Miguel Ãngel Castiñeira GarcÃa

El diálogo llegó a la AHS de Villa Clara

La Casa del Joven Creador de Villa Clara acogió en la mañana del 1 de febrero el diálogo entre la presidencia nacional de la Asociación Hermanos SaÃz y los miembros villaclareños de dicha organización. Participaron en el debate, además, directivos y funcionarios del territorio, asà como el fundador y director del Centro Cultural El Mejunje, Ramón Silverio, quien ostenta el tÃtulo de Maestro de Juventudes de la AHS.

Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la organización que agrupa a los jóvenes creadores, mostró desde el principio intenciones de sostener una conversación fructÃfera y horizontal. âNosotros a Villa Clara la ponemos de ejemplo siempre: por la unidad que hay aquÃ, por la articulación, por cómo apoya Cultura, el Gobierno. Que eventos como el pasado [Encuentro Nacional de Trovadores] Longina se hayan realizado con tanto éxito solo es posible gracias al apoyo de la provincia en generalâ, aseguró Toledo Garnache.

El también director del Caimán Barbudo reconoció además el talento artÃstico de la filial, un hecho que se refleja en la fortaleza de importantes eventos como el A Tempo con Caturla, el Encuentro Hispanoamericano de Escritores o el propio Longina Canta a Corona. Para el actual presidente de la asociación, la AHS necesita articularse más a nivel nacional para que los creadores de Villa Clara puedan presentarse en actividades que organizan las sedes de otras provincias, y viceversa.

Entre las inquietudes que plantearon los afiliados se encuentra la situación constructiva de las principales sedes de la asociación villaclareña. Según explicó Elizabeth Casanova, presidenta provincial de la AHS, âla sede de la editorial Sed de Belleza lleva siete años sin ser utilizada debido al estado en que se encuentra. Se le hizo una inversión, que no se pudo terminar porque cayó en el mismo Reordenamiento, los precios cambiaron y no alcanzó todo el dinero para terminarla. Faltan detalles: el falso techo, la electricidad, terminar el baño y un pantry que quieren hacer para los trabajadoresâ.

Roxana Peña Olmo, integrante de la sección de CrÃtica e Investigación, señaló la importancia de que la célula universitaria de la AHS cuente con un local: âEn la universidad hay una librerÃa, que ahora mismo no tiene local, porque no existe. ¿Por qué no podrÃa ser el local de la librerÃa el local de la célula universitaria de la asociación?â. Asimismo, se planteó la necesidad de que los afiliados pudieran presentarse con mayor regularidad en la Universidad Central âMarta Abreuâ de Las Villas.

Según Silverio: âEl Mejunje ha perdido mucha asistencia porque por la noche el público universitario prácticamente no puede salir de allá y luego regresar. Antes existÃan las confrontas. HabÃa una a las tres de la mañana que permitÃa a los jóvenes salir tarde de El Mejunje y luego volver a la universidad. Algunos dueños de negocios particulares consiguen un transporte para buscar a los jóvenes y llevarlos a sus fiestas. Si alguien encontró una solución como esa, nosotros también debemos hacerlo para que nuestros festivales no pierdan al público universitarioâ.

La intervención de la rapera santaclareña Laura Ofarril Muñoz, Lof.Mu, abordó las dificultades burocráticas que enfrentan los integrantes del comité organizador del Festival de Hip Hop 2 de 10 para utilizar las donaciones como fuente de financiación. âTuvimos cuatro mexicanas invitadas el año pasado, quienes pretenden este año enviar un dinero para apoyar el festival. Dinero que no podemos utilizar si no se tramita a través de una institución. ¿Por qué no es posible?â, comentó. Disponer de ese presupuesto, al decir de Lof.Mu, permitirá al festival crecer en invitados, en organización y en calidad.

Para Serguey Pérez, director provincial de Cultura, una de las soluciones puede ser crear una cuenta para el evento: âSà existe la donación, sà existe la colaboración. Está establecido. Asà ocurre con la cuenta de Las Parrandas. Pero hay que tenerlo registrado, porque nosotros debemos saber la cantidad de dinero que se invirtióâ.

En el encuentro también se resaltó la importancia de la crÃtica cultural y la investigación como disciplinas que abarcan la producción artÃstica de la AHS. También se habló de la necesidad de aumentar los proyectos que permitan formar crÃticos e investigadores competentes, asà como los espacios donde estos puedan dar a conocer su obra y se les respete el pago por el derecho de autor.

«Santa Canción» y las encendidas manos del recuerdo

Las palabras son atletas en una interminable carrera de relevos. Una te lleva a la otra, la segunda te conduce a una tercera. Por eso me gustarÃa empezar esta presentación con una… Bueno, ya que estamos, mejor con dos: Santa Clara. Y cuando decimos Santa Clara, decimos Longina. Cuando decimos Longina, decimos canción. Cuando decimos canción, decimos trova, que es la canción artesanal, la canción que no tiene, o al menos no deberÃa tener, condicionamientos e imposiciones.

Al hablar de trova también se está hablando de una práctica tan antigua como la literatura. Fernández Retamar solÃa establecer un paralelismo entre la llamada lÃrica y una disciplina futura que, bajo el nombre de guitárrica, estudiarÃa esta expresión en sus vertientes más contemporáneas. Para Yamil DÃaz Gómez, los movimientos trovadoresco y poético integran en Santa Clara dos caras de una misma moneda, o dos monedas de una misma cara, y muestra de esa complementación ha sido el mayor encuentro de su tipo en el paÃs: el Longina Canta a Corona.

Pensar en el Encuentro Nacional de Trovadores de Santa Clara es recordar descargas, confluencias, descubrimientos; es evocar los nombres de quienes han decidido compartir su obra con el público de la provincia (de Cuba, del mundo entero); es lamentar el manto de silencio que se extiende como un sudario sobre festivales verdaderamente valiosos. Pensar en el Longina es recordar la locura de nadar a contracorriente en tiempos que nos lanzan por el barranco de las candilejas.

Todo eso es el Longina, y mucho más, porque la unidad supera a la suma de sus partes. Juan Carlos Travieso y su muy diligente equipo de trabajo lo saben mejor que nadie. Por eso, cuando llega el encuentro, aprovechan cualquier rincón de la ciudad de Santa Clara para grabar entrevistas y conciertos que luego disfrutaremos en el imprescindible espacio televisivo Entre manos. Y quién mejor que Travieso y su equipo para romper (otra vez) la barrera del silencio, para contarnos la historia completa de un encuentro que ha sido escuela de los trovadores del paÃs.

Sucede que no todos los realizadores audiovisuales dedican parte de su obra a divulgar, investigar y hacernos entender el fenómeno de la trova cubana. Quizás por eso no existÃa, hasta hoy, un material que en una hora pudiera mostrarle al espectador la historia completa de lo que realmente ha sido el Longina. Y no el Longina como espada de Damocles que cuelga de vaya usted a saber qué techo, sino un encuentro que se ubica en un contexto determinado y, por tanto, padece muchos de los males que afectan o que son el resultado de su entorno. Un encuentro, en fin, que nos convida a creerle cuando dice futuro.

âEl dÃa que se cuente con un poquito más de seriedad, el Longina va a tener que ser Patrimonio de la Cultura Cubanaâ, dice el trovador Ariel Barreiros en la obra que intentará saldar una deuda ya histórica. Santa canción, además de repasar los momentos más significativos de esta fiesta, se propone diseccionar el presente a partir de las ideas de quienes viven, sueñan, analizan y, sobre todo, defienden la trova, en sentido particular, y la canción cubana contemporánea en sentido general.

Porque ha sido el Longina, con su intención de mejorar los vÃnculos generacionales de los trovadores de nuestro archipiélago, con su tenacidad para organizar un festival en medio del caos de la circunstancia, con su mirada amplia que abarca un paÃs, un continente, un universo de canciones; ha sido el Longina, repito, el evento que ha logrado mantenerse en pie durante más de un cuarto de siglo. No es el único, por fortuna, ni tampoco el primero. Sin embargo, nos abrió un camino.

Pues cuando se habla de trova, hay que hablar de Santa Clara, hay que hablar del Longina. Y ya que vamos a dejarnos arrastrar por las palabras, mejor será que lo hagamos con propiedad después de disfrutar Santa Canción, la historia que Juan Carlos Travieso logró arrancarnos de las oscuras manos del olvido.

Eternamente, Longina

Al recientemente fallecido trovador Pablo Milanés y los cuarenta años del centro cultural El Mejunje estará dedicada esta XXVIII edición del Encuentro Nacional de Trovadores Longina Canta a Corona, que tendrá lugar del 11 al 14 de enero en la provincia de Villa Clara. Asà lo confirmaron en la mañana del pasado viernes, 5 de enero, los miembros del comité organizador Elizabeth Casanova, escritora y actual presidenta de la Asociación Hermanos SaÃz en la provincia, y el trovador Yatsel RodrÃguez.

âNos hemos propuesto un programa bastante acorde con los tiempos que corren⦠Igual va a ser un Longina como se acostumbra: bien organizado, bien pensado desde la canción de autor y los espacios más importantes que tiene la ciudadâ, comentó Casanova en rueda de prensa.

Como ya nos tiene acostumbrados, este año el Longina contará con invitados de reconocimiento nacional como Gerardo Alfonso, William Vivanco, Inti Santana, Adrián BerazaÃn, Erick Sánchez, Ariel Barreiros y Marta Campos. Entre los jóvenes destacan los ya habituales Amaury del RÃo, Jesús Pérez y Leodanys Castellón, asà como Ernesto DÃaz, Yordano Corrales y Mario Sergio Mora. Este último presentará su espectáculo âPara despertarâ, que incluye el acompañamiento musical del escritor y periodista JoaquÃn Borges-Triana.

En representación de los artistas del patio, participarán los integrantes del colectivo La Trovuntivitis, algunos de los cuales se presentarán individualmente en peñas y descargas, asà como Pedro O´Reilly, VÃctor MarÃn, Yeni Turiño, Yaily Orozco y Alejandra del Risco.

Serán el propio Borges-Triana y la investigadora Yorisel Andino, al decir de Yatsel RodrÃguez en la conferencia de prensa, quienes se encargarán de los espacios teóricos de esta edición del Longina. Estarán dedicados a las figuras de Pablo Milanés y Manuel Corona, aunque todavÃa no se ha precisado el tÃtulo de cada conferencia.

La exposición âSedimentosâ, del artista visual Andrés Castellanos, inaugurará el evento en la tarde del jueves 11 de enero. El domingo a las 9:00 p.m., poco antes del concierto de Gerardo Alfonso, se proyectará en la Luna Naranja el documental Santa canción, del realizador Juan Carlos Travieso, en el cual se abordan profunda y crÃticamente los casi treinta años de este Encuentro Nacional de Trovadores, el más importante de su tipo en el paÃs.

Sin contar a Santa Clara, el evento llegará hasta siete municipios de la provincia. Especial relevancia tiene la peregrinación a la tumba de Manuel Corona, que se realizará en Caibarién el martes, 9 de enero, a las 3:00 p.m. Poco después se develará una tarja en la casa natal de quien fuera uno de los máximos exponentes de la trova tradicional cubana, a quien el Longina rinde homenaje desde su fundación.

Entre las principales sedes de la cita en la cabecera provincial, los miembros del comité organizador mencionaron el patio de la Casa del Joven Creador, la sala Margarita Casallas (en El Mejunje), la Luna Naranja y el Museo Provincial de Artes Decorativas.

Las emociones de Florencia Bullich

Hasta el mediodÃa del sábado 11 de noviembre de 2023, o quizás un poco antes, Florencia Bullich tenÃa más incertidumbres que certezas respecto a si se iba a dedicar a la escritura en el sentido más profesional de la expresión. Llegó desde Argentina con su partner in crime, el conocido escritor Kike Ferrari, para disfrutar de una semana negra a la cubana: La ciudad de Santa Clara es la plaza más importante del noir en el paÃs, y eso se debe, según asegura el escritor Rafael Grillo, al trabajo constante de Lorenzo Lunar y Rebeca Murga, quienes comandan el Encuentro Hispanoamericano de Escritores de Literatura Negra Fantoches.

Para Florencia Bullich, esta séptima edición del Encuentro resultó especial en más de un sentido. En primer lugar, con su novela âLos perros que perdimosâ se erigió como ganadora del Premio Internacional de Género Negro que convoca el evento. Al decir de un jurado que integraron los escritores Liany Vento, Juan Pablo Rojas y el propio Kike Ferrari, el fallo se debió a su âtratamiento ágil a la vez que contundente, el cual interpreta de manera productiva el carácter plebeyo del género negro y sus intersecciones con las otras formas de la literatura popular y le propone al lector un universo narrativo que desde la ficción atestigua, de manera dinámica y profunda, un nosotros latinoamericanoâ.

En segundo lugar, Bullich encontró en Fantoches un espacio donde crecer humana y profesionalmente. Y no solo por haber conocido a escritores cubanos de la talla de Lorenzo y Rebeca, asà como a otros extranjeros, sino también por haber escuchado sus reflexiones en torno al mundo de la literatura. âA mà me parece que eso es riquÃsimoâ, aseguró. âEs una de las cosas más lindas que tiene este festival. Más allá de la presentación de libros, disfruté encontrar la reflexión sobre la literatura, la vuelta de tuerca que se le puede dar al género. Cómo se la piensa, cómo se piensan los conflictos sociales en torno a, y a través de, la literaturaâ.

A Florencia Bullich tampoco le pasó inadvertido el hecho de que esta edición del Fantoches estuviera dedicada al papel de la mujer en la literatura de género negro, y tampoco que contara con paneles sobre el subgénero domestic noir, presentaciones de libros, lecturas que abordaron el tema de la violencia contra la mujer, asà como la proyección de pelÃculas, tanto clásicas como recientes, de lo que se conoce como cine negro.

âMe siento un poco abrumadaâ, comentó al Portal del Arte Joven Cubano. âYo no tengo libros publicados. Es mi primera experiencia en este sentido, y por eso me resulta un poco abrumadora. Pero estoy muy contenta, muy feliz. Lo veo también como un desafÃo, porque me empiezo a tomar un poco más en serio a mà misma, y eso es un acto de fe necesario para seguir trabajandoâ.

Por razones nunca conocidas, pero fácilmente deducibles, eventos de este tipo suelen recibir la indiferencia de algunos medios culturales del paÃs. Sin embargo, el Portal⦠fue testigo tanto del Encuentro como de la premiación. Asà que nos acercamos a conversar con la autora argentina para realizarle la primera de las muchas entrevistas que enfrentará en su prometedora, y quizás extensa y exitosa, carrera literaria.  Â

PAJC: ¿Cómo llega a Fantoches el libro âLos perros que perdimosâ?

LB: Este libro llega a Fantohces sin que yo me animara a enviarlo. TenÃa que sentarme a corregir, hacer una cantidad de cosas. Entonces no podÃa, y estaba dilatándolo, pero mi compañero me decÃa: tenés que mandarlo, tenés que mandarlo. Bueno, sÃ, no sé, después vemos, le contestaba. Un dÃa me dijo que se lo mandara, porque querÃa ver unas cosas que no recordaba cómo eran⦠Y después me dijo: mirá, ya te lo mandé. Asà llega a Fantoches. Yo me enteré después, asà que fue toda una sorpresa. Y fue una sorpresa también haber ganado, porque no lo esperaba, realmente.

PAJC: ¿Qué te parecieron los paneles en torno al domestic noir y la violencia contra la mujer, mirándolos un poco desde el contexto argentino, donde tanto se debate en torno a la lucha feminista?

LB: Lo que pasó en Argentina con el feminismo es una cosa⦠Como si se hubiesen abierto dos vÃas paralelas: por un lado es muy interesante lo que viene pasando con el movimiento feminista, más allá de la visibilización y la conquista de derechos, el cuestinamiento de las pequeñas cosas que nosotras no venÃamos percibiendo como parte de este problema tan grande que termina reventando, como si fuese pus, con la violencia fÃsica, y que tiene un montón de componentes y micromachismos que resulta necesario develar. Hay muchas cosas que nosotras como mujeres nos tenemos que replantear, y en ocasiones reproducimos actitudes machistas que van en detrimento nuestro, y por otra parte el machismo va en detrimento de los varones, quienes sufren un montón por todos estos roles y estas imposiciones que se sienten obligados a encarnar.

Por otra parte, el feminismo se montó sobre una especie de moda un poco banal, un poco superficial también, lo que hizo que actualmente se entrara en una suerte de desgaste y retroceso del movimiento. Igual, lo conseguido está, y es momento de seguir reflexionando y profundizando, pero yo tengo la sensación de que a partir de la pandemia hubo un cese en el crecimiento del movimiento, porque quedó muy expuesta la idea de que no se puede ser feminista sin ser clasista. Los conflictos de género también están atravesados por los conflictos de clase. De hecho, están subsumidos.

PAJC: ¿Te piensas dedicar al género negro? ¿O decidiste enfrentarlo como divertimento?

LB: Entré como un divertimento a la literatura en general, porque la verdad es esa. No es a lo que me dedico ni lo que a mà me da de comer. Ni siquiera en eso yo puedo meterme en una sola cosa. Me metà jugando, porque me parece una de las cosas más divertidas que puede haber. Leer me apasiona desde muy chica. La literatura es la mejor forma, o la más linda que yo encuentro, de escapar sin hacernos daño. Escapar de las cosas que agobian sin hacernos daño, y pudiendo adentrarnos en un mundo que también nos hace reflexionar sobre este. De momento me lo voy a tomar como un juego, y después iremos viendo si seguimos con el género negro o no, porque a veces una se levanta con una cosa, y al otro dÃa, con otra.

PAJC: De las lecturas que te formaron, ¿cuáles recomendarÃas a los lectores cubanos?

LB: Puedo recomendar algunas lecturas que seguramente ustedes conozcan. Son clásicos para nosotros y nosotras. No voy a decir que me formaron a mÃ, porque capaz que me respondan que los leà con los codos, imagÃnate, pero⦠[Juan Carlos] Onetti, Juan [José] Saer, Kike Ferrari (mi compañero), Juan Mattio es un autor que a mà me gusta un montón, Ricardo Romero, Samanta Schweblin⦠Creo que ellos son, de esta generación media, los referentes que yo tomo. Samanta Schweblin es más internacional, no reside en Argentina, pero me parece que los relatos de ella y la forma de narrativa que encontró tienen algo nuevo, que a mà me da muchas ganas de profundizar ahÃ.

PAJC: ¿Tienes en desarrollo algún nuevo proyecto?

LB: Tengo una colección de relatos. Quizás me gustarÃa volver a trabajar en eso en una próxima oportunidad.

PAJC: ¿De qué tienes deseos de escribir?

LB: Creo que los temas no cambian, lo que cambia es la cantidad de trabajo que una le pone a este juego. Las temáticas que a mà me interesan más tienen que ver con las sensibilidades humanas, con las contradicciones también, con la oscuridad que tenemos todos, con la fragilidad. Capaz que sea por mi formación profesional: soy sicóloga. Lo que me interesa es que las historias siempre estén protagonizadas un poco por las emociones de los personajes.

PAJC: ¿Te ha ayudado tu formación a la hora de construir personajes?

LB: Tengo otras limitaciones, pero yo creo que eso es algo que ayuda. Porque se lo vi hacer a otros, en realidad: el poder reflejar qué de emociones y de pensamiento hay detrás de una conducta, detrás de lo que vemos. No es posible darlo absolutamente masticado, porque cada lector o lectora tiene su experiencia y también va a completar con lo que traiga, pero al menos dar con la punta del ovillo de por qué las cosas suceden en este mundo. Y eso está siempre atravesado por una cuestión individual, o personal, y por un factor social. Y entonces que eso aparezca sin que sea un panfleto me parece interesante, porque si no estamos hechos de eso, no estamos hechos de nada.

Un ensayista en la pampa

No, Borges no tenÃa razón. Tampoco Gombrowicz. Cuba no está tan lejos. Está más cerca de la Argentina de lo que ambos podrÃan suponer.

Jorge Fornet[1]

Desde el borde inferior de la cubierta se erige el trazo de un neumático en la tierra que avanza hasta borrarse en un punto digamos que infinito de la ilustración. â[L]a pampa dice todo cuanto tiene que decir en un metro cuadrado, pero lo repite luego en miles y miles de kilómetros cuadradosâ[2], recordaba José Bianco que habÃa escrito Michaux y asà nos lo hace saber Jorge Fornet en las primeras lÃneas de su libro Un metro cuadrado de pampa y otras perplejidades, editado por Capiro en 2018 y presentado cuatro años después en la Feria Internacional del Libro en Villa Clara.

Entre los escritores cubanos de la actualidad, Jorge Fornet, ganador del Premio Nacional de la CrÃtica y del Alejo Carpentier, destaca por su forma particular de asumir el ensayo como una disciplina más de la literatura. Las conexiones que establece no son las del cientÃfico de la lengua, sino las del poeta de la ciencia. La imagen forniana del cable eléctrico que corcovea nos sirve para entender el impredecible camino de sus reflexiones. De esta manera, Fornet defiende que el acto de creación debe entenderse y explicarse desde la libertad que ofrece el propio acto de creación. El crÃtico como artista que proponÃa Oscar Wilde. La crÃtica como reconstrucción del paisaje literario que deseaba Roberto Bolaño.

Y cuando digo, quizás con menos fortuna que buenas intenciones, poeta de la ciencia, me refiero a una sensibilidad para asumir las ideas, no al estilo entre almibarado y cartón-piedra que infelizmente campea por los predios de la literatura reflexiva. La prosa de Fornet, en cambio, no requiere de otras vestiduras que las necesarias para una buena redacción: claridad, naturalidad, sencillez y sÃntesis. Ãl ha entendido, y ha sabido hacernos entender, que las empresas creativas solo deben iniciarse cuando encontremos el ángulo correcto para desarrollarlas; pues, como le dice el comisario Croce a Emilio Renzi: comprender âno es descubrir hechos, ni extraer inferencias lógicas, ni mucho menos construir teorÃas, es solo adoptar el punto de vista adecuado para percibir la realidadâ [177].

En libros como Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI (2006), El 71: AnatomÃa de una crisis (2013), Elogio de la incertidumbre (2014) y Salvar el fuego. Notas sobre la nueva narrativa latinoamericana (2016),el actual director de la revista Casa de las Américas demuestra que la literatura, la historia de vida y el contexto polÃtico forman parte de una figura integrada por piezas tan distinguibles como inseparables; certeza que lo ha llevado más de una vez âde la crÃtica literaria a la historia intelectualâ [5].

El escritor de apellido Sensini, personaje del famoso cuento de Bolaño, nos enseñó que un factor tan insignificante como el cambio de tÃtulo puede trastocar el sentido de un cuento. ¿Qué podemos decir, entonces, del ejercicio de agrupar de una manera u otra reflexiones en un principio impulsadas por encargos de ocasión? Un metro cuadrado de pampa y otras perplejidades reúne conferencias ya impartidas y textos ya publicados. Sin embargo, la propia selección y articulación dota a cada âperplejidadâ de un nuevo sentido tanto a nivel general como particular. âHe juntado aquà trabajos inéditos o desperdigados en revistas y libros colectivos porque creo que, en este contexto, son susceptibles de ser leÃdos de otro modo y, a la vez, capaces de proponer ellos mismos nuevas lecturasâ [6].

El libro de Fornet se divide en tres partes. La primera analiza la trayectoria de dos figuras cimeras del arte latinoamericano del siglo pasado: Gabriel GarcÃa Márquez y Roberto Matta. El ensayo que abre el conjunto es una inmersión en el vÃnculo entre el premio nobel y la Revolución cubana. Donde otros investigadores se asoman con mirada superficial, para después sentenciar (palabras más, palabras menos) que a GarcÃa Márquez le encantaba codearse con el poder, Fornet reconstruye una historia casi perdida, en que los personajes tienen matices y toman decisiones que van más allá del simple dejarse arrastrar por la corriente.

No le interesa al ensayista el rigor de los hechos. Importa poco saber quién rompió la máquina de escribir cuando explotaba El Bogotazo. Lo que verdaderamente atrae a Fornet son las conexiones, los contrastes, el poder revelador de las casualidades. âIntentaré evitar, por lo pronto, sucumbir a la embriaguez de la nostalgia [â¦], cuando de lo que se trata es de ver un proceso, entender sus claves y evaluar su pertinencia en el mundo de hoyâ [217], nos dice a propósito de la historia del concurso literario de la Casa de las Américas. Y esto ocurre porque el autor sabe que el ensayo, como la narrativa de ficción, juega también con las verdades posibles. â[L]a verdad que importa no está en lo que llaman hechosâ [144], asegura un personaje de Onetti citado por Fornet.

El segundo texto fija su atención en Cien años de soledad. Hay que ver cómo el escritor cubano se las arregla para llover sobre lo mojado y al mismo tiempo demostrar por qué de la obra maestra de GarcÃa Márquez no todo se ha dicho todavÃa. Aunque se trata, como suele repetirse hasta el hartazgo, de proponer preguntas y no de imponer respuestas, el texto âLa contundente forma de las verdades inamoviblesâ no teme desenredar algunos de los nudos teóricos que el paso de la novela ha dejado por nuestra historia literaria. Su condición caribeña, sus innovaciones en el lenguaje, su épica heredera de la mejor tradición occidental y la manera en que lectores como Borges y Piglia recibieron su primera edición, en Argentina, son algunos de los paisajes por donde nos conduce el autor de Un metro cuadrado de pampaâ¦Â Sin su ayuda difÃcilmente enconarÃamos el minotauro de este laberinto.[3]

La sección cierra con el ensayo âEl surrealismo de Roberto Matta y su órbita literariaâ, disección de un creador que escapa a cualquier encasillamiento como no sea el de poeta, ese que siempre quiso merecer. Junto con Fornet, podemos decir de Matta que âsus poses de niño, su proclividad hacia lo lúdico, su sonrisa, no impiden percibir que es siempre âpor encima de todo lo demásâ un provocadorâ [94]. Entender al pintor más allá de la obra visual, como propone el ensayista, es una manera de saltar convencionalismos que limitan la aprehensión de la imagen total de ese misterio.

Destacan en la segunda sección el texto â¿Cómo se escribe la revolución?: notas a una relectura de Los de abajoâ, el ensayo sobre Carlos Loveira, un escritor ni recordado ni olvidado y, precisamente, por eso poco estudiado; la introducción a la novela Juntacadáveres, de Onetti; además de la crónica-ensayo âUn escritor que se exponeâ, a propósito del chileno Pedro Lemebel, donde no falta ni puede faltar el recuento de su âborrascosaâ relación con Cuba.

En âUn puertorriqueño en la pampaâ, Fornet nos entrega su ya recurrente estudio sobre alguna de las aristas de la obra de Ricardo Piglia. En este caso es Blanco nocturno el blanco de sus reflexiones. Casi al final del texto, el ensayista aventura una cronologÃa de la vida del periodista Emilio Renzi: âHe hecho este rápido recorrido para que se haga más claroâ, nos dice Fornet: âque si hasta la primera novela de Piglia las apariciones de Renzi [â¦] coincidÃan con el tiempo del autor y de sus lectores, a partir de entonces suelen desplazarse al pasado, lo que modifica la biografÃa que le conocemos y, de paso, el sentido de la propia obra de Pigliaâ [185-186].

La última sección de Un metro cuadrado de pampaâ¦Â se interesa por cuestiones relacionadas con la polÃtica cultural del perÃodo revolucionario cubano; por ejercicios de futurologÃa que hoy se leen como tristes certezas; por restituirle a la Casa de las Américas el sitio que deberÃa ocupar en la historia del pensamiento caribeño y latinoamericano.

No es casual la mención de José Bianco al principio y al final del libro. Se trata de un autor argentino que en 1961 âtuvo que renunciar al cargo de Secretario de Redacción de la revista Surâque ocupaba desde hacÃa más de dos décadasâ por haber integrado el juradoâ [219-220] del Premio Casa en ese mismo año. De Roberto Fernández Retamar, también admirador de Bianco, solÃa decirse en su momento que era el más argentino de los escritores cubanos, tal vez por cierta frialdad en la prosa, si la contrastamos âclaro estáâ con el tropicalismo sudoroso y soporÃfero que entonces se imponÃa como norma para los intelectuales caribeños. El pensar a Jorge Fornet como heredero de esa tradición argentina en la literatura cubana (donde no puede faltar Virgilio Piñera, por supuesto) resultarÃa poco más que una boutade si no fuera porque en tan ilustre linaje nadie habÃa llegado tan lejos como para titular una de sus obras con la imagen de la pampa que se repite.

Notas:

[1] Fornet, J.: ¿Para qué sirven los jarrones del Palacio de Invierno?, p. 38, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2006.

[2] Fornet, J.: Un metro cuadrado de pampa y otras perplejidades, p. 5, Editorial Capiro, Santa Clara, 2018. Todas las citas corresponden a esta edición.

[3] Te atrapé, referencia no planificada de Rodrigo Rey Rosa.

AHS en Villa Clara convoca a la Beca Casa Seoane 2023

La filial provincial de la Asociación Hermanos SaÃz en Villa Clara comparte en sus redes sociales la convocatoria de la Beca Casa Seoane 2023, que se entregará del 21 al 24 de septiembre en el contexto del VIII Encuentro Hispanoamericano de Escritores, en esta ocasión dedicado a la literatura para niños y jóvenes.

La poeta y narradora Elizabeth Casanova, presidenta de la AHS en la provincia e integrante del comité organizador del evento, explica: âEl objetivo de la beca es fomentar a los jóvenes escritores que tienen una obra en ciernes. Se trata de estimular la creación, no la publicación de un libro ni la premiación de una obra acabadaâ.

âSiempre tratamos de dar dos becas en vez de una e ir variando los géneros teniendo en cuenta lo que se está escribiendo en el paÃs, asà como las potencialidades que tengan los géneros para poder dedicarles el encuentroâ, asegura Casanova al Portal del Arte Joven Cubano.Â

Este año la AHS de Villa Clara convocará en narrativa infanto-juvenil y poesÃa infantil. Podrán participar todos los escritores residentes en el paÃs de hasta 35 años de edad que no hayan ganado la beca anteriormente, salvo que en esta ocasión concursen en un género diferente. Los seis finalistas (tres en cuento y tres en poesÃa) se darán a conocer con antelación, pues serán invitados al Encuentro Hispanoamericano de Escritores, donde se organizará un jurado con los invitados internacionales y nacionales para que seleccionen a los ganadores en cada una de las categorÃas.

âTodos los años invitamos a escritores reconocidos, y jóvenes también, del ámbito hispanohablante para enriquecer el encuentro y ponerlos a dialogar con los escritores del ámbito nacional. Algunos de ellos forman parte de los jurados de la Beca. En el caso de esta edición contamos con premios Gran Angular, Barco de Vapor y posiblemente un Cervantes Chico. Entre los ya confirmados tenemos a Gonzalo Moure (España), Mónica RodrÃguez (España), Ricardo Chávez Castañeda (México), Pilar Lozano (Colombia) y John Fitzgerald Torres (Colombia)â, dice Casanova.

Según explica la convocatoria:

El correo electrónico enviado tendrá las siguientes caracterÃsticas: dos adjuntos, uno con el tÃtulo Obra (más el tÃtulo de la misma), que incluya la obra bajo sistema de lema o seudónimo en la primera página. El segundo adjunto se nombrará Plica (más el tÃtulo de la obra), donde se incluyen los datos personales del autor: nombre completo, carné de identidad, dirección particular, correo, teléfono y un breve currÃculo que no exceda las 15 lÃneas.

Los originales âcon una extensión máxima de 5 cuartillas; en Times New Roman 12; a espacio 1,5; márgenes de 3 cm; tamaño cartaâ deberán enviarse a la dirección encuentroescritoresvillaclara@gmail.com. El plazo de admisión de la Beca Casa Seoane 2023 vence el 15 de agosto de 2023.

El premio consistirá en un diploma acreditativo, además de un monto de 2000 pesos en moneda nacional por cada género, y la publicación de las obras ganadoras en las revistas literarias Umbral o Violas.

Según confirmó Elizabeth Casanova, participarán en el evento editoriales territoriales y nacionales que tienen un trabajo sostenido en la publicación y promoción de literatura infanto-juvenil, entre las que mencionó a La Luz (HolguÃn), Aldabón (Matanzas), Cauce (Pinar del RÃo) y la Editorial Oriente.

Los años cubanos de Margaret Randall

A Nueve Azul.

En el caldeado México de finales de los 60, la poeta y editora norteamericana Margaret Randall decide enviar a Cuba a sus cuatro hijos (Gregory, Sarah, Ximena y Ana). Se reunirá con ellos en la Isla en cuanto encuentre oportunidad de evadir la persecución polÃtica. Una vez en La Habana, ella y su familia decidirán «aplatanarse» (imposible encontrar expresión mejor), lo que incluirá no solo trabajar con las instituciones cubanas, sino tener una libreta de abastecimiento, participar en trabajos voluntarios, reuniones del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y ser testigos directos de un proceso que pasa de una fase improvisada, donde sobresalen la épica y el entusiasmo, a otra organizada, sovietizada, con diferentes tonalidades que irán del blanco al negro, pasando por el gris.

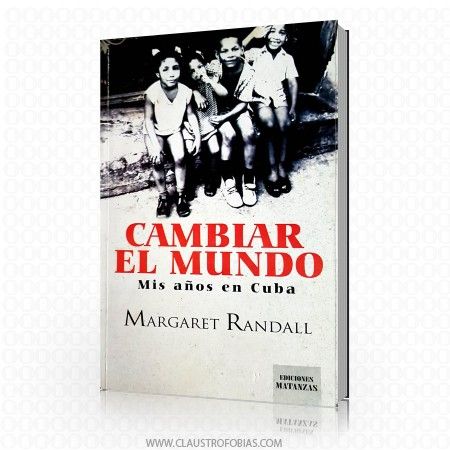

Como se ha dicho hasta el cansancio, la memoria reciente del proceso cubano está por escribirse. Los textos de Historia no alcanzan para entender en toda su complejidad lo que en realidad hemos sido ni hasta dónde pudimos ser lo que quisimos. Un libro como Cambiar el mundo. Mis años en Cuba, de Margaret Randall, llega para revelarnos las fotografÃas de un álbum desconocido: la Revolución Cubana desde finales de los 60 hasta 1980.

La figura de Randall se nos hace más nÃtida en la medida en que empezamos a conocer los detalles de su vida en la Isla. No se trata, en este caso, de una memorialista que evita mostrar las manchas de su pasado ni ocultar sus errores tanto de pensamiento como de acción: entre la mujer de entonces y la que ahora redacta Cambiar el mundo, se establece un debate de ideas, por momentos, complementarias; por momentos, contradictorias.

Los rasgos del proceso que se presentó ante los ojos de la autora en los 70 son ampliados, corregidos, rectificados por una visión más abarcadora de lo que fue la Revolución Cubana. En ocasiones eso le permite una actitud más crÃtica ante problemas que décadas atrás no despertaron su indignación. «He reescrito fragmentos aquà y allá, para llenar el vacÃo que parece hacerse más grande y profundo con el decurso de los años» [179], advierte antes de contarnos sobre la Jornada de la Cultura en Varadero. Más adelante, reflexiona:

Me gustaba lo que veÃa a mi alrededor: creatividad, experimentación y valentÃa en medio de tanta adversidad […]. Con frecuencia nos advertÃan sobre las crÃticas abiertas a una u otra cosa, y nos hacÃan sentir que si protestábamos estarÃamos dándole armas al enemigo. Por lo general creÃa lo que me decÃan. A veces creyendo estaba en lo cierto; a veces no. [226]

Con habilidad y objetividad, Randall logra construir una imagen multidimensional de un perÃodo que, generalmente, se nos presenta como consigna impresa en cualquier valla propagandÃstica de la carretera. Podemos decir que Cambiar el mundo nos muestra toda la travesÃa; sobre todo cuando Randall se embarca en recorridos por el territorio cubano, hace preguntas lo mismo en Pinar del RÃo que en Santiago, se enfrenta (o no se enfrenta) a los monstruos de los claroscuros que aparecen en cualquier perÃodo de transición.

El libro abunda en comentarios reveladores. Según nos hace ver Randall, en ocasiones la práctica de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) la situaba en la avanzada de las luchas por la igualdad de la mujer, pero oficialmente la institución renegó del feminismo al entenderlo como un movimiento foráneo, burgués, que no consideraba que la contradicción principal de la sociedad fuera de clase, sino de género.

Las feministas de paÃses desarrollados [nos dice la autora] eran percibidas como un peligro pues, en el mejor de los casos, estaban completamente ajenas a la realidad cubana y en el peor, podÃan hasta ser intencionalmente perjudiciales. Muchas de las miembros [de la FMC] más jóvenes de entonces eran feministas en la práctica, aun cuando la teorÃa les era completamente ajena. Pero la ideologÃa de la organización era y continuaba siendo antifeminista. [127]

Estremecedora resulta la valoración que nos presenta sobre Haydee SantamarÃa, «mujer apasionada y comprometida, de una creatividad única y una brillantez que parecÃa intuitiva» [114]. Según Randall, «es difÃcil saber con exactitud cómo [Haydee] encajaba âo cómo no encajabaâ en la jerarquÃa nacional dominada por los hombres» [114]. Sobre la manera en que recuerda su muerte y funeral, la autora tiene mucho que contarnos. Para ella, «que se guardó todos los secretos» [7], está dedicado Cambiar el mundo.

A propósito del Quinquenio Gris, Randall confiesa no haber estado muy al tanto de la situación, «quizás porque los afectados por lo general se callaban lo que estaban pasando, o porque el mundo del arte era demasiado apasionante âa pesar de las restriccionesâ , o quizás […] era demasiado lenta para captar ciertas sutilezas culturales» [205]. No obstante, la memorialista cita como contrapartida de su visión personal un artÃculo de Arturo Arango en Alma Mater, donde el autor de «Lista de espera» la recuerda asÃ:

[Randall] Era demasiado para los cánones de la ortodoxia ideológica de eso que hoy llamamos, amablemente, el Quinquenio Gris. Margaret estaba aislada, le habÃan echado bola negra, y nosotros le restablecimos el ambiente intelectual y humano de que la habÃan despojado. [205-206]

La observación de Arango se refiere al segundo quinquenio de la década, que incluye los últimos años de Randall en Cuba, cuando el gobierno le retiró la confianza, «quizás por haber tenido una amistad con el representante espÃa de CUSO, quizás por la forma directa en que criticaba problemáticas de género e identidad sexual» [251] o quizás porque su grupo de amistades «incluÃa revolucionarios que no se adscribÃan a la lÃnea de Cuba» [251].

Cambiar el mundo muestra un ejercicio de autocrÃtica tan osado como aleccionador, un anecdotario que alterna con muy interesantes reflexiones sobre el poder âpese a la notable influencia hollowayana en sus planteamientos (muy común en la izquierda de principios del presente siglo)â y una zona de la realidad escasamente abordada en libros y documentales afines: la mujer cubana en los 70, sus problemas, proyecciones, luchas cotidianas.

Después de leer el libro de Margaret Randall, que apareció primero en inglés en 2009 por Rutgers University Press antes de ser publicado en español por Ediciones Matanzas en 2016, con una tirada de 3 mil ejemplares, pienso que todos deberÃan conocer este valioso testimonio de nuestro pasado más reciente.

A finales de 1980, más de una década después de su salida de México, Margaret Randall se despide de la Isla para acompañar a la casi recién iniciada Revolución nicaragüense. Dos de sus hijos la seguirán; otros dos se quedarán en La Habana, por el momento. Con esa decisión, el capÃtulo cubano de Margaret Randall llegará a su fin, hasta que decida revisar y completar âmucho tiempo despuésâ la memoria perdida de sus años cubanos.

AHS de Villa Clara: âconfÃen en nosotrosâ

Recientemente, la filial villaclareña de la Asociación Hermanos SaÃz realizó la Asamblea Provincial con vistas al IV Congreso de la organización. Además de recibir a nuevos miembros y despedir a otros que, por edad, dejarán de pertenecer a la AHS, en el encuentro se eligió a una nueva presidencia y a los delegados que en el congreso representarán al arte joven de la provincia.

Yenisleidy âYeniâ Turiño, trovadora, y Roxana Peña, investigadora y profesora, ocuparon la vicepresidencia, hasta la fecha asumida por Freddy Hernández y Cesar Irigoyen. La presidencia pasó de manos del trovador Yatsel RodrÃguez a las de la escritora y profesora Elizabeth Casanova. Además de los nuevos directivos, asistirán como delegados al IV Congreso el fotógrafo Andrés Castellanos y el rapero Rafael Sotero Ãguila, Rafa de la Santa, acompañados por el presidente saliente y la periodista Hilda Cárdenas Conyedo, quienes participarán como invitados.

La reunión comenzó con un material audiovisual que resumió los planteamientos del informe para la Asamblea Provincial, entre los cuales estaba la legalización de la propiedad de la sede de la Casa del Joven Creador, la culminación del proceso constructivo del local de Sed de Belleza Ediciones, estrechar vÃnculos con el Fondo Cubano de Bienes Culturales y realizar un evento de crÃtica para el próximo año.

En el informe se planteó la necesidad de profesionalizar a los raperos villaclareños, pues aún carecen de un mecanismo legal que les permita cobrar por el trabajo que realizan. En la asamblea, el rapero Abdel González, El Tanque, aseguró:

âLlevo 15 años de mi vida haciendo arte. Nunca me he quejado ni me voy a quejar del apoyo que me ha brindado la AHS. Pero queda ese planteamiento pendiente [la profesionalización de los raperos], que es importante, porque para nadie es un secreto que la situación del paÃs está bastante difÃcil. Siento que estoy perdiendo, más que dinero, tiempoâ.

La respuesta de Rafael González, presidente nacional de la AHS, no se hizo esperar. Según explicó el creador, los procesos de profesionalización de artistas están detenidos debido al âreordenamientoâ que está teniendo lugar en el Instituto Cubano de la Música. González se comprometió a seguir insistiendo para que se hicieran excepciones con algunos géneros, con el objetivo de que sus exponentes puedan trabajar al menos con un permiso de trabajo que les posibilite cobrar por lo que hacen.

En la sección de Artes escénicas, tanto en el informe como en la asamblea trascendió la necesidad de realizar rigurosos procesos evaluadores que retiren el presupuesto a grupos que trabajen poco, y mal, para depositarlo en otros que sà lo merecen. Sobre este tema ahondó el director general del Colectivo Creativo Perro callejero, Luis Enrique Ãlvarez: âSabemos que el paÃs está en una crisis, y que asumir proyectos nuevos es muy difÃcil, porque la crisis existe y está. Okey, no hay problema con esoâ. Por tanto, Ãlvarez propuso apoyar a los grupos que de verdad trabajan. âYo tengo demanda, tengo trabajo, pero no tengo cómo cobrarloâ, aseguró.

Sobre el tema, comentó el presidente de la AHS: âEntiendo lo que dices. Tú estás en la parte de los que están esperando por que cierren, para que te den alguito. Pero, de los que están aprobados, ninguno quiere decir: hay que cerrar a este o al otro. Nos toca a nosotros como AHS, al igual que a la Uneac, la responsabilidad de hacer reformasâ.

La sección de Música de la filial de Villa Clara cuenta con festivales de extensa trayectoria como el Ciudad Metal, el Longina canta a Corona y el A tempo con Caturla. La cantautora Yeni Turiño, quien ha participado regularmente en el comité organizador del Longina, comentó en la reunión: âHay que buscar una forma de que los festivales puedan, si no autosustentarse, por lo menos tener un fondo para poder llevar a cabo estos eventos con cierta independenciaâ.

Finalmente, Turiño pidió a las autoridades de la provincia que confiaran más en los jóvenes: âSi estamos aquà creando y estamos pasando el trabajo que está pasando Cuba entera, queremos que al menos confÃen más en nosotrosâ.

Homenaje en Santa Clara a las mujeres del hip hop (+ Programa)

Este 11 de agosto de 2023 se cumplirán cincuenta años del nacimiento del hip hop en los Estados Unidos de América. En Santa Clara, una de las plazas más importantes del movimiento en Cuba, sus exponentes tienen muy claro cómo quieren celebrarlo. Por eso del 22 al 25 de junio (de jueves a domingo) se desarrollará en la ciudad la VIII edición del Festival de Hip Hop 2 de 10, organizado por la filial de la Asociación Hermanos SaÃz en la provincia.

El evento estará dedicado a la labor de la mujer en el hip hop. Contará con 12 invitadas: algunas vendrán desde diferentes localidades del paÃs, otras llegarán desde México; todas compartirán su arte con la ciudad. Durante el Festival, ellas serán dueñas del micro, porque se lo merecen y porque tienen mucho que decir. También disfrutaremos de raperos provenientes de La Habana, Mayabeque, Santiago de Cuba, Granma, entre otras provincias.

âInvitamos a varias mujeres, pero no todas pudieron estar aquà con nosotros. Y estas cuatro muchachas (Cihua Coatl, Rakeima, La Niña del Volcán y SofÃa Kowo) fueron las más decididas. Incluso por su paÃs buscaron colaboración con algunas instituciones y contaron con el respaldo de organizaciones feministas en México para poder llegar hasta acáâ, asegura a la prensa la rapera santaclareña Laura Ofarrill Muñoz, Lof.Mu.

Por su parte, Rafael Sotero Ãguila, Rafa de la Santa, rapero y responsable de la sección de Música de la filial villaclareña, además de organizador del evento, comentó sobre las dificultades que enfrentaron durante los preparativos: âLlevamos años haciendo un festival sin presupuesto, literalmente. Entonces tuvimos que empezar a tocar puertas que nunca habÃamos tocado como Artex y el Fondo Cubano de Bienes Culturalesâ.

El programa del 2 de 10 anuncia talleres de poesÃa y oratoria, expoventa de mujeres creadoras, conciertos, descargas, exposiciones colectivas. El evento rendirá homenaje al rap, pero también al movimiento hip hop en sentido general, el cual comprende una estética y sobre todo una ética muy bien delimitada.

âCasi todos los años tratamos de que haya una dinámica de talleres, enseñanzas, porque no solo es llegar, cantar, dar tu arte, sino educar al público y que los mismos artistas se nutran de diferentes puntos de vista y diferentes aristas de un movimiento que es bastante amplioâ, explicó el también responsable de la organización Abdel AsÃs, El Tanque, quien enfatizó que âno es tampoco que el festival margine o sea exclusivo de los raperos y los asociados: todo el que esté interesado en el movimiento puede hacer su presentaciónâ.

Las principales plazas del evento serán el Centro Cultural El Mejunje, el Parque de las Arcadas, el cabaret El Bosque, el patio de la Biblioteca Provincial José MartÃ, el Café Museo Revolución y el Cubo de Luz.

Del jueves 22 al domingo 25 de junio, cuando empiece a sonar el background del Festival de Hip Hop 2 de 10 en Santa Clara, la ciudad demostrará que su suelo también es fértil para que nazca la amarga pero balsámica poesÃa del rap.

-

DESCARGUE EL PROGRAMA DEL EVENTO AQUÃ (+)… â¡Â

-

Â

ð¡ FESTIVAL DE HIP HOP 2 DE 10

Villa Clara convoca al Premio Fundación de la Ciudad

Ya es un hecho la convocatoria al Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara, uno de los acontecimientos editoriales más esperados por los escritores de la provincia y un poquito más allá. En esta XXXV edición, se convocará en los géneros de poesÃa, cuento y periodismo; además, se otorgará un premio especial dedicado a Santa Clara, donde el requerimiento no será genérico, sino temático: la propia ciudad.

âNo se convocó en teatro, aunque tocaba. Decidimos retirarlo de la convocatoria porque el plan editorial va a ser más reducido en relación a otros añosâ, aseguró al Portal del Arte Joven Cubano el escritor villaclareño Idiel GarcÃa Romero, director de la Editorial Capiro.

El plazo de admisión vence a las 24:00 del 30 de mayo de 2023. Se entregará un premio único e indivisible en cada categorÃa, que consistirá en 10 000 pesos cubanos. Dicho monto no incluirá el pago por derechos de autor (según la ley vigente), una vez que la obra se publique por Capiro.

Según GarcÃa Romero: âEl Premio Fundación de la Ciudad antes se convocaba para autores cubanos residentes en Cuba. Después se abrió para quienes no residÃan en el paÃs, pero muchas veces no podÃan participar en la ceremonia de premiación o en la presentación de sus libros, hecho que afectaba las actividades del programaâ. Por tanto, se estableció que solamente podrán participar escritores cubanos residentes en Cuba durante el año en curso.

La convocatoria, divulgada el 1 de mayo por el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Villa Clara en su página de Facebook, también explica qué se deberá enviar:

Un correo electrónico con el asunto XXXV edición del Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara 2023, a este correo deberán adjuntarse dos documentos en PDF: uno con la obra, identificado con la palabra OBRA, seguido del tÃtulo y el seudónimo (este documento no debe incluir ningún dato de autor); y otro documento con la plica, identificado con la palabra PLICA, seguido del tÃtulo de la obra y el seudónimo. En la plica se consignará el nombre completo del autor, dirección, número de carné de identidad, teléfono, correo electrónico y un breve currÃculo literario, asà como una declaración de que el libro no está comprometido con ninguna editorial ni participa simultáneamente en otro concurso pendiente de resolución.

Las obras inéditas se deberán enviar al correo capiroeditorial@gmail.com. El formato del documento responderá a los siguientes requerimientos: tamaño carta, a doble espacio, con tipografÃa Arial, 12 puntos, y 3 cm de márgenes.

Las entidades convocantes de la XXXV edición del premio son el Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL) de Villa Clara, la Editorial Capiro, la filial de escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) de la provincia, la Asociación Hermanos SaÃz y la Casa de Cultura Juan Marinello.

El 15 de julio de 2023 se realizará la premiación durante la celebración por el 334 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Clara.

Convocatoria al Plan Editorial 2024:

Junto a la noticia de la convocatoria al Premio Fundación, el Portal del Arte Joven Cubano supo que la Editorial Capiro convoca, desde el 25 de abril de este año hasta el 30 de mayo, al Plan Editorial 2024 a todos los escritores cubanos residentes en Cuba que deseen participar en el proceso evaluativo con textos inéditos de cualquier género y temática.

Explica Idiel GarcÃa, quien antes de dirigir Capiro estuvo al frente de la editorial Sed de Belleza: âLa convocatoria se limitará a autores cubanos residentes en Cuba. ¿Con qué objetivo? Ya nos ha pasado que algunos mandan a evaluar y, después que el libro está listo para imprimir, lo retiran del plan porque quieren publicarlo fuera de Cuba. Eso no quiere decir que renunciemos a publicar a autores que vivan en el extranjero, sino que este tipo de publicación la vamos a hacer por solicitud. Eso nos va a permitir contar con los textos de escritores que no viven aquÃ, pero tienen una obra de valÃa. Sobre todo los villaclareños, que son la razón de ser de la editorialâ.

Se recibirán originales de los escritores que hayan publicado al menos un libro, no necesariamente en la propia editorial convocante. Los autores inéditos deberán presentar sus obras con una autorización de su Consejo Editorial Municipal.

La convocatoria explica:

Se enviará un correo electrónico con el asunto PARA VALORACIÃN (PLAN EDITORIAL 2024 EDITORIAL CAPIRO), a este correo deberán adjuntarse dos documentos en PDF, uno con la obra, identificado con la palabra OBRA, seguido del tÃtulo y un seudónimo (en la página 1 de la obra aparecerán el tÃtulo, el género, el seudónimo y una sinopsis no mayor de 350 palabras, este documento no debe incluir ningún dato de autor); y otro documento con la plica, identificado con la palabra PLICA, seguido del tÃtulo de la obra y el seudónimo. / En la plica se consignará el nombre completo del autor, dirección, número de carné de identidad, teléfono, correo electrónico y un breve currÃculo literario, asà como una declaración de que el libro no está comprometido con ninguna editorial ni participa simultáneamente en otro concurso pendiente de resolución.

Este año Capiro se compromete a la publicación del libro en formato digital, con el correspondiente pago del derecho de autor en caso de que sea aprobado.

âEste es un plan atÃpico. En 2024 se convoca solo para libros digitales, debido a la situación que hay con el papel. Con esto pretendemos mantener el trabajo editorial, no estancarnos y buscar un alcance más nacional, aprovechando las potencialidades de los libros digitales para la promociónâ, comenta GarcÃa Romero.

Los originales deberán enviarse al correo capiroeditorial@gmail.com. Los requerimientos de formato son los mismos que anteriormente se mencionaron para la convocatoria al Premio Fundación.

Sobre Capiro y el Premio Fundación

El Premio de la Ciudad (asà se llamó al principio) surgió en 1989 con el objetivo de celebrar los 300 años de la fundación de la urbe villaclareña. Niurka Toledo, Clara Beltrán y Karlowa López âquienes se ocupaban entonces de los talleres literariosâ fueron sus principales impulsoras. Los miembros del jurado de la primera edición fueron Félix Luis Viera, Norge Espinosa y Ricardo Riverón. Solamente se convocó en poesÃa.

En su libro 5350 dÃas en la vida de un(a) editor(ial) (Capiro, 2020), cuenta Riverón que los ganadores de ese año fueron los cuadernos Algunas elegÃas por Huck Finn, de Frank Abel Dopico, y Relaciones de Osaida, de Jorge Ãngel Hernández Pérez. âA raÃz de aquel suceso â escribe quien al año siguiente fundará la Editorial Capiroâ las autoridades que dirigÃan o atendÃan cultura decidieron darle carta blanca a nuestra petición de crear una editorial para un movimiento que ya rebasaba el estatus aficionadoâ.

Más de tres décadas después, tanto el Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara como la Editorial Capiro (con el apoyo del CPLL de la provincia, además de otras instituciones) insisten en apostar por la literatura contra viento, marea y falta de papel.

Parafraseando al poeta, esperemos que en el futuro puedan tener mejor suerte imprimiendo.