AHS: Convocatorias a Becas y Premios 2025

La Asociación Hermanos SaÃz (AHS), heredera de las Brigadas Raúl Gómez GarcÃa y Hermanos SaÃz, y del Movimiento de la Nueva Trova, como vanguardia de su tiempo, se renueva y aúna a creadores y artistas jóvenes que quieren fundar su propia épica; con metas y una obra inmensa que realizar. Cada año, con esta publicación, la Asociación Hermanos SaÃz (AHS) actualiza sus convocatorias, comparte información sobre las jornadas que auspicia y presenta sus proyectos más destacados, con el fin de reconocer, estimular y promover el arte joven cubano. En esta nueva edición se abre un abanico de nuevas convocatorias y oportunidades para los jóvenes artistas. Las becas, premios y eventos son resultado de la alianza por más de un cuarto de siglo, entre la Asociación Hermanos SaÃz y los centros, institutos y Consejos del Ministerio de Cultura.

La AHS es el arte joven reunido, es la personificación de la voluntad de ser libres creadores al amparo de lo que representa latir como generación. Encuentra esa libertad en cada una de estas páginas, acércate a la organización en todas sus plataformas, visita la Casa del Joven Creador de tu provincia y si quieres formar parte del sueño, sé lo nuevo; nosotros, el impulso.

ARTES ESCÃNICAS

⡠PREMIO AIRE FRÃO

⡠BECA MILANÃS

â¡ PREMIO DE INVESTIGACIÃN DE LAS ARTES ESCÃNICAS LA SELVA OSCURA

â¡ PREMIO DE ACTUACIÃN ADOLFO LLAURADÃÂ

⡠PREMIO DE INTERPRETACIÃN EN DANZA CONTEMPORÃNEA Y FOLKLÃRICA RAMIRO GUERRA 2025

⡠PREMIO ESPECIAL FERNANDO ALONSO

Â

ARTES VISUALES

â¡ BECA DE CREACIÃN ANTONIA EIRIZ

â¡ BECA DE CREACIÃN JUAN FRANCISCO ELSOÂ

â¡ BECA DE INVESTIGACIÃN JUAN FRANCISCO ELSO

AUDIOVISUALES

⡠BECA DE CREACIÃN AUDIOVISUAL CHICUELO

â¡ FESTIVAL Y CONCURSO DE LA RADIO JOVEN ANTONIO LLOGA IN MEMORIAM

MUESTRA AUDIOVISUAL EL ALMACÃN DE LA IMAGEN

⡠PREMIO DE PERIODISMO CULTURAL RUBÃN MARTÃNEZ VILLENA 2026

⡠BECA DE CREACIÃN DE PROYECTOS TRANSMEDIALES JOSà LUIS ESTRADA 2025

⡠BECA DE CREACIÃN DE RADIODOCUMENTAL 2025

CRÃTICA E INVESTIGACIÃN

⡠BECA DE PENSAMIENTO ERNESTO GUEVARA

⡠PREMIO MEMORIA NUESTRA

LITERATURA

⡠BECA DE CREACIÃN LA NOCHE

⡠BECA DE CREACIÃN FRÃNESIS

⡠PREMIOS CALENDARIO

⡠PREMIO SED DE BELLEZA

â¡ PREMIO CELESTINO DE CUENTOÂ

⡠PREMIO ALDABÃN

⡠PREMIO REINA DEL MAR

â¡ PREMIO DE POESÃA MANGLE ROJO

MÃSICA

⡠BECA DE INTERPRETACIÃN VOCAL ELENA BURKE

â¡ BECA DE CREACIÃN LÃZARO GARCÃAÂ

⡠BECA DE CREACIÃN IGNACIO VILLA

⡠BECA DE CREACIÃN CONMUTACIONES

CONVOCATORIAS ESPECIALES

â¡ BECA EL REINO DE ESTE MUNDO

â¡ PREMIO MAESTRO DE JUVENTUDESÂ

PREMIO MEMORIA NUESTRA 2025

La Asociación Hermanos SaÃz (AHS) en HolguÃn y el Comité Organizador de las RomerÃas de Mayo convocan al Congreso de Pensamiento y Premio Memoria Nuestra a realizarse del 3 al 7 de mayo del 2025, como parte de las RomerÃas de Mayo.

El surgimiento y consolidación en los últimos años, tanto en Cuba como en el mundo, de una variedad de proyectos artÃsticos vinculados a nuevos modelos de gestión cultural, ha generado escenarios y oportunidades para los jóvenes artistas y escritores que implican el desafÃo del continuo aprendizaje y crecimiento, a partir de la cooperación y el intercambio. La creación de espacios y contenidos, el patrocinio cultural y la multiplicidad de las fuentes de recursos y financiamiento, todo ello en consonancia con la polÃtica cultural cubana en pos de nuestra sociedad, motivan al Comité Organizador de las RomerÃas de Mayo en el 2025, dedicar su 32 edición a âLas industrias culturales en favor del arte jovenâ.

El Congreso y Premio Memoria Nuestra propone, para posibilitar la participación, los siguientes temas:

- Culturas regionales e identidad: Acogerá investigaciones sobre tradiciones, costumbres, manifestaciones artÃsticas, identidad local y regional, historia, procesos culturales, campo religioso y realidades que identifican la multiplicidad de las regiones del mundo.

- Industrias culturales y su aporte a la creación, producción y promoción del arte joven: Investigaciones que aborden, desde diversas perspectivas, las influencias de las industrias culturales en la creación y desarrollo del arte joven en Cuba. Asà como la experiencia de creadores, instituciones y colectivos artÃsticos con las industrias culturales.

- Experiencias comunitarias: Proyectos comunitarios que contribuyan al desarrollo, rescate y conservación de las tradiciones locales y regionales, asà como la aportación de experiencias alternativas ante el influjo globalizador que caracteriza el presente mundial.

Además, el evento incluye conferencias y mesas diálogos con la asistencia de participantes extranjeros invitados a otros espacios de las RomerÃas de Mayo, que constituyen momentos de intercambio académico y experiencias desde distintas realidades socioculturales aportadas por las diversas regiones del mundo que estarán presentes en el Festival Mundial de las Juventudes ArtÃsticas.

Los investigadores seleccionados y que asistan de forma presencial al Congreso, deberán coordinar con el Comité Organizador el hospedaje y alimentación los dÃas que dure este. Para aquellos que soliciten apoyo institucional para sufragar sus gastos, se les garantizará el comprobante de pago.

BASES DEL PREMIO MEMORIA NUESTRA 2025

Podrán participar todos los jóvenes investigadores del paÃs hasta 35 años de edad. El plazo de recepción de los trabajos vence el 30 de marzo de 2025 se recibirán las propuestas (investigaciones o ponencias) mediante el email: romeriasdemayo.holguin@gmail.com

Para el proceso de selección es necesario enviar una ficha con los siguientes datos: Nombres y apellidos del autor, carné de identidad, provincia, tÃtulo del trabajo y resumen de la ponencia de 2 a 5 cuartilla.

Los resúmenes y trabajos se presentarán en formato 8½ x 11 cuartillas (carta), con fuente Arial 12, a 1,5 espacios entre lÃneas y justificado. La extensión será de 15 a 20 cuartillas.

Un jurado de admisión decidirá los trabajos a concursar y los autores seleccionados serán notificados a través de sus vÃas de contacto. Se otorgarán dos premios en metálico, en las categorÃas de Investigación y Proyectos Comunitarios. El jurado otorgará tantas menciones como estime conveniente.

Las instituciones podrán entregar premios colaterales y los participantes recibirán su respectivo certificado.

BECA DE PENSAMIENTO ERNESTO GUEVARA 2025

La Asociación Hermanos SaÃz, con el propósito de acompañar y reconocer a jóvenes investigadores, convoca a la Beca de Pensamiento Ernesto Guevara.

Podrán participar los investigadores cubanos residentes en el paÃs de hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, y que no hayan ganado esta beca en las tres últimas ediciones.

Se concursará con un proyecto de investigación que aborde temas de las ciencias sociales y humanÃsticas, este debe incluir tÃtulo, introducción, resumen del capÃtulo teórico y una justificación metodológica.

El trabajo, con una extensión entre 7 y 10 cuartillas, debe enviarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto âBeca Ernesto Guevaraâ. Los participantes adjuntarán el proyecto de investigación en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deberá descargar del sitio de la asociación www.ahs.cu o www.artejoven.ahs.cu, debidamente rellenada con los datos que se solicitan.

Se otorgará una beca consistente en diploma acreditativo y el pago de 3 000 CUP durante seis meses al autor del proyecto.

Los resultados se informarán en diciembre de 2025, en un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos SaÃz.

El fallo del jurado será inapelable.

Los resultados de la investigación deberán entregarse a la Dirección Nacional de la AHS en un plazo no mayor de 12 meses de otorgado el primer pago.

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

«Los jóvenes de todo el mundo debemos proponernos un futuro mejor a nivel global»

Palabras de Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, en el Encuentro Internacional de Jóvenes LÃderes de América Latina, el Caribe y China en la ciudad de Dunhuang, provincia de Gansu.

Hermanos de América Latina y China,

Participantes en esta edición de Puente al futuro:

Es un placer enorme estar aquÃ, compartir entre personas de nuestra generación, provenientes de varios paÃses, con ideas diferentes, pero con la capacidad de construir la amistad, sonreÃr, hacer bromas y también de hablar con mucha seriedad sobre lo que acontece en nuestras naciones, y en especial acerca del futuro mejor que deseamos a nivel global.

Durante estos dÃas hemos visitado lugares de gran interés cultural e histórico en esta tierra hermosa, que es China. Nos hemos adentrado en parte de su alma noble. Hemos conocido más sobre su riqueza artÃstica y como civilización.

China es cuna de gente buena, inteligente y laboriosa. Somos muchos los que en el mundo sentimos profundo amor y admiración hacia este pueblo.

Vivimos tiempos complejos a nivel internacional, de grandes disputas en lo ecnómico, lo militar, lo cientÃfico, lo simbólico y lo cultural.

En este contexto, uno de los mayores desafÃos es lograr un mundo más solidario, en el que sea moda el respeto a las diferencias y la ayuda en todas las direcciones.

Ojalá el planeta completo fuera una especie de familia enorme, en la que todos nos cuidemos y nos ayudemos, en la que nuestras metas individuales tengan siempre como fin ser útiles a los demás, a la sociedad en nuestros paÃses y a la comunidad internacional.

Me ilusiona mucho que la gran mayorÃa de las personas que participamos en este intercambio estamos muy relacionadas, en lo profesional, con el periodismo y la comunicación, con el arte y la polÃtica. Esos son pilares fundamentales para transformar contextos e interconectar cada vez más a las naciones y sus habitantes desde la sensibilidad.

Debemos pensar en proyectos concretos que tengan ese objetivo, con el aprovechamiento de las nuevas tecnologÃas, y con maneras creativas que nos permitan pensar y sobre todo hacer a favor de nuestros paÃses.

Los jóvenes de América Latina y China, de todo el planeta, tenemos que proponernos un mundo más justo, que tenga siempre en el centro el bienestar de la gente. En ese sentido podemos aprender mucho de la cultura y la manera de ser de los chinos.

Hay muchos versos en el esfuerzo diario de nuestra gente de América Latina y el Caribe: de Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Honduras, México, Brasil, Cuba y también de China.

Vengo de Cuba, un archipiélago pequeño en extensión geográfica y con menos de 10 millones de habitantes, pero con un corazón, un valor y una gallardÃa sin lÃmites.

Durante más de 65 años nuestro pueblo ha resistido un cruel bloqueo, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que pretende asfixiarnos y matarnos de hambre y necesidades; un bloqueo que afecta todas las áreas de la sociedad, y que impide, por ejemplo, la llegada de medicamentos para la Salud, recursos para la Educación, el Transporte, la Cultura, la ciencia, la Agricultura…

Un bloqueo que se acrecienta, con nuevas medidas, pero Cuba es casa de gente buena y también guapa, que no nos dejamos vencer ni tampoco perdemos la alegrÃa, con ese enorme manantial de música y cultura en general que nos acompaña. En Cuba se baila y se canta hasta en los momentos más difÃciles.

¿Qué podrÃa hacer Cuba sin bloqueo? ¿Por qué no lo quitan? ¿Por qué no respetan la voluntad de la comunidad mundial, que durante más de 20 años ha demostrado el apoyo a nuestro paÃs mediante votaciones en la Asamblea de las Naciones Unidas?

Le temen a nuestro ejemplo y a la capacidad de nuestro pueblo para desarrollarse. Les duele que, apenas a noventa millas, sigamos fieles a nuestras ideas y a la ruta que hemos decidido transitar, siempre con dignidad. Cada persona tiene derecho a escoger por donde caminar y también lo tiene Cuba como nación. Eso merece respeto.

Ese paÃs pequeño fue capaz de crear vacunas propias para vencer la Covid-19, y ofrecerlas a otros pueblos, como también lo hizo China; obtuvo diversas medallas de oro en los recientes Juegos OlÃmpicos y también en los ParalÃmpicos. Por cierto, uno de sus deportistas, MijaÃn López, se convirtió en el luchador con más medallas de oro en la historia de los Juegos OlÃmpicos, y muchos lo consideran el mejor luchador de la historia.

Médicos y entrenadores cubanos se mantienen brindando su ayuda en otras naciones. Cientos de estudiantes extranjeros se forman en escuelas cubanas. Miles de chinos, por ejemplo, han estudiado español en La Habana.

A pesar de las limitaciones, la cultura y los jóvenes creadores somos una prioridad en nuestro paÃs. Represento a la Asociación Hermanos SaÃz, la cual agrupa a jóvenes escritores, investigadores y artistas menores de 36 años de edad.

Nosotros mismos organizamos cerca de cien eventos, como el Festival Mundial de Juventudes ArtÃsticas RomerÃas de Mayo y el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, que ahora mismo sesiona en la provincia de Villa Clara. Tenemos una plataforma de más de 50 becas y premios, que abarcan todas las manifestaciones artÃsticas, programas de radio y televisión, realizamos presentaciones artÃsticas en comunidades, en ciudades y también en zonas montañosas.

Los cubanos tenemos mucho que agradecerle a China, por su apoyo constante. Incluso en las guerras por la independencia de nuestra Patria en el siglo XIX, junto a los cubanos pelearon también hijos de esta tierra bondadosa.

En La Habana tenemos el barrio chino y una presencia constante de su cultura en nuestra sociedad. Ustedes se mantienen defendiendo causas justas, y representan una alternativa real ante la maldad y las manifestaciones neofacistas que existen en algunas partes del planeta.

Puente al futuro es en verdad un puente de esperanza, una plataforma para conocernos, intercambiar, soñar y también para ser mejores ciudadanos del mundo. Ojalá que sea el impulso para otros proyectos más abarcadores.

Debemos mantenernos comunicados y generar más proyectos a favor de nuestros paÃses, pensar en cómo ser más útiles a nuestras sociedades y también a la comunidad internacional.

Gracias a China por su dignidad y ejemplo, por hacer posible espacios como este y por unirnos un poco más como generación, sin importar los idiomas o qué música preferimos.

Que la poesÃa, el amor y la solidaridad nos acompañen siempre.

El abrazo sincero.

La muerte de un burócrata en copia restaurada

La muerte de un burócrata âcuya copia restaurada se proyectó, como parte de las presentaciones especiales, en el reciente XVIII Festival Internacional de Cine de Gibaraâ se estrenó en 1966 en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. El cuarto largometraje de Tomás Gutiérrez Alea (Titón), quien antes habÃa filmado Historias de la Revolución (1960), Las doce sillas (1962) y Cumbite (1964), se convirtió, a partir de su estreno en Cuba, el 24 de julio de 1966, en una de las comedias más populares de la historia del cine nacional, no solo por la hilarante sucesión de momentos humorÃsticos y absurdos, incluso kafkianos,sino por la contemporaneidad de un fenómeno (la burocracia) que Titón expone en una pelÃcula que, además, ha sido considerada por la crÃtica, entre las principales obras de nuestra producción fÃlmica.

Un obrero ejemplar muere en un accidente de trabajo y es enterrado con su carnet laboral, como sÃmbolo de su condición de proletario. Cuando la viuda va a gestionar la pensión, le exigen que presente el carnet laboral del difunto. Como no se puede sacar un duplicado, pues nadie que no sea el propio dueño del carnet puede hacerlo, será necesario exhumar el cadáver, pero una exhumación no puede hacerse legalmente mientras no hayan transcurrido, al menos, dos años desde la fecha del entierro. A partir de ahÃ, el guion de Titón, Alfredo del Cueto y Ramón F. Suárez, convierte al sobrino, interpretado por Salvador Wood, de este obrero ejemplar que, incluso,habÃa inventado una máquina para construir bustos de José Martà en serie, metáfora inquietante, en la representación (absurda, como sabemos, pues es la intensión ironizar) de cómo la burocracia puede convertir un sencillo trámite en una sucesión descabellada y larguÃsima de colas, sellos, firmas, anexos, cartas y gestiones cada cual más inverosÃmil y que nos hace parecer que siempre estamos al inicio, dando el primero de los pasos.

Luego de una inhumación clandestina y la extracción del carné, el cadáver no puede volver al cementerio porque âese difunto se enterró hace solo unos dÃasâ y âno consta que fuera exhumadoâ, de manera que no se puede permitir que lo entierren de nuevo pues, desde el punto de vista técnico âo sea, desde los papeles, la burocraciaâ ya lo está. AsÃ, enfrentando obstáculos y percances ilógicos propios del género, al protagonista lo irán arrastrando a la violencia.

Acaso âse preguntaba Titón refiriéndose a la sátira en el filmeâ â¿no es ese el tono más apropiado para expresar el carácter absurdo que adquieren las deformaciones burocráticas, los formalismos y los formulismos vacÃos que no tienen nada que ver con la práctica revolucionaria?â. El propio director apuntó entonces que la historia, aunque sucediera en la isla, no se referÃa necesariamente a ella, ni al contexto histórico de esos años, sino a un fenómeno que se habÃa hecho práctica común en los paÃses del entonces campo socialista y que, acorde al propio proceso de modernización de la sociedad, estaba presente en cualquier sitio.

Luego de su estreno, La muerte de un burócrata âcon fotografÃa de Ramón F. Suárez, edición de Mario González y música de Leo Brouwerâfue recibida por la crÃtica nacional como âun grado más alto de desarrollo de nuestro cineâ (El Mundo), âun paso de avanceâ (El socialista) y âla mejor realización de nuestra incipiente cinematografÃaâ (Juventud Rebelde). Mientras que en Granma, Bernardo Callejas escribÃa: âDespués de este filme será más difÃcil ir para atrás: es una especie de emulación, y sobran los temas y modosâ, mientras que para Mario RodrÃguez Alemán âes uno de los mejores servicios que el Cine puede hacerle a la Revoluciónâ y âha abierto una ruta al cine cubano futuroâ, anotaba en Adelante, Desiderio Navarro.

El filme, cuya restauración de debe, junto a otros del propio Titón, a colaboraciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y especialmente a Josef Lindner, se presentó en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en 2019, por Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. âUn humor negrÃsimo, presente desde los créditos, desborda estas peripecias tragicómicas, con guiños cinematográficos y secuencias de gran brillantez. El realizador apela a la imaginerÃa acumulada por el séptimo arte: desde el cine de animación a las pesadillas buñuelianas del protagonistaâ, comentó Luciano. Esas referencias, que van además desde Chaplin en Tiempos Modernos a Harold Lloyd, Kystone Pops, Stan Lauren y Oliver Hardy, fueron catalogados por el propio Gutiérrez Alea como âdivertimentosâ: âAnte una situación que puede ser resuelta de muy diversas maneras, uno piensa que puede ser divertido hacerlo «a la manera deâ¦Â» y lo hace con entera libertadâ.

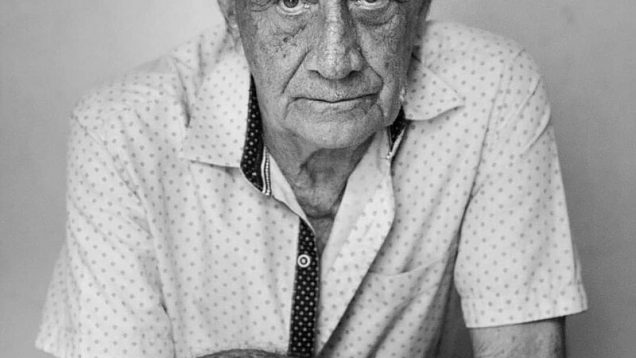

DelfÃn Prats: esplendor y humanidad

DelfÃn Prats es un poeta cubano. Aunque él se niegue a que asà lo llamen, la literatura de esta isla no pudiera escribirse si faltara su nombre. Quien se arriesgue a prescindir de él, estará mancillando páginas luminosas que la poesÃa no olvidará tan fácilmente. Nació en HolguÃn, en 1945.

Su verso nace espontáneo como él mismo reconoce: âCuando han venido los poemas, los he escritoâ. Su oficio no es el de un aprendiz, el âoficio de poeta se construye frente a los tremendos obstáculos de la composición; es como una partida de ajedrez que se juega frente al lenguaje, donde uno se ve obligado a sacrificar no pocas piezas, que pueden ser versos, estrofas, poemas, que no llegan a abrirse paso hacia las casillas del triunfoâ, asegura quien ha tenido que silenciar al silencio, apuñalar la estocada poderosa venida por la espalda.

La suya no es obra que se adhiera a una corriente especÃfica, sino que pertenece, como él mismo reconoce: âa un concierto espléndido de vocesâ. Lo vivencial y nÃtidamente lacerante le muestra descarnado en cada verso, pues le âserÃa totalmente imposible escribir un poema sin tener el calor de la solidaridad humana, sin el apoyo que siempre me han brindado mis amigos en HolguÃn y en otros lugares de la isla, sin la certidumbre de mi ciudad vista desde la Loma de la Cruz⦠Además, no imagino la escritura de un poema sin haber experimentado en carne propia la grandeza del paisaje, sin el mar, sin las montañas, sin los rÃos, sin haber visto a Cuba desde un avión, sin una puesta de sol en el Oriente de la Islaâ.

En 1968, trece poemas nacidos al fragor de las noches habaneras le merecen el Premio David y la publicación de Lenguaje de Mudos, que devino detonante de un amargo silencio a medias roto por su próximo libro Para festejar el ascenso de Ãcaro, con el que ganó el Premio de la CrÃtica, otorgado por las editoriales y el Ministerio de Cultura a las diez obras más representativas de 1988.

Para quien tiene âuna fe inquebrantable en la literatura como camino de perfecciónâ, no sorprende que permanezcan âen ocasiones por añosâ aparentemente dormidos los versos que luego llegarán a feliz nacimiento. Con sencillez y humildad pasmosa DelfÃn Prats confiesa: âNunca hice un aprendizaje de la forma a través de manuales de retórica, fue algo que adquirà intuitivamente, la belleza del lenguaje y la limpieza de la expresión son cosas que me interesan muchoâ.

La poesÃa de DelfÃn Prats sostiene el aliento testimonial y el tono conversacional de los escritores de su tiempo; aunque no pueda clasificársele dentro del conversacionalismo más puro, sino que bebe âpor momentosâ en las aguas de esa corriente literaria, para luego hacer una poesÃa de la existencia, una poesÃa que planteara la realidad del hombre viviendo Ãntimamente su vida en el seno de la sociedad a partir de la perspectiva del yo, como él mismo asegura.

Para quien ha publicado poemarios como Lenguaje de Mudos (Ediciones Unión, 1968), Para festejar el ascenso de Ãcaro (Editorial Letras Cubanas, 1987), Abrirse las constelaciones (Ediciones Unión, 1994), LÃrica amatoria (Ediciones HolguÃn, 1994) y El esplendor y el caos (Ediciones HolguÃn, 2002), es muy duro pernoctar en el silencio de la página en blanco. Con la sonrisa torcida reconoce que âa veces quisiera estar escribiendo porque serÃa una válvula de escape; pero tengo mucho miedo. Como considero logrados algunos de mis poemas, de pronto empezar a escribir, y que eso que escriba no sirva. No quisiera escribir dentro de una retórica, tampoco volver a repetir mis mismos logros. Mas vamos a confiar que en el futuro sà se produzca algoâ.

Y se produjo el milagro de la poesÃa en 2008, con la publicación âbajo el sello Ediciones La Luz, de la AHS en HolguÃnâ del volumen de narrativa testimonial Strip-tease y eclipse de las almas. Además me complace que haya salido igualmente por La Luz, en su colección Quemapalabras, el audiolibro El brillo de la superficie, donde DelfÃn lee y comenta algunos de sus poemas. La grabación y producción estuvieron a cargo del poeta y realizador audiovisual Pablo Guerra MartÃ. Y recientemente la misma casa editora publicó El brillo de la superficie. PoesÃa completa (Ediciones La Luz, 2017).   Â

El audiolibro reúne 21 poemas, en su mayorÃa escritos en las décadas del 70 y el 80. De su propia voz se le escucha leer los iluminadores y contundentes versos que dieron unidad a las imágenes poéticas que conforman: âHumanidadâ, uno de sus más exitosos, como él mismo califica; âNo vuelvas a los lugares donde fuiste felizâ, âAguasâ, âPara festejar el ascenso de Ãcaroâ, âAbrirse las constelacionesâ, entre otros no publicados hasta ese momento como âLento y difusoâ.

Certero y preciso, como son también sus versos, aparecen sentencias como la que reza: â⦠del poeta, que no soy yo, que al menos no lo soy siempre, nadie es poeta las 24 horas del dÃaâ.

Su verso nace espontáneo. Su escritura tiene que ver fundamentalmente con los lugares, con los paisajes, con lo que se experimenta ante los desafÃos de la naturaleza, de los espacios abiertos, como él mismo explica: âEl Rock del flautista es un rock cuya escritura pretende âsin lograrlo como siempre; la poesÃa no puede lograr lo que pretendeâ llevar a la escritura ciertas visiones de Gibara, del mar de Gibara, de la bahÃa de Gibara, de estancias en Gibara. En este tipo de rock yo logro una gran victoria sobre lo anecdótico. Yo siempre he considerado, a veces de una manera bastante ingenua e inocente, que la poesÃa auténtica tiene dos grande enemigos: uno es lo doctrinario, tanto la poesÃa como las canciones están amenazadas por lo doctrinario, y si eso doctrinario entra te arruina totalmente la canción o el poema; y lo segundo es lo anecdótico, o sea la construcción de los versos, del poema âen definitivaâ tiene que salvar la amenaza que tiene la anécdota, porque efectivamente, se escribe a partir de algo que se ha vivido, se escribe a partir de un recuerdo, pero la poesÃa no sirve para contar una anécdotaâ.

La de DelfÃn Prats es una poesÃa de la existencia, una poesÃa que plantea la realidad del hombre viviendo Ãntimamente su vida en el seno de la sociedad a partir de la perspectiva del yo. Ãl mismo asegura, âcomo tampoco veo que la poesÃa mÃa pueda ser calificada como una poesÃa de la trascendencia, en el sentido ese que se le atribuye a la poesÃa de Lezama y del grupo ese como trascendentalista. Yo creo que mi poesÃa ha logrado destacar el brillo de la superficie, desde ese punto de vista es una escritura superficial en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando yo acudo a algunos signos como son ángeles, demonios, dios, yo no lo hago en un sentido en absoluto para circunscribirme dentro de un contexto mÃstico, sino única y exclusivamente se están utilizando estos signos, estos sÃmbolos como un referenteâ.

DelfÃn autodefine su obra no como erótica, sino una especie de lÃrica amatoria; los suyos son poemas relacionados con el amor y se explica mejor al argumentar: âSoy alguien que he tratado por todos los medios de evadir en mi escritura las referencias sociológicas y cotidianas inmediatas, porque creo que lo que hacen es lastrar la poesÃa y, por otra parte, mi reticencia a enfrentar los temas históricos directamente, o sea, en las ocasiones en que lo he hecho, pues siempre he tratado de dar un rodeo a través de la lÃrica, de la estética. En poesÃa la alusión directa de ciertas realidades las empobrece, mientras que insertarlas en un contexto distinto, sacarlas de ese discurso habitual y situarlas en el espacio del mito, es donde de verdad estas cosas funcionan, creo que las ennobleceâ.

Por demás logros aparecen poemas inéditos y comentarios referidos a los versos que aún no le satisfacen del todo: âEste poema (âLento y difusoâ), con tres o cuatro textos más, es todo lo que tengo que no se ha publicado. Algunos van a parar a algunas revistas, estos son los poemas que a mà no me satisfacen, quizás con el tiempo llegue un dÃa en que haga una cosa que es el hallazgo poético verdadero, que no siempre se logra, cuando tú avizoras algo en un poema pero se trasluce en imágenes, pero el poema no cierra como un poema como âHumanidadâ, un poema como âAbrirse las constelacionesâ, un poema como âÃmala pero ámalaâ; que son poemas que con muy pocas palabras, con muy pocos versos redondean una idea, cierran algo, y a ese texto ya no se le puede agregar, es mejor tampoco tratar de quitarle nadaâ.

En las palabras de presentación del disco, el poeta Pablo Guerra, quien tuvo a su cuidado la grabación y edición de audio, reconoce que âsalvar para la memoria esos sonidos amados tiene un valor incalculable, pues de los seres amados, con el paso de los años, el primer recuerdo que perdemos es el sonido de su voz. Los gestos, los rostros, las palabras permanecen, pero el recuerdo no tiene voz propiaâ. Hoy, además de reconocérsele como Maestro de Juventudes a quien ya es maestro del verbo, se le concedió el merecido Premio Nacional de Literatura 2022.

La rueda dentada: un movimiento desde la memoria

La rueda dentada constituye un constante revisitar el pasado. No resulta, sin embargo, una empresa forzada: de todo eso que ha sido y que se ha sido emanan el sujeto actual, y por supuesto, su realidad. En el caso particular de Nicolás Guillén y su sino âme refiero a la cubanÃa- el pasado no existe como umbral ajeno y cerrado, sino que se actualiza constantemente. No puede ser de otra manera cuando se habla de colonialismo, de racismo. O mejor dicho, de su marca, de su reconstrucción y apropiación en forma de identidad, y puesto ante nosotros nada menos que por un mestizo 13 años después del gran giro en términos de libertades que significó el triunfo de la Revolución cubana.

En este sentido, la Dra. Denia GarcÃa señala sobre los tres últimos poemarios de Guillén -entre ellos La rueda dentada-: «son consecuencia y culminación de una experiencia lÃrica de casi medio siglo; y son, al mismo tiempo, la demostración poética del triunfo de Guillén âel hombre, el polÃtico, el poeta- consustanciado con el triunfo de la Revolución».[1]

No fue Guillén un simple optimista en cuestiones polÃticas, sino un firme convencido de que un dÃa llegarÃa la victoria en la lucha por la verdadera felicidad de su pueblo[2]. En este sentido, que sea un poeta hecho al áspero tumulto ciudadano[3] quien conozca, de quien provenga al fin la palabra venganza âque traducida a la lengua general de nuestros pueblos quiere decir VICTORIA– no resulta fortuito. El Dr. Ãngel Augier dirÃa de la obra de Guillén que «entronca con esa poesÃa actuante que identifica al poeta y la revolución (â¦) Guillén puede afanarse de haber podido vivir en el pleno ámbito de su propia poesÃa, en la pura atmósfera creadora de la Revolución antiimperialista y socialista que proclamó y reclamó su verso resonante.»[4]

La esperanza entonces de que lo logrado con el triunfo revolucionario no se perdiera se aprecia, y reverdece hoy, en «A la Bodeguita del medio»:

Brindo porque la historia se repita,

y porque lo que es ya la bodegona

nunca deje de ser La Bodeguita.

Se asume Guillén como uno de estos poetas que habla el idioma simple y compañero[5]. Dijo el Dr. Salvador Bueno: «Toda la obra creadora de Guillén está destinada a la confirmación de una auténtica poesÃa de hondo sentido popular.»[6] Llama la atención en este sentido que, en La rueda dentada, ya no son los negros quienes se expresan con su prosodia, como en poemarios anteriores. La óptica se mueve, de espacios interiores y de folclore hacia una perspectiva demandantemente social. La lucha de Guillén no pierde, sin embargo, la primera persona, porque es el propio autor como negro, como cubano, como poeta, quien pasa a ser protagonista.

La actitud de denuncia social âen especial de la situación económica y cultural del negro- y de reivindicación de un sector popular tradicionalmente marginado[7] que distingue la obra de Guillén desde sus comienzos, continúa siendo una marca en La rueda dentada.

Resulta muy ilustrativo que la obra comience con el poema «El cosmonauta». Esta elección pareciera un aviso al lector sobre todo lo demás que va a ser o debe ser desmontado al adentrarse en la lectura. Tratándose de Guillén se desprende que uno de estos mitos a romper es el de la supremacÃa blanca, la imperfección de lo negro. El poema con que continua «¿Qué color?» apunta directamente a ello. ¿Quién dijo que el alma del buen pastor solo podÃa ser blanca? ¿Acaso fue ese mismo Dios que se vio forzado a abandonar su lugar de poder, destronado por la ciencia que llegó de la mano de un cosmonauta? El hombre puso un pie en un terreno que le era desconocido, demostró que podÃa ir más allá de su ignorancia.

Sin embargo, no ha llegado tan lejos como para deshacerse también de los prejuicios raciales. Si ese butacón que ocupaba Dios, como lugar de poder, debe ser ocupado por la equidad, la empatÃa, la justicia y conciencia sociales, aún queda mucho por andar y hacer en ese camino⦠Y Guillén lo sabÃa: el butacón sigue vacÃo. Y es que no basta con el cambio de unos pocos âcomo no bastó para el abuelo de Fabio ser un blanco angelical ni para el de Guillén rebelarse como negro[8]-. Con un fenómeno que se mueve, reproduce y reconstruye a nivel de subjetividades solo una verdadera revolución de la conciencia podrá generar transformaciones.

La postura de Guillén con respecto a esta herencia y su presencia constante queda explicitada en el poema homónimo. De la herencia, vista como un sello, no se puede huir. Puede buscarse una Habana más fácil -Miami-[9], o jugar en ParÃs a la calma mientras América espera[10]⦠Puede escogerse ser un salto atrás perfecto. Pero los ayeres sifilÃticos acaban inevitablemente emergiendo[11]. Y es ahà donde:

Uno se siente más tranquilo

con Maceo allá arriba,

ardiendo en el gran sol de nuestra sangre,

que con Weyler, vertiéndola a sablazos.

¿Suerte? Quizás. ¿Orgullo? ¡Definitivamente! Â

Y es que en esta reconstrucción étnica y cultural no hay olvido ni perdón para el pasado. La discriminación sufrida por la población negra es muy claramente descrita en «Burgueses». A estos, como encarnación y responsables históricos de que su piel fuera prohibida y sus dÃas largos, Guillén aclara que, ahora que cayeron, no les tendrá la pena que ellos nunca nos tuvieron. Y aquÃ, esa huella implacable del tiempo que marca la obra, es reconocida abiertamente. La memoria, la imposibilidad de olvidar, se presenta casi como un peso. Y no solo para quien intenta ser magnánimo, o debiera serlo: es también condena para los propios burgueses:

En fin, que todo lo recuerdo.

Y como todo lo recuerdo,

¿qué carajo me pide usted que haga?

Pero además, pregúnteles.

Estoy seguro

de que también recuerdan ellos.Â

No hay margen entonces para culpa alguna.

Sin embargo, Guillén sabe que esta revancha, en algún momento e inevitablemente, deberá tomar el mismo escenario donde nace y vuelve todo: la cultura. La imposición de lo que es para los colonialistas más excelso y su burla por nuestra incomprensión serÃan devueltas cuando tuvieran que enfrentarse con el verdadero espÃritu de América: hablarnos siempre en español, decir cacarajÃcara y (des)conocer en qué lugar de este planeta murió MartÃ.[12]

Toda la propia escritura de Guillén constituye, en definitiva, una respuesta a esa esperanza americana, una fundación del «color cubano» que siempre anhelara y una herencia de honestidad intelectual y artÃstica irrenunciable. En este sentido, Guillén como poeta consiguió la fundación de una nueva expresión, una nueva palabra que no se limitara a la mimetización pulcra de modelos foráneos, tal y como se reclama en el poema «ParÃs».[13]

Sin embargo, los dientes de la rueda habrÃan de tener en cuenta no solo lo popular, inevitable en Guillén, sino también lo Ãntimo[14], ofrecido con una lÃrica loable. Refiere la primera edición del poemario, publicada por la UNEAC: «El rigor formal que caracteriza toda la obra de Guillén, alcanza en La rueda dentada su más alto nivel. Esa calidad artÃstica en tan avanzado punto de decantación, se manifiesta en una rica variedad de temas, desde la vibración inmediata del sentimiento solidario de los pueblos y la presencia poderosa del espÃritu revolucionario del nuestro, hasta la más delicada prosa lÃrica.»[15]

Un poema cargado de simbolismo e intimidad resulta «El árbol». En él, el tiempo ya no es la dimensión en la que trascurre aquello que se narra, sino que resulta el verdadero protagonista:

Las amarillas hojas

cayeron, y en mi tronco

vuelven los novios trémulos

a entrelazar sus cifras,

y hay corazones fijos

por flechas traspasados,

vivos en esa muerte.

Todo en el poema remite una y otra vez a la fugacidad de la vida, a la fragilidad de los sentimientos y a lo artificiosos que resultan los intentos humanos por perpetuarlos. El árbol, como quien ha vivido mucho, reflexiona sobre ese amor de los novios, tan almidonado como los corazones que fijan en su tronco. Ofrece él mismo, en cambio, un amor que es sinónimo de libertad: repetido por el viento y llevado por los pájaros. Sin embargo, el poema desprende un matiz de nostalgia, de tristeza: ¿será porque este árbol, que dice amar libremente, está a fin de cuentas inmovilizado por su propia naturaleza? ¿O porque por ella misma ese tiempo que ha visto transcurrir, inevitablemente en algún momento, ya no lo reverdecerá más? Estas confesiones hechas en primera persona y desde una postura de apacible y resignada experiencia hacen pensar, de manera inequÃvoca, en el propio autor, quien ofreció este poemario por sus 70 años.

Con la Rueda dentada Guillén nos llama a no olvidar. Con ironÃa, con insistencia, desde el humor⦠con dolor, Guillén nos convoca a no olvidar. Y en este sentido, La rueda dentada no solo asombra por cómo resulta habitada y revivida por el pasado, sino también por cuánto ese presente visto por Guillén adquiere vigencia en el nuestro, más de 50 años después.Â

En La rueda dentada confluyen lo Ãntimo y lo popular, lo nuevo y lo viejo, lo sobrio y lo satÃrico âno por ello menos serio-⦠lo que es marca en Guillén y todo lo que es reflejo de su madurez como artista y persona. Confluyen, como en aquella noche onÃrica en la catedral[16], pasado y presente, negros y blancos, de distintas procedencias, ocupaciones, vivos o muertos. Cubanos todos. Dientes todos sin los cuales esta rueda en que vivimos, esta rueda que somos, se detiene[17].

«¡Al combate corred, bayamesesâ¦!»

¿Y por qué no: corramos?

(He pensado en esto algunas veces.)[18]

Notas

[1] GarcÃa, Denia: El diario que a diario: la otra historia. En Nicolás Guillén, El diario que a diario, La Habana. Ediciones Sensemayá, 2022, pp 6-7

[2] GarcÃa, Denia: La paloma de vuelo popular: exilio y vÃsperas. En Nicolás Guillén, La paloma de vuelo popular, La Habana. Ediciones Sensemayá, 2017, p. 5

[3] Las frases en cursiva de este párrafo pertenecen al poema «Poetas». Todos los poemas que se citan en el texto pertenecen a La rueda dentada.

[4] Augier, Ãngel. Palabras de Ãngel Augier. En Nicolás Guillén, La rueda dentada, La Habana. Ediciones Sensemayá, 2022, pp. 7-8

[5] Poema «Poetas».

[6] Bueno, Salvador, Introducción. Nicolás Guillén, cubano y universal. En AntologÃa de la poesÃa cósmica de Nicolás Guillén, México D. F., Frente de Afirmación Hispanista, 2001, p. VII

[7] GarcÃa, Denia: Sóngoro cosongo: confirmación y preludio. En Nicolás Guillén, Sóngoro cosongo con Motivos de son, La Habana. Ediciones Sensemayá, 2020, p. 14

[8] Poema «Ancestros».

[9] Poema «La herencia».

[10] Poema «ParÃs».

[11] Poema «La herencia».

[12] Poema «Problemas del subdesarrollo».

[13] Millares, Selena, «La vanguardia como nostalgia: los últimos poemarios de Nicolás Guillén». En Selena Millares, De Vallejo a Gelman: un siglo de poetas para Hispanoamérica, Murcia: Cuadernos de América sin nombre, p. 52

[14] Bueno, Salvador, Introducción. Nicolás Guillén, cubano y universal. En AntologÃa de la poesÃa cósmica de Nicolás Guillén, México D. F., Frente de Afirmación Hispanista, 2001, p. XIII

[15] Guillén, Nicolás, La rueda dentada, La Habana, Contemporáneos, 1972.

[16] Poema «Noche de negros junto a la catedral»

[17] Poema «Prólogo»

[18] Poema VII, Epigramas.

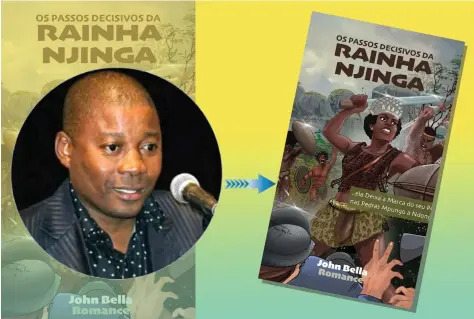

Njinga Mbandi y una lucha que va más allá de las fronteras

Voy a comenzar por decir que me he tardado más de lo que quisiera en hablar sobre este libro, pero tengan en cuenta que tuve que empezar a estudiar otro idioma solo para entenderlo.

En la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH) del año pasado, yo me encontraba aún trabajando en la editorial Arte y Literatura; gracias a eso, tuve el privilegio de encontrar dentro de mi contenido de trabajo asistir a determinadas presentaciones de libros. Una de esas presentaciones fue la de âOs Passos Decisivos da Rainha Njingaâ (Los pasos decisivos de la Reina Njinga); en ese momento, esta era la más reciente producción literaria del escritor angoleño John Bella.

Tras un poco de socialización entre autor y público, quedó claro que esa era la segunda vez que él participaba en la FILH y también supimos que John Bella no es su verdadero nombre, que se dedica además al periodismo -aunque luego, en mi investigación, otras fuentes mencionan que es un sociólogo y profesor de preuniversitario[1]– y que ha publicado varios libros de poemas como âÃgua da Vidaâ (1995), âPanelas Cozinharam Madrugadasâ (2001), âA Lenda do Gato e o Ratoâ (2007), âAs Orelhas do Coelho Hélioâ (2008) y âO Rei Sou Eu!â (2010).

He de mencionar lo buen comunicador que es Bella, quien, ante una audiencia considerable de cubanos y angoleños, principalmente, explicó que el libro narra la historia de una reina guerrera en el perÃodo comprendido entre 1630 y 1641, es decir, la conquista del Reino de Matamba y la toma de Luanda por los holandeses. Esta novela es parte de una trilogÃa que comenzó en el año 2011 con la publicación de âOs Primeiros Passos da Rainha Njingaâ (Los primeros pasos de la Reina Njinga) y al año siguiente âO Regresso da Rainha Njingaâ (El regreso de la Reina Njinga). Por desgracia, en la presentación solo habÃa ejemplares de âOs Passos Decisivos da Rainha Njingaâ y en su idioma original. Sentà una oleada de tristeza porque asumà que no iba a ser capaz de leerlo. Sin embargo, noté que podÃa âentenderâ bastante del portugués que se hablaba a mi alrededor; asà que, en mi opinión de experta (nótese el sarcasmo), llegué a la conclusión de que serÃa fácil leer la novela y, con esa lÃnea de pensamiento, pedà una copia y me fui feliz a casa. ¿Existe alguna traducción oficial al español? Hasta donde mi conocimiento llega, no, lo cual, en mi caso, fue una bendición porque me obligó a seguir mi plan original y comenzar a estudiar otro idioma, pero también fue una maldición porque tuve entonces que demorarme bastante en poder leer la novela.

¡Qué equivocada estaba!; el portugués sonará parecido al español por momentos, pero cuando definitivamente no se parece mucho es cuando observas su forma escrita. Acentos circunflejos y graves, virgulillas sobre vocales, una letra X sonando como una CH… grave error asumir que aprender sobre Njinga Mbandi a través de la novela escrita en un idioma desconocido iba a ser fácil.

Asà que hice lo que fue más sensato: comencé a ojear las clases de portugués que ofrece la embajada en su sitio web[2], volvà a instalar por enésima vez la aplicación de Duolingo[3] y, mientras lentamente iba aprendiendo a identificar determinadas palabras, hice mi propia investigación.

Njinga Mbandi fue lÃder del pueblo mbundu y reina de Ndongo y Matamba, en el sudoeste de Ãfrica. Su tÃtulo real en kimbundu, la lengua local, era ‘Ngola’. Y este término fue precisamente el que utilizaron los portugueses para llamar a esta región tal y como la conocemos hoy: Angola[4].

La mayor parte de la información que se tiene normalmente sobre la vida de Njinga antes de ser reina proviene principalmente de los misioneros cristianos que la conocÃan.

Esto hace que lo que llegue sobre esta figura a la cultura popular sea una visión altamente eurocentrada, por eso hay quien la describe -sin tener en cuenta el contexto histórico/cultural- como una mujer cruel y capaz de: acabar con la vida de su hermano con tal de hacerse con el poder, asesinar a los hombres de su harén tras obtener de ellos el placer sexual que buscaba y practicar rituales canÃbales. Creo que parte de lo que hace esta lectura agradable es exactamente esa misma tendencia a glorificar la mirada colonizadora cuando se cuentan historias de los pueblos colonizados. En un mar de información incompleta y/o maliciosa, la narrativa de John Bella emerge como una alfombra mágica que te llevará de paseo por el espacio cultural angoleño. Resulta entonces algo refrescante notar cómo el clima, la naturaleza y los principios de la cultura nacional juegan un papel fundamental en nuestra experiencia como lector. Lo mejor que tiene âOs Passos Decisivos da Rainha Njingaâ es que te permite conocer a esta jefa desde una mirada despojada de prejuicios; ya no es para nosotros una mujer de carácter, sino un ser humano que decidió defender a su pueblo de las amenazas que se cernÃan sobre ellos, algo que hizo a través de alentar a su gente a resistir y de liderar con una estrategia sabia y calculada. Njinga es alguien que se enfrenta a los desafÃos y sale victoriosa, logrando hitos raramente alcanzados por los jefes africanos, como conseguir una alianza que pondrÃa enfrentados a dos paÃses europeos (con Holanda de su lado y en contra de Portugal). Vale destacar que, a pesar de ser la tercera y, hasta ahora última[5], entrega de una trilogÃa, Bella resuelve con elegancia y experticia darnos explicaciones sobre la historia desarrollada en las dos novelas predecesoras. De una forma relajada -sin mucha pompa- el autor logra transportarnos al siglo XVII; podemos sentir toda la intensidad de la guerra, aún cuando no hay una batalla sucediendo, se logra palpar la tensión que traen los conflictos. Es increÃble cómo nosotros, también, nos logramos sentir contagiados de adrenalina en las negociaciones y cómo nuestro cuerpo se estremece con cada paso de avance. Este libro te llena de emociones y te invita a cuestionar todo lo que crees saber sobre la historia no solo de Angola sino de todo un continente.

Njinga nos es revelada en todas sus aristas y, de esa forma, se convierte, realmente, en una figura que sirve para romper con el mito de la mujer africana como una espectadora sumisa de los sucesos que definieron el destino de su gente. John Bella es, sin lugar a dudas, una muestra de la importancia de reclamar narrativa alrededor de nuestro pasado y hacerla propia. En mi opinión, nadie más que un angoleño comprometido con su patria podrÃa haber transmitido tal grado de familiaridad y naturalidad a esta historia.

Reina Ginga, como la llaman comúnmente en la diáspora, aparece en múltiples formas en las manifestaciones culturales producidas por pueblos angoleños que cruzaron el Atlántico: en capoeira, en congados, en candomblé, en samba y otros, pero lo que Bella ha logrado, con estas novelas, es recopilar todo ese sentimiento de admiración, profundizar en el mismo y dar forma a un relato ya existente que sigue siendo una fuente de inspiración y motivación a luchar por la verdadera liberación, superar las expectativas de todos y mantenerse firme ante las dificultades. SerÃa agradable algún dÃa, luego de que mi portugués mejore, revisitar esta novela o acceder a las dos entregas previas; pero por ahora solo les puedo dejar con la recomendación de leer âOs Passos Decisivos da Rainha Njingaâ y unirse a esta lucha por la recuperación de nuestra identidad.

NOTAS

[1] Léase https://www.voaportugues.com/a/angola-fala-so-bilhete-de-identidade-de-john-bella

[2] Consúltese http://embangolacuba.org/clase1.html

[3] Aplicación para teléfonos móviles de la plataforma de aprendizaje de idiomas más grande del mundo.

[4] Consúltese https://etimologias.dechile.net/?Angola

[5] Consúltese https://youtu.be/SolbIC4hfDE?si=YO2RekCTL3Fl135I

Performance: arte y denuncia feminista

Tras la lectura y análisis de algunos textos escogidos en torno al fenómeno sociocultural desatado por el Colectivo Lastesis en noviembre de 2019 con el performance Un violador en tu camino, incitado tras las protestas iniciadas el 18 de octubre del mismo año en ValparaÃso, Chile, puede una, como simple espectadora diluida en el tiempo, intentar transmutarse, translucir el hecho y arropar algunas lecturas crÃticas al respecto, donde más que solidarizarnos se constatará lo potencia de sabernos un mismo cuerpo. No es ajeno el sentimiento que movió las demandas sociales en la hermana República Chilena, América toda es un pueblo esclavizado y saqueado, de costumbres, cultura e idiosincrasias reconstruidas a partir de revoluciones que hoy son incapaces de mantener en el tiempo el objetivo de dichas luchas. Y, como es de esperar, a esas luchas de antaño, a las de siempre, se le suman (también las de siempre, ahora con más brÃos) las impostergables, las inminentes, porque, como dijera Figueroa en su artÃculo Comunicación Feminista y Arte Performático: El proyecto polÃtico del Colectivo Lastesis:

El discurso moral, conservador y patriarcal, sustentado en el mandato de masculinidad, que ha intentado instalarse en el siglo XXI en América Latina seguirá desestabilizándose, fisurándose inexorablemente hasta ser superado y suplantado por la liberación de nuestros cuerpos y de la tierra que les da el sustento (273).

No fueron únicamente demandas feministas las que envolvieron al paÃs e hicieron eco al mundo durante más de un mes de manifestaciones en Chile, se le llamó âel despertar de un puebloâ ante desigualdades sociales que tras tantos años de dictadura esperaban rebasar. Sin embargo,

(â¦) los gobiernos de posdictadura consolidaron un modelo económico legado de la última dictadura cÃvico-militar de Pinochet que estableció una clase polÃtico-empresarial que sistemáticamente ha saqueado al territorio y a sus habitantes por medio de privatizaciones de los servicios básicos, imponiendo la flexibilidad laboral, precarizando los trabajos, manteniendo sueldos y pensiones miserables que en promedio no llegan a los 200 dólares mensuales, financiando con el erario público el 60% de un sistema de salud privado que solo atiende al 15 % de la población, mientras que la mayorÃa muere en las salas de urgencia de hospitales o engrosan largas listas de espera que durante años pacientemente deben aguardar para tratarse u operarse. Una justicia ciega ante la colusión de grandes empresas que -por largo tiempo- mantienen los precios de los medicamentos y alimentos a precios exorbitantes y, cuando son denunciados, después de negociar a costa del pueblo, son âcastigadosâ obligándolos a ir a clases de moral: sin pagar un peso, sin un dÃa de cárcel. Ese mismo modelo nos ha dejado con una educación pública que recibe ataques permanentes porque es la única que denuncia la falta de insumos y financiamiento para estudiantes que dependen de ella para educarse o alimentarse. Con territorios con sequÃas por la privatización de sus napas de agua pues las grandes empresas desvÃan cursos enteros de rÃos y lagos dejando a la población sin este recurso indispensable para la vida. Estas son las reales condiciones en las que vive la población. âNo fueron 30 pesos, fueron 30 añosâ: los y las estudiantes dieron la muestra de rebeldÃa, una vez más, demostrando que la evasión del metro era la forma de decir basta, a un modelo neoliberal que para el mundo era el milagro chileno, pero que por dentro se desangra, colapsa, que no es más que una estructura que debÃa ser permeada por la voz de la gente. (Stevani, 1)

Tras revisar todas las causas que trajeron como consecuencia las demandas del pueblo chileno, era de esperar que, siendo estas de incumbencia y preocupación para todos, las mujeres, que desde siempre han estado presentes en los escenarios de luchas y protestas, aunque minimizadas, también alzaran sus voces. Más, las represiones sà nunca son las mismas para ellas que pare el resto de manifestantes. Nos toca pagar el doble: por denunciar y por mujeres con criterio, sin miedo. Según lo expuesto por MarÃa Vanesa Stevani Gisletti en su artÃculo El octubre chileno: voces y luchas feministas, las mujeres fueron plurales en sus discursos, denunciando:

la destrucción de bosques, la crisis del modelo extractivista, la violencia de género, las desigualdades laborales, la violencia obstétrica, abogaron por un aborto legal, libre y gratuito, exigieron una educación no sexista, lucharon por la valorización del trabajo doméstico formal e informal remunerado, por el resguardo a la crianza, protección de la infancia, por una ley de hogares monoparentales, por proyecto de crianza y maternidad para mujeres privadas de libertad, por la destrucción de un sistema capitalista y patriarcal que es una alianza criminal que nos desplaza e invisibiliza los saberes, creencias y prácticas feministas.

El texto transmite de forma gráfica y nÃtida las situaciones vividas durante las manifestaciones y las consecuencias que trajo consigo inicialmente: 26 muertos, más de 200 personas con daños oculares por lanzamientos de balines de las fuerzas represivas, 3 casos con pérdida total de la visión, 93 casos de violencia polÃtico sexual contra mujeres, niñas, niños y disidencias sexuales, 2670 denuncias por violación a los derechos humanos (Stevani, 2).

¡De Norte a Sur, de Este a Oeste, daremos pelea cueste lo que cueste! Y costó, cuesta. Detenciones arbitrarias a mujeres y disidencias a manos de las fuerzas represivas, violaciones polÃtico sexuales que durante las manifestaciones sufrieron muchas de las personas protestantes. SerÃa una necedad ignorar el hecho de que siempre será el sexo femenino el vulnerable ante el âmacho violadorâ, en este caso representado por el Estado. Asà fue fraguándose durante algunas semanas la participación del Colectivo LasTesis en la manifestación del pueblo chileno con su performance Un violador en tu camino. Este hecho marcó la mirada crÃtica feminista sobre los sucesos del octubre chileno y posteriormente fue un movimiento que estampó hito en varios paÃses, donde replicarlo no solo era un acto de sororidad con las luchas de las hermanas chilenas sino de resistencia ante sus propios sistemas polÃticos patriarcales opresores.

Partiendo de que las Corrientes Teóricas son sistemas conformados por un grupo de conceptos que se encuentran lógicamente conectados y relacionados y que buscan representar, de manera directa, lo que ocurre en el mundo, como un producto del propio intelecto, podemos entonces analizar en qué rama se ubicarÃa mejor el análisis en cuestión. En la sociologÃa, por ejemplo, las corrientes teóricas intentan explicar distintas situaciones y realidades que se dan en el contexto social. Teniendo en cuenta la naturaleza del fenómeno y viendo las variadas y transdisciplinarias lecturas crÃticas que ha tenido este hecho y su repercusión, las cuales podemos ubicar en el marco de las corrientes teóricas vigentes en el trabajo social como: liberal, socio-crÃtica y decolonial, todas con enfoque feminista, es posible ampliar el espectro de la crÃtica social ensanchando los vÃnculos con las luchas libertarias de nuestro tiempo (Gómez 121-140).

La investigadora Esperanza Gómez Hernández en su artÃculo Corrientes CrÃticas en el Trabajo Social Latinoamericano aborda la crÃtica social latinoamericana desde tres corrientes de pensamiento donde explica conceptualmente miradas que permiten entender de forma holÃstica los hechos del octubre chileno de 2019.

CrÃtica Liberal

Cuando se intenta precisar que existe una crÃtica liberal vigente, pareciera algo imposible porque nuestra primera referencia es el neoliberalismo. Pero algunos sostienen que efectivamente e liberalismo si bien tuvo un origen común, ha transitado por distintos caminos. Su antecedente principal está entre los siglos XVII y XVIII cuando se presentan transformaciones en el orden polÃtico, económico y cultural en Europa y sirven de inspiración a los procesos independentistas de América Latina, consolidando el pensamiento crÃtico liberal que pervive, con variados matices en la contemporaneidad (Gómez 123).

En el siglo XX, las dictaduras entre 1960 y 1980 generaron una crisis profunda en los ideales de cohesión nacional. Los fenómenos de globalización cambiaron los determinantes del orden mundial, pero no se renunció al modelo racionalista de civilización y desarrollo, eso sÃ, se abrió el paso a las ciudadanÃas y Estados multiculturales, siempre en la perspectiva de abrir la participación conservando la unidad nacional. Redemocratización y modernización continúan presentes en el pensamiento liberal del siglo XX y XXI y se mantiene la tensión entre un liberalismo democrático y otro de corte capitalista neoliberal. Sin embargo, los principios del liberalismo parecen engendrar una gran contradicción entre lo estipulado en los documentos constitucionales y sus posibilidades de realización. Su vigencia radica en que el liberalismo nunca tuvo ni ha tenido una verdadera oportunidad en la historia de América Latina por los golpes de Estado y la democracia clientelista, que sigue restringiendo el acceso a la igualdad de oportunidades. Situación que se empeora con los golpes de Estado parlamentarios en América Latina en la actualidad. Asà los idearios liberales continúan vigentes en la lucha social de todos los estamentos sociales (Gómez 127).Â

La corriente socio-crÃtica

Surge entre los siglos XIX y XX como doctrina marxista heredera de la filosofÃa alemana, la economÃa polÃtica inglesa y el socialismo francés que dan lugar al materialismo filosófico, la ley que precede el movimiento del capital y el tránsito de la sociedad capitalista a la socialista y al comunismo, finalmente. Una visión materialista de la historia permite explicarla en su relación con los modos de producción, las relaciones sociales entre clases (dominantes y dominadas) y la configuración evolutiva de un orden social en el que se define la estructura económica de la sociedad y la superestructura polÃtica y jurÃdica (Gómez 127).

La crÃtica decolonial

La opción crÃtica decolonial centra su atención en los procesos históricos de colonización occidental y la implantación de un proceso de civilización naturalizado a través de instituciones de orden religioso, polÃtico, epistémico, educativo, cultural y ontológico, creados en las colonias y prolongado aún después de las independencias. Las ex colonias no logran salirse del yugo colonizador y continúan con la auto-colonización, transitando de alianzas supuestamente protectoras de un paÃs u otro, de un paradigma u otro, incapacitadas para dialogar o controvertirles, siempre en la búsqueda de asemejarse y cumplir con los mandatos de civilización y modernidad que, instalados en la institucionalidad polÃtica, económica, educativa, social y cultural de los estado-nación y en la globalización, propician, mantienen y reproducen herencias coloniales. Con la colonialidad del poder se instauraron relaciones sociales que institucionalizaron a su vez formas de control sobre el trabajo, pero también sobre la naturaleza, el sexo y la reproducción humana, los seres y sus subjetividades, el conocimiento y la autoridad, para conservar dicho poder y reproducirlo permanentemente, como lo explicita Quijano (2014) en su obra Cuestiones y horizontes. Por su parte, Walsh (2005) es clara en afirmar que la decolonialidad es posible desde los seres negados e invisibilizados por este poder colonial y Escobar (1996) ha mostrado como el desarrollo es una representación, una invención que puede ser deconstruida y superada. No en vano como resultado de la colonialidad del poder se acepta el arrasamiento y la represión de otros sistemas de autoridad propia, de legislación y de gobierno (Gómez 130).

Entre los tres textos revisados para el análisis crÃtico del performance Un violador en tu camino: Chilean and Transnational Performances of Disobedience: LasTesis and the Phenomenon of Un violador en tu camino, de la autora Deborah Shaw; Comunicación Feminista y Arte Performático: El proyecto polÃtico del Colectivo Lastesis, de Noelia Figueroa Burdiles y El octubre chileno: voces y luchas feministas, de las autoras y activistas MarÃa Vanesa Stevani Gisletti y Claudia Montero, encontramos un discurso común que dialoga en torno a conceptos que imponen su análisis para poder ejercer una lectura crÃtica, teniendo en cuenta que también hay otras corrientes teóricas que lo circundan y se trata de los Estudios Subalternos asà como las ya mencionadas distintas TeorÃas Feministas, las cuales matizan los puntos de vista de las explicadas anteriormente. Para ello podrÃamos en primer lugar hablar de conceptos como: Violencia y Violencia de Género, los distintos tipos de violencia de género que existen, Feminismo, Corrientes Teóricas Feministas, Performace y serÃa bueno también abordar acerca de la relación existente entre arte y cuerpo femenino. De este modo podrÃamos responder a interrogantes sobre los rasgos del objeto de estudio que permiten el desarrollo de la lectura recibida y abordar acerca las principales estrategias de lectura realizadas por las autoras de los textos aludidos, los cuales tienen una marcada mirada ginocrÃtica.

Violencia

Del latÃn violentÄa, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, Ãmpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. Uno de los problemas principales del estudio de la violencia es la falta de una definición precisa que dé cuenta de la multiplicidad de formas en las que ésta se presenta o, cuando menos, señale sus caracterÃsticas más importantes y comunes. Además, otra dificultad en su estudio es precisamente esa multiplicidad, por lo que muchas veces se prefiere hablar de las violencias y no de la violencia en singular; de esta manera, se presentan definiciones particulares para cada forma de violencia a estudiar. Desde luego, también el hecho de que a estas violencias se les estudie desde diversos campos de conocimiento dificulta no sólo su estudio en general, sino la aceptación de una definición clara y unÃvoca. Por otra parte, este abordaje múltiple de violencias particulares y desde diferentes campos disciplinarios ha contribuido, a la vez, tanto a mirarla en su complejidad, como a destacar caracterÃsticas más precisas de las causas, las formas en que se presentan y las dinámicas o funciones que asumen las diferentes formas de violencia (MartÃnez 7).

Teniendo en cuenta esto podemos resumir que existen dos megragrupos que recogen los dos tipos macros de violencia donde quedan incluidos de alguna forma los demás, hablamos de las definiciones en cuanto a violencia fÃsica: entiéndase por esto como la agresión fÃsica al prójimo o a uno mismo ya sea con objetos o con las manos u otras partes del propio cuerpo. Dentro de ésta podemos incluir las violencias sexuales las cuales gozan de su propia definición también y cuyos daños no solo devienen en lo tangible sino en lo psicológico, vicario, ginecobstétrico y hasta gubernamental; acá ya estamos citando otros tipos de violencias. Por otra parte, está la violencia psicológica o psÃquica que es aquella que además de lo emparentado con la violencia fÃsica también atañe a los maltratos verbales, las amenazas, establecimientos y abusos de poder de unos contra otros, sumisión, atentados contra la integridad moral, la autoestima, la confianza y el amor propio etc.

Existen muchas teorÃas acerca de la violencia y entre ellas destaca la conocida como triángulo de la violencia, que fue desarrollada por el sociólogo noruego Johan Galtung, uno de los expertos más importantes en materia de conflictos sociales y de la paz. La primera, la llamada cultural, es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, entre otras áreas. La segunda, mencionada como estructural, por su parte es la que se considera más peligrosa de todas ellas pues es la que se origina, a través de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen, de ahà también las derivadas sistémicas. Y finalmente está la violencia directa que es la que se realiza de manera fÃsica o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales o ataques a inmuebles son algunas de las manifestaciones más habituales de este tipo, por lo que vemos acá que la violencia no se ejerce solo sobre sujetos sino también sobre objetos, lo cual casi siempre termina repercutiendo en violencia indirecta hacia otras personas.

Varias de los puntos abordados en la definición de este concepto son los demandados por el Colectivo LasTesis en su performance Un violador en tu camino, que aparece en noviembre

de 2019, cuando se incrementaban las violaciones de los derechos humanos, principalmente por parte de agentes del estado, y podemos referirlo sin siquiera definir el concepto de Violencia de Género, el cual queda embebido en lo planteado con la peculiaridad de estar orientado (a groso modo) a definir la violencia (en cualquiera de sus variantes) hacia la mujer. Dicho performance fue inspirado en la lectura de la antropóloga feminista Rita Segato, especialmente del mandato de violación donde señala que la violencia patriarcal es misógina y homofóbica, estableciendo su relación directa con el capitalismo, y especialmente con aquellos que detentan el poder hegemónico, ya no como un problema de desigualdad, sino como un problema de âdueñidadâ o âseñorÃoâ (Figueroa 270). Alega además que desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de poder, y que los crÃmenes sexuales deben considerarse como crÃmenes del poder, de la dominación y de la punición (Segato 17). Como es evidente la incursión de este Colectivo en las manifestaciones dotó de un enfoque otro a las demandas y cabe entonces abordar el carácter feminista del octubre chileno. Entendiendo como Feminismo en su concepción más básica al movimiento social que busca la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres.

En la Revisión Bibliográfica encontré lo que Begoña González llama âuna guÃa para principiantesâ, publicada en El Periódico (España) donde justo cita al performance Un violador en tu camino como intro a las explicaciones de conceptos e historia del feminismo.

Tras el #MeToo, âUn violador en tu caminoâ, las movilizaciones cada vez más multitudinarias del 8-M o los casos de violaciones grupales como el de âla Manadaâ, el feminismo se ha ido ganando poco a poco un espacio en nuestra realidad cotidiana y en los medios de comunicación. A pesar de ello, es un concepto con un largo recorrido histórico del que todavÃa muchas personas desconocen su significado y al que otorgan connotaciones negativas. ¿Sabemos realmente lo que quiere decir?

A lo largo de los últimos años, la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos, en algunos de ellos rodeada de una connotación negativa, hasta hacerse un hueco en cualquier debate polÃtico o de bar. El feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacÃa de las mujeres. No es una moda, aunque efectivamente, está de moda, es mucho más que eso. La Real Academia Española (RAE) define el feminismo como âel principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, asà como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismoâ. Sin embargo, todavÃa hay cierta reticencia a declararse abiertamente feminista o a apoyar esta ideologÃa por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. No es un antónimo de ‘machismo’ (â¦)

Atendiendo a lo planteado por Justa Montero en su artÃculo Feminismo: un movimiento crÃtico, podemos abordar que el feminismo es también un pensamiento crÃtico. Sus objetivos de transformación obligan a actuar en el terreno de las ideas a fin de subvertir arraigados códigos culturales, normas, valores, asà como el sistema simbólico de interpretación y representación que hace aparecer normales comportamientos y actitudes sexistas, que privilegian lo masculino y las relaciones de poder patriarcal. En este contexto el feminismo desarticula los discursos y prácticas que tratan de legitimar la dominación sexual desde la ciencia, la religión, la filosofÃa o la polÃtica. Â

Desde todas las teorÃas feministas, independientemente de su posterior concreción, se formula una fuerte crÃtica a la acepción androcéntica de categorÃas supuestamente universales y aparentemente neutras que han sido el soporte del pensamiento de la modernidad: desde el sujeto y la historia, pasando por la libertad, ciudadanÃa, democracia y justicia al contemplar el mundo, los acontecimientos y los sujetos sociales desde la centralidad del varón, propiciando por tanto la identificación de las personas con los hombres y de éstos con los sujetos universales portadores de derechos (Amorós, 276).

Portadores de derechos sobre el cuerpo femenino también, hecho que, desde las artes, como herramienta universal para denunciar, deconstruir y desaprender (sin h y con h) se ha venido fortaleciendo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Sin embargo, las relaciones instauradas entre el cuerpo femenino y las artes cuentan con referencias remotas, donde en contadas ocasiones se trató de convenios âganar-ganarâ entre el cuerpo expuesto y el artista, hombre, por supuesto, que, o bien las exponÃa como piezas decorativas, modelos de obras pictóricas o esculturas entre otras explotaciones. Ciertamente hubo culturas y momentos históricos donde el sexo femenino gozó de su libre manejo tanto en las mencionadas artes como en el comercio, pero, el peso en relación a la esclavitud, sodomización, violación y sometimiento aún persistentes en algunos escenarios no es comparable, por desgracia.

El consumismo que trajo consigo la industrialización, el desarrollo de las empresas textiles, comunicacionales y empresariales de todo tipo, y con ello el establecimiento de los cánones de belleza más perdurables en el tiempo, sobreexplotó y sobreexplota comercialmente el cuerpo femenino instaurando consigo los preceptos de cómo debe lucir, vestir y comportarse una mujer de acuerdo a las normas sociales establecidas bajo el poder hegemónico del machismo y la misoginia. La gesta de las primeras corrientes feministas en los años sesenta, la germinación de diversos movimientos abogando por la reivindicación de la mujer en todos los ámbitos, las luchas por la igualdad social entre géneros, por los derechos humanos sin distinción sexista, el respeto hacia las disidencias, la identidad de género y la preferencia sexual fueron creando las bases de la lucha que hoy se ha extendido hacia todos los sectores de la población, generando a su vez despertares en el orden representativo a través del arte. A consecuencia directa de este fenómeno, el performance, que es una disciplina artÃstica creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo, documentados, espontáneos o escritos, presentado a un público dentro de un contexto expositivo, tradicionalmente interdisciplinario, comenzó a marcar las pautas, una vez más a través del cuerpo femenino lo que en esta ocasión a modo de denuncia. Instauró un mecanismo de acción que revolucionó las artes escénicas y las luchas feministas.

Diversas han sido las artistas, activistas sociales, literatas e intelectuales que a lo largo de la historia han marcado hito en este ver. Algunas latinoamericanas fueron mentadas por Noelia Figueroa Burdiles en su artÃculo Comunicación Feminista y Arte Performático: El proyecto

polÃtico del Colectivo LasTesis, tales como a cubana Ana Mendieta, Diamela Eltit y Lotty

Rosenfeld y posteriormente el también proyecto chileno las yeguas del Apocalipsis. En los

albores del siglo XXI se multiplican las acciones performáticas que despliegan la crÃtica a la triada capitalismo/estado/patriarcado (Figueroa 267).

(â¦) la ocupación del espacio público como forma de âsignificar el intercambio simbólico en la calleâ (Valladares 2014) profundiza su sentido polÃtico, a través de la expresión artÃstico-performática. Discursos y cuerpos irrumpen artÃsticamente el espacio público a través de la provocación, la denuncia, la belleza o la transgresión; práctica comunicativa donde el cuerpo, la acción directa cara a cara, el montaje colectivo y transdisciplinario enuncian una renovada noción de comunicación. Espacio público en donde converge el performance artÃstico como mediación de la crÃtica social con quienes transitan o habitan esos espacios (Figueroa 269).

En el acápite La escritura femenina y el cuerpo femenino, del artÃculo La CrÃtica feminista en el desierto, Elaine Showalter, 1981, plantea que algunas crÃticas feministas radicales, principalmente en Francia, pero también en Estados Unidos, insisten (â¦) que debemos repensar y redefinir seriamente la diferenciación biológica y su relación con la escritura/arte femenina. Argumentan que «la escritura femenina proviene del cuerpo, que nuestra diferenciación sexual es también nuestra fuente». En Of Woman Born, Adrienne Rich explica su convicción de que:

[…] la biologÃa femenina […] posee implicaciones más radicales que las que hemos

llegado a apreciar. El pensamiento patriarcal limita la biologÃa femenina a sus propias

y restringidas especificaciones. La visión feminista se ha apartado de la biologÃa femenina por estas razones; llegará, creo, a percibir nuestra cualidad fÃsica como un recurso en vez de un destino. Para vivir una vida plenamente humana, necesitamos no sólo controlar nuestros cuerpos […] debemos tocar la unidad y la resonancia de nuestra cualidad fÃsica, el territorio corporal de nuestra inteligencia.

Las diversas miradas crÃticas analizadas en este estudio confirman que leer es injertar/se, pudiendo concluir finalmente que el feminismo aporta al conjunto de la sociedad un prisma singular desde el que analizar y ver el mundo, porque las mujeres constituidas en sujetos activos cuestionan e interrogan a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen, sobre la organización social y lo que les rodea. Realizan de este modo un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad, de elaboración de nuevos códigos y significados para interpretarla, para lo que construyen términos con los que nombrar los nuevos fenómenos que el feminismo destapa: acoso sexual, maltrato doméstico y gubernamental porque âlo personal es polÃticoâ, violencia conyugal, doble jornada entre tantas otras demandas (Montero 172).

âObras citadasâ

Amorós, Celia. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Madrid: Cátedra, pp. 463

Figueroa, Noelia. âComunicación Feminista y Arte Performático: El proyecto polÃtico del Colectivo Lastesisâ. Revista NomadÃas, no. 29, 2020, pp. 257-279

Gómez, Esperanza. âCorrientes crÃticas en el trabajo social latinoamericanoâ. Revista Eleuthera, no. 16, 2017, pp. 121-140. DOI: 10.17151/eleu.2017.16.8.

González, Begoña. â¿Qué es el feminismo? Una guÃa completa para principiantesâ. El periódico, 2023. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240308/feminismo-que-es-guia-completa-7876808

MartÃnez, AgustÃn. âLa violencia. Conceptualización y elementos para su estudioâ. PolÃtica y Cultura, no. 46, 2016, pp. 7-31

Montero, Justa. âFeminismo: un movimiento crÃticoâ. Intervención Psicosocial, vol. 15, no. 2, 2006, pp. 167-180

Segato, Rita. âIntroducciónâ. La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficante de sueños, 2016.

Shaw, Deborah. âChilean and Transnational Performances of Disobedience: LasTesis and the Phenomenon of Un violador en tu caminoâ. Bulletin of Latin American Research, 2021, pp. 1-18

Stevani, MarÃa V. y Montero, Claudia. âEl octubre chileno: voces y luchas feministasâ. Descentrada, no. 4, 2020 https://doi.org/10.24215/25457284e111

El cuento como herramienta para viabilizar denuncias sociales

En medio de tantas tesis y dilemas respecto a las técnicas narrativas del cuento en comparación a la novela y sus potencialidades para tratar cabalmente ciertos asuntos polémicos como reflejo de la realidad, amén de sus ficciones, resulta interesante la hipótesis que plantea Ana Rita Sousa en su artÃculo âLa economÃa del cuento: el caso de MarÃa Fernanda Ampueroâ. El mismo fue publicado en el no. 9 de la revista académica francesa CECIL (Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines) en el pasado año 2023. Basada primariamente en los numerosos y diversos argumentos propuestos por estudios del género en el siglo pasado, como los de Cortázar, Ricardo Piglia, Lauro Zavala, Ignacio Padilla y Andrés Neuman, sugiere que en este nuevo siglo un grupo cada vez más amplio de lectores y autores han venido y vienen solidificando la tradición cuentÃstica latinoamericana. Expone, además, como conjetura medular de su artÃculo, que âel cuento como género literario está, en el siglo XXI, reuniendo consensos y acercando escritores de regreso a ese proyecto cultural que denominamos Latinoaméricaâ (226). Fortuito que trate la obra de MarÃa Fernanda Ampuero, narradora ecuatoriana catalogada dentro del llamado Nuevo Boom Latinoamericano protagonizado por mujeres, fenómeno mediático que dicho sea de paso pondera al cuento como género bandera en esta retórica literaria. El estudio de caso perfila su mirada crÃtica en torno al modelo de mediación narrativa con la realidad del continente que caracteriza a dos de los libros de Ampuero: Pelea de gallos (2018) y Sacrificios Humanos (2021). Ambos publicados por Páginas de Espuma, editorial española que se ha dado mayormente a la tarea de brindar espacio a este género (de manera semejante a lo que ocurrió con la novela en el XIX) y a ponderar temáticas en torno a la evidente y antaña (aunque ninguneada) apropiación de un discurso colectivo con enfoques feministas, asà como a su relación muy particular con ciertos contextos marginalizados que, en este siglo, se han tornado tópicos literarios: el cuerpo como territorio, el colonialismo interno y la violencia social creciente.

El artÃculo analiza de forma concreta y objetiva varios acápites que hoy resultan de interés para los estudios acerca de la cuentÃstica latinoamericana. Partiendo de la archidiscutida subalternidad del cuento como género ante la novela, la autora expone en la introducción argumentos para validar dicha sentencia:

(â¦) mientras la novela es indisociable del objeto libro, el cuento, más antiguo, proviene de una cultura oral que desde el eurocentrismo gráfico se consideró ây aún se consideraâ menor. Si la primera va conectada con una cultura regida por el binomio escritura/lectura, y todo lo que implica âalfabetización, cierto nivel de desarrollo económico y social, cierta cercanÃa a las instancias productoras y divulgadoras del libro y, por lo tanto, mayor control institucional y culturalâ, el segundo, debido a su origen socio-cultural fue largo tiempo comprendido como el pariente pobre de la narratologÃa que se fue, lentamente, instalando en la casa familiar de la cultura escrita (228).