crítica

Delfín Prats: esplendor y humanidad

Delfín Prats es un poeta cubano. Aunque él se niegue a que así lo llamen, la literatura de esta isla no pudiera escribirse si faltara su nombre. Quien se arriesgue a prescindir de él, estará mancillando páginas luminosas que la poesía no olvidará tan fácilmente. Nació en Holguín, en 1945.

Su verso nace espont√°neo como √©l mismo reconoce: ‚ÄúCuando han venido los poemas, los he escrito‚ÄĚ. Su oficio no es el de un aprendiz, el ‚Äúoficio de poeta se construye frente a los tremendos obst√°culos de la composici√≥n; es como una partida de ajedrez que se juega frente al lenguaje, donde uno se ve obligado a sacrificar no pocas piezas, que pueden ser versos, estrofas, poemas, que no llegan a abrirse paso hacia las casillas del triunfo‚ÄĚ, asegura quien ha tenido que silenciar al silencio, apu√Īalar la estocada poderosa venida por la espalda.

La suya no es obra que se adhiera a una corriente espec√≠fica, sino que pertenece, como √©l mismo reconoce: ‚Äúa un concierto espl√©ndido de voces‚ÄĚ. Lo vivencial y n√≠tidamente lacerante le muestra descarnado en cada verso, pues le ‚Äúser√≠a totalmente imposible escribir un poema sin tener el calor de la solidaridad humana, sin el apoyo que siempre me han brindado mis amigos en Holgu√≠n y en otros lugares de la isla, sin la certidumbre de mi ciudad vista desde la Loma de la Cruz‚Ķ Adem√°s, no imagino la escritura de un poema sin haber experimentado en carne propia la grandeza del paisaje, sin el mar, sin las monta√Īas, sin los r√≠os, sin haber visto a Cuba desde un avi√≥n, sin una puesta de sol en el Oriente de la Isla‚ÄĚ.

En 1968, trece poemas nacidos al fragor de las noches habaneras le merecen el Premio David y la publicaci√≥n de Lenguaje de Mudos, que devino detonante de un amargo silencio a medias roto por su pr√≥ximo libro Para festejar el ascenso de √ćcaro, con el que gan√≥ el Premio de la Cr√≠tica, otorgado por las editoriales y el Ministerio de Cultura a las diez obras m√°s representativas de 1988.

Para quien tiene ‚Äúuna fe inquebrantable en la literatura como camino de perfecci√≥n‚ÄĚ, no sorprende que permanezcan ‚Äďen ocasiones por a√Īos‚Äď aparentemente dormidos los versos que luego llegar√°n a feliz nacimiento. Con sencillez y humildad pasmosa Delf√≠n Prats confiesa: ‚ÄúNunca hice un aprendizaje de la forma a trav√©s de manuales de ret√≥rica, fue algo que adquir√≠ intuitivamente, la belleza del lenguaje y la limpieza de la expresi√≥n son cosas que me interesan mucho‚ÄĚ.

La poes√≠a de Delf√≠n Prats sostiene el aliento testimonial y el tono conversacional de los escritores de su tiempo; aunque no pueda clasific√°rsele dentro del conversacionalismo m√°s puro, sino que bebe ‚Äďpor momentos‚Äď en las aguas de esa corriente literaria, para luego hacer una poes√≠a de la existencia, una poes√≠a que planteara la realidad del hombre viviendo √≠ntimamente su vida en el seno de la sociedad a partir de la perspectiva del yo, como √©l mismo asegura.

Para quien ha publicado poemarios como Lenguaje de Mudos (Ediciones Uni√≥n, 1968), Para festejar el ascenso de √ćcaro (Editorial Letras Cubanas, 1987), Abrirse las constelaciones (Ediciones Uni√≥n, 1994), L√≠rica amatoria (Ediciones Holgu√≠n, 1994) y El esplendor y el caos (Ediciones Holgu√≠n, 2002), es muy duro pernoctar en el silencio de la p√°gina en blanco. Con la sonrisa torcida reconoce que ‚Äúa veces quisiera estar escribiendo porque ser√≠a una v√°lvula de escape; pero tengo mucho miedo. Como considero logrados algunos de mis poemas, de pronto empezar a escribir, y que eso que escriba no sirva. No quisiera escribir dentro de una ret√≥rica, tampoco volver a repetir mis mismos logros. Mas vamos a confiar que en el futuro s√≠ se produzca algo‚ÄĚ.

Y se produjo el milagro de la poes√≠a en 2008, con la publicaci√≥n ‚Äďbajo el sello Ediciones La Luz, de la AHS en Holgu√≠n‚Äď del volumen de narrativa testimonial Strip-tease y eclipse de las almas. Adem√°s me complace que haya salido igualmente por La Luz, en su colecci√≥n Quemapalabras, el audiolibro El brillo de la superficie, donde Delf√≠n lee y comenta algunos de sus poemas. La grabaci√≥n y producci√≥n estuvieron a cargo del poeta y realizador audiovisual Pablo Guerra Mart√≠. Y recientemente la misma casa editora public√≥ El brillo de la superficie. Poes√≠a completa (Ediciones La Luz, 2017).¬†¬†¬†¬†

El audiolibro re√ļne 21 poemas, en su mayor√≠a escritos en las d√©cadas del 70 y el 80. De su propia voz se le escucha leer los iluminadores y contundentes versos que dieron unidad a las im√°genes po√©ticas que conforman: ‚ÄúHumanidad‚ÄĚ, uno de sus m√°s exitosos, como √©l mismo califica; ‚ÄúNo vuelvas a los lugares donde fuiste feliz‚ÄĚ, ‚ÄúAguas‚ÄĚ, ‚ÄúPara festejar el ascenso de √ćcaro‚ÄĚ, ‚ÄúAbrirse las constelaciones‚ÄĚ, entre otros no publicados hasta ese momento como ‚ÄúLento y difuso‚ÄĚ.

Certero y preciso, como son tambi√©n sus versos, aparecen sentencias como la que reza: ‚Äú‚Ķ del poeta, que no soy yo, que al menos no lo soy siempre, nadie es poeta las 24 horas del d√≠a‚ÄĚ.

Su verso nace espont√°neo. Su escritura tiene que ver fundamentalmente con los lugares, con los paisajes, con lo que se experimenta ante los desaf√≠os de la naturaleza, de los espacios abiertos, como √©l mismo explica: ‚ÄúEl Rock del flautista es un rock cuya escritura pretende ‚Äďsin lograrlo como siempre; la poes√≠a no puede lograr lo que pretende‚Äď llevar a la escritura ciertas visiones de Gibara, del mar de Gibara, de la bah√≠a de Gibara, de estancias en Gibara. En este tipo de rock yo logro una gran victoria sobre lo anecd√≥tico. Yo siempre he considerado, a veces de una manera bastante ingenua e inocente, que la poes√≠a aut√©ntica tiene dos grande enemigos: uno es lo doctrinario, tanto la poes√≠a como las canciones est√°n amenazadas por lo doctrinario, y si eso doctrinario entra te arruina totalmente la canci√≥n o el poema; y lo segundo es lo anecd√≥tico, o sea la construcci√≥n de los versos, del poema ‚Äďen definitiva‚Äď tiene que salvar la amenaza que tiene la an√©cdota, porque efectivamente, se escribe a partir de algo que se ha vivido, se escribe a partir de un recuerdo, pero la poes√≠a no sirve para contar una an√©cdota‚ÄĚ.

La de Delf√≠n Prats es una poes√≠a de la existencia, una poes√≠a que plantea la realidad del hombre viviendo √≠ntimamente su vida en el seno de la sociedad a partir de la perspectiva del yo. √Čl mismo asegura, ‚Äúcomo tampoco veo que la poes√≠a m√≠a pueda ser calificada como una poes√≠a de la trascendencia, en el sentido ese que se le atribuye a la poes√≠a de Lezama y del grupo ese como trascendentalista. Yo creo que mi poes√≠a ha logrado destacar el brillo de la superficie, desde ese punto de vista es una escritura superficial en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando yo acudo a algunos signos como son √°ngeles, demonios, dios, yo no lo hago en un sentido en absoluto para circunscribirme dentro de un contexto m√≠stico, sino √ļnica y exclusivamente se est√°n utilizando estos signos, estos s√≠mbolos como un referente‚ÄĚ.

Delf√≠n autodefine su obra no como er√≥tica, sino una especie de l√≠rica amatoria; los suyos son poemas relacionados con el amor y se explica mejor al argumentar: ‚ÄúSoy alguien que he tratado por todos los medios de evadir en mi escritura las referencias sociol√≥gicas y cotidianas inmediatas, porque creo que lo que hacen es lastrar la poes√≠a y, por otra parte, mi reticencia a enfrentar los temas hist√≥ricos directamente, o sea, en las ocasiones en que lo he hecho, pues siempre he tratado de dar un rodeo a trav√©s de la l√≠rica, de la est√©tica. En poes√≠a la alusi√≥n directa de ciertas realidades las empobrece, mientras que insertarlas en un contexto distinto, sacarlas de ese discurso habitual y situarlas en el espacio del mito, es donde de verdad estas cosas funcionan, creo que las ennoblece‚ÄĚ.

Por dem√°s logros aparecen poemas in√©ditos y comentarios referidos a los versos que a√ļn no le satisfacen del todo: ‚ÄúEste poema (‚ÄúLento y difuso‚ÄĚ), con tres o cuatro textos m√°s, es todo lo que tengo que no se ha publicado. Algunos van a parar a algunas revistas, estos son los poemas que a m√≠ no me satisfacen, quiz√°s con el tiempo llegue un d√≠a en que haga una cosa que es el hallazgo po√©tico verdadero, que no siempre se logra, cuando t√ļ avizoras algo en un poema pero se trasluce en im√°genes, pero el poema no cierra como un poema como ‚ÄúHumanidad‚ÄĚ, un poema como ‚ÄúAbrirse las constelaciones‚ÄĚ, un poema como ‚Äú√Āmala pero √°mala‚ÄĚ; que son poemas que con muy pocas palabras, con muy pocos versos redondean una idea, cierran algo, y a ese texto ya no se le puede agregar, es mejor tampoco tratar de quitarle nada‚ÄĚ.

En las palabras de presentaci√≥n del disco, el poeta Pablo Guerra, quien tuvo a su cuidado la grabaci√≥n y edici√≥n de audio, reconoce que ‚Äúsalvar para la memoria esos sonidos amados tiene un valor incalculable, pues de los seres amados, con el paso de los a√Īos, el primer recuerdo que perdemos es el sonido de su voz. Los gestos, los rostros, las palabras permanecen, pero el recuerdo no tiene voz propia‚ÄĚ. Hoy, adem√°s de reconoc√©rsele como Maestro de Juventudes a quien ya es maestro del verbo, se le concedi√≥ el merecido Premio Nacional de Literatura 2022.

Muerte y salvación del sertão: la rebelión de Bacurau

Retornar al origen es siempre un acto violento, pero ¬Ņy si es la √ļnica manera de salvarse de una violencia que quiere borrar toda posibilidad de existir? ¬ŅY si es el √ļnico modo de efectivamente, ser? Justo al inicio de Bacurau se nos presenta un plano perturbador: al fondo, un cami√≥n cisterna que ya nos hab√≠an mostrado transporta agua hacia alg√ļn lugar agreste y trae a Teresa (Barbara¬† Colen) de pasajera; en primer plano, un accidente ha desparramado una gran cantidad de ata√ļdes por toda la carretera, como un mal presagio de muerte que nos acompa√Īara todo el filme. Un poco despu√©s se lee en una se√Īal de tr√°fico: ‚ÄúBacurau‚ÄĚ. ¬ŅQu√© es este lugar seco del nordeste brasile√Īo, del sert√£o pernambucano, al que regresa? ¬ŅQu√© significa volver? Teresa vuelve para el entierro de Carmelita, su abuela y figura ilustre del pueblo, y tambi√©n vuelve a la rutina y h√°bitos idiosincr√°ticos de Bacurau y sus abigarrados habitantes, amenazados de pronto por una violencia desconocida y extra√Īa que busca borrar al pueblo y sus habitantes del mapa.

Es dif√≠cil de definir un g√©nero para Bacurau. Es obvio se√Īalar la inspiraci√≥n tanto en su estilo como en su producci√≥n, del western norteamericano de los sesenta y el western spaguetti de los setenta, al punto que desde al cartel hasta la selecci√≥n de la locaci√≥n, escenograf√≠a y m√ļsica, pasando por los lentes, planos y juegos de c√°mara a utilizar fueron definidos alrededor de esa est√©tica. Pero Kleber Mendon√ßa Filho y Juliano Dornelles no temen a√Īadir elementos g√©nericos de ciencia ficci√≥n, acci√≥n-aventura, horror e inevitables homenajes al Cinema Novo, a la mezcla de este western extra√Īo, futurista y dist√≥pico, acompa√Īada por una m√ļsicalizaci√≥n de Mateus Alves que podr√≠a acompa√Īarse de similares adjetivos. La combinaci√≥n, con un ritmo alucinante, termina con un gran ba√Īo de sangre. Un final gore que recuerda a Par√°sitos (Parasite, 2019) del director coreano Bong Joon Ho. De hecho el propio Mendon√ßa afirmar√≠a en una entrevista: ‚ÄúCuando v√≠ Parasitos, me d√≠ cuenta que Bong y yo est√°bamos hablando el mismo idioma. De hecho, siento que Bacurau y Par√°sitos son primos.‚ÄĚ

El parecido familiar es evidente por el uso del filme como alegor√≠a de sus situaciones nacionales y globales, por la representaci√≥n de la desigualdad social extrema, por la violencia omnipresente en las vidas de los perosnajes y en la resoluci√≥n del conflicto. Pero lo que distingue a Bacurau, aparte de su perspectiva y linaje brasile√Īo y nordestino, ambos directores son pernambucanos desp√ļes de todo, es su exploraci√≥n del sentido de comunidad y las maneras en las que esta se despliega en un momento de peligro.

El parecido familiar es evidente por el uso del filme como alegor√≠a de sus situaciones nacionales y globales, por la representaci√≥n de la desigualdad social extrema, por la violencia omnipresente en las vidas de los perosnajes y en la resoluci√≥n del conflicto. Pero lo que distingue a Bacurau, aparte de su perspectiva y linaje brasile√Īo y nordestino, ambos directores son pernambucanos desp√ļes de todo, es su exploraci√≥n del sentido de comunidad y las maneras en las que esta se despliega en un momento de peligro.

Desde el entierro de Carmelita, la matriarca del pueblo y abuela de Teresa, comenzamos a notar, por la manera en que la gente repleta la casa, marcha compacta alrededor del ata√ļd o la despide al un√≠sono con pa√Īuelos blancos, una conexi√≥n especial entre los habitantes del pueblo: Bacurau no es solo el nombre del lugar en que el filme sucede, sino sobre todo el nombre de la comunidad que en √©l habita y circula en sus espacios: la plaza de la iglesia, la escuela, el consultorio, la tienda, el enigm√°tico museo del pueblo.

Peter Debruge, al rese√Īar la pel√≠cula para Variety, no logra captar este rasgo, quej√°ndose de la ausencia de un personaje central, y de la transici√≥n de √©nfasis entre varios protag√≥nicos femeninos como Teresa o la Dra. Domingas, interpretada por una impresionante Sonia Braga, sin que finalmente emerja ninguna hero√≠na o h√©roe. Pero, en el registro casi naturalista de las costumbres, peque√Īos di√°logos y lugares del pueblo vemos las trazas de un sujeto colectivo latente, imperfecto, sucio, desarrapado y real que es, en fin, el aut√©ntico protagonista. La reacci√≥n colectiva ante la visita del corrupto alcalde Tony Jr. (Thardelly Lima), la posterior asamblea para informar de la donaci√≥n de medicamentos vencidos y libros viejos que hab√≠a tra√≠do el susodicho, las controversias entre el profesor de la escuela y la doctora del pueblo y hasta la cola para los servicios de la prostituta local son todos momentos de una colectividad muy particular. La caracterizaci√≥n de lo popular, lo marginal y lo provinciano en el filme se encuentran lejos de cualquier apolog√≠a e idealizaci√≥n.

Cuando los ‚Äúinvasores extra√Īos‚ÄĚ liderados por el g√©lido Michael (Udo Kier), en realidad gringos que van de safari humano por el pueblo, cortan la luz y asesinan a un ni√Īo (el futuro, la inocencia), sucede un salto. La comunidad comienza a expresarse de otra manera, no como un conjunto de individuos, costumbres y lugares, sino como una fuerza afirmativa, rebelde. La aparici√≥n de Lunga (Silvero Pereira), cangaceiro del s.XXI marca esa inflexi√≥n.

No es casualidad que solo en este momento, casi al final, el enigma del museo, al que el filme hab√≠a estado se√Īalando desde el inicio, se revele. Las marcas de las armas viejas que faltan, los recortes de peri√≥dico sobre una antigua rebeli√≥n aplastada en Bacurau y las fotograf√≠as de los habitantes del pueblo armados y con las cabezas cortadas de sus enemigos que cubren las paredes del viejo museo del pueblo narran una historia de violencia y rebeli√≥n popular y muestran el tiempo denso de la memoria que est√° en la base de la identidad de esa comunidad imaginaria (¬Ņque comunidad no lo es?).

En una de las escenas, donde se constata la desaparici√≥n del pueblo en los mapas digitales, el maestro de la escuela despliega ante los estudiantes, frente a la ausencia del mapa del otro, un mapa propio, una autorepresentaci√≥n. Y ser√° desde la escuela, otro centro de la comunidad, desde donde los habitantes del pueblo liquidar√°n a los invasores a tiros. Sin embargo, en Bacurau no bastan la cultura com√ļn, la memoria o la escuela para desatar la fuerza de una comunidad rebelde: ‚Äúhemos tomado una poderosa droga psicotr√≥pica y vas a morir‚ÄĚ le dice el profesor de la escuela al alcalde corrupto cuando se conoce de su complicidad con la masacre. Esa peque√Īa secuencia donde todos toman una p√≠ldora y entran en un estado alterado de la conciencia, se√Īala el pasaje al acto, en una interesecci√≥n inesperada entre drogas, liberaci√≥n, conciencia y rebeld√≠a. A pesar de todo, ‚ÄúEsto es solo el principio‚ÄĚ atina a decir Michael, mientras a su alrededor el pueblo de Bacurau le apunta con sus armas viejas, le entierra vivo y lo mira fijo con los rostros y las ropas ensangrentadas. En esa inversi√≥n del arriba y con el abajo, del invasor y el pueblo, de la vida y la muerte se condensa el filme.

Los habitantes de Bacurau se han redescubierto, vuelto a su origen y tomado las ‚Äúarmas‚ÄĚ, reales y simb√≥licas, que hab√≠a all√≠ para detener la matanza. Pero pesa sobre ellos, a pesar de esa revelaci√≥n sobre s√≠ mismos, no la perspectiva de ning√ļn futuro luminoso, sino de una lucha m√°s fuerte por su supervivencia, o lo que es lo mismo, contra su aniquilaci√≥n como comunidad. Luchar por su vida, rebelarse se convierte para ellos en su √ļnica posibilidad de ser.

Ficha técnica

|

Título original: Bacurau |

|

A√Īo: 2019 |

|

País: Brasil, Francia |

|

Dirección: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles |

|

Dirección de arte: Pedro Sotero |

|

Actuaciones: Barbara Colen, Thomas Aquino, Sonia Braga, Silvero Pereira y Udo Kier |

|

Fecha de estreno: 15 de mayo 2019 (Cannes) |

|

29 de agosto del 2019 (Brazil) 25  de septiembre del2019 (France) |

|

Duración: 132 minutos |

Ideas aleatorias que no muestran cómo salvar a un muerto

Cada lugar evoluciona dependiendo de muchos factores contextuales, pero esto, es un axioma.

Lo contempor√°neo designa una gran heterogeneidad de conceptos que siempre son caducos con respecto a lo actual. En el arte, la heterogeneidad de manifestaciones y tendencias est√°n relacionadas ‚Äďla mayor√≠a‚Äď con las creaciones art√≠sticas de la segunda mitad del siglo XX (performance, happening, body art, arte conceptual, video arte, instalaci√≥n, etc.). Y cabe la pregunta, ¬Ņde qu√© hablamos hoy en d√≠a cuando afirmamos que en Cuba hay arte contempor√°neo?

Para que la sociedad evolucione hacia alg√ļn patr√≥n que ya se encuentra instaurado en otra sociedad, tiene que haber valores compartidos entre los sujetos elitistas que determinen un canon a seguir por los dem√°s, o tiene que existir un cambio de paradigma. La sociedad evoluciona dando peque√Īos pasos secuenciales hacia la complejidad, pero, hasta que el paradigma no se legitime como canon, no se establece una base s√≥lida a seguir, por lo que solo hay golondrinas aisladas, y no aflora el verano.

Santiago de Cuba se ha quedado varado en el tiempo; es un barco encallado que solo ense√Īa la proa flotante de pinturas y esculturas que rozan lo acad√©mico y tradicional en el arte. La pintura de este nav√≠o corro√≠da por el tiempo y el salitre solo muestra que lo contempor√°neo es lo pintoresco realizado por los artistas consagrados y los que se suponen que deber√≠an ser ‚Äúlos conservadores‚ÄĚ son el tim√≥n de lo m√°s novedoso del acontecer art√≠stico. Esta afirmaci√≥n no quiere decir ‚Äďpor m√°s que se adorne‚Äď que sus trabajos en mayor√≠a est√©n a tono con las tendencias del arte a nivel mundial. Pero claro, cada pa√≠s es una isla, cada persona es una isla y cada isla evoluciona seg√ļn sus condiciones objetivas y subjetivas.

La disyuntiva del arte contempor√°neo en Santiago, e intentar insertar el circuito art√≠stico de la ciudad en lo m√°s actual del arte requiere de m√ļltiples factores.

No solo el artista es la figura que determina el cambio hacia la contemporaneidad. Los espacios legitimadores son de gran importancia, en este caso si Duchamp decidiera presentar un urinario, y la galer√≠a no se lo permitiera, nadie conociera a uno de los padres del arte contempor√°neo. El cambio de paradigma debe incluir a las instituciones legitimadoras del arte y a sus representantes, que son ¬ęlos protagonistas del mercado del arte¬Ľ y deber√≠an apostar por un equilibrio entre lo contempor√°neo y lo tradicional.

Si de incentivo se trata, no podemos culpar a la pobre academia de artes visuales Joaqu√≠n Tejada[1], que nadie sabe por qu√© apuestan sus planes de clase, cuando de sus egresados no se oye hablar en el contexto santiaguero. Donde la cuna de las artes pl√°sticas carga el feto del silencio, es una escuela que no suena dentro del marco cultural. Ya la justificaci√≥n que se da a todo es que lo mejor se est√° yendo del pa√≠s porque saben que su futuro est√° en otra isla y que ya no son due√Īos de la suya. Pero, y los que quedan, que se supone que no se fueron a fregar platos y que hacen arte, ¬Ņd√≥nde est√°n? Dejo esta pregunta abierta para cuestionar solo eso: d√≥nde est√° la motivaci√≥n a ser parte de la burbuja del arte.

Cabe la pregunta por los artistas que ya tienen un legado, ¬Ņqui√©nes ser√°n nuestro relevo? Y la respuesta muy obvia sale a la luz como el grito ag√≥nico del silbato de tren antes de partir; parece no existir un relevo.

Afirmamos que hay un √≠nfimo relevo que intenta no ahogarse al saltar al mar del arte y encontrar que las instituciones entorpecen con pol√≠ticas que deber√≠an ser una realidad. Y cabe ver que no somos artistas, somos ajedrecistas que tenemos muchos amigos y aliados que nos ayudan a posicionar nuestra obra. Porque en este mundo de posverdad, no solo ser bueno te sirve para posicionarte, a veces ‚Äďo por generalidad‚Äď te hace falta ‚Äúsacrificar‚ÄĚ m√°s de ocho peones para lograr posicionar el objeto art√≠stico.

Esto no significa que no existan personas que no desgarren su piel por intentar salvar el arte de los j√≥venes y que para ello no ‚Äúembarran de su sangre‚ÄĚ a quien los rodea. Porque su punto no es solo complacer su idea fil√°ntropa de que la juventud puede hacer mejor arte, sino tambi√©n ‚Äúembarrar‚ÄĚ a otros esp√≠ritus errantes de esa ‚Äúsangre‚ÄĚ cargada de la otredad para poder rescatar lo que est√° casi muerto.

En cuanto a los salones, contamos por suerte con dos[2] que intentan incluir las pocas golondrinas que se encuentran a grito desde el invierno pidiendo el verano de la contemporaneidad. Pero…¬† es cuestionable cuando del incentivo econ√≥mico se trata, donde cabe la pregunta: ¬ŅCu√°l es la suma que te incentiva a ser parte en correspondencia con lo que te cuesta la inversi√≥n de una obra de arte o de una exposici√≥n? Pero no solo es una cuesti√≥n de econom√≠a. ¬ŅCu√°l es el incentivo de un artista a ser parte de lo que llaman ‚Äďlas pol√≠ticas culturales de las instituciones en Santiago‚Äď ‚Äúcontempor√°neo‚ÄĚ cuando se mira desde el ojo de una aguja por el conservadurismo?

Solo somos una ciudad que en el marco artístico navega a lo que quisiera ser, pero se ahoga en el intento, al luchar constantemente contra burocracias.

Apostemos por estos salones que dentro sus concepciones tratan de ‚Äúromper‚ÄĚ los paradigmas tradicionales del arte santiaguero, y a trav√©s de la palabra ‚Äúcontempor√°neo‚ÄĚ nuclear a los artistas m√°s inquietos del acontecer art√≠stico. Pero debemos saber que los muertos no reviven, que hace falta no solo un cambio de paradigma para crear una vida nueva llamada ‚Äúarte contempor√°neo‚ÄĚ. Porque de paradigmas no solo se hacen en el arte, tambi√©n se hace de la cotidianidad que experimenta el sujeto como parte de sus experiencias. Y hasta que no se permita hablar de la cotidianidad tanto interior como exterior con una visi√≥n cr√≠tica y haya que pintar todo con el color de lo ‚Äúcorrecto‚ÄĚ, el arte seguir√° siendo eso, un barco hundido con esmalte ca√≠do que intenta salir a flote.

Este texto no constituye una visi√≥n de c√≥mo salvar el arte en Santiago de Cuba. Ni intenta aunar todos los males que este tiene, porque mil palabras no alcanzan parta pintar una casa, y porque las palabras, no pintan. Solo es la salpicadura de ideas que hablan sobre un muerto, ‚Äúlo contempor√°neo‚ÄĚ, o peor, sobre un no nacido, porque para morir, primero hay que ser. Este texto es solo eso: un texto que cada sujeto es libre de interpretar y decidir si se queda con el cielo con la nube. El fin siempre es y ser√° apostar por una renovaci√≥n art√≠stica.

Notas:

[1] Academia de las Artes Pl√°sticas de la provincia de Santiago de Cuba

[2] La provincia de Santiago de Cuba cuenta con dos salones de arte contempor√°neo el Sal√≥n de Artes Visuales Experimentaci√≥n (SAVE) desarrollado por el Centro Provincial de Artes Pl√°sticas y Dise√Īo y el Sal√≥n de Arte Contempor√°neo Ren√© Vald√©s Cede√Īo realizado por la Fundaci√≥n Caguayo.

Después de la guerra, el ogro y las mismas tierras

Por: Ariel Baltodano*

La curiosidad por la actual novel√≠stica de la tierra donde nac√≠ me ha llevado a hurgar en las p√°ginas de la novela El me√Īique del ogro (Uruk Editores, San Jos√©, Costa Rica, 2017), finalista del 32 ¬ļ Premio de Novela Herralde que en principio particip√≥ bajo el t√≠tulo Cuando est√°bamos vivos, del narrador, poeta, y ensayista Erick Aguirre. La inquietud provoc√≥ este viaje que, a trav√©s de la ficci√≥n, deshila un pasado que apunta a miles de hombres v√≠ctimas de la desesperanza en tiempos de posguerra. Hombres que apostaron vidas y tiempo por un sue√Īo que qued√≥ desnutrido en su veracidad y ancho y espacioso en su frustraci√≥n.

Bien podr√≠a haber consultado en Internet sobre esa √©poca, sobre Nicaragua y sus conflictos, pero no. Tales consultas obvian la cotidianeidad del hombre que, en este caso, responde a un grupo de intelectuales, hijos de la ficci√≥n y la vida misma de Aguirre, que indagan con ah√≠nco, iron√≠a y pasi√≥n en la historia de Nicaragua, juntos todos en una de las mesas del bar, El Panal, sitio donde la m√ļsica y las cervezas secundan las charlas de estos hombres que miran hacia el pasado de la naci√≥n para cuestionar el presente sin que aflore una respuesta que calme la sed de tantas interrogaciones.

¬ŅExiste alguna respuesta? Aguirre, como todo curtido escritor, sabe que las respuestas no existen; sin embargo, la literatura, la ficci√≥n es objeto que taladra en la tierra de las dudas, sobre qu√© hicimos mal, qui√©n nos enga√Ī√≥, por qu√© no abrimos los ojos. As√≠ habr√°n de pensar algunos de sus personajes, como el Flaco Pastr√°n, profesor universitario que desde√Īaba la idea de una identidad latinoamericana, que miraba al continente desde el bostezo, desmitificando esa poes√≠a que m√°s preocupa a los mandatarios en tiempos de campa√Īas electorales y disputas pol√≠ticas. Es este personaje con el que el escritor da sus primeros inicios a trav√©s de la voz de Medina, amigo del Flaco Pastr√°n, periodista interesado en los sucesos de un crimen que involucra a veteranos de guerra. Dicho crimen dirige a Medina hacia el pa√≠s del norte, hacia los Estados Unidos de Norteam√©rica, donde la novela misma abre mayores puertas (las posibles puertas de la literatura que Cort√°zar citaba cuando ensayaba sobre su quehacer literario) y afloran as√≠ nuevos personajes, que al igual que los amigos de Medina, degustadores de la helada cebada, miran hacia el pasado, hacia los inicios de una modernidad que sign√≥ una intervenci√≥n norteamericana y que dej√≥ a dos hombres, a dos contrarios, a dos sujetos que marcaron para bien y para mal, la historia de la Rep√ļblica de Nicaragua: Augusto C√©sar Sandino y Anastasio Somoza. De ello surge otra inquietud que lastra las mentes de los asistentes al Panal: ¬Ņpor qu√© Sandino no fue reticente a la hora de entrevistarse con su enemigo? ¬ŅAcaso ya Sandino estaba consciente de haber acabado su obra? ¬ŅAcaso anhelaba la muerte que lo catapultara a la posteridad? Es ac√° donde la ficci√≥n y la realidad hist√≥rica se entrelazan, incluso desde el recurso on√≠rico. Y, al menos yo, reconozco mis temores cuando ficci√≥n e historia se estrechan las manos: temo por la muerte del delirio y al acodamiento de quien reproduce lo conocido en af√°n de mostrar, valga la reiteraci√≥n, lo que ya se conoce. Aguirre huye de estos pantanos, de esos muebles acolchonados, se aprovecha de la historia, s√≠, pero es la ficci√≥n quien le sirve de tierra para ahondar en los t√ļneles de la duda, esa duda que hoy d√≠a nos provoca, porque me pregunto qu√© diferencia entre el ayer y el hoy, si el hombre es el mismo y sus demonios igual; yo me respondo, el enga√Īo y el autoenga√Īo y la resiliencia que adoptamos porque se supone que hay un mal mayor.

En lo personal, conozco sobre el asesinato de Sandino, pero nunca hab√≠a podido degustar de un Sandino ficticio, donde pudiera sentir el olor de la selva, la p√≥lvora y la vida en la campa√Īa, sobre todo la voz y presencia del hombre. Cierto que el discurso del novelista de repente padece del registro ensay√≠stico, que bien pudiera manchar a documento dicha novela; sin embargo, es la fuerza de la imaginaci√≥n la que sobrelleva, rescata y justifica tal registro aprovech√°ndose de un siglo recorrido por la historia centroamericana, para desvelarnos tambi√©n, desde el ensue√Īo, desde el diario,¬† personajes que murieron en las Torres Gemelas, v√≠ctimas no solo del impacto terrorista, sino de esta cosa que no sirve para nada (al menos para los pragm√°ticos) y que llamamos literatura; personajes que huyen, personajes que apuestan por un anonimato y caen por gravedad desde una de las Torres Gemelas con un manojo de cuartillas en mano, y√©ndose a la nada, como dizque dese√≥ Kafka o el Bartleby de Herman Melville.

El me√Īique del ogro es una apuesta literaria que mira hacia El Aleph de Borges, desde la novela, claro, para resumir el universo de Centroam√©rica como el voyeur que padece de bruma, de ansias por espulgar en ante tantas muertes ocurridas y la visi√≥n de un camino nebuloso, sin esperanza. Es tambi√©n una genuflexi√≥n a la tradici√≥n literaria (no dir√© identidad porque como el Flaco Pastr√°n este concepto solo me ha demostrado disputas y muertes en nuestra historia latinoamericana), homenaje a la obra de Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa y Franz Galich, estos dos √ļltimos afloran como personajes de la novela; el primero, novelista emblem√°tico de la generaci√≥n del Boom, el segundo, nuestro Bukowski centroamericano ya fallecido (dir√≠a Roberto Bola√Īo), porque al fin y al cabo en cualquier momento, en cualquier instante, podemos ser entes que platican o escriben o esperan el bus en alguna calle de Managua, o de Ciudad de Guatemala, o de Tegucigalpa o Nueva York, sin saber que ya las hojas de nuestros almanaques cayeron al piso por capricho de nuestras diferencias pol√≠ticas. Pareciera que Carpentier, escritor cubano, no estaba muy equivocado cuando dijo al periodista espa√Īol Joaqu√≠n Soler Serrano, que la literatura latinoamericana est√° condenada a la √©pica.

*Poeta y narrador (Managua-Nicaragua). Premio Nacional de Cuento Fernando Silva, 2018, Nicaragua. Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, 2019, Guatemala.

Artes visuales: Entre ciertas manzanas de discordia

En ese complejo laberinto de significados, cosmovisiones, estilos y técnicas que distinguen a las artes visuales y que, a su vez, reflejan en gran medida elementos de la realidad, opinar puede volverse terreno escabroso si los receptores no entienden que la crítica, siempre que sea bien intencionada y se realice desde la ética y los argumentos, puede aportar cambios transformadores para una persona, gremio, institución o sociedad en general.

Como manifestaciones que se expresan a través de imágenes que percibimos, siempre entrará en juego la subjetividad. Pero, partiendo del respeto que debe sentirse por los artistas, capaces de hacer algo que nosotros no, hablemos de algunos derroteros por tener en cuenta para que el resultado sea mejor.

Desde hace meses he apreciado un renacer de la opini√≥n especializada en torno a las artes pl√°sticas en esta ciudad. Eso ha tra√≠do consigo una inyecci√≥n en la creaci√≥n y, como expres√≥ la cr√≠tica de arte Iris Cruz en la pe√Īa La √öltima Palabra (de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, AHS), ‚Äúlos artistas se preocupan m√°s por presentar una obra mejor elaborada. Eso lo hemos visto en las √ļltimas exposiciones‚ÄĚ.

Sin embargo, no basta con que una pieza sea digna cualitativamente hablando, tambi√©n son importantes los par√°metros para su presentaci√≥n y socializaci√≥n. ¬ŅCu√°ntas veces hemos observado propuestas meritorias en √°reas poco favorecidas desde su ubicaci√≥n e iluminaci√≥n? Eso atenta contra los productos art√≠sticos, pues pudieran pasar inadvertidos (y lo hacen), y -como es sabido- es el espectador quien -a trav√©s de su interpretaci√≥n- culmina el proceso.

Es cierto que Las Tunas no posee suficientes galer√≠as con condiciones t√©cnicas necesarias, d√≠gase espacio apropiado, buena iluminaci√≥n, elementos de marqueter√≠a‚Ķ La m√°s completa es la ‚ÄúFayad Jam√≠s‚ÄĚ, en la calle Francisco Varona, n√ļmero 194, esquina √Āngel Guardia, reabierta en octubre pasado, luego de dos a√Īos cerrada por restauraci√≥n. Pero otras, como la galer√≠a taller de escultura Rita Longa, √ļnica de su tipo en Cuba, que atesora una colecci√≥n en peque√Īo formato de prestigiosos artistas cubanos, no dispone de luces, el local destinado a las exposiciones es reducido y ya amerita de mejoras constructivas que permitan al p√ļblico disfrutar de m√°s de un centenar de piezas de alto valor.

Exposiciones exhibidas actualmente en instituciones como el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la AHS, la Casa de la Décima, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y la Fundación Nicolás Guillén demuestran que la creación aquí sigue viva, solo hay que motivarla más y mejor desde el apoyo, la promoción, la sumatoria de talentos y otras cuestiones, que competen en gran medida a instituciones y autoridades culturales.

Debería repensarse lo provechoso que sería rescatar ciertos concursos que estimulaban a la creación artística y devenían garantes de calidad y sana competencia. Además, porque estaban respaldados por un premio en metálico. Esto caracterizaba, por ejemplo, al Salón Uneac, pero -luego- se perdió.

Hablamos de una provincia con tradición en el cultivo de las artes visuales, cuna de grandes maestros de la manifestación, donde existió un movimiento que nos permitió ostentar el epíteto de Capital de la Escultura Cubana; donde tristemente perdimos una Academia Profesional de Artes Plásticas, más una larga lista de razones dignas de valorarse.

Por eso, y por respeto al p√ļblico, debemos cuidar cada parte del proceso entre el nacimiento de una obra y su visualizaci√≥n. Salvo que haya una intencionalidad o se trate de una cita itinerante, no deber√≠a exhibirse en una instituci√≥n alg√ļn cuadro o escultura recientemente compartida en otra entidad. Es imprescindible la limpieza en las curadur√≠as, para que la presentaci√≥n final de los productos art√≠sticos se realice sobre la base del equilibrio y la calidad.

Me refiero a cuidar que las creaciones no se apilen unas con otras, que haya variedad sin perder el leitmotiv del conjunto, que sean ubicadas en sitios id√≥neos para su visualizaci√≥n…, o sea, pensar el montaje.

Un modelo bien logrado, desde su concepci√≥n hasta su presentaci√≥n, es¬†Aqu√≠ estamos, que acoge la galer√≠a Fayad Jam√≠s. All√≠ se tuvo en cuenta el necesario intercambio previo con los creadores, el impecable dise√Īo del cartel, la correcta ubicaci√≥n de las piezas, la variedad en nombres y estilos, la simbiosis entre experiencia y juventud, adem√°s de todos los par√°metros que garantizaron una agradable velada durante la inauguraci√≥n.

Los autores, buscando alternativas ante la escasez de materiales, insuficientes mecanismos de comercializaci√≥n y otros escollos, muestran una efervescencia que debemos alentar, pero no mec√°nicamente, sino desde el sentimiento real y las alianzas. Ese es el camino. As√≠ lo demuestran las √ļltimas exposiciones, pero tambi√©n la calidad de varias obras y la reaparici√≥n de expresiones como la instalaci√≥n, un tanto desaparecida aqu√≠ en los √ļltimos tiempos. Como dijo el cineasta franc√©s Robert Bresson: ‚ÄúNo hay arte sin transformaci√≥n‚ÄĚ.

BECA DE PENSAMIENTO ERNESTO GUEVARA

La Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, con el prop√≥sito de acompa√Īar y reconocer a j√≥venes investigadores, convoca a la Beca de Pensamiento Ernesto Guevara.

Podr√°n participar los investigadores cubanos residentes en el pa√≠s de hasta 35 a√Īos de edad, sean miembros o no de la AHS, y que no hayan ganado esta beca en las tres √ļltimas ediciones.

Se concursará con un proyecto de investigación que aborde temas de las ciencias sociales y humanísticas, este debe incluir título, introducción, resumen del capítulo teórico y una justificación metodológica.

El trabajo, con una extensi√≥n entre 7 y 10 cuartillas, debe enviarse antes del 31 de octubre de 2022 a la direcci√≥n de correo electr√≥nico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto ‚ÄúBeca Ernesto Guevara‚ÄĚ. Los participantes adjuntar√°n el proyecto de investigaci√≥n en formato Word con seud√≥nimo (no se aceptar√°n archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deber√° descargar del sitio de la asociaci√≥n www.ahs.cu, debidamente rellenada con los datos que se solicitan.

Se otorgar√° una beca consistente en diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante seis meses al autor del proyecto.

Los resultados se informar√°n en diciembre de 2022, en un acto p√ļblico en el Pabell√≥n Cuba, sede nacional de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z.

El fallo del jurado ser√° inapelable.

Los resultados de la investigación deberán entregarse a la Dirección Nacional de la AHS en un plazo no mayor de 12 meses de otorgado el primer pago.

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

Para más información DESCARGAR:

ūüí° SOLICITUD DE PARTICIPANTE EN BECAS Y PREMIOS AHS

El arte de resistir desde Iberoamérica

El escritor y ensayista Abel Prieto Jim√©nez, presidente de la Casa de las Am√©ricas, inaugur√≥ con la conferencia ‚ÄúGuerra cultural y resistencia‚ÄĚ, las sesiones del XVI Congreso Iberoamericano de Pensamiento, columna te√≥rica de la 27 Fiesta de la Cultura Iberoamericana que se realiz√≥ en Holgu√≠n, desde las plataformas digitales.

Abel abord√≥ la importancia y vigencia de ‚Äúuno de los ensayos m√°s brillantes‚ÄĚ escritos por Roberto Fern√°ndez Retamar, publicado hace 50 a√Īos, en 1971: Calib√°n, que ‚Äúparece escrito para hoy‚ÄĚ. ‚ÄúCuba sufr√≠a una ofensiva medi√°tica en ese entonces y Retamar hace un ensayo sobre la descolonizaci√≥n cultural, espiritual, de nuestro pueblo, con los instrumentos que nos dio Mart√≠ y Fidel, ahora facilitada por las herramientas de las tecnolog√≠as de las comunicaciones y particularmente, las redes sociales‚ÄĚ, subray√≥ Prieto Jim√©nez.

Se√Īal√≥ adem√°s que ‚Äúel ensayo de Roberto golpea todo el tiempo los estereotipos; las redes replican los de la industria hegem√≥nica y hacia Cuba, el m√°s utilizado es el del triunfador-vencedor, protagonizados por los emigrados y los que viven en la isla. Todos nosotros sabemos que la felicidad no tiene que ver con el dinero, pero ellos est√°n convencidos de que s√≠ y el gran mensaje de esta pareja es que el triunfador tiene √©xito porque tiene dinero‚ÄĚ.

Para el autor de Apuntes en torno a la guerra cultural, el capitalismo ha convertido el arte en una mercancía y banalizado su mensaje. En un mundo de incertidumbre se busca lo que es rentable, pues para ellos esa es la cultura, destacó desde el canal de Telegram del evento.

El programa del XVI Congreso Iberoamericano de Pensamiento, que sum√≥ sus espacios a la tem√°tica general de la Fiesta ‚ÄúLos pueblos y el arte de resistir‚ÄĚ, cont√≥ con las intervenciones de Milagros Rivera y Juan Camacho, miembros de la Brigada de Solidaridad Juan Rius Ribera Puerto Rico-Cuba, a trav√©s del canal de YouTube de la Casa; y la conferencia magistral ‚ÄúDesaf√≠os del desarrollo territorial en tiempos de incertidumbre‚ÄĚ, por el Dr. C. Pablo Costamagna, de la Universidad del Pa√≠s Vasco, en Argentina, por Telegram.

Y con los foros ‚ÄúResistir desde la cultura: obst√°culos y retos‚ÄĚ, ‚ÄúEstudios demogr√°ficos‚ÄĚ y ‚ÄúExperiencias vitales y propuestas para enfrentar la pandemia de la Covid-19‚ÄĚ, las conferencias ‚ÄúLa gran familia Rojas-Ram√≠rez y el cacique Panchito. Ejemplo de resistencia cultural‚ÄĚ, por el Dr. C. Jos√© Barreiros, antrop√≥logo del Instituto Smithsonian, de Nueva York, y ‚ÄúLa gran familia indocubana‚ÄĚ, de Alejandro Hartman, investigador e historiador de Baracoa.

Esta 27 edici√≥n de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana estuvo dedicada a los centenarios del intelectual cubano Cintio Vitier y del Instituto Latino de la M√ļsica; al 60 aniversario de Palabras a los intelectuales; el 30 de la brigada puertorrique√Īa de solidaridad con Cuba Juan Rius Ribera, y los 40 a√Īos de la creaci√≥n de la Asociaci√≥n Cubana de Artesanos Artistas.

Almas Nuevas: ¬ęCrear ya es resistir¬Ľ (+Galer√≠a)

I

La resistencia cultural es sin dudas una acci√≥n en favor de la vida. Nuestros c√≥digos sociales se traducen a partir de nuestra idiosincrasia, h√°bitos populares y pr√°cticas art√≠sticas. En ese terreno se definen elementos indispensables para la supervivencia de nuestra especie. Algunos de ellos son m√°s sensibles que otros, pero en ning√ļn caso, contradicen esa construcci√≥n a la que nombramos: memoria. Los pueblos son su memoria. Los pueblos son la construcci√≥n emotiva de la historia vista desde la experiencia como rutina simb√≥lica.¬†¬†

Santiago de Cuba posee zonas donde el concepto de memoria se convierte en una noción perdida en la costumbres de nuestros abuelos. Sin embargo, en otras áreas, la fertilidad es tal, que no permite que la celulitis neoliberal invada nuestra carne. Esta es una provincia donde la historia juega un papel simbólico a una escala, como tal vez no se vista, en ninguna otra parte del país. Un simbolismo que no puede eludir al Caribe como no puede evitar el clima y la musicalidad que habita en cada fragmento de tierra. Para Santiago de Cuba, el Caribe es un solo cuerpo que se viste de mar. Una tierra que se une a partir de sus diferencias y sus lazos comunes.

II

La cuadrag√©sima edici√≥n del Festival del Caribe ha sido muestra de lo importante que son esos v√≠nculos para nuestros pueblos en el √°rea. ¬ŅPor qu√© sostener un espacio como el festival para resaltar nuestras afinidades? ¬ŅPor qu√© desde la fiesta como noci√≥n desprejuiciada de panfletos y normas? La vitalidad de este espacio est√° dada a parir de la necesidad de encuentro y di√°logo. La fiesta, el macro-areito y la musicalidad que a√Īos tras a√Īos acompa√Īan las calles de Santiago del 3 al 9 de julio, son ‚Äďen principio‚Äď la punta del iceberg. La Fiesta del Fuego tambi√©n es un espacio de pensamiento, debate cr√≠tico y entrop√≠a art√≠stica.

Esta edición estuvo dedicada a exaltar la resistencia cultural de los pueblos de la región que enfrentan la arremetida neocolonizadora en medio de la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Las plataformas digitales funcionaron como escenario para que Santiago fuese capital del Caribe por unos días.

Desde los distintos programas y talleres, la conexión espiritual de nuestros pueblos emergió y dotó cada acción realizada con la misma mítica de siempre. En tiempos de crisis la unión es un camino ineludible.

III

Para la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, el Festival sigue siendo un espacio leg√≠timo al que debemos pertenecer por necesidad creativa y compromiso cultural. Para los j√≥venes creadores santiagueros, pensar y hacer el Caribe desde sus obras, es una m√°xima. Una voluntad que se traduce en lo que se conoce como Almas Nuevas. Se trata del taller donde se invita al encuentro necesario con los contempor√°neos y los maestros de la regi√≥n. De ah√≠ que Almas Nuevas sirva para: el di√°logo intergeneracional/interdisciplinario/intercultural/interracial, y el intercambio con lo m√°s aut√©ntico de la producci√≥n art√≠stica del √°rea. Este programa que cada a√Īo desarrolla la AHS, aproxima a los creadores j√≥venes a las expresiones tradiciones desde una creaci√≥n en ocasiones virgen/puras, lo cual posee un discurso muy rico visto desde lo sociocultural/lo antropol√≥gico.

Es importante para la organización sentar el debate sobre conceptos como las tradiciones y lo popular. Hay que entender que ambos conceptos son el resultado de la memoria, que su valor radica en una práctica viva, respirable. Que los moldes destruyen, y que nuestro sistema de tradiciones necesita de un elemento esencial que es la espontaneidad.

En ese punto, la AHS viene desarrollando una labor importante en la salvaguarda de nuestros valores culturales. Para ello, las relaciones institucionales con la Casa del Caribe enriquecen la agenda de trabajo de la filial. Almas nuevas es más que un programa colateral con el fin de que todas nuestras interrogantes y dudas puedan ser compartidas, también es el signo de la juventud artística dentro de la celebración.

IV

Muchas fueron las motivaciones para enfrentarse a la adversidad y desarrollar un taller tan inclusivo y tan profundo en todas sus dimensiones. Los 35 a√Īos de la organizaci√≥n y los 60 del discurso de Palabras a los Intelectuales fueron temas recurrente en los espacios te√≥ricos y de intercambio. Aunque vale resaltar que el Caribe fue la principal motivaci√≥n de los j√≥venes que integraron el programa. Algunos de los artistas que participaron fueron los santiagueros: Oscar P√©rez Portales, Alejandro Lescay, Enrique P√©rez Fumero, Frank Lahera, Rub√©n Aja Gar√≠¬† Lisbeth Lima, Yasmani Herrera, Giselle Lage (Santiago de Cuba), Onel P√©rez , Mar√≠a de Jes√ļs, Aracelis Avil√©s, Carlos Gil, Darlenis Blanco, Renier Fern√°ndez Fong, Carmen Montalvo, Tania Lescaille, Roberto Carlos Founier, Ligia Lavielle, Nelo Gonzales y Yorisel Andino. As√≠ como los grupos D¬īNova (Santiago de Cuba), Proyecto VT ( La Habana), Grupo de Experimentaci√≥n Esc√©nica LA CAJA NEGRA (Santiago de Cuba), Consortes Jazz (Qatar), El Proyecto Diversas (Santiago de Cuba), AKM SQUAD (Santiago de Cuba), La Reina y la Real (La Habana), DjazzVi (Santiago de Cuba) y Jazz D Bess (Santiago de Cuba).¬†

Tambi√©n invitados estuvieron MC Xiomis (Cienfuegos), Luis Emilio Aybar Toledo (La Habana), DJ Kelly Sugarface (Canad√°), Carmen Barruecos (La Habana), Lady Step (Puerto Rico), Inmaray Tillet Fonseca ‚ÄďThe black Queeny (Cienfuegos), Jos√© Ernesto Novaez¬† (Villa Clara), DJ Hits Wonders (M√©xico), de La Fina (La Habana), Yeni Turi√Īo y Yatser Rodriguez (Villa Clara). ¬†

Todos ellos participaron desde distintas modalidades, algunos desde el debate en los espacios dise√Īados para eso, otros desde su obra, y muchos desde la producci√≥n de materiales art√≠sticos con y para la AHS. Tambi√©n se hizo una selecci√≥n de creadores que han estado en distintas jornadas virtuales de la filial y se programaron por su calidad y coherencia con el Festival. Todo el programa del evento est√° p√ļblico en el canal de YouTube de la AHS Santiago de Cuba, as√≠ el festival sigue vivo y cercano.

V

Crear ya es resistir. El arte (el verdadero) es tal vez nuestra expresión más fuerte. El arte es la integración de todas nuestras emociones, percepciones y la memoria. Es naturaleza pura. Es capaz de sembrar en nosotros las sensaciones más primarias, sublimes y aterradoras. El arte existe para recordarnos lo que no podemos ser. Resistir a través del arte es el ejercicio más difícil y hermoso jamás conocido. Ver el Caribe como resultado de esa resistencia hace de nuestra región un lugar fuerte y esperanzador.

La organizaci√≥n de la joven vanguardia del arte cubano a sus 35 a√Īos de fundada, tiene un compromiso con el Caribe: no dejarlo morir en el arte. Hay que adentrarse sin miedos en su simbolog√≠a y en su cosmovisi√≥n del mundo. Cuba es una extremidad del Caribe, as√≠ lo dice el mar, as√≠ lo dice la memoria.

Programa del Evento Almas Nuevas 2021.

Festival del Caribe del 3 al 8 de Julio

Santiago de Cuba

Día 3

10:00 am/ Conferencia A propósito de seis décadas de Palabras a los intelectuales/ Por el investigador Oscar Pérez Portales (Santiago de Cuba).

11:00 am/Cápsulas El Creador/ Al artista visual Alejandro Lescay/ Dirige Enrique Pérez Fumero (Santiago de Cuba)/

12:00 am/ C√°psulas Al Dorso/ Con la narradora Lisbeth Lima (Santiago de Cuba)

2:00 pm/C√°psulas Antena Este ‚Äď Cap√≠tulo # 1 /Desde la secci√≥n de Cr√≠tica e investigaci√≥n de la AHS en Santiago de Cuba/Dirige Yasmani Herrera y Rub√©n Aja Gar√≠ (Santiago de Cuba)/

4:00 pm/ Exposición Personal / COSASMALAS /  Por Carmen Barruecos (La Habana)/

5:00 pm/ Concierto Giselle Lage (Santiago de Cuba).

6:00 pm/Presentación de la obra Ofelia/ Por el Grupo de Experimentación Escénica LA CAJA NEGRA (Santiago de Cuba)

8:00 pm/ Concierto de DJ Kelly Sugarface (Canad√°)

Día 4

10:00 am/ Conferencia A propósito de seis décadas de Palabras a los intelectuales/ Por el investigador Luis Emilio Aybar Toledo (La Habana).

11:00 am/Cápsulas El Creador/ Al Poeta Onel Perez/ Dirige Enrique Pérez Fumero (Santiago de Cuba)/

12:00 am/ Cápsulas Al Dorso/ Con la narradora María de Jesus (Santiago de Cuba).

2:00 pm/C√°psulas Antena Este ‚Äď Cap√≠tulo # 2 /Desde la secci√≥n de Cr√≠tica e investigaci√≥n de la AHS en Santiago de Cuba/Dirige Yasmani Herrera y Rub√©n Aja Gar√≠ (Santiago de Cuba)/

4:00 pm/Conversación sobre el Caribe que investigan los jóvenes/ Por MS.c Aracelis Avilés.

5:00 pm/ Concierto de Consortes Jazz (Qatar)/

6:00 pm/ Exposici√≥n personal/ African woman sketch / Por Inmaray Tillet Fonseca ‚Äď The black Queeny (Cienfuegos)/

8:00 pm/ Concierto de MC Xiomis (Cienfuegos)/

Día 5

10:00 am/ Conferencia A propósito de seis décadas de Palabras a los intelectuales/ Por el escritor y coordinador de las Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad José Ernesto Novaez  (Villa Clara).

11:00 am/Cápsulas El Creador/ A la promotora Darlenis Blanco/ Dirige Enrique Pérez Fumero (Santiago de Cuba)/

12:00 am/ C√°psulas Al Dorso/ Con el artista visual y poeta Carlos Gil (Santiago de Cuba)/

2:00 pm/C√°psulas Antena Este ‚Äď Cap√≠tulo # 3 /Desde la secci√≥n de Cr√≠tica e investigaci√≥n de la AHS en Santiago de Cuba/Dirige Yasmani Herrera y Rub√©n Aja Gar√≠ (Santiago de Cuba)/

4:00 pm/Intervención del Proyecto Diversas/Conferencia: Dramaturgia escrita por mujeres en Cuba entre 1959-2020 y su contribución al discurso de genero/ Por Sandra de la Caridad Gómez Cisneros (Santiago de Cuba).

5:00 pm/Concierto Proyecto VT ( La Habana) /

6:00 pm/Presentación de la obra Cartografía para elefantes sin manada/ Por el Grupo de Experimentación Escénica LA CAJA NEGRA (Santiago de Cuba).

8:00 pm/ Concierto de DJ Hits Wonders (México).

Día 6

10:00 am/ Conferencia A propósito de seis décadas de Palabras a los intelectuales/ Por el investigador y periodista Yasmani Herrera Borrero (Santiago de Cuba).

11:00 am/Cápsulas El Creador/ A la actriz Maibel del Rio Salazar/ Dirige Enrique Pérez Fumero/

12:00 am/ Cápsulas Al Dorso/ Con el narrador y poeta Darío Cisneros (Santiago de Cuba)/

2:00 pm/C√°psulas Antena Este ‚Äď Cap√≠tulo # 4 /Desde la secci√≥n de Cr√≠tica e investigaci√≥n de la AHS en Santiago de Cuba/Dirige Yasmani Herrera y Rub√©n Aja Gar√≠ (Santiago de Cuba)/

4:00 pm/Concierto AKM SQUAD (Santiago de Cuba)/

5:00 pm/Concierto DjazzVi (Santiago de Cuba)/

6:00 pm/ Concierto del trovador Renier Fern√°ndez Fong (Santiago de Cuba)/

8:00 pm/ Concierto de La Fina (La Habana)/

Día 7

10:00 am/Conferencia: Lo latinoamericano como provocación para los intelectuales cubanos/ Por la Dr.C Tania Lescaille (Santiago de Cuba)/

11:00 am/Cápsulas El Creador/a la historiadora Carmen Montalvo/ Dirige Enrique Pérez Fumero (Santiago de Cuba)/

12:00 am/ C√°psulas Al Dorso/ Con el poeta Roberto Carlos Founier (Santiago de Cuba)/

2:00 pm/C√°psulas Antena Este ‚Äď Cap√≠tulo # 5 /Desde la secci√≥n de Cr√≠tica e investigaci√≥n de la AHS en Santiago de Cuba/ Dirige Yasmani Herrera y Rub√©n Aja Gar√≠ (Santiago de Cuba)/

4:00 pm/Conversatorio: La presencia de la mujer en el Hip Hop cubano y del Caribe/ Por la investigadora Ligia Lavielle (Santiago de Cuba)/

5:00 pm/Concierto Grupo Jazz D Bess (Santiago de Cuba)

6:00 pm/Exposici√≥n personal / Rostros del Hip Hop / Por Sahily Borrero ‚Äď SahiCuban (Cuba)/

7:00 pm/ Concierto del trovador Nelo Gonzales (Santiago de Cuba)/

8:00 pm/ Concierto de La Reyna y la Real (La Habana)/

Día 8

10:00 am/Conferencia: Participación y discurso femenino en el Hip Hop cubano (Aproximaciones a la escena santiaguera)/ Por la investigadora Yorisel Andino (Santiago de Cuba).

11:00 am/C√°psulas El Creador/ Al m√ļsico Camilo D¬īBess/ Dirige Enrique P√©rez Fumero (Santiago de Cuba)/

12:00 am/ C√°psulas Al Dorso/ Con el escrito y director teatral Juan Edilberto Sosa (Santiago de Cuba)/

2:00 pm/C√°psulas Antena Este ‚Äď Cap√≠tulo # 6 /Desde la secci√≥n de Cr√≠tica e investigaci√≥n de la AHS en Santiago de Cuba/Dirige Yasmani Herrera y Rub√©n Aja Gar√≠ (Santiago de Cuba)/

4:00 pm/Intervenci√≥n del Proyecto Diversas/ Mujeres Piensan a Mart√≠/ Por las investigadoras Sahay Fajardo, Ada Lescay y Ta√Įna Barthel Gonzales (Santiago de Cuba).

5:00 pm/ Concierto Lady Step (Puerto Rico)/

6:00 pm/Concierto de trova por Yeni Turi√Īo y Yatser Rodriguez (Villa Clara)/

8:00 pm/ Concierto Clausura/Descarga final entre distintas agrupaciones de Jazz/

El √°guila destronada, el triunfo y el triunfalismo

Termina el acto de este s√°bado en La Habana y un se√Īor a mi lado observa, evidentemente conmovido, los cientos de habaneros que, al marcharse de La Piragua, que semejaba¬†el coraz√≥n espiritual de la Revoluci√≥n, parec√≠an escenificar una marcha meditada y silenciosa.

Pensar la ciencia. Riesgos para un joven investigador y cómo manejarlos (8/10)

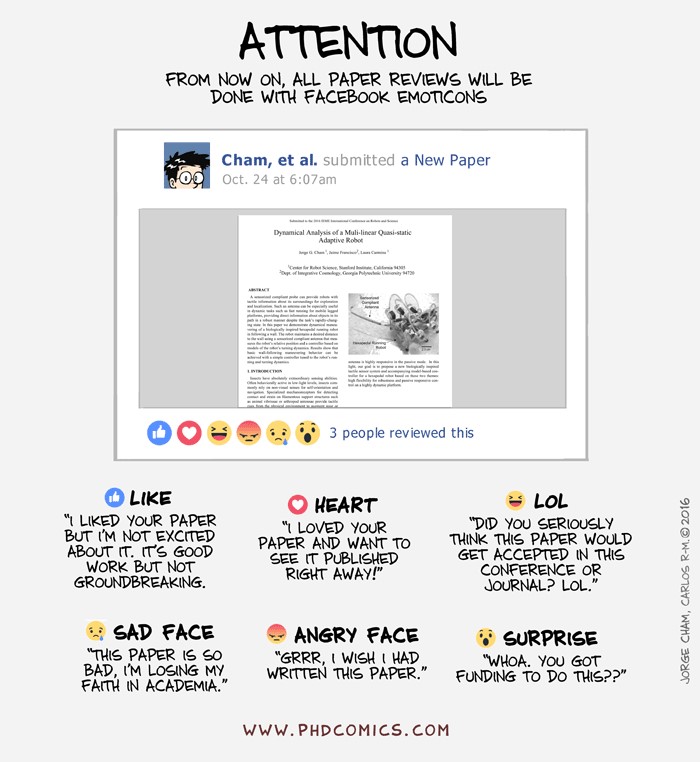

¬ŅC√≥mo lidiar con las (malas) revisiones?

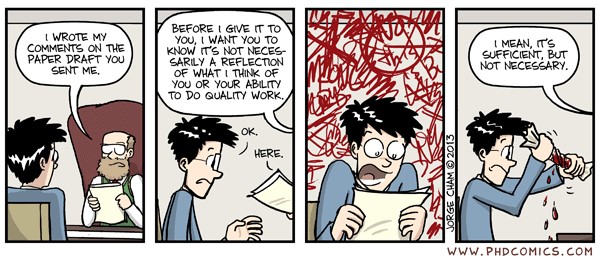

El proceso de redacci√≥n es un asunto serio que exige un esfuerzo cicl√≥peo. A veces uno encuentra una inspiraci√≥n y las palabras caen solas como preseleccionadas por la providencia. En otras ocasiones ‚Äďla mayor√≠a‚Äď, las ideas no hallan su apropiada envoltura y el texto se convierte entonces en una jerigonza sin gracia que avanza a tropezones, como si de repente nos hubiesen cambiado de lugar los muebles de la casa justo a esa hora de la madrugada en que te levantas por un vaso de agua.

Al poner punto y final a tu primer borrador, y a veces hasta varios d√≠as despu√©s, seguimos encasillados en la realidad de tus propias palabras y las de otros que convocaste en tus referencias. Pero ya est√°. Despu√©s de muchas vueltas, te has decidido a compartir tu texto y exponer tus criterios al mundo. Ah√≠ mismo te asalta la duda, ¬Ņmi art√≠culo tiene suficiente teor√≠a o ejemplos? ¬Ņla metodolog√≠a es apropiada? ¬Ņqu√© pensar√°n mis compa√Īeros acerca de esto? Y caes en un bucle de inseguridades que te lleva a preguntarte hasta si es Times New Roman la fuente ideal para inscribir tu trabajo.

Precisamente porque hacer el informe conlleva tanto tiempoy energ√≠a, es que otorgamos un valor tan alto a las evaluaciones que otros hacen del mismo. Esperamos que nuestro sudor sea visible en cada letra. Pero, lamentablemente, no es as√≠. El tes√≥n no se lee ypor eso nos duele tanto cuando los criterios que recibimos no son satisfactorios. Es en ese momento cuando cada se√Īalamiento parece una daga hundida en carne propia. ¬ŅC√≥mo reaccionar entonces? ¬ŅQu√© hacer?

No importa si es un art√≠culo, un cap√≠tulo o tu tesis entera,es inevitable atravesar el calvario de la evaluaci√≥n. Pero tambi√©n te adelanto que s√≠ es posible gestionarlo, de modo que puedas convertir cada revisi√≥n en una herramienta que act√ļe en tu beneficio. El objetivo de este post es compartir algunas ideas que te ayudar√°n a lidiar con las revisiones, especialmente las negativas.

Esta entrada quiz√°s resulte un poco m√°s larga de lo habitual. Es que, para ser verdaderamente √ļtil, el tema involucra irremediablemente el debate de los recursos t√©cnicos, as√≠ como de cuestiones emocionales. Discutir√© contigo las tres estrategias que, en mi opini√≥n, te ayudar√°n asacudirte deex√°menes innecesarios y convertir las cr√≠ticas en elementos positivos. De esa manera, podr√°s justipreciar las nociones que s√≠ valen la pena tomar en consideraci√≥n para luego proceder a la transformaci√≥n del texto.

Las estrategias son:

- Gestionar las expectativas.

- Escoger bien a tu revisor.

- Identificar la naturaleza del se√Īalamientoy asegurarse de ofrecer respuesta a todos.

-

It’s all about the work: gestionatusexpectativas

Al recibir una revisión severa nos sentimos ofendidos, abandonados, e incluso, traicionados. La causa es simple: no queremos ser criticados. Sí queremos, en cambio, ser reconocidos. Tanto en la una como en la otra, colocamos en la otra persona la responsabilidad de nuestros sentimientos. Le atribuimos poder sobre nuestro mal/bienestar. Mala idea.

Una vez que el trabajo sale de tus manos y es puesto en funci√≥n de una audiencia debes marcar conscientemente una distancia, esto es, es reajustar tus expectativas. Ponte en los pies del revisor. Es el primer paso para reconocer que sus indicaciones no son sobre ti: son sobre el texto. En la capacidad para reconocer los puntos de vista de otros radica el principio capital para no tomar los asuntos como agresiones personales y te permitir√° preguntarte ¬Ņqu√© ha visto y por qu√©? Identifica sus intenciones y conf√≠a. Qui√©n sabe, quiz√°s tenga raz√≥n.

Desembar√°zate del lazo enfermizo que hace del trabajo hecho una extensi√≥n de tu anatom√≠a. No lo es. As√≠ podr√°s desarrollar pensamiento cr√≠tico y ser t√ļ mismo, el censor m√°s exigente, o mejor, m√°s justo. Te permitir√° aumentar el sentido de comunidad y construir empat√≠a con el evaluador. La autocr√≠tica es sin√≥nimo de madurez y seguridad.

Desembar√°zate del lazo enfermizo que hace del trabajo hecho una extensi√≥n de tu anatom√≠a. No lo es. As√≠ podr√°s desarrollar pensamiento cr√≠tico y ser t√ļ mismo, el censor m√°s exigente, o mejor, m√°s justo. Te permitir√° aumentar el sentido de comunidad y construir empat√≠a con el evaluador. La autocr√≠tica es sin√≥nimo de madurez y seguridad.

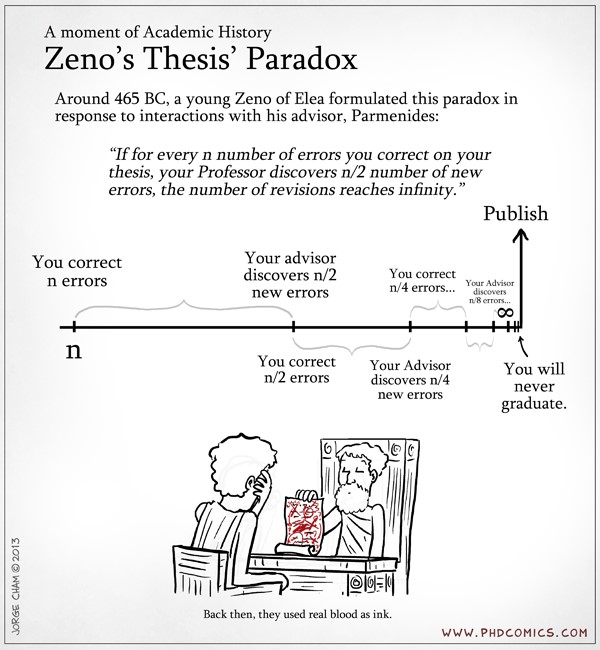

La t√°ctica fundamental: escoge bien a tu revisor

Esta es la regla de oro.Por un lado, porque no todo el mundo es un buen evaluador de tu trabajo.Por otro, porque debes asumir de inmediato que el primer borrador que escribas no ser√° suficiente para completar la tarea y requerir√° muchas revisiones antes de que el texto sea evaluable ante un tribunal. Todos tenemos opiniones, por tanto, una vez que tu escrito salga de tus manos, estar√° sometido a los dict√°menes de otros. De eso no hay escape.

Elegir un mal lector puede desvirtuarte por completo de las metas que has trazado y generar un caos total en tus proyectos. Lo peor es que afecta tu autoestima e incide negativamente en tus análisis, por lo que no solo destroza el fruto de tusdesvelos, sino que cercena la capacidad para sobreponerte a las críticas.

Pero no tiene por qué ser así. Si lo piensas bien, el revisor es una persona que dedica su tiempo en atenderte y corregirte. Es decir, es una oportunidad para que otros trabajen en favor de tu gracia. Además, en cierto sentido, cuando escribiste el texto ya estableciste tu recepción ideal y conun poco de cálculo, advertirás quiénes son los lectores correctos para ti.

Solo hay tres tipos de evaluadores verdaderamente √ļtiles para un investigador: el tutor, los colegas del mismo campo y los revisores de publicaciones.

No menciono aqu√≠ a los editores.No porque no sean valiosos, nada de eso;sino todo lo contrario, los se√Īalamientos de √©stos van encaminados en un 95 % a cuestiones formales de uso del lenguaje, por lo que con ellos no se discute, se les obedece y punto. Si un editor te dice que tu oraci√≥n es oscura y que empleaste incorrectamente un tiempo verbal, no hay nada que hacer: se transforma.

Ahora bien, en primer lugar,tu tutor es el evaluador m√°s importante tu trabajo. Esto es claro. √Čl es la persona devota a tu formaci√≥n y el especialista fundamental con quien tu tema se relaciona. Adem√°s, se trata de un v√≠nculo que se construye durante a√Īos, por lo que eval√ļa adem√°s tu progreso. Ten en cuenta que, la mayor√≠a de las veces, tu trabajo con √©l se hace de formapresencial, o sea, que recibir√°s feedback y podr√°s t√ļ mismo valorar el nivel de satisfacci√≥n que profesa.

Una revisi√≥n totalmente positiva no es una buena se√Īal. Normalmente indica dos cosas: una, tu tutor no se lo ley√≥ y por tanto solo quiere que lo dejes en paz; dos, no tiene la menor idea de lo que est√°s hablando, lo cual significa que no comparten √°reas de experticia y, por tanto, no tiene la capacidad para ayudarte. Fatal.

Por otro lado, una revisi√≥n totalmente negativa tampoco es algo bueno. Quiere decir que tu tutor difiere de los axiomas que sostienen tu pensamiento, por lo que encuentra inapropiadas todas operaciones que de all√≠ se desprenden. Com√ļnmente, tal animadversi√≥n involucra discrepancias de corte pol√≠tico o √©tico. El problema aqu√≠ no tiene que ver, por tanto, con la valoraci√≥n per se, sino con la relaci√≥n entre ustedes. Es resultado de una mala elecci√≥n de tu director de tesis, y eso ya lo hablamos en trabajos anteriores.Frente a esta situaci√≥n, aunque ser√° un paso bien complicado, mi recomendaci√≥n es quecortes por lo sano y cambies de tutor o de programa. En ese contexto te ser√° muy arduo progresar.

¬ŅC√≥mo responder? Antela revisi√≥n de tu supervisor, lo m√°s importante es que sepas traducirlas a pr√°cticas cotidianas. Me refiero a que sus criterios no solo est√°n orientados hacia el resultado que reci√©n analizan, sino a tu programa de desarrollo en sentido general. Consecuentemente, la soluci√≥n a los apuntes recibidos toma tiempo y debe tener expresi√≥n en tu plan de habilidades. Por ejemplo, si una de las acotaciones indica un error en la metodolog√≠a, no saltes de inmediato a reescribir la falta. En cambio, primeramente, haz algunas lecturas sobre el tema, luego discute con √©l interrogantes y dudas, a continuaci√≥n, haz ciertas pr√°cticas donde las apliques, y solo entonces, vuelve con el manuscrito corregido. Ver√°s que encontrar√°s una respuesta diferente.

Segundo, las revisiones de colegas del mismo campo te aportan otros elementos. Date cuenta que un colega de un doctorando significaexclusivamente otro doctorando.Aquí no hay una relación de jerarquía, sino de camaradería. No hay superiores ni subordinados y, por eso, las más de las veces, estas valoraciones se hacen con mucho respeto y tienen un carácter positivo. Se cuida más la cordialidad de la relación, que juzgar con objetividad el trabajo. Encima, al compartir logros y penas similares hay un aura de empatía que siempre incide sobre el juicio.

¬ŅPara sirve entonces? El principal beneficio de la revisi√≥n de un colega es la identificaci√≥n de nuevas fuentes de conocimiento de las que no est√°s al tanto o que no has explorado a√ļn. O sea, referencias actualizadas que ignoras, facetas de tu objeto que no tomaste en cuenta, autores interesantes que omitiste, espacios de socializaci√≥n donde presentar tus resultados como eventos y simposios que no sab√≠as que exist√≠an o, incluso, publicaciones novedosas. La clave es aprovechar las experiencias de otra persona que realiza una exploraci√≥n similar a la tuya. No se trata tanto de corregir como de expandir los horizontes de tu texto.

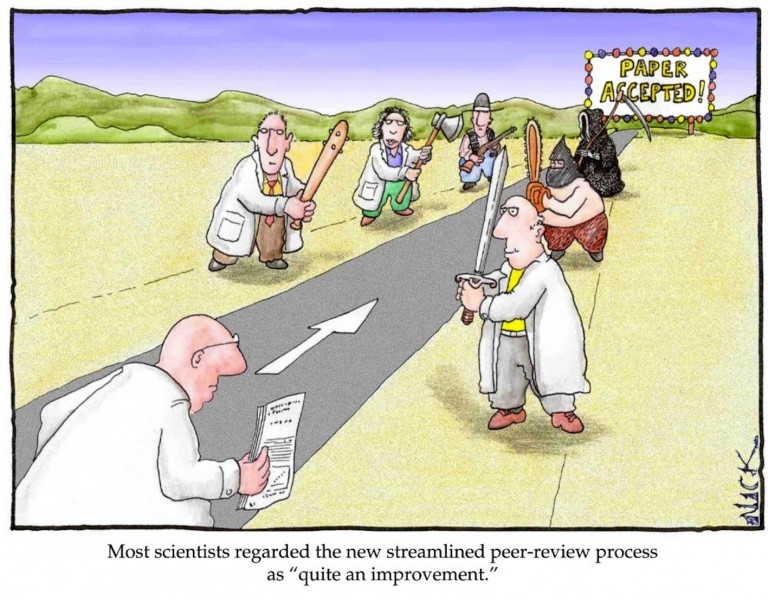

Tercero, la revisi√≥n m√°s desafiante: las revistas acad√©micas. Aqu√≠ ya est√°s en la √ļltima vuelta de tuerca, volcado por completo en la fase de publicaci√≥n de tus hallazgos. Los textos enviados son revisados inicialmente por el editor, quien garantiza que la propuesta se ajusta al perfil de la revista. De ah√≠ pasan a manos de los revisores, quienes son (doctores) especialistas del tema suscritos a la misma revista. Como todo este proceso se realiza de manera an√≥nima, lleva el nombre de blind peer review. Hay mucho debate hoy sobre los mecanismos de las publicaciones y su naturaleza √©tica, debes ser consciente de ellos (ver, por ejemplo, Alex√°nder S√°nchez. 2011. Manual de redacci√≥n acad√©mica e investigativa: c√≥mo escribir, evaluar y publicar art√≠culos, Medell√≠n, Fundaci√≥n Universitaria Cat√≥lica del Norte, p. 118).

Los evaluadores tienen tres dict√°menes para un texto: publicable sin modificaciones, publicable con modificaciones y no publicable. De ellos, el primero es pr√°cticamente inexistente. Al menos, no he conocido a nadie al que le hayan publicado algo en un journal serio sin haberle hecho varias trasformaciones previas.

Una vez devuelto el manuscrito con las acotaciones, debes dar respuesta a todos los comentarios.Eso no entra√Īa que debes acceder a todos los criterios de los evaluadores. Si un se√Īalamiento supone un cambio radical en tu perspectiva o su soluci√≥n conlleva m√°s tiempo de los plazos con que cuentas, no discutas, no repliques, este no es un espacio para ello. Si no est√°s dispuesto a reconstruir el trabajo, te recomiendo es que cambies de inmediato de revista y vuelvas a comenzar el proceso.No obstante, en mi experiencia, una vez resueltas las anotaciones, el escrito crece mucho y se muestra much√≠simo m√°s acabado.

¬ŅQu√© hago con mi manuscrito destrozado? Identifica la naturaleza del se√Īalamiento y aseg√ļrate de ofrecer respuesta a todos

Ahora bien, el día que recibes la revisión, ya sea el encuentro con tu tutor o colegas o el correo electrónico con la respuesta de la revista, no esperes felicitaciones o palmaditas en la espalda. El tutor te devuelve tu manuscrito lleno de marcas rojas y dos millones de comentarios a pie de página. Eso te hará sentir mal, así que prepárate. Estarás rabioso porque crees que nadie te comprende; despotricarás contra el mundo preguntándote cómo pueden ser tan ciegos y maldecirás tu suerte de encontrarte en un terreno yermo para la frescura de tu imaginación. Esto es normal.

Mi recomendaci√≥n primera es la siguiente:recoge los restos de tu confianza destrozada y t√≥mate un d√≠a sab√°tico. Bajo ning√ļn concepto te enfrentes col√©rico a la realizar las correcciones. Cambia de actividad, haz algo f√≠sico, en exteriores y, preferentemente, de tipo social. No hagas nada de corte acad√©mico y al√©jate de tu trabajo habitual. Haz algo que te guste mucho: cocina, baila, haz yoga. Te servir√° para calmar las emociones y no darle demasiadas vueltas. Como reza el dicho, la noche da consejo.

Mi recomendaci√≥n primera es la siguiente:recoge los restos de tu confianza destrozada y t√≥mate un d√≠a sab√°tico. Bajo ning√ļn concepto te enfrentes col√©rico a la realizar las correcciones. Cambia de actividad, haz algo f√≠sico, en exteriores y, preferentemente, de tipo social. No hagas nada de corte acad√©mico y al√©jate de tu trabajo habitual. Haz algo que te guste mucho: cocina, baila, haz yoga. Te servir√° para calmar las emociones y no darle demasiadas vueltas. Como reza el dicho, la noche da consejo.

Al d√≠a siguiente, retoma el trabajo. Lo primero que debes hacer al volver sobre tu manuscrito es colocar, en un documento diferente, todos los se√Īalamientos recibidos. Intenta recordar si son nuevos o si ya los has escuchado antes. Si este es el caso, recuerda la respuesta que les diste. ¬ŅLos ignoraste o ya los hab√≠as cambiado y la respuesta no fue satisfactoria? Haz memoria.

Lo segundo es aprender a reconocer la naturaleza de las indicaciones. ¬ŅSon cuestiones de ret√≥rica? Es decir, ¬Ņno es un problema del argumento que defiendes, sino que la forma en que lo expresaste fue incapaz de convencer a tu lector? ¬ŅSon asuntos de redacci√≥n, de estilo o de vocabulario? O, en otro sentido, ¬Ņson cr√≠ticas a tus m√©todos? ¬ŅSe cuestiona tu proceder en la obtenci√≥n de datos? O, en otra ruta, ¬Ņes el an√°lisis de la evidencia la que es puesta en duda? ¬ŅPor qu√©?

Normalmente, una revisión vendrá con todos estos aspectos mezclados y es imperativo para ti aprender de inmediato a discriminar su causa.

Tercero, te recomiendo comenzar por todos aquellos que corresponden a ortograf√≠a, omisiones y formato. Eso te ayudar√° en varios sentidos. Por un lado, ver√°s que el texto mejora inmediatamente, adquirir√° una mayor calidad y dejar√° de parecer un borrador. Por otro lado, m√°s importante a√ļn, solventar estos asuntos que toman, cuando m√°s, solo un d√≠a o dos de trabajo, te dar√° el primer soplo de autoestima que se necesita luego del mazazo de la cr√≠tica.

Y cuarto, s√© realista. Si ya tienes claro las dificultades, ahora traza un plan para enfrentarte a ellas. Desint√©gralo en acciones peque√Īas y ponle fechas que puedas verdaderamente cumplir. Quiz√°s debes incrementar las fuentes revisadas, quiz√°s necesites m√°s experimentos o conducir otras entrevistas. No te apures. Aspira hacia lo verdaderamente necesario para superar el reproche recibido. Ver√°s cu√°n superior estar√° tu texto luego de este repaso.

…

En conclusión, aprovecha las revisiones al máximo. Ponte en el lugar de los evaluadores y sé crítico con respecto a tu propio escrito. Aplicando una estrategia apropiada de selección de revisores y asumiendo una correcta actitud ante las mismas podrás convertir lo que es un miedo natural (a nadie le gusta sentirse inspeccionado) en una herramienta poderosa de perfeccionamiento.

Espero que estas estrategias te funcionen,no sólo para traducirlas en razones operativas a aplicar en el trabajo específico, sino también como coraza emocional que te proteja de heridas innecesarias y te permitan avanzar. Úsalas como mecanismos de motivación. No te dejes marcar por la viruela del resentimiento, no se cura con facilidad.