narrativa

Premian en Camagüey a jóvenes creadores en concurso Un Kpricho Creativo (+ Fotos)

Jóvenes artistas agramontinos resultaron premiados como parte del concurso Un Kpricho Creativo, organizado por el Dúo Dulce Kpricho, integrado por los trovadores Ada Naranjo González y Harold DÃaz Pedraza, con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Asociación Hermanos SaÃz de Camagüey.

Un Kpricho Creativo premia las mejores obras en las categorÃas de PoesÃa, Composición Musical y Narrativa, para ello se convocó a un jurado de expertos dividido por comisiones en correspondencia con cada categorÃa.

En el apartado de PoesÃa el jurado integrado por Olivia de la Caridad Casanova Blanco, Yadira Troche Nerey y Leoneski Buquet RodrÃguez decidió otorgar el Gran Premio a la obra ¿Qué más que la vergüenza?, de Alejandro Muñoz Aguilera; la primera mención a Soy fragmentos de la brisa de Rosabel Pi González; una segunda mención a la obra Cantos Silvestres, a cargo de Christian Muñiz Anido, la cual destaca por el rescate de lo tradicional en la décima; y una tercera mención a la obra Alas, de Lixiel MarÃa Riverón Cardona.

En el caso de Composición Musical fueron galardonadas con tercera mención la obra Tonada libre habanera del joven Christian Muñiz Anido; segunda mención la pieza Espejuelos oscuros a cargo de Lixiel MarÃa Riverón Cardona; tercera mención a Penas de bohemio, de Carlos Rafael Gonzáles Caballero y el Gran Premio para Champions como Izzy, por Irán DÃaz Gómez.

En tanto en la categorÃa de Narrativa premiaron las obras Ãltimo abrazo a la realidad, de Aracelis Fonseca Batista, con tercera mención; Laura, a cargo de Rosabel Pi González, con segunda mención; ¿Cuántos Jaimes no habrá?, de Edián DomÃnguez, con primera mención, y el Gran Premio en este apartado quedó desierto.

A decir de la artista Ada Naranjo, el certamen busca incentivar la creación y propiciar que noveles artistas canalicen sus creaciones hacia un perfil profesional consolidado.

En ese contexto José Xavier Guerra Carmenates, presidente de la filial camagüeyana de la Asociación Hermanos SaÃz, invitó a los jóvenes creadores a participar de la entrega de 2024, que se desarrollará durante la Feria de Jóvenes Creadores Golpe a Golpe. (Idaylen RodrÃguez RodrÃguez/Radio Cadena Agramonte) (Fotos: perfil en Facebook de la AHS Camagüey)

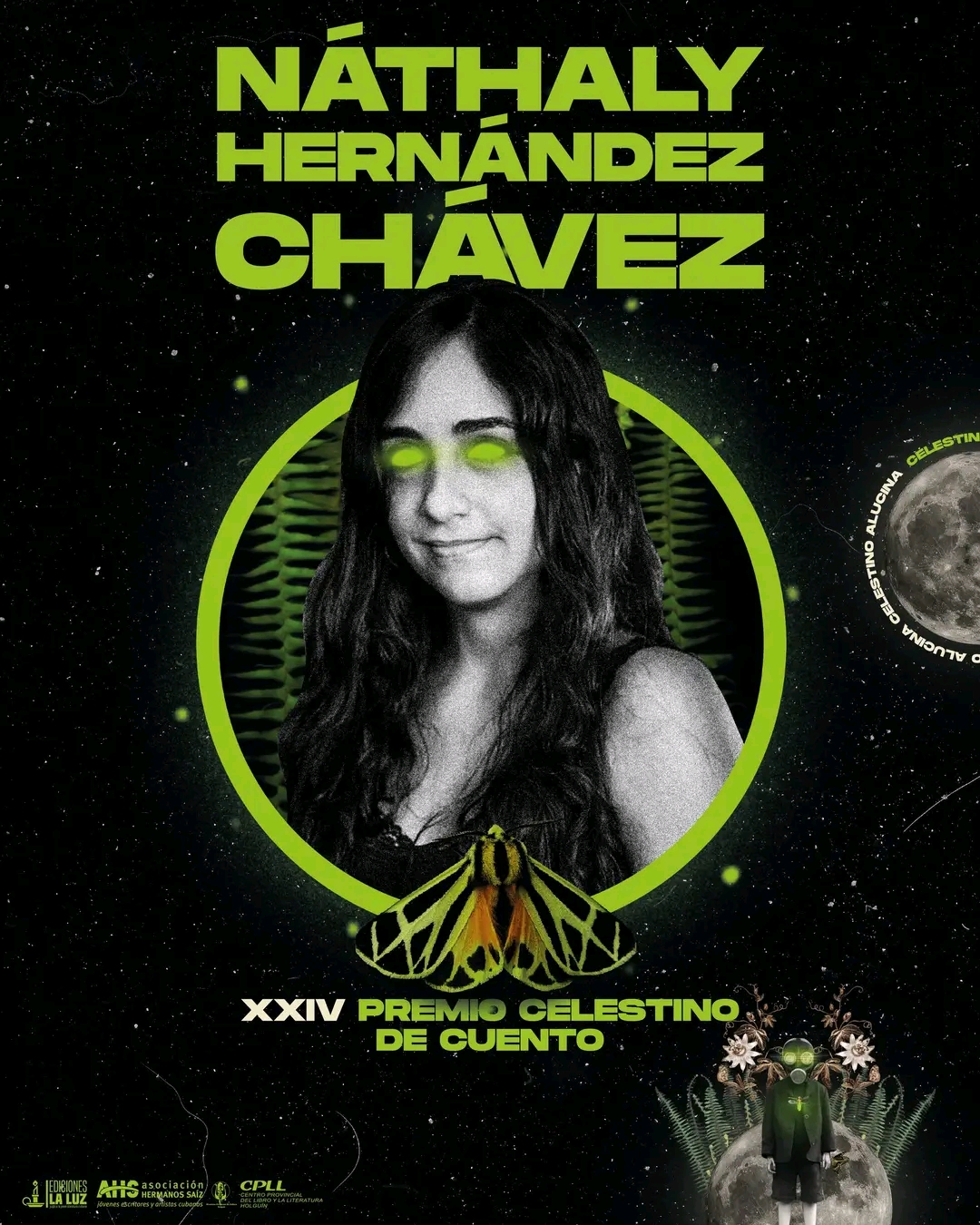

Anuncian en HolguÃn ganador de XXIV Premio Celestino de Cuentos

El Premio Celestino de Cuentos en su edición 24 ya tiene ganador. El jurado que preside Senel Paz e integran Atilio Caballero y Eugenio Marrón, ha seleccionado de entre los 23 cuadernos en concurso y de forma unánime, a tres tÃtulos que merecen menciones. Se trata de Los iguales, de Reineris Betancourt, de Guantánamo; Gestalt, de Miguel Montero, de HolguÃn, y El Alondra, de Lisbeth Lima, de Santiago de Cuba.

El premio, según se declara en el acta del jurado, se otorga al libro que logró: âun conjunto de siete cuentos que se distingue por su unidad, tan eficaz como precisa, no exenta de un aliento poético que se asienta en su estilo, tanto en lo afectivo como en lo doliente de asuntos y personajes, para ofrecer un mosaico de historias en el que la memoria, el paisaje, la familia, el amor, la muerte y la escritura expanden sus querencias.â Tales son las cualidades que han detectado en La figura en el puente, de la matancera Náthaly Hernández Chávez.  Â

La joven narradora es también periodista y promotora literaria. En 2021 fue ganadora del Premio David de ciencia ficción con el libro Las azules colinas de Europa.

El Premio Celestino de Cuentos este año ha estado dedicado a Ãtalo Calvino, Sergio Pitol, Reinaldo Arenas y Roberto Bolaños en su 100, 90, 80 y 70 años respectivamente. El evento que se organiza desde Ediciones La Luz con el coauspicio del Centro Provincia del Libro y la Literatura de HolguÃn y la Dirección Provincial de Cultura, ha tenido un intenso programa de lecturas de narrativa, presentaciones de novedades editoriales de sellos invitados y del anfitrión, paneles dedicados a la vida y obra de los autores homenajeados.

Igualmente, otras expresiones artÃsticas como las artes visuales y el audiovisual han encontrado espacio en la programación, con la inauguración de la muestra de carteles Pedazos de nube, de Alejandro ZaldÃvar, y la proyección del documental Cosme: un enorme juego con el tiempo, de Alejandra RodrÃguez Segura.

Las voces de Celestino

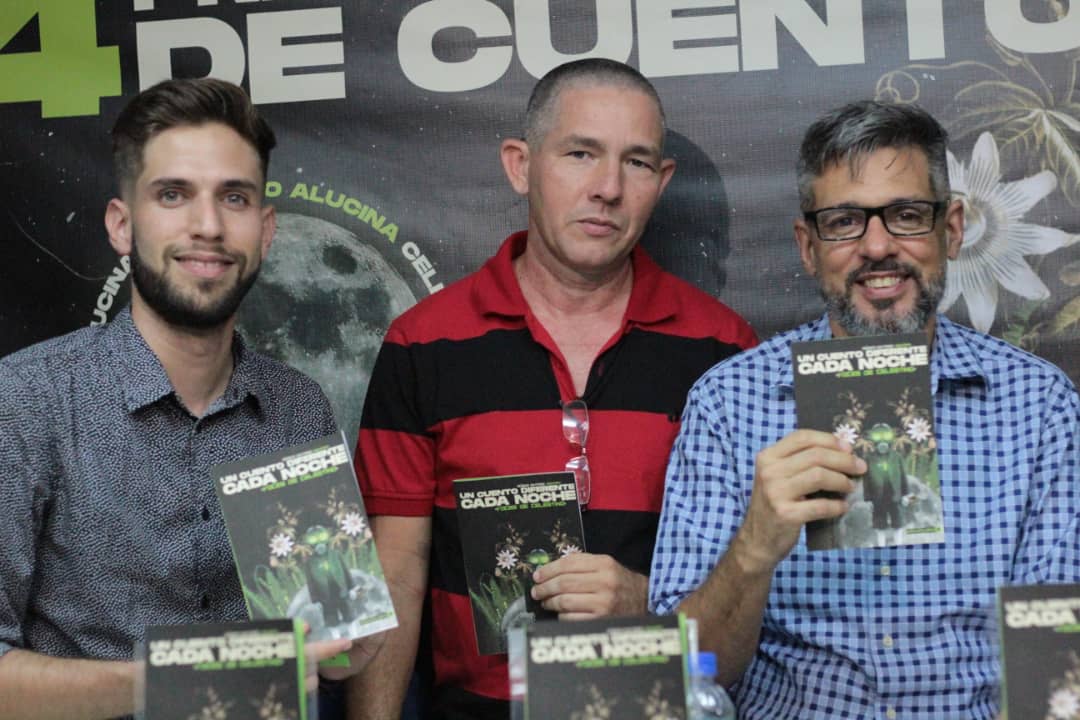

La presentación del audiolibro Un cuento diferente cada noche. Voces de Celestino constituyó una de los momentos significativos del programa del XXVI Premio Celestino de Cuento, organizado por Ediciones La Luz, sello de la AHS en HolguÃn, hasta el próximo dÃa 10.

Este material, una de las novedades de esta reconocida casa, está dedicado al 80 aniversario del natalicio de Reinaldo Arenas, autor de la novela Celestino antes del alba, que da nombre al evento fundado en 1999; y reúne una cifra representativa de varios autores premiados en el certamen, quienes leen un relato perteneciente a su cuaderno ganador.

En las palabras del material leemos que si bien este âno se aproxima a una antologÃa, es por mucho, una muestra exquisita de la joven literatura cubana que contiene los presupuestos más altos de la narraciónâ. Por lo que integran este volumen 24 pistas de audio en la voz de los escritores Rubén RodrÃguez, Marvelys Marrero, Luis Yuseff, Martha Acosta, Rafael A. Inza, Ariel Fonseca, Evelyn Queipo, Robert Ráez, Elaine Vilar Madruga y Héctor Leandro Barrios.

Publicado en la colección Quemapalabras, Un cuento diferenteâ¦, con dirección general de Luis Yuseff, editor jefe de La Luz, y selección de textos de Elizabeth Soto, acerca al público además a fragmentos de la insigne novela de Arenas, en la voz del locutor y periodista Aniel Santiesteban. Asimismo participaron en la realización de este material Amalio Carralero, en la grabación y edición de voces, diseño del joven artista visual Alejandro ZaldÃvar y música de DJ Whisper, como artista invitado, quien creó la música para esta producción.

Como parte de la colección Quemapalabras, Ediciones La Luz ha editado unos quince audiolibros que materializan, en las voces de jóvenes escritores holguineros y otros autores, la obra de figuras consagradas de la literatura, como 10×10 Huevos de dinosaurio. Cuentos de Augusto Monterroso, Una cantidad misteriosa. Selección de poemas de Cintio Vitier y Quiero escribir con el silencio vivo. Poemas de Fina GarcÃa Marruz en la voz de José Adrián Vitier.

Pedazos de nube para iniciar el Celestino

El XXIV Premio Celestino de Cuento inició en HolguÃn con la apertura de la exposición de carteles Pedazos de nube de Alejandro ZaldÃvar y la presentación del jurado de esta edición, que se extenderá hasta el próximo dÃa 10 con un amplio programa de actividades.

Las piezas de este joven artista digital, quien tiene a cargo además la visualidad de la campaña de promoción del libro y la lectura de Ediciones La Luz y la del propio Premio, constituyen una evocación a la novela Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, a quien este año se dedica, junto con otros autores, el Premio al celebrarse su 80 natalicio.

El escritor holguinero Eugenio Marrón, en las palabras de presentación de la muestra, abierta al público este lunes en la sede de La Luz, destacó que lejos de ser un mero reproductor del libro a través de figuraciones más proclives a colocar en un espejo frente a las páginas, Alejandro se adentra en lo temerario de otras vÃas a través de su personal elección.

Además, convierte la lectura figurativa del texto en la reconstrucción imaginativa del mismo, y en ese rumbo, se adentra en la novela no con los ojos del lector, sino con los del artista que se apropia de todo lo refulgente âaves, flores, cuerpos, centelleos, pálpitosâ para entregar su Celestino personal, desde lo viable del arte digital, añadió Marrón.

Por su parte, el jurado está presidido por el narrador y guionista de cine Senel Paz, y compuesto por Atilio Caballero y el propio Marrón, quienes deliberarán entre las más de 20 obras en concurso, para, como cada año, finalizando el evento, entregar el Premio Celestino.

Como parte de esta jornada inaugural se presentó el documental Cosme. Un enorme juego con el tiempo, de Alejandra RodrÃguez Segura, como homenaje al artista de la plástica Cosme Proenza, colaborador del Premio, al entregar un grabado suyo al ganador.

Hasta el próximo dÃa 10 esta cita literaria, una de las más esperadas en el paÃs por los jóvenes escritores, desarrollará un variado programa que incluye conferencias, paneles, presentaciones, homenajes, exposiciones y lecturas. Además de los 80 años de Arenas, el certamen dedica sus jornadas al centenario del natalicio del escritor italiano nacido en Cuba Italo Calvino, a los 90 años del mexicano Sergio Pitol y al 70 del chileno Roberto Bolaño.

Varios paneles abordarán aspectos de la vida y obra de estos reconocidos narradores, moderados por los escritores Erian Peña Pupo y Adalberto Santos, y con la presencia de varios autores cubanos como Manuel GarcÃa Verdecia, Marbelis Marrero, Mariela Varona, Irela Casañas, Rubén RodrÃguez y Eugenio Marrón. Además se rendirá homenaje a Eduardo Heras León, escritor y maestro de numerosas generaciones de narradores cubanos, a quienes impulsó a través del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso.

Organizado por Ediciones La Luz y la AHS, el Celestino contará con la presentación de varias novedades editoriales, como Girasoles en el fin del mundo, de Elaine Vilar Madruga, galardonado del XXI Celestino; el audiolibro Un cuento diferente cada noche. Voces de Celestino, y el libro infantil Cuentos nuevos que parecen antiguos, de Luis Caissés.

Auspiciado además por el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Dirección Provincial de Cultura, el Premio Celestino surgió en 1999 como homenaje a la importante novela de Reinaldo Arenas Celestino antes del alba, y su primera edición lo recibió el narrador y periodista holguinero Rubén RodrÃguez González con âFlora y el ángelâ.

En su XXIV edición, Celestino alucina

La vigésimo cuarta edición del Premio Celestino de Cuento reserva una serie de homenajes. La conferencia realizada en horas de la mañana en el salón Abrirse las Constelaciones en la propia sede de Ediciones La Luz, anunció a la prensa que el evento que sesionará del 5 al 10 de junio, estará dedicado a los aniversarios 70 de Roberto Bolaños, 80 de Reinaldo Arenas, 90 de Sergio Pitol, y 100 de Ãtalo Calvino.

La apertura prevista para el dÃa 5 de junio a las 6:00 p.m. contará con la presentación del jurado que para esta ocasión honran los prestigiosos escritores Senel Paz, Atilio Caballero y Eugenio Marrón. Con la proyección además del documental Cosme: un diálogo infinito con el tiempo, de Alejandra RodrÃguez Segura, y la exposición personal Pedazos de Nube, del artista visual Alejandro ZaldÃvar, inician las actividades de uno de los certámenes literarios más importantes del paÃs.

El editor, poeta y director del sello holguinero de la AHS en HolguÃn, Luis Yuseff, anunció además que esta semana estará cargada de sorpresas con la presentación de libros muy esperados: Cuentos nuevos que parecen antiguos, de Luis Caisés, y Girasoles en el fin del mundo, de Elaine Vilar Madruga, quien resultara ganadora del Premio Celestino en la edición vigésimo primera. Â

Sesionarán paneles, conferencias, en alusión a los aniversarios de los reconocidos escritores antes mencionados con debates y polémicas en torno a la polÃtica cultural, y no faltará como es habitual, el espacio dedicado a las editoriales invitadas, Editorial El Mar y la Montaña, Ediciones HolguÃn, y los sellos colombianos Editorial Avatares y 9 Editores.

El evento mantiene la gráfica acostumbrada, este año extrapolando códigos de marcada trascendencia visual, donde se patinan espectros y referentes a la inteligencia artificial que hacen del collage una manera muy fresca de representar a un Celestino que este año alucina.

La presentación del audiolibro Un cuento diferente cada noche. Voces de Celestino, bajo la dirección general de Luis Yuseff y Elizabeth Soto, y el dosier digital que incluirá artÃculos para un merecido homenaje a los escritores recientemente fallecidos Antón Arrufat y Eduardo Heras León, circularán en las diversas plataformas por las que navega la editorial.

Los paneles, moderados por el escritor Erian Peña Pupo y con la presencia de varios autores cubanos como Manuel GarcÃa Verdecia, Marbelis Marrero, Mariela Varona, Irela Casañas, Rubén RodrÃguez y Eugenio Marrón, abordarán la vida y obra de los reconocidos escritores a quien se dedica esta cita.

Como cada año, finalizando el evento, se entregará el Premio homónimo, luego de que el jurado delibere entre más de 20 obras en concurso; y se tiene previsto además la visita a Gibara, la Villa Blanca de los cangrejos, con una lectura de autores egresados del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso.

Auspiciado además por la Uneac en HolguÃn y el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Premio Celestino de Cuento surgió en 1999 como homenaje a Reinaldo Arenas y su primera novela, Celestino antes del alba, por iniciativa de Ghabriel Pérez. En su primera edición lo recibió el narrador y periodista Rubén RodrÃguez, con el cuento âFlora y el ángelâ.

Sutilezas tras una Rapsodia bohemia (+ Fotos)

Historias de personas comunes, que caminan por nuestras calles y parques, montan en el ómnibus, sueñan o renuncian a los anhelos ante necesidades materiales, se frustran, se excitan o solo observan. Ciento y una páginas. Una muchacha descubierta que mira desde la cubiertaâ¦

Todo eso es parte de âRapsodia Bohemiaâ, libro de la joven escritora Yeney de Armas GarcÃa, ganadora del Premio Calendario 2016 por esa obra, que privilegia lo aparentemente simple, sin grandes héroes, giros narrativos, ni sorpresas.

Con tÃtulos como âEncuentre las doce diferenciasâ, âDespués del desfileâ, âServicio de habitacionesâ, âSinâ, âLa Peceraâ y âEsto es algo de lo que te has perdido últimamente en Facebookâ, el texto general muestra parte de la cotidianidad cubana, desde la visión narrativa de una representante de sus nuevas generaciones.

A decir del escritor Yunier Riquenes, miembro del jurado que concedió el premio junto a Daniel DÃaz Mantilla y Jesús David Curbelo, Rapsodiaâ¦Â âcuenta cómo sienten y piensan, cómo aman y desechan, cómo asumen la vida muchos jóvenes hoy y aquÃâ.

Para el narrador, ensayista y profesor, Francisco López Sacha, son ârelatos cuyas conclusiones son inconclusas, es decir, no pretenden finales. Yeney de Armas ha suprimido ya, definitivamente, el concepto dramático del cuento, algo que empezó a manifestarse en los años ´90 en escritores como Atilio Caballero, Alberto Garrandés, Jesús David Curbelo y que ahora ya es lo natural, lo que ingresó a la sangre del cuento cubanoâ.

Agrega que âel punto de partida de cada relato es un suceso cualquiera, las cosas más cotidianas se van convirtiendo en una atmósfera, se van creando en una especie de pequeña suiteâ, pero los escenarios tampoco suelen tener rebuscamientos, aunque en ocasiones, como en âUna taza de téâ, son algo singulares.

Uno de los aspectos positivos del libro es esa capacidad para, desde las formas sencillas, explorar lo existencial, lo real y lo deseado, los conflictos más allá de lo expresado con palabras.

La autora, ganadora del Premio César Galeano (2013) por Encuentre las doce diferencias y de la beca Dador (2016) por el proyecto Un mundo allá afuera, consigue indiscutiblemente textos que motivan el pensamiento, a partir de estructuras lineales. Explora las frustraciones y los sueños, como el de ser escritora, con referencias a los procesos creativos, afectados a veces por las necesidades y complejidades de la realidad.

En el libro hay amores y partes de nuestras vidas, como viajar en un ómnibus, conocer pasajeros agradables o no, llenar el tanque de agua en la casa o no poder hacerlo.

Está claro que Rapsodiaâ¦Â en ningún momento pretende erigirse como galerÃa de técnicas para sorprender e impactar, sino como espejo de letras, fuente de reflexiones desde acontecimientos que pueden ser los nuestros, los de casi todos los dÃas. Una propuesta para leer en cualquier momento.

Erian Peña, otro holguinero con el âPaco Mirâ

El joven escritor, poeta y periodista holguinero Erian Peña Pupo resultó el ganador en la categoria de Narrativa del Premio Paco Mir In Memorian 2022 que otorga cada año la filial de Literatura de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) de la Isla de la Juventud.

âEsquina Propiaâ es el tÃtulo del cuaderno ganador, el cual reunió seis cuentos que escritos en diferentes épocas conservan como hilo temático en común las relaciones de pareja y familiares que ubican al hombre en su propio contexto y muestran como los hechos pueden moldear las acciones de los protagonistas.

Peña Pupo, en entrevista concedida a ¡ahora! digital comentó que se considera un autor paciente, pues no es de los que buscan un tema de partida para comenzar a escribir el libro, tal vez por eso de que el ejercicio del periodismo y el ensayo demanda de él mucho tiempo, prefiere esperar que las historias vayan surgiendo.

Es por ello que en el cuaderno pueden leerse desde cuentos escritos en su etapa de estudiante universitario hasta algunos de tan solo algunos meses en los que resulta evidente, según sus palabras, un cambio sustancial respecto a las técnicas narrativas y puntos de giro.

Fotos: CortesÃa del entrevistado.

Fotos: CortesÃa del entrevistado.

Fueron unas 30 las obras concursantes en el apartado de Narrativa en la XIV edición del Paco Mir, certamen que en esta oportunidad reunió en el jurado a los escritores Jesús Candelario, de Cienfuegos, Rafael Almaguer Inza, el holguinero ganador el pasado año y Nelton Pérez, por la Isla de la Juventud.

En una peculiar y jocosa acta de premiación, Nelton Pérez caracterizó lo que debió ser una competencia dÃficil por la calidad de los textos enviados, comparable con âuna operación especial en trillo de marabuzarâ y que finalmente los llevó a seleccionar los cuentos escritos bajo el seudónimo de Zaratustra, donde se habla de la vejez, un crimen por celos, el saxofonista que huye de sà mismo y la añoranza de una mujer por sus años universitarios.

El concurso literario Paco Mir In Memorian 2022 que auspicia la filial de la Uneac en la Isla de la Juventud con el apoyo de la Asociación Hermanos SaÃz de ese territorio premia además de la categorÃa de Narrativa, los apartados de PoesÃa y Literatura infanto-juvenil que en esta edición reconoció a los escritores Yadián Carbonel por âCaja de Herramientaâ y Maikel Rafael Paneques por âAdiós famosos volantesâ, respectivamente.

Trazar los lÃmites del relato como quien modela una pieza de arcilla

Horacio Quiroga, uno de los grandes narradores latinoamericanos, escribió un âDecálogo del perfecto cuentistaâ, como otros escritores han dejado los suyos. Nueve de los preceptos del decálogo de Quiroga son prescindibles según Julio Cortázar, pero el último, el décimo, posee una lucidez impecable: âCuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes. De los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuentoâ. La noción de pequeño ambiente da su sentido más hondo al consejo, al definir la forma cerrada del cuento, su esfericidad. A eso sumamos otro punto significativo: el narrador pudo haber sido uno de los personajes, es decir que la situación narrativa en sà debe nacer y darse dentro de la esfera, trabajando del interior hacia el exterior, sin que los lÃmites del relato se vean trazados como quien modela una pieza de arcilla; o sea que el ritmo de las formas de la vida en la esfera deben pre-existir, de alguna manera, al acto de escribir el cuento; como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implÃcitamente en ella y la llevara a la extrema tensión, a la perfección de la forma esférica.

Estos tres libros de narrativa del catálogo de Ediciones La Luz âuna novela y dos selecciones de relatos: El planeta rojo, de Eliécer Almaguer, la novela; y Animal de otra raza, de Maribel Feliú, e Indicaciones para divorciar a un hombre, de Juan Siam, los cuentosâ me hacen recordar ese consejo dado por Quiroga y subrayado décadas después por Cortázar. Modelar la arcilla, presionarla de tal manera que desde la tensión de los dedos, todo el flujo de pensamientos y emociones del cuerpo, emanen y den forma a la escritura, pero no una forma cualquiera, sino una âescritura corporizadaâ, mediante la cual estas historias destilan la vida. En estos libros el âpequeño ambienteâ en el que están sumergidos sus personajes importan en la medida en que han sido construidos a partir de soplos de existencia y a través de un hondo excavar en el ser, en los vericuetos de la personalidad. Nada importa más que estos seres que se corporizan a la par que la página cobra vida y nos hablan desde esta. Encontrarnos en ellos es uno de los maravillosos milagros que nos puede ofrecer la literatura.

La historia se compone de fragmentos de memoria, piezas de un puzle a medio armar, partes escindidas de un cuerpo mayor. Los grandes relatos âlos hombres preferimos, obstinados, los grandes relatosâ sustituyen las pequeñas historias, que sobreviven como susurros, como voces en la oscuridad de la memoria personal o colectiva. Estas voces están dispuestas a saldar esa y otras deudas con la verdad. La verdadera historia se arma del sustrato de todos los dÃas, en la cotidianidad, incluso en la calma. Se alimenta de la ausencia, del miedo, del llanto, del viaje, de los errores, de la locura, de la familia, de las relaciones amorosas, y también de la esperanza. Estos libros también le dan forma, a partir de la historia personal, de lo que cada cual atesora en su memoria, a la conformación de un cuerpo mayor, escriturable desde las páginas diarias.

El primero de ellos, El planeta rojo, es el salto a la narrativa de Eliécer Almaguer, autor de poemarios como Canción para despertar al forastero, Si Dios volviese el rostro y La flauta del solitario. Un libro que comenzó a escribir en Cuba, antes de residir en Long Beach, California, y que funciona como un anclaje doloroso, inevitable y al mismo tiempo feliz, a los años de la infancia y la primera juventud. Ambos, Eliécer y yo, compartimos la ruralidad, o sea, nacimos y crecimos a pocos kilómetros de la ciudad de HolguÃn, y de alguna manera, bastante cerca uno del otro (pocos kilómetros que marcaban ciertos estados de âno contaminaciónâ citadina). Por eso su novela âsu exorcismo, aunque se desee no abandonar jamás esos recovecos de la memoria y la felicidadâ cobra vida en personajes que creo tan semejantes a los de mi infancia que se me confunden, como si su cotidianidad, la de sus personajes, y la mÃa, fuera muy parecida.

El planeta rojo es un libro extraño, único⦠que como literatura infantil o juvenil es demasiado corrosivo, dirÃa José Luis Serrano. Traspasa esas clasificaciones desde el mismo momento en que, a través de Cheché, su alter ego ây aquà lo del personaje como uno mismo que nos decÃa Quirogaâ, Eliécer âdisecciona su niñez y, entre realidad y ficción construye un retrato escalofriante de sà mismo, revelándonos con honestidad y coraje inusitados ese monstruo que todos llevamos dentroâ. Su personaje, a veces con el mismo cinismo de un Holden Caulfield cotidiano, nos dice que somos una acumulación de nuestra infancia, un residuo, a veces no el mejor, de tiempos añorados como mejores. Esta novela, asegura Serrano, âofrece una cartografÃa del paraÃso infernal o infierno paradisiaco que constituyen los primeros años de cualquier ser humano. Al cerrar el libro sentiremos nostalgia por personajes tan retorcidos y hermosos como Cornelio, Faiffer, el abuelo Manuel, Ana Beatriz, Melchor, y sobre todo, Primitiva Salazar, esa protagonista ausente alrededor de la cual orbita toda la historiaâ. Cada paso del hombre en busca de la felicidad es un retorno a la infancia. Como el niño de la cubierta, Cheché nos mira, y lo hace Eliécer Almaguer; ambas miradas son un mundo abierto a interrogantes, cada una más abarcadora que la anterior.

Por su parte, la narrativa de Maribel Feliú (HolguÃn, 1963) es corporal, gustativa, olfativa⦠Es, en resumidas cuentas, literatura de los sentidos, escritura carnal que va cobrando vida a la par de que la autora experimenta sensaciones, instintos, hallazgos, maniobras⦠y nos hace ser partÃcipes de ellas âcon todos los riesgos que para el lector eso conllevaâ con el mismo desparpajo con que nos puede invitar a la más elemental de las cosas, por ejemplo, a sabernos animal de otra raza en las anchas puertas del deseo. Sus cuentos exudan cuerpos, traspiran estados somáticos, se dejan llevar por sà mismos, o sea, por una naturaleza que, la mayorÃa de las veces, no cree en posibles normas o impedimentos que coarten la sensación de abrir las alas y dejarse caer en el vacÃo.

Maribel reúne en este libro, Animal de otra raza, once relatos; algunos ya publicados en otros textos, y otros por primera vez en letra impresa. En ellos Maribel se nos ofrece como una narradora singular, capaz de construir atmósferas âusando a la vez el tono Ãntimo y el omniscienteâ. El âdesdoblamiento en múltiples sujetos lÃricos ha signado la obra de la Feliú con un inapresable aliento poético que va permeando la prosa, llenas de sensualidad y extremoâ. Los cuentos incluidos en este volumen dan fe de ello. âSus personajes âmuchas veces en primera persona, que nos refuerzan lo del personaje como uno mismo que nos hablaba Quiroga, el personaje Maribel Feliúâ coquetean y oscilan todo el tiempo entre el placer y el dolor, la rabia y la alegrÃa, la inocencia y el delirio, la soledad y el deseoâ. Como escribió Mariela Varona: âEl mundo de estos cuentos se muestra cargado de erotismo, pero elevado a un nivel casi fantasmagórico, rayando en el absurdo o desdibujado por una intención capaz de desencadenar a todos los demonios. En el laberinto de luces y sombras de los cuentos de Maribel Feliú, son muchas las pistas que nos conducen al centro mismo de lo que somos. Y las claves están aquÃ, para quien quiera y sepa encontrarlasâ. Basta con leer a fondo y dejarse llevar por las aguas torrenciales del deseo que dar cuerpo a su escritura.

Finalmente en Indicaciones para divorciar a un hombre, Juan Siam (Banes, 1960) reúne relatos narrados en primera persona, fragmentos de vida como si fueran testimonios de épocas y momentos: la existencia de seres comunes con historias también comunes que dan de beber a un paÃs común. Asà se construye el imaginario social (con todas las virtudes, pero también con todos los errores, como seres humanos). Lo peculiar de las historias de Siam es que todas o casi todos los relatos son de amor. PodrÃa resultar paradójico, pues el amor, lo sabemos, lo permea todo. O más que el amor, lo que prevalece en estos relatos son relaciones de pareja vistas a través del fracaso y de la permanencia, de la locura y la frustración, de la subsistencia y el desencanto, del anhelo y la fragilidad, de la posesión y los matices del deseo. Y todas ellas parten de una perspectiva femenina; o sea, son mujeres quienes narran las historias (relatos que, además, no pretenden hacer derroche de técnicas, sino lo contrario). Siam se arriesga en el dominio de una voz que es varias al mismo tiempo: personajes diferentes, muchos relacionados entre sÃ, pero con matices, edades y psicologÃas desiguales, con miedos, con deseos (también sexuales) y dudas, con vidas hechas o deshechas por la realidad.

Es como si Juan Siam nos dijera que conoce bastante a las mujeres y por ello se permite hablar por ellas, poner en papel, que es dejarlo en la memoria, los dÃas de sus vidas, esa que ha puesto a sus personajes a decidir, para luego absorberlos, devolverlos y olvidarlos⦠en un libro de una estructura coral, polifónica, abierta a las múltiples confluencias de la lectura. En este coro âcustodiado por una foto de Junior Fernández a partir de un original de Henri Cartier-Bressonâ terminamos identificándonos; nos encontramos⦠Es como si el paÃs cupiera en una calle, en una familia, en nosotros, aunque sepamos que somos también las consecuencias del paÃs y sus designios. Con todo eso se construye el andamiaje de estos cuentos: Cuba, historia, relaciones de pareja, familia, amor, identidad, virajes sociopolÃticos de las últimas seis décadas, Patria⦠dejándonos frente a las historias sencillas y conmovedoras de Juan Siam, a sabiendas, como él mismo nos cuenta, que âel éxito consiste en no tener éxito. En tener una pequeña satisfacción todos los dÃas. Una pequeña felicidad todos los dÃasâ.

Liset y sus gatos singulares en una casa fraterna

Dicen que los gatos siguen llegando como si por el mundo se hubiera regado la voz de que este es un refugio seguro. No es una invasión felina. ¡Qué va! Los mininos llegan de paso, en una casual manera de cambiar de aires, vacacionar y hasta âsocializarâ. Y muchos se marchan con la misma espontaneidad con la que llegan, relamiendo sus bigotes y con la cola en alto.

Aseguran que es fácil encontrar el lugar si preguntas la dirección: lleva por nombre âLa casa de los gatos perdidosâ, y ya casi todos la conocen por las historias que allà suceden, y porque hasta un asunto de redes sociales se ha vuelto este hogar de tránsito, que con amor sostienen Ricardo y su hija Ana. Una vivienda singular que ha creado para el disfrute de los niños y de la familia toda, la periodista, escritora y editora Liset Prego (HolguÃn, 1988) como un âhermoso canto a la fraternidad y la toleranciaâ.

La casa de los gatos perdidos (Ediciones La Luz, 2019) reúne un manojo de historias entretejidas en la realidad animal que sucumbe al mundo de los humanos. En sus páginas, donde todos son cuidados con igual dedicación, ronronean gatos pardos, blancos, rayados, con manchas, de razas envidiables y comunes felinos de apariencia simple.

En un entramado diverso de voces gatunas, emergen una serie de caracteres felinos totalmente inadaptados a la sociedad, y que para sobrevivir tratan de encontrar fórmulas que le permitan adaptarse a su entorno. Cada uno de ellos: Pimienta, Susana, Tito, Garabato, Lilita, Osiris, Cosme, Fiona, Shakespeare, Macusa, opta por resistir a su manera, pero sin dejarse vencer por las situaciones diversas que enfrentan.

Camas, alimentos, peines, cascabeles, juguetes y otros objetos dispersos en cada una de las historias hablan mucho de la personalidad de estos gatos, porque si algo tienen ellos es personalidad; son felinos que brillan con luz propia. Son seres libres, empoderados, tecnológicos, enamorados, independientes, empáticos, orgullosos, protectores, ingeniosos y luchadores, a pesar de las circunstancias que mueven sus siete vidas.

Por otro lado, prevalece un largo viaje hacia la libertad, que se muestra como un derecho inalienable de cualquier criatura: escoger un destino o camino variable a cada uno, sin que lo obstruya el deseo de un dueño.

Esta primicia literaria de Liset Prego, con edición de Luis Yuseff, diseño de Robert Ráez y con las sugerentes ilustraciones de Dagnae Tomás, deja entrever su instinto maternal, que con la dignidad y prestancia que la caracterizan, apuesta por un futuro mejor para sus gatos, convirtiéndolos en seres emancipados para la gran aventura de la vida.

Historias divertidas que, con un lenguaje sencillo abarcan un contenido que cuestiona patrones y conductas sociales, a partir de argumentos que apuestan decididamente por el bienestar animal y el mejoramiento humano, logrando un libro tan trepidante como el ritmo de cada relato.

Estoy segura, como afirma Rubén RodrÃguez en las palabras de contraportada, que âestos gatos singulares encontrarán lugar en el corazón de los pequeños lectores, donde se ovillarán para ronronear sus lecciones de amor y vidaâ, pues el afecto en este libro fluye de inicio a fin. Y muy atento siempre, quizás sea usted de los seres felices que mantiene abiertas puertas y ventanas, y nunca se sabe por dónde puede entrar un gato perdido.

La creación en sà es un acto de amor

Aunque no conozco personalmente a Náthaly Hernández Chávez, sus historias me han llevado a sentirme cerca de ella. Al final, esto es lo que la buena literatura consigue. No solo es una mujer que escribe poesÃa sino que también se ha lanzado a las lides de la ciencia ficción y la fantasÃa, con tan buenos pasos que su libro Las azules colinas de Europa obtuvo el más reciente Premio David en dicha categorÃa. Náthaly tampoco cree en las etiquetas literarias y sabe que, cuando se es creador, es imposible no amar al mundo. Nuestro diálogo comienza con una pregunta sencilla.

Háblame un poco de tus procesos creativos. ¿Cómo nace, cómo le das vida al hijo libro? ¿Sientes una relación maternal con las historias que creas?

El nacimiento de un libro viene marcado por la espontaneidad. Le debo mucho de mi escritura al hábito que adopté hace pocos años de anotar las ideas. Antes de eso jugaba con ellas mentalmente, pero jamás las anotaba y con el tiempo se iban borrando para dar paso a otras nuevas. Un libro de Win Wenger llamado Enseñar y aprender en el siglo XXI me dio diversos consejos respecto a la creatividad, entre ellos estaba el de escribir todo lo que se me ocurriera, incluso lo que consideraba insignificante. Lo seguà al pie de la letra (nunca mejor dicho), y comencé a anotar las ideas en libretas, en papeles sueltos, en la computadora, o en la aplicación de notas del celular. Asà lo he hecho desde entonces, salvando del olvido a muchas semillas de cuentos y poemas. Después de un tiempo recopilo esas ideas y me dejo llevar por la intuición respecto a cuáles desarrollar. Mientras escribo un cuento la mayorÃa de las veces uso música que se relacione al tema, el ambiente o a alguna emoción especÃfica vinculada a ese texto, le creo su propia banda sonora, por asà decirlo. Cuando tengo varios textos completos intento buscar los mejores en entre ellos, o cualquier relación por tema y forma. Con esta guÃa armo los libros. Cuando el libro ya tiene un nombre y unos contornos más o menos definidos, deja de ser para mà una compilación de textos para convertirse en un cuerpo único, un individuo.

Más que maternal, es una relación fraternal, de amistad. Las ideas me han hecho compañÃa desde que tengo uso de razón. Ellas y los libros han sido mis amigos en momentos en que no tuve otros. Uno de los mayores placeres de mi vida es ese momento en que me llega una idea o un verso de un poema; lo que llaman inspiración y que para mà es un sinónimo de alegrÃa. Probablemente cuando vea a mi primer libro impreso se despierten mis instintos materno-literarios.

¿Crees que las etiquetas âliteratura jovenâ, âautor novelâ, asà como sus antÃpodas âescritor consagradoâ, âescritor canónicoâ tienen en realidad algún propósito? ¿Definen algo?

Las etiquetas ayudan al lector a navegar por el océano literario, pero también pueden resultar engañosas. Pueden hacerte caer en la trampa de la complacencia, de lo superficial. Cuántas veces no hemos escuchado frases como: âpara ser tan joven no está malâ, o âlean a este autor porque es un veteranoâ, o âque malo estaba el libro para ser de un autor consagradoâ. Yugos y prejuicios donde no se compara la obra en sÃ, sino la obra contra el currÃculo literario. Esto suele ser injusto con los autores, jóvenes y viejos, los pone bajo una presión innecesaria. Y lo peor es que caemos en estas comparaciones incluso sin darnos cuenta. La realidad es que muchos lectores prefieren adquirir libros de autores veteranos que libros de noveles. Esto es lógico hasta cierto punto, pero constituye una barrera a la hora de dar a conocer nuevas voces creativas. Las definiciones son útiles, siempre que no se las tenga por algo más de lo que son: etiquetas. Y la vida es muy rica y diversa como para que se la pueda definir verdaderamente con un conjunto de estas.

En los tiempos que corren, ¿quién es el escritor?, ¿qué lugar tiene en el mundo?, ¿por qué crear? ¿Existe salvación en el acto creativo?

Pienso que el escritor es el artÃfice de la más fácil y, al mismo tiempo, la más difÃcil de las artes. Para la música, la pintura, el baile, se deben tener ciertas aptitudes fÃsico-mentales (habilidad manual, oÃdo musical, orientación espacial, etc.) que nacen con la persona y sin las cuales no pudiera dedicarse a lo que le gusta por mucho esfuerzo que ponga. Aunque hay quienes nacen con habilidad natural para contar o para componer poemas, la literatura es un ejercicio mental, construido a través del esfuerzo de la persona, de su dedicación. Hay quienes a golpe de estudio, lecturas y trabajo se han construido a sà mismos: ese es uno de los regalos de la literatura. La salvación radica en parte aquà y en parte en lo que la literatura representa, al contener belleza y reflexión, hacer pensar y a la vez provocar sensaciones, permitir al lector ser parte activa de la historia al momento de la lectura: un pequeño milagro a dos voces.

Para mà la literatura es sinónimo de esperanza y libertad, esto último por su capacidad de superar las barreras de tiempo y espacio. Por ejemplo, el autor de ficción realista se convierte en un cronista: gracias a muchos escritores del pasado podemos conocer cómo eran otros lugares y épocas, podemos incluso sentirnos transportados a ellas. Crear nos hace ser parte activa del mundo, sin ello, solo somos consumidores o reproductores. El escritor lo hace a su manera. Quienes practican otras profesiones lo hacen a la suya. Todas son válidas y pueden ser una salvación para quienes crean y para quienes reciben. Además, creo imposible ser un escritor y no amar al mundo a tu manera particular. La creación en sà es un acto de amor.

¿Es mesurable la levedad o la calidad de los libros que hoy se escriben en Cuba? ¿De qué manera contribuyen, a una cosa o a otra, el sistema de premios de nuestro paÃs y los jurados que lo integran?

No sé si es mesurable, creo que no hasta cierto punto ¿será posible hacer esa medición sin que la subjetividad interfiera? Lo que para unos parece no tener calidad para otros representa lo mejor de la producción actual, y viceversa: existen tantos criterios como personas. Pero de ser posible, hay factores que impiden formar un criterio objetivo, como por ejemplo la falta de información debido a la incomunicación actual entre los sistemas territoriales. Los libros producidos por editoriales provinciales raramente llegan más lejos que la misma provincia y la Feria del Libro de La Habana (ahora interrumpida por la pandemia). Por otra parte, los producidos por editoriales nacionales con sede en La Habana llegan de forma dispareja a las provincias. Precisamente la Feria era uno de los pocos espacios para medir empÃricamente la producción nacional, pero incluso este criterio puede resultar incompleto.

Precisamente frente a tanto aislamiento, el sistema de premios sirve como una herramienta para darse a conocer más allá de las fronteras naturales. Tanto a la levedad como a la calidad, el sistema de premios hace su contribución, precisamente porque hacen visible a un autor. Ocurre asà desde un concurso municipal hasta el Nobel (hay ganadores de este último que eran desconocidos por el público hasta que lo obtuvieron). Cuando se premia en algún concurso se considera esta obra validada para su publicación y consumo. Aunque sea en forma de noticia ocasional, se puede llegar a un público más amplio solo porque conozcan algo tan simple como tu nombre unido a una fecha y un premio.

Sin dudas, el mundo de lo fantástico tiene un especial atractivo para ti, ¿por qué eliges este género?

Amo la mitologÃa desde niña y ese cariño, lejos de menguar, ha crecido con los años. La fantasÃa es el mundo de lo imposible-posible, el lugar para escaparse o ir a pescar buenas ideas si se cuenta con el anzuelo correcto. Más que elegirla, ha estado conmigo desde que puedo recordar. De alguna manera logré colar a la imaginación en el barco de la adultez. Va de polizón. Los dÃas en que está juguetona se me dificulta concentrarme en las actividades diarias y ando soñando despierta. Aunque no he podido explotar este género en su forma pura, siento que tiñe casi todos mis escritos sin importar el género, como un estado de ánimo.

¿Un autor que cultiva varios géneros tiene menos posibilidades de especializarse en uno?

Por supuesto, por mucho que intente poner igual esfuerzo en todos, algunos le saldrán mejor que otros. Tenemos tiempo y esfuerzos limitados, por lo que dividir este esfuerzo se vuelve una desventaja. Hay quienes recomiendan a los autores centrarse en esos géneros que se les dan mejor y entiendo el por qué lo aconsejan. Sin embargo, me atengo a que la escritura es un placer para quien la hace. Habiendo tantos géneros ¿para qué privarnos de aquellos que nos gusten o de la oportunidad de intentar cultivarlos? No significa que el resultado final en cada género tenga calidad para ser publicable, queda a cuenta de cada autor discernir esto. Parafraseando a Bradbury, la ventaja de hacer varios géneros a la vez es que te permite equivocarte, ser un eterno estudiante. Y esa ventaja es más que suficiente para intentarlo.

¿Existen maneras de frenar la proliferación de la poesÃa de poca calidad, de la poesÃa leve? ¿O esa es una labor que se debe dejar al tiempo?

Vivimos en una época de masividad. Nunca habÃan caminado tantas personas juntas sobre este planeta, las comunicaciones entre ellas nunca habÃan sido tan fáciles y rápidas, las condiciones de bienestar y el acceso a la educación básica jamás habÃan estado tan generalizadas. Tendemos que convivir con la masividad con sus ventajas y desventajas. Que haya más poetas que nunca antes puede influenciar en la proliferación de la poesÃa leve, de la poco seria. Creo que una de las mejores formas de paliar la mala literatura radica en la educación y en fomentar genuinos hábitos de lectura que provoquen riqueza y flexibilidad en la creación literaria. Claro que antes de enseñar literatura, primero hay que asegurarse de inculcar el amor hacia esta, como decÃa Borges.

Solo en Cuba se pueden contar por centenares las personas que escriben sin que siquiera les guste leer, o que lean poco y reducido a un género o subgéneros especÃficos (y muchas veces sus peores exponentes). Me he tropezado a algunos en los talleres literarios y hasta cierto punto no los entiendo. Tampoco existen en Cuba escuelas y guÃas para aprender a escribir poesÃa, fuera de talleres especializados en pocos lugares. A diferencia de la narrativa, que cuenta con una escuela nacional como es el Centro Onelio y mucho material técnico producido por este, la poesÃa no cuenta con un lugar donde los jóvenes de todo el paÃs puedan ir a aprender sobre las formas técnicas y las escuelas poéticas. La mayorÃa se aprende de forma autodidacta en un taller local especializado de los pocos que hay o (si tienes suerte) bajo la tutela de algún poeta que te asesora personalmente. A lo mejor la creación de un centro nacional de enseñanza poética pudiera hacer un cambio en este sentido. O no. Solo estamos especulando. En mayor o menor medida siempre habrá que, a la manera de Eliseo Diego, confiarse al tiempo.

¿Qué, a tu criterio, es lo novedoso o lo esencial de la poesÃa joven que se crea hoy en nuestro paÃs?

Lo esencial de esta poesÃa es la multiplicidad. Que existan tantas formas y estilos conviviendo juntas, que autores abracen corrientes de creación que no coincidan con la que está de moda en los ámbitos literarios. Y que otros tantos abracen estas corrientes, pero mantengan su propia voz literaria. Valoro mucho la honestidad. Pienso que uno como autor debe ser honesto, consigo y con los demás. No escribir solo para agradar a un público especÃfico (los académicos, los lectores más o menos cercanos). Hacerlo lo mejor posible para que el poema llegue a ellos en su mejor expresión, pero que el primer lector satisfecho sea uno mismo.

¿Sientes que tu poesÃa se abraza/emula/se deriva a otros cuerpos poéticos de la tradición canónica, menos o más asentados en cuanto a cercanÃa temporal?

Mi formación poética es más reciente y menos profunda de lo que me gustarÃa, con la literatura no se termina nunca de aprender y encontrar tesoros. Al menos tengo la ventaja de que me gusta la variedad, desde los poemas antiguos del Oriente hasta los de más reciente factura. Hay autores que me han marcado, primeramente, José MartÃ, y luego poetas como Omar Khayyam, Tagore, Keats, Bécquer, Pessoa, Kavafis, Rilke, Whitman, T. S. Eliot, Ezra Pound, Miguel Hernández, Borges, Alejandra Pizarnick, Dulce MarÃa Loynaz, Cintio Vitier y otros. Siento cercana la obra de escritores norteamericanos y latinoamericanos, supongo que por familiaridad de contexto y tiempo. También me he nutrido de mucha poesÃa contemporánea cubana, especialmente la matancera. Esta es una tierra de excelentes poetas. De Cuba me gusta leer a autores de todas las generaciones, el mosaico que conforman es muy colorido y a veces uno se encuentra con versos maravillosos donde menos se lo espera.

¿Crees en las influencias? ¿Hasta qué puntos son perceptibles en tu obra?

SÃ, creo. Por eso mencioné arriba que no entendÃa a los que escribÃan sin que les gustara leer. Me parece que lo natural es ser un lector al que en algún momento no le es suficiente con solo leer y quiere crear sus propias historias, estimulado por uno o más autores que le gustan demasiado, y a los que termina emulando en sus primeros textos. Al menos este es mi caso. Hasta ahora mis mayores influencias son Bradbury y Borges, que hacÃan una prosa muy poética y una poesÃa muy narrada. También hay otros a los que imito en aspectos especÃficos, ya sea en los diálogos, en las descripciones, en la construcción de personajes. Con todos esos fragmentos, unidos a los dictámenes propios de la inspiración, he estado construyendo mi voz y mi estilo, arquitectura que está bien lejos de terminarse ya que apenas estoy fundiendo las bases del edificio.

Un libro que cambió tu vida y por qué.

Tengo varios, algunos muy queridos de la infancia, como La edad de Oro, de José MartÃ, Oros Viejos, de Herminio Almendros, La isla misteriosa, de Julio Verne y Cien años de soledad, de GarcÃa Márquez, o como mis libros de leyendas pertenecientes a la mitologÃa de todas partes del mundo, que me dediqué a coleccionar. Pero quiero explicar el que me reconcilió con la ciencia ficción luego de que estuviera alejada de este género durante varios años: una selección de cuentos de Ray Bradbury, con la que descubrà a este autor. Me cambió la vida porque encontré a alguien muy afÃn a la manera en que sentÃa la literatura. La bibliofilia de Bradbury, su luminosidad, ese sentido de maravillarse con lo que le rodea y soñar futuros posibles centrándose en cómo eso afectará la vida Ãntima de las personas, todo me resultaba muy cercano. Además de que los cuentos de Bradbury fueron escritos con alegrÃa y amor, y esto puede percibirse en el fondo de cada uno, sin importar su tema.

Háblame un poco de tu reciente Premio David, ¿qué temas aborda el libro, cuál es su estructura? Todo lo que nos puedas avanzar sin spoiler.

Las azules colinas de Europa es una compilación de los mejores textos que he escrito del género hasta la fecha. Asà de sencillo. El tÃtulo del cuaderno es un doble homenaje a dos maestros, uno del realismo y el otro de la ciencia ficción: en este caso, Ernest Hemingway y Robert Heinlein, pues cada uno posee un libro de nombre similar. Me pareció el más adecuado porque el libro está muy influenciado por la narrativa del siglo XX. Por momentos puede parecer inconexo, ya que los cuentos poseen historias muy distintas, ambientadas en diversas épocas de estadio tecnológico: en unos apenas se realizaron leves avances en la actual tecnologÃa y en otros existe el viaje espacial tripulado y la terraformación de otros mundos. Sin embargo, una vez compilados se pueden ver vasos comunicantes que atraviesan los textos a modo de hilo de Ariadna. El amor, la muerte, el sexo, la violencia, la nostalgia, los deseos insatisfechos y la traición a uno mismo y/o a los seres queridos son temas recurrentes en las historias. Es un libro muy centrado en el propio ser humano o en sus derivados sintéticos (robots/replicantes). Una vez terminado también encontré allà reflexiones sobre la guerra, la vejez, la discriminación por raza y género, el medioambiente, la pérdida de la cordura y la alteración de procesos naturales del hombre y la naturaleza. Estos mensajes no fueron colocados de forma panfletaria, sino que crecieron entre las historias. Por momentos no puedo evitar recreaciones poéticas en mis cuentos, ya sea del lenguaje o de las imágenes. Siendo poeta de formación, mi estilo navega espontáneamente hacia esas aguas. El cuento donde más se nota esto es No regreses al lugar donde fuiste feliz, que mezcla poesÃa con narrativa y hace un homenaje a ese gran poeta cubano que es DelfÃn Prats.

¿Te obsesiona la perfección? ¿Al menos te preocupa? ¿Crees que es posible lograr la obra perfecta o el proceso sin costuras, completamente cerrado?

Gracioso que lo preguntes, hace poco me percaté de algo que no conocÃa de mà misma y es sobre ese mismo tema. Me consideraba una persona nada perfeccionista, más bien regada, dispersa. Resulta que todo mi perfeccionismo se vuelca en la literatura: reescribo y reviso mis cuentos y poemas una y otra vez. No he dejado de retocar los cuentos del libro que envié al David, no sé si dejaré de hacerlo cuando el libro ya esté impreso. Eso espero. Lograr una obra perfecta es casi imposible, pero sà creo que cuando un texto ya está impreso te proporciona un efecto de cierre, al menos temporal.

Una mujer que escribe ciencia ficción y fantasÃa, ¿cuánto crees que ha incidido el recorrido y el legado de otras autoras en la creación que haces hoy y en las posibilidades actuales de publicaciones y premios?

La historia moderna de las mujeres en la ciencia ficción y fantasÃa fue toda una epopeya. Desde el Frankenstein, de Mary Shelley, y hasta finales del siglo XX estas pioneras tuvieron que luchar para ser juzgadas por su calidad y no por su sexo en un mundo editorial que no concebÃa que las mujeres se dedicaran a tales géneros. Sin ellas probablemente no tendrÃamos la igualdad que hoy se da por sentada.

En el caso cubano se ve cómo las mujeres han sabido darse un lugar en los (pocos) concursos y (reducidas) publicaciones del género. Por ejemplo, el primer David de C.F fue ganado por una mujer, DaÃna Chaviano. Entre el David y el Calendario pueden citarse nombres como el de Gina Picart, el tuyo, el de Malena Salazar Maciá, y otros tantos que se me escapan. Otro ejemplo, y esta vez hablo de un concurso que premia el cuento corto, en el Oscar Hurtado se cuenta con múltiples ganadoras femeninas. En este 2021 los premios para cuento de ciencia ficción, para cuento de fantasÃa y para poesÃa especulativa lo ganaron mujeres. Las menciones en la categorÃa de ciencia ficción fuimos dos mujeres también. Aunque no es una historia tan larga (la propia historia de estos géneros en Cuba es relativamente corta), ha existido una relación entre ellos y las narradoras femeninas, que tuvieron que vencer obstáculos como el machismo y el menosprecio de género (sexual y literario) para ganarse a pulso su más que merecido lugar. En cuanto a premios y publicaciones, a nivel internacional hace tiempo se escuchan los nombres de las autoras cubanas, tanto las residentes como las emigradas. Mientras tanto en Cuba, cuando se trata de lo fantástico (como mencioné arriba), siempre van a ser mucho menos los premios y publicaciones en comparación con otros géneros, algo que afecta a todos sus autores por igual.

¿Qué te gustarÃa que los lectores hallen en tu creación?

Lo mismo que hallé yo en otros tantos libros de otros tantos autores: reflexión, recreación, ensueño, historias que ocupan de forma más o menos temporal un lugar en otras mentes, poemas que provoquen emoción, sensaciones, semillas de pensamientos sobre sà mismos y lo que los rodea. Borges decÃa que uno primero escribÃa para sà mismo y después para la familia, los amigos, para todos los demás. Aspiro que los lectores se sientan tan bien leyendo mis textos como me sentà yo al escribirlos.

Más allá de la página y blanco, ¿quién es Náthaly?

Apenas estoy empezando a descubrirla. Hasta ahora sé que es alguien curioso, en constante cambio pese a su inmovilidad, que ama a los libros y a la literatura, al conocimiento, al acto de escribir, a la música y las artes, a la historia y las ciencias, a todo lo que es bello y bueno. Me maravilla lo que el mundo es y lo que puede ser, creo que por eso escribo ciencia ficción y fantasÃa, y hago poesÃa. Ese mismo sentir lo encuentro reflejado de la mejor manera posible en uno de los versos de José MartÃ: âTodo es hermoso y constante/ todo es música y color/ y todo, como el diamante/ antes de luz, es carbón.â