Crítica de arte

¬ŅDel lienzo a la cr√≠tica y viceversa‚Ķ? (I)

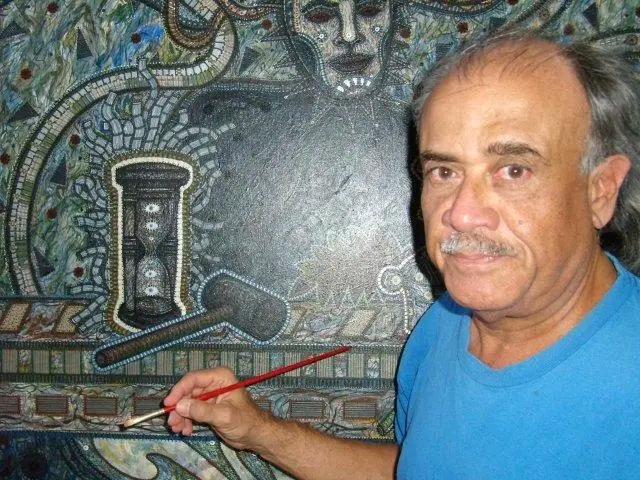

Diálogo con Manuel López Oliva

Por varias d√©cadas Manuel L√≥pez Oliva (Manzanillo, 1947) llev√≥ a la par su quehacer como artista visual y cr√≠tico de arte. Ambas, cree, se complementan. La primera le exterioriza en t√©rminos imaginativos y la otra opera desde el pensamiento y los conceptos de un cuerpo te√≥rico. As√≠ le respondi√≥, a√Īos despu√©s de graduado en la Escuela Nacional de Arte, a Jorge Rigol, entonces director de docencia de Artes Pl√°sticas, cuando este le pregunt√≥ qu√© le interesaba m√°s, si la pintura o la cr√≠tica. Al mismo Rigol, luego de ganar una beca por oposici√≥n, le hab√≠a dicho que √©l ¬ęno quer√≠a ser solamente artista, sino tambi√©n cr√≠tico de arte¬Ľ.

Hoy cuando mira hacia atr√°s o revisa su curr√≠culo art√≠stico, L√≥pez Oliva nota que sacrific√≥ parte de su ¬ęnombrad√≠a y ganancias como pintor y creador perform√°ntico¬Ľ en ¬ębeneficio del desarrollo, valoraci√≥n, docencia, conocimiento y proyecci√≥n del arte visual aut√≥ctono y aut√©ntico de Cuba y Am√©rica Latina¬Ľ. Puso su inter√©s humanista y su conciencia cr√≠tica frente a los resortes ‚ÄĒesos que ha analizado‚ÄĒ que mueven la producci√≥n de un ¬ęarte para mercado¬Ľ en el mismo pa√≠s en el que, interrogado al respecto en 1969, Juan Marinello habl√≥ de la existencia de una ¬ęindigencia cr√≠tica¬Ľ con ¬ęra√≠ces universales y causas espec√≠ficas¬Ľ. Aun as√≠, Manuel L√≥pez Oliva es uno de los m√°s reconocidos exponentes de la pl√°stica cubana y de la cr√≠tica de artes visuales, aunque actualmente no la realice con la sistematicidad de antes.

Pero el cr√≠tico persiste y la interpretaci√≥n y sustentaci√≥n de criterios ‚ÄĒeso que Octavio Paz llam√≥ ¬ępasi√≥n cr√≠tica¬Ľ‚ÄĒ no abandona al pintor. √Čl sabe que ¬ęla palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla¬Ľ (Jos√© Mart√≠). Por eso muchas veces retoma aquel ¬ęoficio abandonado, en pos de buenas y √ļtiles razones¬Ľ y encontramos art√≠culos suyos en algunas publicaciones impresas y digitales, o textos breves y puntiagudos en su perfil de Facebook. ¬ęPero nada m√°s¬Ľ, advierte. Sus respuestas a esta entrevista, que pensamos para publicar en dos partes, podr√≠an funcionar casi como un ensayo, como una indagaci√≥n cr√≠tica al arte contempor√°neo cubano, al ejercicio del criterio y su necesidad, y a temas que le preocupan, como el mercado del arte (incluido el nacional) en el contexto actual del pa√≠s. Pretendo en este di√°logo con el artista y cr√≠tico Manuel L√≥pez Oliva, intentar al menos expandir ese ¬ęnada m√°s¬Ľ.

En 1967, siendo estudiante, inicias la escritura y la publicaci√≥n de textos sobre arte, manteniendo un ejercicio constante de la cr√≠tica por varias d√©cadas. ¬ŅQu√© te motiv√≥ a adentrarte en los terrenos de la cr√≠tica? ¬ŅY por qu√© decides llevar ambos ejercicios a la par?

Tuve una inducci√≥n casi natural, desde la ni√Īez, para el arte, la escritura y el teatro. Mi casa era, a la vez, el taller del pintor decorativo, publicitario y escenogr√°fico que era mi padre: Manuel L√≥pez Montero, el m√°s reconocido en tales labores dentro de la localidad de Manzanillo. Y mi progenitor trabajaba tambi√©n dentro de un peque√Īo local del Teatro-cine Manzanillo, realizando los anuncios de las presentaciones teatrales espor√°dicas, variedades, actividades musicales y filmes diarios de los cuatro cines de esa ciudad. Tambi√©n hac√≠a las escenograf√≠as. De ah√≠ que yo ten√≠a al teatro como un √°rea de juego y asist√≠a constantemente a ver las pel√≠culas que no eran prohibidas para menores. Asimismo, en mi casa se hac√≠an las carrozas, el atrezo, las banderolas y aditamentos de muchas comparsas de los carnavales manzanilleros.

Pero hay m√°s: a unos cuarenta metros de mi hogar de la calle Calixto Garc√≠a estaba la Imprenta El Arte, de Juan Francisco Sariol, donde se produc√≠a la c√©lebre Revista Orto, y exactamente al lado, el local del Grupo Literario de ese municipio del sur de la antigua provincia Oriente. En tal sitio de lo editorial, la literatura y el pensamiento sol√≠a sentirme atra√≠do por el linotipo y la composici√≥n tipogr√°fica, a la vez que le√≠a libros, textos originales de grandes escritores y hasta cartas de Mart√≠, Juan Ram√≥n Jim√©nez, Lorca, Ma√Īach, Lizaso, Marinello y autores locales como Sariol, Navarro Luna, Luis Felipe Rodr√≠guez, Aza Montero y otros.

Mi casa era sitio de visita casi obligado de todos los creadores e intelectuales que llegaban a Manzanillo. De modo que ese peculiar √°mbito de cultura fue conform√°ndome la percepci√≥n, definiendo mis gustos y caracterizando mis juegos. Mart√≠ afirmaba que ¬ępor sus juguetes se conoce al ni√Īo y se conjetura cu√°les han de ser sus obras¬Ľ. Desde muy temprano la vida misma que me toc√≥, dise√Ī√≥ mi vocaci√≥n plural; as√≠ como la lectura de art√≠culos de naturaleza cultural en los peri√≥dicos y revistas, la completar√≠a, sum√°ndole otro ingrediente: la atracci√≥n por la cr√≠tica de las artes. Fue de esa manera que se gest√≥ todo cuanto yo ser√≠a en la existencia adulta.

Yo era, desde mi infancia y adolescencia, un lector febril. Le√≠a de todo y, por supuesto, a Mart√≠ y los textos sobre arte. As√≠, ya en la primera juventud, pude leer en mi pueblo libros de Juan Marinello, Hip√≥lito Taine, Eugenio d¬īOrs, Luis de Soto, Arag√≥n y hasta el absurdo Manual de Est√©tica Marxista Leninista de la Academia de Bellas Artes de la desaparecida URSS.

Igualmente le√≠ art√≠culos cr√≠ticos en revistas y peri√≥dicos cubanos, escritos por Lol√≥ de la Torriente, Graziella Pogolotti, Mario Rodr√≠guez Alem√°n, Adelaida de Juan, etc. De manera que desde temprano comprend√≠ la necesidad de la cr√≠tica y ensay√≠stica de arte como recursos anal√≠ticos de valoraci√≥n, gu√≠as, mediadoras, formadoras de sentido, reveladoras y problematizadoras respecto de lo est√©tico y la cultura art√≠stica. Por eso, cuando llegu√© a la Escuela Nacional de Arte, luego de haber obtenido beca por oposici√≥n, le dej√© claro al director de la docencia de Artes Pl√°sticas, Jorge Rigol, que no quer√≠a ser solamente artista, sino tambi√©n cr√≠tico de arte. A√Īos m√°s tarde, cuando ya era uno de los profesionales que integraba el grupo asesor de Alfredo Guevara, √©l me pregunt√≥ sobre si me interesaba m√°s la pintura o la cr√≠tica; y le respond√≠ que ambas, pues una me exteriorizaba en t√©rminos imaginativos y en la otra operaba desde mi pensamiento y conceptos. Las ve√≠a como complementarias.

¬ŅPor qu√© en un momento determinado, luego de un trabajo amplio como cr√≠tico de artes visuales, regresas completamente a la creaci√≥n pl√°stica y solo vuelves a la escritura cr√≠tica de forma ocasional y/o eventual, o recientemente a trav√©s de tu perfil de Facebook?

Nunca hice crítica de arte como primera labor, ni dejé de pintar. Como fui simultáneamente profesor de arte, fundador y asesor de entidades culturales y del Ministerio de Cultura, gestor de publicaciones, crítico de arte, ensayista y artista plástico… lo más lógico es que alguna de esas tareas fuera un tanto relegada por entidades y medios publicitarios, para exaltar más las que respondían a necesidades e intereses del Estado, la sociedad y el sector productivo artístico.

Aunque nunca abandon√© el hecho de exponer mis obras pict√≥ricas y concebir formulaciones est√©ticas ‚ÄĒpero lo hice siempre con mis principios y mis imaginarios raigales‚ÄĒ, lo que m√°s respond√≠a a requerimientos oficiales y privados de los otros era el hacer del cr√≠tico, el divulgador, el promotor, el profesor y el asesor institucional. De ah√≠ que en cierto sentido, durante buen n√ļmero de a√Īos de cumplir esos deberes humanos y culturales, tales actividades fueran m√°s conocidas que lo que era sustancial en m√≠: la creaci√≥n art√≠stica. Pero en todo lo que hac√≠a estaba presente, como visi√≥n y como fuerza sensible primordial, la naturaleza peculiar del artista con personalidad propia.

Quien revisa mi curr√≠culo art√≠stico o lee cuanto ha sido escrito sobre mi itinerario creador por diversos cr√≠ticos y estudiosos del arte, de inmediato advierte lo que alguna gente amiga y justa afirma: que en parte sacrifiqu√© algo de mi nombrad√≠a y ganancias como pintor y creador perform√°ntico en beneficio del desarrollo, valoraci√≥n, docencia, conocimiento y proyecci√≥n del arte visual aut√≥ctono y aut√©ntico de Cuba y Am√©rica Latina. Mi conciencia humanista era un valladar inconsciente frente al ego√≠smo y la personalidad unidimensional caracter√≠sticos de innumerables artistas, lo que quiz√°s sea el factor que les empuja a devenir con frecuencia reconocidos ¬ęproductores de arte para mercado¬Ľ, miembros de un star system de nuestra manifestaci√≥n y hasta mitos deslumbradores.

Cuando tuve una raz√≥n subjetiva intensa, llegu√© a la certeza de que hab√≠a cumplido con mi responsabilidad en el apoyo al arte y la cultura nacional desde la cr√≠tica y el trabajo institucional, as√≠ como supe que hab√≠a surgido un grupo de valiosos profesionales de la cr√≠tica y la curadur√≠a (por lo cual yo no era imprescindible); adem√°s de que experiment√© ¬ęolvidos¬Ľ venidos de algunos, que me demostraron que en nuestro subdesarrollado pa√≠s no se consideraba al buen cr√≠tico como un equivalente del buen artista. Comprend√≠ que hab√≠a llegado el momento de retirarme del diarismo y otras funciones del cr√≠tico de arte, para poder tener m√°s tiempo y concentraci√≥n (lo que Marinello llam√≥ ¬ęocio expectante¬Ľ) en funci√≥n de mis necesidades expresivas fundamentales de artista.

Tampoco recib√≠ nunca un veh√≠culo, ni pude adquirirlo con lo que nunca gan√© como cr√≠tico de arte, posibilidad esa que ‚ÄĒde haberla tenido‚ÄĒ quiz√°s me hubiera ahorrado tiempo que he perdido en el transporte p√ļblico, destin√°ndolo a las, para m√≠, secundarias ocupaciones del cr√≠tico y te√≥rico cultural especializado. De modo que algunas de las operatorias intelectuales e intuitivas de la cr√≠tica de arte, se fundieron dentro de los procesos de mi imaginaci√≥n, para quedar como aspectos distintivos del car√°cter conceptual, abierto, polis√©mico y cr√≠tico existente en mis realizaciones art√≠sticas.

A veces ese resorte del cr√≠tico y pensador lib√©rrimo de arte que una vez fui me compulsa circunstancialmente a tomar aquel oficio abandonado, en pos de buenas y √ļtiles razones; por lo cual aparecen textos m√≠os en alguna publicaci√≥n impresa y digital, o mediante los hoy dominantes canales ¬ęintern√©ticos¬Ľ‚Ķ Pero nada m√°s.

Pintar para almacenar… Has insistido en ese punto varias veces. A partir de esto hablemos sobre el mercado de arte Cuba, si es que existe algo que podríamos llamar así….

Cada una de tus interrogantes puede ser una convocatoria a realizar un art√≠culo y hasta un ensayo. Pero como carezco de tiempo vital para dedicarme a tratar los distintos aspectos que contienen, intento responderlas en lo esencial. Por eso comienzo por decirte que si bien en Cuba, a ra√≠z del extraordinario proceso cultural desatado por la Revoluci√≥n transformadora de los 60, se gest√≥ una ense√Īanza art√≠stica gratuita y avanzada verdaderamente masiva ‚ÄĒcomo consecuencia de la cual hemos contado con enormes y sucesivas oleadas de artistas integrantes de un movimiento colosal de profesionales que no deja de crecer‚ÄĒ, tambi√©n debemos tener claro que no en todas las manifestaciones del arte se han concretado necesarias funciones y fuentes de ingreso econ√≥mico para tantos egresados de la docencia art√≠stica y del igualmente may√ļsculo movimiento de aficionados. Las denominadas artes pl√°sticas o visuales constituyen, quiz√°s, el sector donde menos destinos reales para estas y v√≠as de ganancias monetarias para sus productores existen a lo largo del territorio nacional. Eso, independientemente de que grupos de artistas, seg√ļn coyunturas y compradores de otras nacionalidades, casi siempre espor√°dicos, logr√°ramos vender cierto n√ļmero de nuestras realizaciones.

Pero aqu√≠ me refiero a la norma, a lo general, y no a las excepciones. Se trata de una constante que no solo ha sido preocupaci√≥n de los creadores y especialistas m√°s l√ļcidos y realistas, sino que tambi√©n, en determinados momentos, ha constituido motivo de reflexi√≥n y b√ļsqueda de soluciones por algunos que han trabajado ‚ÄĒcomo ejecutivos y asesores‚ÄĒ dentro de las instituciones y organizaciones profesionales espec√≠ficas de ese campo de nuestra cultura.

A ra√≠z de lo anterior, ¬Ņpor qu√© crees que en Cuba est√° ausente un mercado nacional de recepci√≥n de arte? ¬ŅQu√© factores influyen en esta ausencia y c√≥mo se podr√≠a revertir? Esto conlleva ‚ÄĒhas dicho‚ÄĒ a una situaci√≥n que hace ¬ęde sus creadores seres un tanto disfuncionales, con destino incierto para lo que han forjado con amor y sacrificios, y que en las actuales condiciones de inflaci√≥n desordenada est√°n entrando en situaci√≥n real de pobreza vital¬Ľ.

Podr√≠a decirte que en la primera etapa de existencia del Ministerio de Cultura, tanto la Direcci√≥n de Artes Pl√°sticas y Dise√Īo del mismo, como el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), tuvieron entre sus finalidades fundamentales encontrar formas efectivas de puesta en funci√≥n ‚ÄĒen espacios interiores y p√ļblicos del Estado y la sociedad‚ÄĒ de los distintos g√©neros y subg√©neros de esa manifestaci√≥n art√≠stica.

Quienes tuvimos responsabilidades fundacionales ‚ÄĒde asesor√≠a o direcci√≥n‚ÄĒ en el trabajo institucional de las artes visuales, no nos enga√Ī√°bamos: sab√≠amos que si en la Cuba anterior a 1959 nunca pudo estructurarse un mercado nacional interno de arte con amplia clientela receptora, muchos menos podr√≠a constituirse dentro de un sistema econ√≥mico-social carente de apreciables niveles de ganancias en las personas, y con significativas cantidades dispuestas para coleccionar o invertir en arte, producto cultural este que por muchas razones es caro. Tambi√©n comprend√≠amos que si en pa√≠ses de alto desarrollo, solo entre un 7 % y 15 % de los artistas que los habitan viven de comerciar arte, ser√≠a una ilusi√≥n demasiado tonta pensar que en nuestra patria subdesarrollada, la gran masa de creadores en crecimiento num√©rico permanente con que contamos podr√≠a beneficiarse de la compraventa art√≠stica.

De ah√≠ que decidi√©ramos activar alternativas complementarias para la utilizaci√≥n del arte y la sobrevivencia de sus autores; entre ellas, la inserci√≥n de im√°genes est√©ticas en el medio urbano de todos: en edificaciones de uso social y cultural, centros de producci√≥n, escuelas y hospitales, etc. Tambi√©n lograr la elevaci√≥n de los salarios para la actividad docente especializada, a la vez que estimular una adecuaci√≥n de los creadores a los diversos campos del dise√Īo. Y facilitar, con apoyo bancario, la venta de obras originales de arte a plazo (lo que nunca se logr√≥), a la par que comercializar m√ļltiples gr√°ficos y cer√°micos, en precios asequible a sectores amplios de la poblaci√≥n. Otros campos apropiados para el hacer art√≠stico en Cuba, que tuvimos en cuenta, eran las artes decorativas y artes industriales, las ambientaciones y la decoraci√≥n de calidad, as√≠ como la invenci√≥n de juguetes y medios l√ļdicos en parques para el disfrute de los ni√Īos. Surgieron entonces Telarte, Arte en la Carretera, el Taller de Serigraf√≠a del FCBC, los proyectos de escultura monumentaria y ornamental, la interrelaci√≥n efectiva entre artes pl√°sticas y artesan√≠as, y el mejoramiento est√©tico de los √°mbitos tur√≠sticos.

Parec√≠a que el camino quedaba despejado y no se graduar√≠an j√≥venes artistas sin asegurarles un destino concreto para aportar y recibir los medios econ√≥micos del sustento. Sin embargo, lo que fue una valiosa ejecutoria de comienzos, poco a poco se fue perdiendo en el olvido, no solo por causas materiales, sino igualmente por no persistirse en una relaci√≥n objetiva con el conjunto del Estado, as√≠ como debido a la incultura caracter√≠stica de muchos funcionarios y por otros factores subjetivos. Aparecieron, incluso, galeristas y ejecutivos que creyeron que deb√≠a copiarse el modo de ser del mercado capitalista global, valerse casi √ļnicamente de lo que el Che consider√≥ ¬ęarmas melladas por el Capitalismo¬Ľ; por lo cual devinieron replicantes.

Sentirse de buena fe ¬ępromotores¬Ľ y dealers, pero a la vez asumir inconscientemente el modelo t√≠pico de las operatorias y tipolog√≠as del mercado capitalista, desat√≥ una contradicci√≥n que no diferencia mucho el modo de ser de una galer√≠a y gestor estatal del de los emprendedores y galeristas privados (algunos representantes de intereses externos) que se multiplican ¬ętotalmente por la libre¬Ľ en La Habana. As√≠ que se perdi√≥ la posibilidad de tener hoy d√≥nde ocupar la imaginaci√≥n art√≠stica de tantos buenos profesionales, dar presencia √ļtil a nuestras obras, limitar algo el √©xodo en este sector y proveer a los artistas visuales aut√©nticos de todas las provincias de un financiamiento ganado para vivir y desplegar la creatividad.

La p√©rdida del sentido com√ļn, una visi√≥n limitada y dependiente de lo externo en el entendimiento de la gesti√≥n con el arte visual, adem√°s de errores sustanciales en la aplicaci√≥n de la Pol√≠tica Cultural, dieron al traste con la idea de poner en pr√°ctica la diversificaci√≥n de destinos y funciones para el hacer de los artistas correspondientes. Y en su lugar se impuso la absolutizaci√≥n del mercado de arte como el √ļnico objetivo de la formaci√≥n y el desarrollo de los creadores de la visualidad.

¬°Tremendo disparate: intentar vender arte de miles de hacedores en un pa√≠s sin coleccionismo y sin posibles compradores nacionales! Pues claro que en tales coordenadas, la √ļnica limitada salida para las obras de arte ha sido la venta hacia el exterior, casi siempre mediada por mercaderes for√°neos y sus agentes vern√°culos, que ofertan solo lo que responde a las solicitudes de clientes de otras nacionalidades; lo que en la mayor√≠a de los casos no coincide con el arte que expresa nuestra condici√≥n nacional y nuestros sentimientos, valores, sue√Īos y pesadillas.

Era l√≥gico, a ra√≠z de semejante distorsi√≥n, que el destino m√°s extendido de nuestra producci√≥n art√≠stica aut√©ntica sea acumularse como ¬ęcosas inutilizadas¬Ľ en los talleres y casas de los artistas. E igual, que paulatinamente ‚ÄĒsobre todo en las condiciones actuales de crisis e inflaci√≥n‚ÄĒ se genere determinada divisi√≥n econ√≥mica en el sector: entre los artistas que venden y la mayor√≠a que no vende, entre los que tienen condiciones de desarrollo y los que solo hacen lo que pueden, entre los p√≠caros y los honestos, y entre quienes mantienen una sacrificada fidelidad a la expresi√≥n leg√≠tima y aquellos que asumen el pragmatismo, la neo-colonizaci√≥n voluntaria y el ¬ęarte-mercanc√≠a¬Ľ como recursos de vida y de proyecci√≥n for√°nea.

Muchas veces va por un lado el aporte est√©tico de un artista y por otro las ganancias recibidas por este‚Ķ En una ocasi√≥n hablaste de la alienaci√≥n y desnaturalizaci√≥n del creador, ¬ęcondicionadas por las se√Īales del consumo o las coordenadas curatoriales y los paradigmas for√°neos donde encarna la fuerza dominante, y por costumbre arraigada o deslumbramiento interiorizado, no advertido¬Ľ. El artista en la encrucijada y/o la misi√≥n institucional de salvaguardar ¬ęla soberan√≠a en la espiritualidad y las expresiones identitarias, as√≠ como en la conservaci√≥n de la conciencia cultural y est√©tica propias, frente a la sutil desnacionalizaci√≥n que nos impone imaginarios neutros casi siempre derivados del mercado externo y las tipolog√≠as curatoriales globalizadas¬Ľ, anotaste.

¬ŅCrees que esta alienaci√≥n, este ¬ędeslumbramiento interiorizado¬Ľ, ha estado presente en much√≠simos artistas y condicionado obras que hoy sabemos cl√°sicas sin percatarnos en el contexto en que fueron creadas? En el caso cubano, ¬Ņc√≥mo estas se√Īales de consumo, las coordenadas curatoriales y los paradigmas for√°neos, pueden modificar el panorama local? ¬ŅD√≥nde crees que falla el papel institucional frente a esta desnacionalizaci√≥n sutil?

Debo empezar aclar√°ndote que no se trata de negar ni el mercado de la imagen, que anticipa al de la obra de arte en su materialidad, ni el de los dis√≠miles g√©neros de lo art√≠stico visual. Pues existe un buen mercado, que aunque se sostiene en el ¬ęinter√©s interesado¬Ľ ‚ÄĒy no en el ¬ęinter√©s desinteresado¬Ľ propio del acto creador y el consumo est√©tico leg√≠timos‚ÄĒ permite a la obra alcanzar un rango, la convierte en tesauro medible de modo monetario, constituye otro medio para su internacionalizaci√≥n y permite la satisfacci√≥n econ√≥mica de su autor.

Alerto en los fragmentos que citas sobre ese otro mal mercado, que casi tiende a convertir a la obra en una mercanc√≠a de lucro m√°s, y al artista en un productor amarrado por el ¬ęfetichismo de la mercanc√≠a¬Ľ, que lo obliga (consciente o inconscientemente) a fabricar el mismo producto o una simple variable ¬ęautom√°tica¬Ľ de la f√≥rmula productiva de √©xito comercial, propia o adoptada, que algunos denominan de modo simplista ¬ęestilo¬Ľ. Es una realidad inevitable que tiene lugar en los diferentes contextos nacionales, con caracter√≠sticas locales; y de lo cual un pa√≠s sin mercado normal dentro de frontera y solo con ventas inconstantes hacia el exterior, como es Cuba, tampoco escapa.

As√≠ que para poner los pies sobre la tierra ‚ÄĒcomo sucede en la ya puesta en escena del Teatro de Relaciones de Santiago de Cuba sobre Santiago Ap√≥stol‚ÄĒ me concretar√© mejor a lo que ha ocurrido al respecto en el caso cubano; a partir de que la idea rectora de retomar a inicios de los a√Īos 80 una comercializaci√≥n especializada de las artes pl√°sticas cubanas, era para darle relieve mundial a estas, vali√©ndonos de los circuitos de mercado, a la vez que eliminar el predominio del ¬ędirigismo pol√≠tico¬Ľ o ¬ęmecenazgo estatal¬Ľ sobre lo art√≠stico, que tienden a reducir la diversidad de lo est√©tico.

También se pensó en una opción justa de mercar para promover siempre a nuevos grupos de nombres, lo que saldría de las ganancias que se obtuvieran de los primeros en establecerse en circulación externa de mercado; de manera que todos o casi todos los creadores cubanos con calidad y personalidad estilística (de La Habana y del resto de las provincias) pudieran llegar a ser comercializados adecuadamente. Se trataba de una inversión consecutiva lógica, coherente con los principios de la utopía social vigente, diferenciada de la capitalización por medio del comercio de arte (que engendra riqueza en unos y carencias en la mayoría); y a la vez capaz de servir como catalizadora del proceso de afirmaciones y cambios inherentes a ese campo de la cultura.

Hubo entonces en nosotros cierta dosis de idealismo que dio por sentado que aquello era posible, y no se cont√≥ con las desviaciones de conciencia y los facilismos que condujeron ‚ÄĒcada vez m√°s‚ÄĒ a que las acciones de mercado exportador de arte fueran una copia de las propias del capitalismo tradicional o ¬ęposmoderno¬Ľ. Esto √ļltimo no solo aceler√≥ el comportamiento migratorio de artistas que fueron tras los mercados que en Cuba no hab√≠a (ni hay todav√≠a), sino que convirti√≥ en modelos y paradigmas de nuestra gesti√≥n comercial a lo que corresponde a otros contextos antropol√≥gicos, econ√≥micos y sociales. Pes√≥ la s√≥lida estructura universal de un mercado de tipo capitalista cl√°sico y alternativo; se desintegr√≥ el sistema nacional de producci√≥n, valoraci√≥n, circulaci√≥n y consumo del arte visual, imponi√©ndose un criterio ejecutivo de l√≠neas paralelas (y no integradas) de trabajo; y se pas√≥ as√≠ a una circunstancia donde el mercado necesario era sustituido por el mercantilismo, la equidad comercial de los artistas cubanos por la lucha individual para abrirse paso, el valor cultural por una noci√≥n de simple mercanc√≠a, la autenticidad por lo que responde a las solicitudes de dealers y coleccionistas for√°neos, y el sentido de proyecci√≥n desde lo nacional por una dependencia casi ciega al mercado art√≠stico transnacionalizado.

El principio que se mantuvo en la fase fundacional del mercado estatal cubano de arte de los ochenta: promover comercialmente las expresiones leg√≠timas de calidad y cuban√≠a, adem√°s de nombres emergentes renovadores en lenguaje y con ideas audaces, despu√©s del cruento ¬ęPer√≠odo Especial¬Ľ de los noventas ‚ÄĒque gener√≥ una econom√≠a de sobrevivencia y la desesperada b√ļsqueda institucional y empresarial de divisas para el pa√≠s‚ÄĒ fue desapareciendo, para abrir rutas a un pragmatismo en las ventas de arte que implicaba situar la ganancia por encima del valor cultural del producto art√≠stico. Estar dispuesto a responder a las solicitudes externas de mercado, para poder ganar, era menos complicado que desplegar gestiones que requer√≠an inversi√≥n y conocimientos espec√≠ficos.

De alguna manera el enfoque de ¬ęnegocios son negocios¬Ľ empez√≥ a primar sobre la nociones de justicia en el sector, as√≠ como sobre la defensa de lo aut√©nticamente nuestro universalizable. Requerimientos de dinero fuerte impostergables abrieron las puertas a lo que no se quer√≠a. El arte que m√°s se vender√≠a a partir de entonces estar√≠a determinado por requerimientos de los galeristas, dealers, intermediarios y capitalistas de inversi√≥n ¬ęde afuera¬Ľ, quienes de inmediato advirtieron en nuestra pl√°stica una fuente de riquezas en un ¬ęej√©rcito¬Ľ de artistas valiosos, a quienes se suman constantemente juveniles profesionales en condiciones de ser conformados para producir lo que los compradores y revendedores esperan.

El siglo XXI lleg√≥ ‚ÄĒpara los hacedores de la imaginaci√≥n visual cubana y sus realizaciones‚ÄĒ con la presencia activa de concepciones de mercado subalterno, equivalentes a las del comercio art√≠stico capitalizador. Los paradigmas de comercializaci√≥n ya eran semejantes a los del trabajo de compraventa de los dem√°s pa√≠ses subdesarrollados de Am√©rica Latina.

Aument√≥ la asimilaci√≥n de las obras de cubanos por amantes de arte de otras nacionalidades, sobre todo por norteamericanos. Las exhibiciones de arte cubano realizadas por muchos de nosotros en Estados Unidos se convirtieron en dato de curr√≠culo sustancial para vender lo que imaginamos. Las ¬ęideolog√≠as de mercado¬Ľ fueron ocupando el espacio de las verdaderas ideolog√≠as est√©ticas. Tampoco se pudo desarrollar un mercado interno con compradores nacionales, que sirviera como destinario fundamental a las creaciones de cubanos, a la vez que contribuyera a la elevaci√≥n escalonada de sus rangos de precios para una posterior exportaci√≥n.

En la actividad comercial ha primado la visión que considera a lo artístico en condición de mercancía exportable, y no como emisión concreta de un estado de la conciencia de la nación y de la subjetividad de los autores. Esa tendencia mundial a valorar al artista por las ventas alcanzadas y su aceptación mercantil se ha ido imponiendo en las coordenadas promocionales del arte cubano.

Adem√°s de los vendedores oficiales, se multiplicaron los ¬ęvendedores cuentapropistas¬Ľ no autorizados, los curadores-enlaces al servicio de coleccionistas h√°biles y ambiciosos for√°neos, las ventas en estudios y casas de artistas (programadas por v√≠a tur√≠stica), as√≠ como el crecimiento de la desigualdad econ√≥mica y productiva dentro del enorme movimiento art√≠stico existente en la capital y las dem√°s provincias.

La imposibilidad real de un mercado de cubanos para cubanos, debido a los límites financieros de vida que impiden a la población adquirir arte por deseo o como inversión, completa un panorama artístico de la visualidad que a la postre ha resultado complejo, inseguro y propiciatorio de una crisis de superproducción artística que parece ser actualmente insoluble.

La falta de autonom√≠a financiera de las galer√≠as estatales para reinvertir lo ganado en otros artistas de su n√≥mina, la actitud refleja de ciertos negociadores empresariales de arte, el desplazamiento del pensamiento de los vendedores hacia arquetipos y enfoques del capitalismo cultural, ese sumarse algunos al ¬ęcoro globalizado¬Ľ de propulsores del exitoso y pre-fabricado ¬ęarte-mercanc√≠a¬Ľ, adem√°s de la adopci√≥n del punto de vista ¬ęest√©tico¬Ľ del probable comprador como sustituto de la po√©tica esencial del artista, condicionan las oscilaciones entre el buen mercado y el mal mercado, as√≠ como entre el modo de comerciar genuino y √ļtil para artistas y mediadores, receptores y trascendencia de las obras, y ese otro que vac√≠a al creador, lo desnaturaliza en su expresi√≥n, no aporta a la cultura nacional y convierte al arte en un objeto solo de varia utilidad financiera, que a veces no es m√°s que lo que muestra en la ¬ęc√°scara¬Ľ‚Ķ

Crees que no se ha desplegado en Cuba una acci√≥n equivalente a la formaci√≥n docente de artistas y ¬ęespecialistas en disciplinas conectadas al arte¬Ľ, para ¬ęformar el gusto de p√ļblicos y funcionarios, los sentimientos culturales correspondientes, as√≠ como una amplia recepci√≥n est√©tica y pasi√≥n por el arte¬Ľ. ¬ŅPor qu√© consideras que esto ha sido as√≠?

El gusto de los p√ļblicos ‚ÄĒpara la recepci√≥n culta de las artes visuales y el dise√Īo en su diversidad‚ÄĒ no se forma con un tipo de acci√≥n equivalente a la alfabetizaci√≥n, ni con cursos, ni tampoco solo mediante las habituales formas gremiales e intra-institucionales; es decir, por conducto de galer√≠as, salones, eventos elitistas de arte, etc.

Tampoco son opciones suficientes las actividades ambulantes a barrios y otras zonas habitadas, en las cuales la pintura y la gráfica se manejan en condición similar a como puede presentarse un grupo musical, un sainete teatral, malabaristas y payasos, o titiriteros y marionetistas, etc. Cada manifestación de la cultura espiritual y artística posee sus especificidades, también en los requerimientos para educar a los receptores que les han de corresponder.

La formaci√≥n de p√ļblicos, del gusto individual, e incluso del profesional de los artistas y dem√°s personas que operan con el arte, parte de un conjunto de factores interrelacionados en el h√°bitat humano. Cuando Mart√≠ afirmaba que ¬ęno existe un gran arte sin una hermosa vida nacional¬Ľ, nos indicaba una verdad de trabajo fundamental: es lo bello y armonioso, ingenioso y creativo de los espacios, cosas, visiones, criaturas y formas naturales y artificiales que nos envuelven y palpamos diariamente, lo que realmente tiende a prepararnos, en lo sensorial y emocional, para la recepci√≥n de atrevidas construcciones e imaginarios de las realizaciones art√≠sticas. Aunque puede ser efectivo el contacto cercano y sistem√°tico con obras de arte (cuadros, grabados, cer√°micas, dibujos, esculturas, fotograf√≠as con atributos est√©ticos, arte objetual, murales y vitrales…), al nutrir la percepci√≥n y predisponernos para sentir la necesidad del arte. De ah√≠ que Marx lo definiera en El Capital del modo siguiente: ¬ęLa producci√≥n art√≠stica y literaria no produce solo un objeto para el sujeto, sino a la vez un sujeto para el objeto¬Ľ.

Te dec√≠a lo anterior porque no se hace nada con tener maravillosas modalidades docentes de instrucci√≥n para cr√≠ticos, muse√≥logos, curadores, galeristas, publicistas, te√≥ricos, ejecutivos del sector y gestores comerciales de arte, si estos no cuentan con las coordenadas ambientales de vida apropiadas para conformarles la sensibilidad y el sentido de multiformidad imprescindibles en su posteriores labores por el desarrollo del gusto de la poblaci√≥n, la recepci√≥n est√©tica con alcance social y el incremento de p√ļblicos adecuados para el arte. No tenerlo en cuenta ha sido contraproducente en el destino de cuanto crean los artistas de nuestro pa√≠s.

Como tambi√©n nos ha faltado una abarcadora concepci√≥n program√°tica del trabajo institucional y social en las artes visuales que incluya darle prioridad a otras funciones, soportes y medios de la producci√≥n art√≠stica que trasciendan a los reiterados y magnificados por costumbre; es decir, no contentarnos con la parcialidad del √ļnico museo sacralizador habanero de arte que tenemos para tal fin, con las exposiciones y salones o los concursos temporales, y con nuestra espectacular Bienal, que por lo menos en su √ļltima concreci√≥n se propag√≥ m√°s por otras provincias.

Ser√≠a a partir de esa amplia visi√≥n del panorama cubano de artes visuales, como se deb√≠a concebir la acci√≥n pedag√≥gica y did√°ctica de los ¬ęespecialistas en disciplinas conectadas al arte¬Ľ. Por ello, tengo la certeza de que aun cuando han sido entidades de estudios superiores con cierto grado de utilidad y aportes de importancia, las Escuelas de Historia del Arte de nuestro pa√≠s deb√≠an transformarse en facultades para el estudio de esas diversas disciplinas y funciones de lo art√≠stico y lo cultural, en nexo fecundo con la Universidad de las Artes y sus filiales. Ese cambio, sin temor paralizador ni conservadurismo empobrecedor, es condici√≥n sine qua non para enrutarnos acertadamente hacia un desarrollo integral en el arte‚Ķ y ascender.

No es solo otro congreso

o es solo otro¬†congreso de la AHS, sino la oportunidad de abogar para que se llegue a un consenso en torno la necesidad de jerarquizar y establecer pautas en torno al arte joven en el pa√≠s. La¬†Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z¬†se ha reunido y en ello existe la certeza de que hay una vanguardia articulada que requiere de los mecanismos para su posicionamiento. No solo se trata de dineros, ni del recurso o el respaldo de las instituciones. Los creadores son esa porci√≥n de la sociedad que no va a pedir permiso para expresarse y que har√° su obra a contrapelo de lo que sea. Toca a las entidades entenderlo, crear espacios de di√°logo y darles protagonismo a esas voces que pueden transformar las comunidades no solo en entornos en desarrollo material, sino con una proyecci√≥n m√°s all√° de las limitaciones que nos impone el momento. La¬†cultura¬†no solo se trata de bellas artes, de manifestaciones de lo hermoso o lo tr√°gico, sino que es todo aquello que act√ļa sobre el ser humano.

De manera que se trata de un terreno mucho mayor que la simple conceptualización de las cuestiones del arte. Y en eso la AHS posee todo un recorrido como organización que conoce las inquietudes de los jóvenes y sabe canalizarlas. Hoy se entiende la creación solo en el sentido de las presentaciones de teatro, de la literatura, de la pintura, pero en realidad el nuevo horizonte de las redes sociales y del cambio de paradigma ha hecho que todo se torne híbrido. Las distancias desaparecen y las instituciones que eran mecanismos de comunicación con el mundo, extensiones de la universalidad hasta lo concreto de nuestro contexto, se tornan en brazos inanimados que no alcanzan a poner en movimiento lo que se requiere en materia de promoción, de posicionamiento. Por ello, en el caso sobre todo de Cuba, se impone una revisión de lo que está pasando con el sistema de jerarquías de las artes y a partir de ahí trazar las acciones de la política cultural vigente. Uno de los elementos que más saltan en el proceso de análisis de las problemáticas de la cultura es que no hay una correspondencia entre los diagnósticos y el sistema de prevención y de programación de las actividades. Con contadas excepciones en la geografía nacional, está primando un toque de esnobismo y de importación que no mira con criticismo el tema del consumo. A la vez, los artistas del patio son llevados de la mano de estas pretensiones para poder subsistir en un ecosistema cada vez más marcado por las relaciones de mercado.

¬ŅNo es esto competencia de la AHS y de su congreso? M√°s que eso, tendr√≠a que haber una correspondencia entre los factores a nivel nacional para que desaparezcan los escollos que niegan la naturaleza de un decurso art√≠stico necesitado de otra mirada. El papel de la¬†cr√≠tica de arte, de los espacios de debate, la superaci√≥n y el v√≠nculo entre las instituciones y la gente; son cruciales en la manera en que se repiensa la cultura. La cuesti√≥n pasa por formas de entender no solo la creaci√≥n sino la regulaci√≥n de la conducta, el adecentamiento de los valores y la construcci√≥n de entornos de convivencia. Por ah√≠ van los disparos de todo debate que se haga desde y para la cultura, sin demeritar las disquisiciones m√°s concretas de cada sector.

La sociedad de los artistas no pertenece a la univocidad de sentido, sino que hay en su interior las frases m√°s diversas y las esencias m√°s dispares en torno a lo que debe ser la expresi√≥n humana, de ah√≠ que sea necesario que los cubanos tengamos sentido de lo que all√≠ se decide. No es solo un congreso, sino la manera en la cual miramos la construcci√≥n de sentido. Los creadores son a la vez que demiurgos de la realidad m√°s hermosa, cocreadores de un sistema de apreciaci√≥n de la vida y de las esencias sociales. Eso hace de los espacios de la AHS algo a√ļn m√°s trascendente, ya que no se niega que haya diversidad, sino que se la promueve y en tal sentido se hace una fortaleza en medio de las m√°s duras condiciones de hoy. En el pa√≠s no existe todo para que florezca un creador, de hecho, se atraviesa por un periodo de escasez de los mayores. Bienvenida la iniciativa que rescata las voces, que las reposiciona y les da el matiz necesario dentro del concierto de las pol√©micas en torno al arte y su papel.

Pudiera pensarse que es solo otro congreso para decir lo mismo o evaluar lo que se acordó y que no se ha llevado a cabo. Pero más que eso, la gente requiere verse las caras, concretar desconciertos, hacer de su vida algo más allá de la desazón. Los artistas poseen todas esas sinergias y donde estén harán de los espacios algo que no caída en las conformidades, en las enrarecidas aguas del desasosiego o la apatía. Más allá de reunirnos, los artistas que somos miembros de la AHS siempre podemos hacer las tormentas perfectas en torno a lo que somos y queremos ser. De ahí que no haya oportunidad menor, ni detalle que se salga del tiesto en estos quehaceres de la organización. Si en un sitio se es disconforme a la vez que trabajador y se hace por la cultura en su más amplio espectro ese es la Asociación Hermanos Saíz.

El congreso no va a arreglarlo todo, de hecho, no es el mecanismo id√≥neo ni √ļnico en tal sentido, pero resulta vital para que se concrete una parte de la utop√≠a. La AHS es eso, a fin de cuentas, la imposibilidad de quedarse quieto en la realidad llana e inm√≥vil, la necesidad de ir m√°s all√°.

La crítica de arte y su indispensabilidad cuestionada

La cr√≠tica de arte es tambi√©n una forma art√≠stica y por tanto emana de las im√°genes conscientes e inconscientes del propio cr√≠tico. Se sabe que cada obra, con independencia de las sensaciones y las emociones que la pulsan, tiene una parte objetiva y concreta que puede verse, palparse u o√≠rse; y esa parte es la que eval√ļa el cr√≠tico a trav√©s de su filtro subjetivo, vali√©ndose de herramientas acad√©micas.

En los √ļltimos tiempos, en que el mercado parece obviar el ejercicio del criterio especializado, cuando compra y vende la obra de los artistas a su antojo, o cuando los creadores se autopromueven en las redes sociales ante una masa numerosa y explican su obra sin intermediarios, ¬Ņcu√°n necesaria es la cr√≠tica de arte para los artistas? ¬ŅPueden los creadores prescindir de ella?

La funci√≥n de la cr√≠tica no es precisamente ‚Äúdespedazar‚ÄĚ y ‚Äúmatar‚ÄĚ la creaci√≥n. Existen juicios a favor de la obra de arte que la prestigian, explicando sus valores. Incluso, cuando el ejercicio cr√≠tico niega esos valores y reprueba la obra, pretende generar un gusto est√©tico y estimular el ingenio de los artistas en la b√ļsqueda de originales formas de expresi√≥n.

La doctora Graziella Pogolotti dijo al respecto: ‚ÄúLa cr√≠tica tiene entre nosotros un sentido negativo‚Ķ Esa opini√≥n bastante difundida, oculta el verdadero sentido de la labor que corresponde a un cr√≠tico, limita su actividad y no tiene en cuenta el papel que le toca, situado entre el autor, la obra creada y el p√ļblico, el de hoy y el de ma√Īana‚ÄĚ.

La crítica debe entenderse también como un proceso comunicativo en el que intervienen emisor, contenido, canal, receptor y efecto.

El emisor es el especialista: el teórico, investigador…; el contenido es el mensaje, el criterio en sí. El canal sería el medio donde se transmite el mensaje, entiéndase prensa plana, digital, radio, televisión o revista especializada. El receptor claramente es la audiencia que leerá, verá o escuchará el juicio experto, y el efecto se asocia a la sugestión que el mensaje sobre la obra transmitió o no.

No existe un manual reducido para el oficio crítico, y sí criterios encontrados sobre cómo debe ser el discurso especializado en función del canal (el medio comunicativo que promueve esas disertaciones).

La profesora, investigadora y cr√≠tico, Adelaida de Juan, estimaba la interpretaci√≥n y el juicio de valor seg√ļn el destinatario y los soportes en los cuales ser√≠a publicado. Un texto escrito para el peri√≥dico deb√≠a ser m√°s claro y conciso en su lenguaje, para que los lectores no entrenados pudiesen comprenderlo. Un texto publicado en una revista especializada pod√≠a permitirse un lenguaje m√°s t√©cnico y enriquecido en tropos.

En cambio, el periodista, investigador y curador Israel Castellanos Le√≥n, en una de sus rese√Īas concluy√≥ que la esencia de la cr√≠tica se resume a un estilo especializado y asequible al mismo tiempo, al margen del soporte en el que aparezca: ya sea un cat√°logo, un peri√≥dico o la revista m√°s elitista.

A estos criterios sumo otro, atinad√≠simo, que hall√© revisando distintos libros y ensayos. Fue el razonamiento del historiador, cr√≠tico de arte y poeta, Orlando Hern√°ndez, que vio la luz en una edici√≥n de la revista La Gaceta de Cuba de 2004. Han trascurrido cerca de 17 a√Īos y todav√≠a est√° vigente:

‚ÄúMe molesta la jerga tecnicista y el bizantinismo en que tan a menudo se enfrasca la cr√≠tica de arte, su exceso de conceptualizaci√≥n, de teorizaci√≥n, de generalidades y su poca confianza en la sencillez de expresi√≥n y en el sentido com√ļn, que oculta a menudo un vergonzoso vac√≠o de criterios propios, de inteligencia, de sensibilidad real. Este lenguaje de capilla, ret√≥rico, falsamente te√≥rico y escasamente sensible, constituye por su ilegibilidad un obst√°culo para el acercamiento del p√ļblico al fen√≥meno art√≠stico y para la comprensi√≥n de sus mensajes‚ÄĚ.

Los artistas necesitan la cr√≠tica; no la halagadora que acomoda el hacer cotidiano. Necesitan una que demarque los terrenos estil√≠sticos con an√°lisis serios y plausibles, que arroje luz y de ‚Äútama√Īo de bola‚ÄĚ sobre la actualidad de la creaci√≥n, los discursos, los p√ļblicos. Esa que ‚Äúpe√Īizque‚ÄĚ al artista cuando se atrofie en caminos autocomplacientes.

La cr√≠tica impulsa y promociona los procesos art√≠sticos. Y el arte, como es sabido, tiene una funci√≥n social. Digo m√°s, el cr√≠tico puede contribuir a educar el gusto de las personas y a acercar el arte a los p√ļblicos, porque tambi√©n es un promotor.

La cr√≠tica llena vac√≠os te√≥ricos y contribuye a la historiograf√≠a. ¬ŅEllo no significa tambi√©n contribuir al patrimonio cultural de una naci√≥n? Cuando el experto rese√Īa, deja testimonio hist√≥rico de un suceso art√≠stico y sus protagonistas. El cr√≠tico hace futuro desde sus palabras; y no solo porque gu√≠a procesos culturales (eso queda claro) sino porque los valora y atestigua.

No ser√© absoluta. El artista contempor√°neo no precisa (forzosamente) intermediarios para explicar su obra, es autosuficiente y puede hacerlo √©l mismo. Conoce sobre edici√≥n, fotograf√≠a, dise√Īo, marketing y otras materias que le permiten gestionar su promoci√≥n en Internet. No ocurre con todos, pero s√≠ en la mayor√≠a. Apunto: vivimos un arte cada vez m√°s conceptual, que obliga a sus creadores a mostrar no solo sus piezas sino los argumentos que las rigen. ¬†¬†

‚ÄúEsclarecer, promover y testimoniar son tres posibles atributos de la cr√≠tica que bien vale considerar para poder reconocer su importancia en un mundo en que la informaci√≥n deviene hecho imprescindible de supervivencia y conocimiento‚ÄĚ, subray√≥ el ensayista, profesor, bailar√≠n y core√≥grafo habanero Ramiro Guerra.

No obstante, pese a esa autonomía del artista, apoyada en las tecnologías y la accesibilidad de información, la crítica resulta imprescindible si está en constante diálogo con el creador, si lo dota de lenguaje, si llama la atención sobre estilos y conceptos que ni él había percibido en su trabajo. La crítica siempre convidará a degustar la obra de arte, haciéndola atractiva a los sentidos de la audiencia.

Sirva ella, no como dictador sino como redentora: argumentación de base para reflexiones propias, traductora del arte para la sociedad, promotora de la experimentación y el talento.

Bernardo Cabrera y los desafíos del periodismo cultural

Llevar las artes a la pantalla, hacerlo con dominio y elaboración, con conocimientos y sensibilidad es un reto al que está llamado el periodismo cultural más allá del medio para el que se realice. Esta máxima impregnó el trabajo de Bernardo Cabrera, joven periodista holguinero que obtuvo el Premio de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena en televisión.

‚ÄúEste es el segundo a√Īo que participo, ya hab√≠a estado en la edici√≥n pasada. En esta ocasi√≥n present√© dos trabajos, el que result√≥ premiado fue Danza la vida, testimonio homenaje a la bailarina y core√≥grafa de Codanza, Vianki Gonz√°lez. Lo grabamos cuando ten√≠a 45 a√Īos, ahora tiene 47 y sigue danzando, algo bastante inusual porque los bailarines tienen una vida √ļtil muy corta, cuando terminan se dedican a ser core√≥grafos, directores o regiser y no bailan durante tanto tiempo, no se mantiene en forma. En cambio, Vianki es de esas personas que se mantiene en el escenario bien, gr√°cil, por eso quise hacer este trabajo pues la considero una de las mejores bailarinas del pa√≠s en interpretaci√≥n, y siempre que est√° en el escenario las miradas van hacia ella‚ÄĚ.

¬ŅQu√© caracter√≠sticas tuvo este material que crees pudo haber llamado la atenci√≥n del jurado?

“Pensé en hacer algo sencillo y luego se fue complejizando. En la preparación me planteé una historia que narraba su vida desde sus inicios y cómo fue creciendo. Busqué a Rafael Oramas, el camarógrafo de la televisión, quien es excelente fotógrafo y me gusta trabajar con él porque tenemos el mismo espíritu cinéfilo. Y sin el trabajo en equipo no hubiera logrado nada.

“La intención era narrar la historia sin que yo apareciera, pero con mi presencia todo el tiempo detrás.

‚ÄúMe bas√© m√°s en un trabajo de realizaci√≥n donde la protagonista contara su historia apoyada en im√°genes, montaje e iluminaci√≥n. Creo que eso fue lo que m√°s sorprendi√≥ al jurado. Ese modo de narrar que termina con un mensaje contundente que es: aunque ella deje de bailar en un escenario, seguir√° danzando toda la vida, como ha demostrado con su actitud de ser madre, de tener problemas, confrontaciones, y aun as√≠ mantener esa pasi√≥n, es incre√≠ble‚ÄĚ.

¬ŅCu√°les consideras son desaf√≠o del periodismo cultural en Holgu√≠n?

‚ÄúLlevo muy poco tiempo haciendo periodismo cultural. Hasta que el a√Īo pasado comenc√© a trabajar en el Centro de Comunicaci√≥n Cultural La Luz y eso fue un impulso m√°s grande, porque a m√≠ siempre me ha gustado la cultura; soy de las personas que no falta al teatro, pero solo como espectador.

‚ÄúAhora miro el periodismo cultural desde otra arista, a veces lo subestimamos, la gente cree que es algo muy f√°cil y no es as√≠, lleva mucho estudio y preparaci√≥n, esos son los retos y esa preparaci√≥n permitir√° luego poder hacer la cr√≠tica, de la que tanto se habl√≥ en los debates del evento‚ÄĚ.

¬ŅY qu√© crees del ejercicio de la cr√≠tica en este contexto?

“A la gente le molesta la crítica. A los artistas, sobre todo, porque lastima el ego. La crítica puede ser constructiva, edificante o destruir una obra. Pero a veces no se dan cuenta que con la crítica les estás ayudando; creo que ese es también un reto del periodismo cultural.

“También intentar no solo verlo en el diarismo. Ir un poco más allá, a la especialización.

‚ÄúEn el caso del periodismo televisivo nos afecta much√≠simo que en los espacios nacionales se prioriza mucho la informaci√≥n y los trabajos breves. Entonces es complejo ¬Ņc√≥mo hacer un periodismo diferente si no tienes d√≥nde publicarlo? Hay algunos programas, pero los noticieros son muy seguidos y es un espacio para educar al espectador en que no solo el periodismo cultural es ‚Äúse hizo el concierto tal‚ÄĚ, que es importante, pero debe haber un balance con los trabajos de otros g√©neros‚ÄĚ.

Erian Pe√Īa y la b√ļsqueda del periodismo cultural m√°s digno posible

Recientemente culmin√≥ el Concurso y Taller De Periodismo Cultural Rub√©n Mart√≠nez Villena donde varios periodistas holguineros resultaron ganadores, en prensa escrita el lauro principal lo mereci√≥ Erian Pe√Īa, por el conjunto de su obra presentada que encomi√≥ el jurado.

Intermezzo para la vanguardia: las artes pl√°sticas en un poema de Reinaldo Cede√Īo*

La poesía nos eleva hacia las cumbres más altas del espíritu.

La pintura es la más alta expresión de la capacidad y la belleza.

Fidelio Ponce de León

…pintura y poesía nacen de una misma matriz, aunque ambas crezcan por caminos propios.

Gabriela G. Azcuy

I

El arte, plantean los investigadores Luis √Ālvarez √Ālvarez y Juan F. Ramos Rico, ‚Äúes una modalidad especial de la cultura que se desarrolla ante todo como un lenguaje espec√≠fico en la que el conjunto de sus lenguajes est√©ticos se interrelacionan (la poes√≠a sirve de texto para la canci√≥n y el aria; la escultura se vincula con la arquitectura y la literatura se relaciona con el cine, el teatro, la danza, la pintura)‚ÄĚ[1]. Por su parte, la Doctora en Ciencias Filol√≥gicas Amparo Barrero Morell enfatiza en que ‚Äúel tema de las relaciones, influencias e interferencias entre las distintas artes, [‚Ķ] es un problema complejo‚ÄĚ[2] que cr√≠ticos, acad√©micos, entre otros especialistas, han intentado resolver desde diferentes perspectivas. O sea, estamos ante un campo de estudio vasto y diverso, en donde la relaci√≥n entre artes pl√°sticas y literatura, probablemente es el de m√°s quehacer investigativo.

En el universo de los estudios literarios cubanos, no pocos se han ocupado de revelar el intr√≠ngulis de los nexos entre ambos lenguajes expresivos. En la n√≥mina tenemos, por ejemplo, al escritor Jos√© Lezama Lima, miembro del Grupo Or√≠genes,[3] quien se interrogaba, en el libro La cantidad hechizada (Letras Cubanas, 2010), sobre: ¬ŅQu√© br√ļjula adoptar para la navegaci√≥n de poes√≠a y pintura cubanas en siglos anteriores?, desarrollando, en lo sucesivo, un sistema de pensamiento al respecto. Posteriormente el narrador y ensayista Reynaldo Gonz√°lez, con Lezama Lima: el ingenuo culpable (Letras Cubanas, 1994), escudri√Īar√≠a lo derivado de ese cuestionamiento a partir, sobre todo, de an√©cdotas personales del autor de Paradiso, que arrojan luces acerca de las m√ļltiples reflexiones,¬† enfoques y definiciones que tuvo acerca de un fen√≥meno conocido, entre otros nombres, como intertextualidad y transposiciones.[4]

Resulta oportuno destacar, que otros origenistas igualmente buscaron explicaciones a las relaciones pl√°stico-literarias, de lo cual da fe el poeta, narrador y ensayista matancero, ensayista Aram√≠s Quintero en El tiempo y el grabado en la poes√≠a de Eliseo Diego, donde particulariza en la producci√≥n po√©tica del Premio Nacional de Literatura (1986), y el reflejo de ese g√©nero de las artes pl√°sticas. Roberto M√©ndez Mart√≠nez, tambi√©n ensayista ‚Äēy poeta‚Äē, estudioso de diversos procesos relacionados con la poes√≠a insular, y conocedor de los aportes del citado grupo,[5] de cuya membres√≠a salieron otros premios nacionales de literatura como Cintio Vitier (1988) y Fina Garc√≠a-Marruz (1990), publicar√≠a el art√≠culo ‚ÄúLas Artes Pl√°sticas en la poes√≠a de Fina Garc√≠a-Marruz‚ÄĚ, [6] en el cual repasa la fecunda confluencia que establece la poetiza entre su discurso po√©tico y las artes pl√°sticas, en los poemas Transfiguraci√≥n de Jes√ļs en el Monte, ¬†Ama la superficie casta y triste y El retrato de Ponce.

Las referencias anteriores manifiestan el inter√©s por explicar estas relaciones, y que las mismas constituyen un √°rea abierta a diversas indagaciones. M√©ndez Mart√≠nez, sabiendo la necesidad de dirigir las miradas hacia ese punto, escribir√≠a, que ¬†‚Äúel nexo que se establece entre la literatura y la pl√°stica, espec√≠ficamente entre poes√≠a y pl√°stica, en la cultura cubana [a√ļn] han sido muy pocos estudiados, a pesar de la riqueza manifestada por ellos en la historia del arte insular‚ÄĚ.[7] ¬†No es de extra√Īar entonces que en rese√Īas, art√≠culos y ensayos disponibles, fundamentalmente, en las revistas culturales,[8] palpiten los actuales derroteros acerca del tema. Estos trabajos convergen, de un modo u otro, en que la pl√°stica como dominio del espacio y la poes√≠a como dominio del tiempo ‚Äúcoquetean‚ÄĚ desde complejos sistemas simb√≥licos, para dar material creativo a los ‚Äúpoetas gr√°ficos‚ÄĚ, cultivadores de la denominada pintura escrita o literatura de la pl√°stica.

Cualesquiera sean los apelativos, lo primordial en ellos es que no se desvirt√ļa la esencia de ese tipo de creaci√≥n, con las se que llega a describir caracter√≠sticas puntuales de obras y autores de la pl√°stica, a trav√©s de im√°genes (alegor√≠as) para emitir respuestas emocionales: ‚Äúrecurso sumamente √ļtil ya que le permite al autor agregar profundidad y textura a su obra, en forma similar a como un escultor agrega niveles de refinamiento a su estatua‚ÄĚ,[9] Esta tesis, de conjunto con los criterios hasta ahora abordados, servir√°n de pre√°mbulo para vislumbrar tales convergencias en la poes√≠a contempor√°nea santiaguera, heredera de la rica tradici√≥n literaria, de la isla y la regi√≥n, por donde desfilan el dibujo, la escultura, la pintura, el grabado, el retrato, entre otras t√©cnicas.

II

Poetas de generaciones y √©pocas diferentes nacidos Santiago de Cuba, pueden catalogarse como poetas gr√°ficos si leemos atentamente algunos de sus textos, pues salta a la vista el cultivo de esta manera de canalizar sus inquietudes a trav√©s de la poes√≠a. En apretad√≠sima s√≠ntesis:[10] Manuel J. Rubalcaba (1769‚Äď1805): A Nise bordando un ramillete; Jos√© Mar√≠a Heredia (1803-1839): En un retrato. Del autor proscripto‚Ķ);[11] Jos√© Manuel Poveda (1888‚Äď1926): La Estatua y Ante el retrato de Madame A.D;[12] Efra√≠n Nadereau (1940);[13] Jes√ļs Cos Causse (1945-2007): Retrato al √≥leo, El pincel y el pintor y[14] Elogio y eleg√≠a a una mujer;[15] Antonio Desquir√≥n (Santiago de Cuba, 1946): Fra Giovanni da Fi√©sole decora el landhuis Cenepa;[16] Jos√© Orp√≠ Gal√≠ (1953): Un pincel para Frida Kahlo;[17]

Y dos exponentes, de los nacidos despu√©s de los a√Īos 60¬ī del pasado Siglo XX: Frank Dimas Fuentes Danger (1966): Para el fantasma de Van Gogh en el camino y Dimas mirando un cuadro de Gaugu√≠n.[18] Y ¬†Reinaldo Cede√Īo Pineda (1968) con Toulouse‚ÄďLautrec e ¬†Intermezzo para Fidelio Ponce de Le√≥n,[19] este √ļltimo asumido como objeto de an√°lisis en el presente trabajo, debido a que en √©l, claramente, dialogan dos m√©todos, considerados substanciales para exponer y desarrollar una composici√≥n po√©tica de esta naturaleza: el biogr√°fico (indagando en la vida del artista, conocer de su obra y elementos anecd√≥ticos) y el iconogr√°fico (estudiando las im√°genes y los elementos que se derivan de la obra).[20] ¬†

Brevemente, la obra de Cede√Īo posee caracter√≠sticas que la hacen cercana a la est√©tica de la denominada, por el investigador literario Virgilio L√≥pez Lemus, promoci√≥n Juvenil; poetas nacidos entre 1959 y 1975, de la que L√≥pez Lemus destaca, de Santiago de Cuba, a Reynaldo Garc√≠a Blanco y Teresa Melo Rodr√≠guez. Es una promoci√≥n ‚Äúdonde la palabra y musicalidad dentro del texto cobrar un inter√©s valioso inter√©s experimental. [‚Ķ] es muy nutrida [‚Ķ] lectores de mucha poes√≠a europea [y de otras latitudes] leen lo que est√° sucediendo en el mundo [y Cuba] entre las cercan√≠as de las artes visuales, [‚Ķ];‚ÄĚ [21] he ah√≠ algunas claves para acceder a Intermezzo‚Ķ

Pinta el oto√Īo, Fidelio, pinta un pez ocre y el/Pulm√≥n que te falta. Puerto Pr√≠ncipe parece una/ campana, un vaho de letan√≠a; las beatas se/cuelgan del rosario. / Fidelio, pinta una mancha blanca, una c√≥lera/helada. Pinta un ni√Īo en penumbra, pinta detr√°s/de un cuadro de Academia, pinta por la/ comida, pinta todos los a√Īos extraviados. / Fidelio tiene la oreja intacta, pero sangra. /En su sombrero cobij√≥ el amanecer, sus manos/son dos surcos su nariz una daga. /Un espectro de luz en la pared, Fidelio Ponce de Le√≥n/ un pulm√≥n que nos falta.

Construido en 13 versos y cuatro estrofas, el poema gravita en torno a la recapitulaci√≥n de la vida y obra del pintor cubano, de la primera mitad del siglo XX, Fidelio Ponce de Le√≥n (Camag√ľey, 1895‚ÄďLa Habana, 1949). Lo presenta rodeado en una aureola rom√°ntica, conform√°ndose una imagen de ida y vuelta propia del alimento literario, asimismo de la pl√°stica. ¬†Intencionalmente el pintor es definido como un pulm√≥n que nos falta, por la ponderaci√≥n que primar√° en la simbiosis pintor (humano)‚Äďobra, necesidad de un acercamiento (conocimiento) para el receptor (lector). Por ello, en el poema se introduce y pone √©nfasis en el drama humano: estados mentales, inquietud, preocupaci√≥n, goce, perplejidad y c√≥lera. As√≠ el lector entra en consonancia con el drama del pintor, marcado por los avatares de la √©poca que le toc√≥ vivir y por la enfermedad (tuberculosis), que se reflejar√≠a como una constante en su obra pict√≥rica, la cual puede resumirse como, ‚Äú√≥leos muy empastados, lechosos, figuras alargadas y poco definidas (monocromatismo), ciertas abstracciones, temas melanc√≥licos relacionados con enfermedad, muerte y religi√≥n‚ÄĚ,[22] que no eran para √©l temas literarios.

La l√≠nea dram√°tica, que tiene por asunto el conflicto humano, se va observar en Intermezzo‚Ķ ¬†como elemento conmovedor. Debe destacarse adem√°s, a prop√≥sito de Alfredo Ram√≥n Jes√ļs de la Paz Fuentes Pons (nombre real de Fidelio), que ese halo casi m√≠tico, que en torno al mismo ‚Äďy su obra- se gener√≥, sirvi√≥ de inspiraci√≥n, con anterioridad, a poetas de la talla Nicol√°s Guill√©n, Fina Garc√≠a Marruz, Eliseo Diego y Cintio Vitier. En el caso del Fidelio de Guill√©n, poema que aparece en el libro La Rueda Dentada,[23] hay solo una devoluci√≥n al ser f√≠sico del pintor. ¬†Mientras que Fina Garc√≠a, Eliseo Diego y Cintio Vitier llegar√≠an a caracterizar a Ponce, a trav√©s del motivo de un retrato que el propio pintor realizara a la persona de la Garc√≠a-Marruz, empe√Īados en el desciframiento del texto visual a partir de la resonancia afectiva y las interrogantes filos√≥ficas, que despertaba el retrato en cada uno de ellos.[24]

Los textos po√©ticos de estos escritores, establecen otros referentes imprescindibles para entender a Intermezzo‚Ķ, en cuanto a lecturas de aspectos necesarios para desdibujar los nexos art√≠sticos. Quiz√° uno de los nexos m√°s llamativos es que Fidelio, por los a√Īos 30 del siglo XX, asisti√≥ a las tertulias literarias del doctor Emilio Rodr√≠guez Correa, coleccionista de arte y gran amigo del pintor en vida de este,[25] ¬†por lo que se infiere que el mundo literario no le fue, en absoluto, ajeno, como no lo fue para muchos otros artistas pl√°sticos de la √©poca.

Aunque del autor de Tuberculosis no constan publicaciones u otros referentes afines, el √ļltimo proyecto literario de Guy P√©rez Cisneros,[26] amigo del pintor, tribut√≥ a compilar los pensamientos de Ponce ordenados, para su publicaci√≥n, en diez cap√≠tulos, que van desde el artista visto por s√≠ mismo, su inspiraci√≥n, Dios, hasta pensamientos sobre m√ļsica (un arte por el que tuvo singular apego). De pintura y poes√≠a se accedieron solo a los dos que fungen como exergo en este art√≠culo, una suerte de revelaciones para ahondar en el poema Intermezzo‚Ķ¬† Su poes√≠a, a saber, permanece in√©dita al igual que su epistolario y refranes, empe√Īo del propio Cisneros que aseguraba que los amigos del pintor ‚Äúmuy pronto recibir√≠an noticias sobre este particular‚ÄĚ. [27] ¬†

P√©rez Cisneros enfatizaba que Ponce, ‚Äúes el √ļnico de nuestros pintores que consigue ponernos cara a cara con la muerte y con el tiempo‚ÄĚ,[28] por lo que no caben dudas que en su obra se encierran ya determinados motivos ‚Äúrecurrentes‚ÄĚ de la poes√≠a. As√≠ Cede√Īo Pineda realiza con Intermezzo‚Ķ su propio ‚Äúcuadro escrito‚ÄĚ del artista, incorporando y recontextualizando, a trav√©s del discurso po√©tico, tres obras pict√≥ricas emblem√°ticas: Las Beatas, Tuberculosis (1934) y Ni√Īos (1938), trilog√≠a donde se sustenta, seg√ļn los cr√≠ticos, el peso de la obra de Ponce.

Inicialmente el poema muestra una transici√≥n simb√≥lica, que parte del motivo del oto√Īo (situaci√≥n atmosf√©rica), conect√°ndose sucesivamente con alusiones a los tonos y a los colores que corporizan la existencialidad lacerante del pintor: Pinta el oto√Īo, Fidelio, pinta un pez ocre y el/ pulm√≥n que te falta/‚Ķ pinta una mancha blanca, una c√≥lera/ helada. Pinta un ni√Īo en penumbra‚Ķ ¬†El oto√Īo, como recurso po√©tico, se utiliza en el verso para introducir el tiempo (situaci√≥n temporal), en tanto razonamiento sobre el misterio que implica esta estaci√≥n para el hombre. Este tiempo en Intermezzo‚Ķ lleva cuotas del pasado y el presente (viaje de ida y vuelta), y¬† aboga por un coloquio (a)temporal donde la palabra pinta, imperativa dentro del poema constituir√° la respuesta ‚Äēsimb√≥lica‚Äē del pintor, con los c√≥digos propios de su conglomerado creacional, denotando una acci√≥n comunicativa que a su vez es la acci√≥n posible para su mundo. ¬†

El modo que se utiliza para ¬ī¬īdialogar‚Äô‚Äô con el sujeto l√≠rico (el pintor), es significativo en tanto no se comprende a este desaparecido. Se le trasmite seguridad para continuar con su creaci√≥n pues Ponce, incomprendido por muchos, tuvo una ejemplar dedicaci√≥n al arte, de una lucha ‚Äútriunfante‚ÄĚ contra la miseria, la enfermedad y la academia.[29] ¬†De √©l se dijo que pintaba con desprejuicios t√©cnicos y motivos de tradici√≥n cl√°sica con estilo vanguardista y fueron sus obras enigm√°ticas y m√≠ticas. ¬†La atm√≥sfera irreal, matizada por los colores oto√Īales, ser√° su sello en contraste con otros creadores que para la √©poca (d√©cada de los a√Īos 30 y parte de la d√©cada de los 40 del pasado siglo XX) se afanaban por expresarse mediante un ‚Äúcolor cubano‚ÄĚ. Ponce hace suya una pintura sin color, con la que logra sus obras m√°s elocuentes y que el poeta como ‚Äúgraf√≠a‚ÄĚ no desde√Īa y le da seguimiento hasta la √ļltima estrofa: espectro de luz en la pared.

La insistencia en la palabra pinta, extrapolada al contexto de Ponce, se enarbola como una filosof√≠a de resistencia y de fuga a sus horizontes imaginarios, a la lucha del pintor, entre otros cap√≠tulos, contra la corriente acad√©mica en las artes pl√°sticas cubana de su tiempo: pinta detr√°s/ de un cuadro¬† de Academia, un contenido¬† que se constata a trav√©s del testimonio del propio pintor en el que se define esta ‚Äúcruzada‚ÄĚ creativa: ‚ÄúEn mi adolescencia [‚Ķ] fui el primero en combatir a la academia, [‚Ķ]: con mis obras echadas de dentro y afuera y trazadas con las l√≠neas de mi esp√≠ritu, trataba de romper, de aniquilar toda forma carcomida de la mediocridad‚ÄĚ. [30]

A pesar de los detractores, el vagabundeo, la inestabilidad y el alcoholismo, predomin√≥ en √©l el talento, que lo llev√≥ a exponer en importantes salones nacionales e internacionales. Pudo conocer y compartir adem√°s con pintores como Wilfredo Lam, Servando Cabrera, Carlos Enr√≠quez, Amelia Pel√°ez, por solo citar algunos. La dimensi√≥n conmovedora y sui g√©neris de Ponce contribuy√≥ a penetrar en el importante c√≠rculo de creadores de la pl√°stica de la primera mitad del siglo XX. Incluso Servando Cabrera Moreno, en ocasi√≥n de visitar una exposici√≥n en el Capitolio qued√≥ absorto frente a un cuadro de √©ste expresando que ‚Äúla pintura era algo m√°s de lo que yo estaba haciendo‚ÄĚ.[31] Se desconoce cu√°l fue la obra que afect√≥ el ojo avezado de Servando, pero con los ejemplos del poema, utilizando la hol√≠stica en la comprensi√≥n del fen√≥meno art√≠stico, se pueden ilustrar algunos hechos trascendentales del imaginario de Ponce.

En Ni√Īos, una de las piezas m√°s conocidas y apreciadas del pintor, los personajes, aparentemente, se presentan como si habitaran en otra dimensi√≥n, envueltos en una atm√≥sfera de irrealidad. En Intermezzo‚Ķ encontramos a un ni√Īo en penumbra, detalle de singular referencia que adquiere una dimensi√≥n altamente sensible y de significativa importancia sujeta a dos posibles variables desprendidas de un r√°pido bosquejo biogr√°fico: el Ponce profesor de pintura de ni√Īos pobres en sus andares y el Ponce ni√Īo en su tierra natal.

La segunda variable puede ser an√°loga con la obra Ni√Īos, en la que Cede√Īo Pineda, al plasmar el nombre de Puerto Pr√≠ncipe en la primera estrofa del poema, deja entrever un mensaje que conlleva a otras b√ļsquedas, sino todo quedar√° a medias.¬† Tal es as√≠ que ese Puerto Pr√≠ncipe que parece una campana, / un vaho de letan√≠a, en la obra de Ponce, seg√ļn estudiosos de su vida y obra, es el lugar que ‚Äúse revela como factor mod√©lico de comportamiento regional, pero indiscutiblemente de repercusi√≥n nacional: la cultura camag√ľeyana‚ÄĚ.[32] Y si de analog√≠as se trata, entre el Fidelio de Cede√Īo y el de Guill√©n hay una comuni√≥n en ese sentido: al Fidelio de Guill√©n lo buscaban un s√°bado del siglo XVI nada m√°s y nada menos que en Camag√ľey, ‚Äúporque Ponce de Le√≥n ha llevado de √©l, como el m√°s firme equipaje, una incalculable fantas√≠a para la lectura y escritura de los m√°s profundos e √≠ntimos mensajes‚ÄĚ.[33]

De la mano Marcos Antonio Tamames Henderson, investigador camag√ľeyano, nos llega una referencia acerca de lo que puede ser ese ni√Īo en penumbra (a prop√≥sito con el desciframiento de los mensajes del texto po√©tico) cuando se alude al mundo infantil de Fidelio Ponce, desde lo externo, lo social, inmerso en una conservadora y tradicional familia de esa tierra, heredera del m√°s aut√©ntico catolicismo en Cuba:

Con tan solo 8 a√Īos, tras la muerte de su madre y un infructuoso intento de relaci√≥n con su madrastra, Fidelio Ponce se distanci√≥ de su padre, quien cubr√≠a las cr√≥nicas religiosas en la prensa local, y pas√≥ a vivir con sus t√≠as [quiz√°s las beatas que cuelga del rosario], solteronas de fuerte religiosidad y vida introspectiva, quienes no dudar√≠an en inscribirlo en las Escuelas P√≠as, espacio que termin√≥ por marcar en √©l un mirar franciscano al entorno.[34]

La religiosidad se sumar√°, indisolublemente, a lo subjetivo de Ponce, quedando evidenciada desde la aprehensi√≥n de su experiencia infantil. ¬†El amor a Dios, en una parad√≥jica manera de materializarlo en su adultez, lo llev√≥ a la convicci√≥n que la inspiraci√≥n para sus cuadros estaba tomada de su mundo interior, del mundo de Jehov√° y el mirar franciscano del entorno, herencia familiar, justifica la menguada econom√≠a a la hora de vivir de sus cuadros, sobre todo los retratos, que seg√ļn √©l le permit√≠an vivir hasta los hombros, pero lo dem√°s le permit√≠a vivir hasta el m√°s all√°.[35] O sea, la posteridad que siempre busc√≥, un √≠tem socr√°tico de sobrevivir a la propia muerte.

Ponce hizo suyo el adagio popular que los locos y los ni√Īos dicen la verdad y lleg√≥ a firmar algunas sentencias o reflexiones donde se catalogaba como ‚ÄúEl Loco Ponce‚ÄĚ. La penumbra es una de sus verdades (las art√≠sticas y las vividas); la locura, otro estado de creaci√≥n que en la met√°fora del poema se le relaciona con un icono de la pintura universal, Van Gogh: Fidelio tiene la oreja intacta pero sangra‚Ķ/ En su sombrero cobij√≥ el amanecer, sus manos dos surcos, su nariz una daga.

De pronto el pintor cubano se transfigura y se hace partícipe de las características de un análogo cultural, de un sujeto simbólico fundamental de las artes plásticas y la cultura universal.  Fidelio se entrevé entonces como nuestro Van Gogh tropical, recurriendo a un apelativo más idóneo, que a través de la función tropológica de esta parte volvemos a la fuerte lucha Contra la Academia propuesta con anterioridad.

Este recurso en el poema lleva a otras lecturas como, puntualizar en el sustrato cultural general requerido para enfrentar textos con dichos nexos.  Van Gogh, como artista, perteneció a una generación de pintores seguidores del Impresionismo, movimiento pictórico francés de finales del siglo XIX que apareció como reacción contra el arte académico. El movimiento impresionista, un arte de vanguardia, es considerado el punto de partida del arte contemporáneo mundial, de ahí que Ponce signifique un punto de partida, referente a técnicas pictóricas, para el arte contemporáneo cubano.

Los impresionistas, en contraposici√≥n con el academicismo franc√©s, llevaron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana a un punto significativo. Y aunque estos y los postimpresionista, como Van Gogh, estuvieron muy influidos por la vivacidad del colorido, hecho art√≠stico ajeno para los cuadros de Ponce, la intenci√≥n en el poema est√° m√°s bien dirigida a legitimar los postulados de la vanguardia. Con la ‚Äúoreja sangrante‚ÄĚ el poeta proporciona a Ponce otro itinerario, de los muchos que imaginariamente sigui√≥, esta vez como disc√≠pulo o compa√Īero del holand√©s, quiz√°s en el so√Īado Taller del mediod√≠a,[36] enfatiz√°ndose que con estos itinerarios se recalca el car√°cter de ‚Äúcaminante‚ÄĚ de Ponce, que dec√≠ase adem√°s del linaje del El Greco y pariente de un pintor europeo de apellido Henner, que seg√ļn √©l hab√≠a sido su abuelo.

Todo ello resulta ilustrativo para la batalla precisamente que Fidelio libr√≥ contra el academicismo cubano y contra aquellos que devaluaban su obra, a√ļn cuando desde su fuero interno se sent√≠an atra√≠dos por la magnificencia y espiritualidad del ocre m√≠stico, y en consonancia se nos remite (en la doble lectura) al violento enfrentamiento de Van Gogh con otro grande de la pintura universal: Paul Gauguin; resultado por lo cual se cercen√≥ la oreja. ¬†

El poeta, dramaturgo, novelista y actor francés Antonin Artaud, proclamaba que van Gogh no era loco, pero que sus cuadros mezclas incendiarias, bombas atómicas, cuyo ángulo de visión, comparado con el de todas las pinturas que hacían furor en la época hubiera sido capaz de trastornar gravemente a la burguesía dominante.[37] Fidelio también padecía de una locura justificada. Y Si Van Gogh se coronaba el sombrero con velas para pintar paisajes naturales, Fidelio no se separaba de su sombrerón, una extensión de sus pensamientos, para visualizar sus temas cotidianos e íntimos, viendo llegar e irse las horas, cobijando el amanecer cual fenómeno de la iluminación personal.

III

A modo de conclusi√≥n, con Intermezzo para Fidelio Ponce de Le√≥n, se denota las posibilidades que estos textos ofrecen para los estudios de y sobre poes√≠a en el territorio santiaguero. Con √©l se corrobora la armon√≠a entre las est√©ticas del lenguaje visual (como medio de conocimiento y reflejo de la realidad expresiva). Y el literario (donde el escritor afirma ‚Äēo niega‚Äē y expresa emoci√≥n personal para reflejar un hecho real o ficticio), en funci√≥n y sentido de lo traslaticio, simb√≥lico, sugestivo, sugerente e imaginativo. Da cuentas de los empe√Īos por revisitar las artes pl√°sticas (extensivo a otras artes), desde la apoyatura que ofrece la coexistencia fenomenol√≥gica de la contemporaneidad, que amalgama y exige del creador (los creadores) miradas criticas y m√ļltiples, para tributar expeditamente a la construcci√≥n del tejido cultural.¬†

El poema es un replanteo del simbolismo pictórico y personológico del pintor, sin traicionar la organización ideológica del sistema que le dio origen. El resultado de estas asociaciones, por sobre todas las cosas, es reflejar el espíritu del ser humano, lugar donde los matices psicológicos, cual recursos literarios, ofrecen las mejores perspectivas a la hora de producirse el intercambio, redescubrimiento, entre otros aspectos, los colores propios en las creaciones de Fidelio.

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGR√ĀFICAS

[*]Reinaldo Cede√Īo Pineda. Poeta y periodista. Miembro de la UNEAC y de la UPEC. ¬†Obstenta importantes premios como el Nacional de Periodismo Cultural (prensa escrita), 1998 y 2001; el de Cr√≠tica de Artes Pl√°sticas Santiago de Cuba 2004; 26 de Julio, Uni√≥n de Periodistas de Cuba, 2000 y 2012; Caracol, UNEAC, 1999, 2002 y 2004 y el Hermanos Loynaz de poes√≠a en Pinar del R√≠o, en 2011. Colaboraciones suyas aparecen, entre otros peri√≥dicos, en el Juventud Rebelde, Tribuna de La Habana y Sierra Maestra, as√≠ como en las revistas Revoluci√≥n y Cultura, Bohemia, Del Caribe, Sic, Mujeres y El Caim√°n Barbudo. Entre sus libros publicados se destacan Nadie se llama tristeza (Ediciones Inspiraci√≥n, 1997); Son de la loma. Los dioses de la m√ļsica cantan en Santiago de Cuba (Editorial Musical de Cuba, 2002); Cartas a Saturno. Dulce Mar√≠a y Flor Loynaz (Ediciones Santiago, 2003); A capa y espada, la aventura de la pantalla (Fundaci√≥n Caguayo/Editorial Oriente, 2011); El hueso en el papel (Periodismo literario. Editorial Oriente, 2011); Poemas del lente (Ediciones Loynaz, 2012) y La edad de la insolencia (Ediciones Caser√≥n, 2013). Es creador del blog La Isla y la Espina y del Concurso Nacional de Promoci√≥n de la Lectura, Caridad Pineda in memorian. Conduce adem√°s la pe√Īa literaria P√°ginas Abiertas. ¬†

[1] Lu√≠s √Ālvarez √Ālvarez¬† y Juan Francisco Ramos Rico: Circunvalar el arte. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2003, p. 61.

[2] Amparo Barrero Morell: Julián de Casal y la transposición de las artes. Editorial Oriente,1995, p.4

[3] El Grupo Orígenes (1944-1954), nucleado en torno a la revista Orígenes, cuyos miembros asumieron el encargo de construir el canon de la poesía cubana, tuvo una particular inclinación hacia el tema de las relaciones artísticas así como por sus aportes a la cultura nacional desde discusiones sobre arte y nacionalismo, nacionalismo literario e historia política.

[4] La intertextualidad, b√°sicamente, es la relaci√≥n entre textos escritos u orales. Sin embargo, algunos consideran que lo intertextual va m√°s all√° de esta visi√≥n, ya que los textos son ideas que viajan, metamorfoseadas o transfiguradas, de una obra a otra.¬† El escritor Franz Kafka, dec√≠a que las ‚Äúideas‚ÄĚ est√°n all√≠, en el aire, para todos, y alguien tiene la suerte, pero la vista de apropiarse de alguna. Por ejemplo, la obra pl√°stica (Entendida como texto objeto de lectura. Un texto cultural si se prefiere) contiene ideas de las que se apropia, en un determinado momento, el escritor.

Las transposiciones, seg√ļn definici√≥n del historiador de literatura hispanoamericana Ivan A. Schulman, son pr√°cticas escriturales, caracterizadas por transferencias de t√©cnicas asociadas com√ļnmente con la pintura, o en otros, de ‚Äútraducciones‚ÄĚ verbales ‚Äēnarraciones descriptivas‚Äē en las que se intenta fijar en el arte literario lo que se hab√≠a dado antes en la creaci√≥n pl√°stica. ¬†Sobre esto consultar art√≠culo ‚ÄúLa vida es la ancha arena: de la pintura a la poes√≠a, ‚Äú(Disponible en http://epoca2.lajiribilla.cu/2002/n49_abril/1266_49.html), a prop√≥sito de un an√°lisis de las transposiciones en la poes√≠a de Jos√© Mart√≠.

[5] Roberto Méndez. La dama y el escorpión. Editorial Oriente, 2000.

[6] Disponible en el sitio digital CUBARTE, martes, 14 de Mayo, 2013.

[7] Roberto Méndez. Ob.Cit, p.27.

[8] En nuestro pa√≠s estas, seg√ļn el Catalogo Nacional de Publicaciones Seriadas 2010-2011, entre impresa y digitales, superan el centenar y se clasifican en art√≠sticas-literarias y tem√°ticas.

[9] Tomado de la enciclopedia libre Wikipedia.

[10] Otras figuras que ameritan mencionar son Richard Bruff Bruff, quien fuera conocido como el poeta pintor. Y al que la Doctora Luisa M. Ram√≠rez Moreira le dedic√≥ un aparte en el libro Pintura Ingenua: reino de este mundo (Ediciones Catedral, 2001). As√≠ mismo, en el Gabinete Metodol√≥gico del Departamento de Historia del Arte de La Universidad de Oriente (UO) constan dos investigaciones sobre la combinaci√≥n del oficio de la ret√≥rica y el pincel en los artistas Luis Nov√ļa y Eduard Encina Ram√≠rez. Refi√©rase a ‚ÄúLuis Nov√ļa‚ÄĚ maestro y continuador de la caricatura en Santiago de Cuba (UO, 2003) de Yudelkis Cala√Īa Guevara y Poes√≠a y pintura un universo est√©tico en la obra de Eduard Encina Ram√≠rez (UO, 2005) de Yaneiquis Sotomayor.

[11] José María Heredia: Poesías del ciudadano. Tomo I. Ediciones Toluca, México, 1832. , p. 51. (Fondos raros y valiosos Biblioteca Provincial de Santiago de Cuba Elvira Cape)

[12] √ďrbita de Jos√© Manuel Poveda. Instituto de Literatura y ling√ľ√≠stica de la Academia de Ciencias de Cuba, 1975.

[13] La obra de Efra√≠n Nadereau (Cubano nacido Hait√≠, 1940 pero inscrito en Santiago), es muy singular en este sentido y fue estudiada por el escritor Roberto Leliebre para el texto compilatorio Poes√≠a de Efra√≠n Nadereau. (Ediciones Santiago, 2010). En la p√°gina 61 dice Leliebre [‚Ķ] ¬ī¬īEn Nadereau la fiebre pict√≥rica es sustancial con su yo creativo, y a falta de oficio empez√≥ a sudarla a trav√©s de las palabras [‚Ķ].¬ī¬ī Para demostrarlo reuni√≥, para un cap√≠tulo, veinte poemas que constituyen una galer√≠a de lo m√°s representativo de la pintura del territorio: Adagio Ben√≠tez, Aguilera Vicente, Pedro Arrate, Lincon Camu√©, Ferrer Cabello, Pedro Jorge Pozo, Julia Vald√©s, Luis Nov√ļa y Carlos Carballo.

[14] Jes√ļs Cos Causse: Cr√≥nica del crep√ļsculo, p.31

[15] Jes√ļs Cos Causse: Concierto de Jazz. Editorial Oriente, 1994, pp. 37-38

[16] Antonio Desquirón Oliva: Vista aérea. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2010, pp.61-63

[17] José Orpí Galí: El encantador de serpientes Ediciones Santiago, 2001,  p. 13.

[18] Frank Dimas: Bajo Mundo. Ediciones Santiago, 2001,  pp. 49-51.

[19] Reinaldo Cede√Īo Pineda. Los corderos a la vista. Ediciones Santiago, 2005

[20] Otros poemas suyos tienen nexos con la pl√°stica, v√©ase Toulouse ‚Äď Lautre (Los corderos‚Ķp.14). ¬†Asimismo pone en relaci√≥n otras artes, ejemplo, Poemas del lente dedicado al cine.

[21] Virgilio López Lemuz. Oro de la crítica. Editorial Oriente, 2013, p.119.

[22] Fidelio Ponce de León En Galería Cubarte. Disponible en http://www.galeriacubarte.cult.cu/g_artista.php?item=129&lang=sp

[23] Nicolás Guillén: La rueda dentada. Ediciones Unión, La Habana, 1976, p. 44.

[24] Roberto Méndez Martínez: Op. Cit, pp. 41-42.

[25] Guy P√©rez Cisneros: ¬ī¬īPensamientos de Ponce.¬ī¬ī En Revista C√ļpulas. Instituto Superior de Arte. N√ļmero 13, 30 de marzo/2002, p. 57.

[26] Murió repentinamente mientras revisaba las pruebas de imprenta del mismo.

[27] Guy Pérez Cisneros: Op. Cit, p. 59.

[28] Tomado de Roberto M√©ndez Mart√≠nez: ¬ī¬īMuseo ideal. Sal√≥n independiente.¬ī¬ī En SIC¬† Revista Literaria y Cultural, No. 28, 2005, p. 8.