Abel Guelmes Roblejo

Palabras con buena sombra nos cobija

Todo escritor, cuando comienza, con el tiempo lucha, trabaja, por encontrar un estilo propio que lo identifique. Sin embargo, el mayor logro y la grandeza se alcanza cuando el lector logra identificar y reconocer la voz o la persona de ese autor a través de sus escritos.

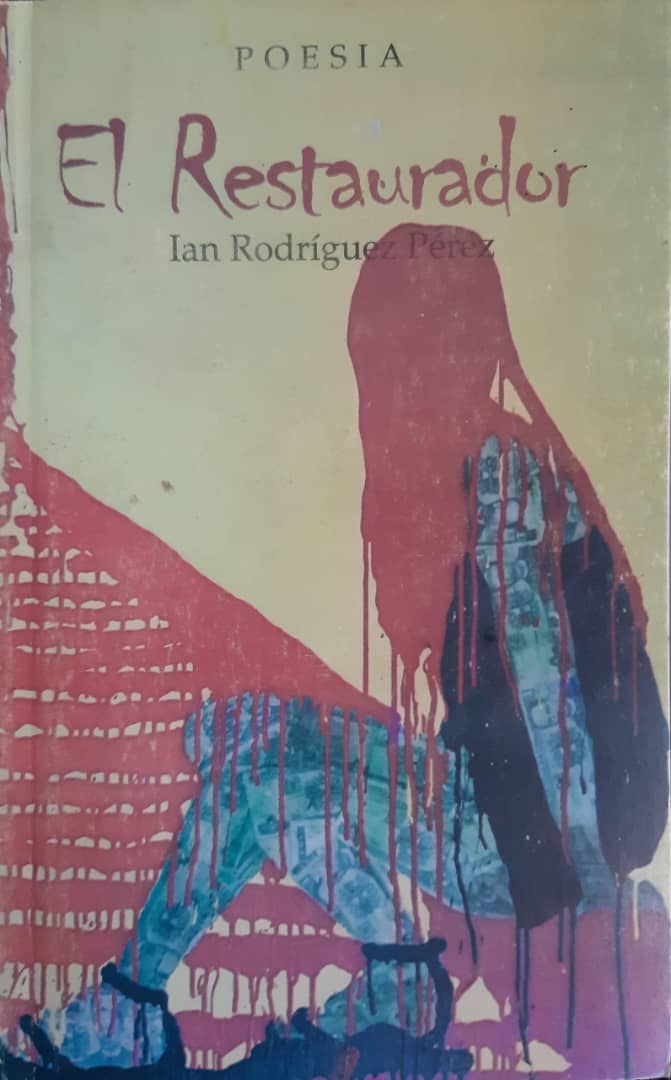

Precisamente eso es lo que sucede al leer El restaurador, Ediciones Mecenas, 2018, de Ian Rodr√≠guez P√©rez. Y digo escritor porque no es justo encasillarlo en las definiciones de poeta ni editor ni narrador ni escritor para ni√Īos y j√≥venes; as√≠ como tampoco podr√≠a decir que es un autor de Las Tunas o pinero, cienfueguero o, m√°s recientemente, de Santa Clara. Sobre este autor, miembro de la UNEAC y merecedor de la Distinci√≥n por la Cultura Nacional desde el 2013, lo m√°s justo es decirle: escritor cubano.

El Restaurador es un libro completo, multigen√©rico en su cuerpo escritural, que, al igual que a su autor, es complejo de etiquetar (algo que tanto le gusta a la cr√≠tica), ya que si les dijera que se trata de una novela, estar√≠a correcto. Del mismo modo que si dijera que es un libro de cuentos, de filosof√≠a, un diario, una gu√≠a espiritual, de cantos o de poes√≠a. Al ser el aliento po√©tico, el lirismo y el alto vuelo del lenguaje y la profundidad de su mensaje lo predominante en sus textos, me decantar√© por llamarlo ‚Äúlibro de poes√≠a‚ÄĚ; no de poemas, sino de POES√ćA.

Porque la poesía es belleza y este es un libro hermoso.

Hermoso y necesario.

Este es un libro equilibrado, aterrizado, de un vuelo y juego ling√ľ√≠stico impresionante ya que desde el primer momento en que comienzas a leer, te das cuenta que tras esa palabra directa, de esas im√°genes, historias con gran similitud a las par√°bolas y escrituras b√≠blicas, a los cantos hom√©ricos, existe un sinn√ļmeros de mensajes ocultos a simple vista, pero bien visibles para todo aquel que ‚Äúsepa mirar‚ÄĚ.

Quiz√°s este libro sea parte de una saga, trilog√≠a, o solo sean estos dos‚Ķ quiz√°s sea una continuaci√≥n de Pa√≠s de estatuas, publicado por Sanlope en el a√Īo 2011; ya que hay varias l√≠neas en com√ļn, donde destaca a ese sujeto l√≠rico que lleva la voz mandante y quien le da nombre al libro del que les hablo ahora: el Restaurador.

La voz del Restaurador, como alter ego del Ian, es el que nos habla en cada texto como si en lugar de un libro, estuvi√©ramos leyendo sus cartas, su diario. Este diario que comenzara miles de a√Īos atr√°s, cuando el primer temblor del habla era solo un suceso en los labios del hombre. En este primer poema, el sujeto l√≠rico nos cuenta de c√≥mo reconoci√≥ a su alma por primera vez y de cu√°ntas ocasiones la confundi√≥ ora con Dios, ora con el Diablo. Y este es un inicio necesario para entender por qu√© el autor/sujeto l√≠rico puede ser un restaurador.

Y ¬Ņqu√© es?

Seg√ļn la RAE, restaurar es recuperar, recobrar, reparar, renovar o poner algo en el estado, o estimaci√≥n del estado, que antes ten√≠a. Y restaurador es esa persona que tiene por oficio restaurar pinturas, estatuas y otros objetos art√≠sticos y valiosos.

El restaurador de Ian se dedica a restaurar almas, corazones; estatuas como personas. Este artista utiliza un cincel afilado: la palabra. Ya que el poeta, el Escritor no es m√°s que eso, alguien que salva, que recupera, moldea, restaura vidas con sus palabras. Ian lo sabe. Por eso recurre a esta analog√≠a m√°s directa y nos lo revela al comienzo, cuando explica c√≥mo pudo hacerse un restaurador. Y noten que dije ‚Äúhacerse‚ÄĚ y no convertirse, ya que el artista se hace, rehace y reinventa obra a obra. Seg√ļn El Restaurador, nadie se convierte en escritor de la noche a la ma√Īana, del mismo modo que una estatua necesita ser tallada, creada, todo lleva tiempo y trabajo.

Se preguntarán cómo pude hacerme de estos marasmos, cómo pude llegar a dominar el arte de la palabra que pretende restaurar, y sin embargo, es arma que hiere.

El hilo conductor, el argumento de El Restaurador transcurre en un orden l√≥gico, casi lineal a lo largo del libro; donde el autor se permite algunas digresiones necesarias. Ian utiliza a las estatuas, el oficio del restaurador, al acto de restaurar y otras muchas analog√≠as para compartirnos desde sus experiencias en el oficio, pasando por todo un inmenso pensamiento filos√≥fico y humano, hasta llegar a esas situaciones dif√≠ciles, inc√≥modas de nuestro/su oficio, como ‚Äúrestaurador‚ÄĚ. Incluso, como en la antigua Grecia, los maestros escultores al llegar a cierta edad comenzaban a buscar aprendices que continuaran con la tradici√≥n; del mismo modo que su Maestro lo hizo con √©l.

De ahí lo que mencionara desde el inicio respecto a que a través de estos textos vamos (re)descubriendo al autor, por los hechos, por su filosofía. Nos muestra las estratagemas del restaurador, sus confesiones, dudas, enemigos, los marasmos de este necesario oficio, su dolor, padecer, sus lamentos.

Por tanto, este sujeto lírico/personaje principal se nos hace tan humano y cercano a nosotros; del mismo modo que las historias nos resultan tan verosímiles, reales y cercanas. Ian logra lo imprescindible en todo buen libro: que el lector se sienta identificado con lo que nos cuenta, que padezca con el Restaurador.

El Restaurador se divide en cuatro partes principales de las siete que conforman el libro. Estas son ‚ÄúEl limbo de la vanidad‚ÄĚ, donde se nos presenta el principal conflicto del Restaurador, su origen, de alg√ļn modo; ‚ÄúEl arte de la restauraci√≥n‚ÄĚ, donde se nos explica de qu√© trata este oficio, ‚ÄúLas √ļltimas confesiones‚ÄĚ, quiz√°s la parte m√°s cr√≠tica, socialmente fuerte de este gran libro, donde se nos muestran las principales miserias humanas y sufrimiento con que lidia nuestro h√©roe/Restaurador; y ‚ÄúAl lector‚ÄĚ, donde, como en todo diario, en toda √©pica, el Restaurador se dirige a ese aprendiz, disc√≠pulo, a ese lector y resume gran parte de lo que tiene que decir. Aqu√≠ aclara muchos puntos indispensables del libro, de su intenci√≥n y nos da uno de los mejores cierres de todos con esta sentencia:

Ah, lector, enemigo m√≠o, ¬Ņc√≥mo hacer para que comprendas? Mi camino no es tu camino, y sin embargo, andamos m√°s juntos que nunca.

Y, ¬Ņsaben qu√©? Ian y el Restaurador tienen toda la raz√≥n.

Disfruten de esta excelente obra de arte.

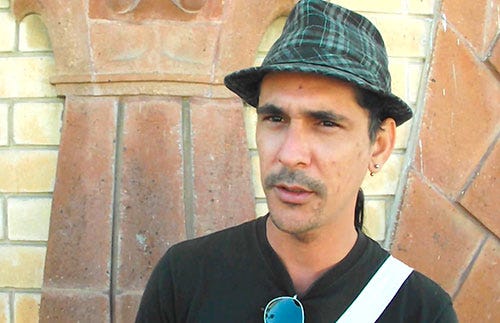

¬ęNo pienso desvincularme nunca del magisterio¬Ľ

No cualquiera puede llamarse¬†Maestro. Muchos pueden ense√Īar, pero no todos pueden ser considerados Maestros; no con M may√ļscula. En el guitarrista concertista Ram√≥n Carlos Leyva P√©rez conoc√≠ a un Maestro en todos los aspectos de la palabra. Todo amante del buen rock en Las Tunas y buena parte del pa√≠s sigue cada concierto de su grupo¬†Olimpo.¬†Todo amante de la m√ļsica cl√°sica y la guitarra, sigue o debe seguir a su Orquesta de Guitarras ‚ÄúIsaac Nicola‚ÄĚ y a √©l en su actuar como solista concertista. Este Maestro (qui√©n un mes luego de esta entrevista recibiera la medalla por la Distinci√≥n por la Cultura Nacional) logra llevar sus carreras en paralelo e incluso alcanza a fusionarlas y siempre con la mejor calidad.

Conversar con él siempre es un lujo, una fuente de conocimiento y las horas se van volando. Por eso, me senté a conversar con él, para entender cómo era posible, y este es el resultado.

25 a√Īos de la Orquesta de Guitarras Isaac Nicola, una de las mejores de su tipo seg√ļn voces autorizadas como el Maestro Leo Brouwer. ¬ŅQu√© experiencias has tenido con ella? ¬ŅPor qu√© armar una orquesta de guitarras, un formato tan complejo, tan complicado? ¬ŅCu√°l es el incentivo principal?

El incentivo principal fue la Maestra Amira Moreno, quien fuera subdirectora de m√ļsica en, aquel entonces, la Escuela Vocacional de Arte, hoy Escuela Profesional de Arte ‚ÄúEl Cucalamb√©‚ÄĚ. Ella me sugiri√≥ crear una orquesta de guitarras de ni√Īos. En esa √©poca solo ten√≠amos el nivel elemental en Las Tunas para tocar, principalmente, en las jornadas cucalambeanas de nuestra provincia. De ella fue la de la idea de creaci√≥n de la orquesta.

Despu√©s tuve el apoyo del Maestro Louis Aguirre, quien fuera mi profesor en el ISA en las materias de armon√≠a, audiciones anal√≠ticas, historia de la m√ļsica. √Čl fue el director de la Orquesta sinf√≥nica de Camag√ľey. Me dijo que me parara al frente a dirigirla, porque en esa √©poca solo le montaba las piezas a los ni√Īos y ellos las tocaban pr√°cticamente solos. Ya despu√©s, con la apertura del nivel medio profesional de guitarras, en el a√Īo 2000, se incrementa la matr√≠cula y por tanto el nivel. As√≠ su alcance es mayor. Empezaron a llegar alumnos de diferentes provincias del oriente y centro del pa√≠s.

Las piezas que abord√°bamos eran m√°s complejas, que requer√≠an de un director. Por eso Louis Aguirre me dijo ‚Äútienes que pararte al frente a dirigir y yo te voy a dar un m√≠nimo t√©cnico, m√°s o menos lo b√°sico de direcci√≥n orquestal‚ÄĚ.

Y de ahí hasta nuestros días.

Pienso que tambi√©n tiene que ver con la cantidad de guitarristas que da nuestra provincia. Dice el maestro Jes√ļs Ortega que aqu√≠ levantas una piedra y sale un guitarrista. Yo pienso que s√≠. Desde que estudi√© en el nivel elemental, por los 80 y despu√©s, al continuar con mi labor pedag√≥gica, se dan con mucha facilidad los buenos guitarristas en Las Tunas. Pienso que crear la orquesta de guitarras ha sido una forma de aglutinar a varios int√©rpretes de este instrumento y, ¬Ņpor qu√© no? as√≠ tienen una fuente de empleo; que, quiz√°s, en otro lugar, estar√≠an haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, ah√≠ los aglutinas y tienen, cada uno, un ingreso econ√≥mico.

El trabajo, de por s√≠, a todos. Nos gusta ver el resultado final; el concierto como tal, despu√©s de varios ensayos y montaje de diferentes repertorios. Tambi√©n de arreglos que han enriquecido a nuestra orquesta. Porque, es bien sabido que los grandes compositores de la m√ļsica universal, no escribieron para este tipo de formato. Es un formato novedoso. Los formatos para los que siempre se escribieron fueron de m√ļsica de c√°mara, para instrumentos de cuerdas frotadas (viol√≠n, viola, cello, contrabajo), o la orquesta sinf√≥nica o para solistas, para pianistas, conciertos para piano, etc.

Todo esto se lleva gracias a transcripciones para este tipo de formato de orquesta de guitarra, en su gran mayor√≠a del Maestro Jes√ļs Ortega. Yo tambi√©n he incursionado con transcripciones desde la m√ļsica universal. Tambi√©n la Maestra Elvira Skourtis con muchos arreglos, sobre todo, de la nueva trova llevados a la m√ļsica de concierto y en espec√≠fico, a la orquesta de guitarras.

Comenz√≥ todo como una orquesta de estudiantes y ahora es una orquesta profesionalizada de primer nivel integrada por Maestros de guitarra, pero a√ļn mantienes a estudiantes en ella. ¬Ņpor qu√© sigue esta vocaci√≥n pedag√≥gica?

Como te dije, comenzamos antes del 2000 con estudiantes de nivel elemental porque era lo √ļnico que ten√≠amos. Con la apertura del nivel medio con las l√≠neas de guitarra y tres. Ah√≠ empieza a crecer la orquesta. Ya cuando estaba pr√≥xima la primera graduaci√≥n del nivel medio profesional, en el a√Īo 2004, con seis estudiantes de guitarra.

Por aquella ocasi√≥n tuvimos la visita, en una asamblea de balance de la direcci√≥n provincial de cultura, del viceministro de cultura y presidente del Instituto Cubano de la M√ļsica, Abel Acosta. All√≠ la orquesta estuvo invitada y toc√≥. Luego de terminada la actividad, Abel Acosta pregunt√≥ (a los integrantes, no a m√≠) ‚Äú¬Ņqu√© piensan hacer ustedes cuando se grad√ļen?‚ÄĚ.

Ricardo Mateo fue el que respondi√≥ ‚Äúprofesionalizar la orquesta‚ÄĚ. Al poco tiempo, Abel Acosta envi√≥ una carta del instituto a la empresa de la m√ļsica diciendo que ten√≠an que comenzar a pagar a Ram√≥n como director de la orquesta y, a medida que se fueran graduando los muchachos de guitarra, ir conformando la plantilla de la orquesta de guitarras.

Y as√≠ empez√≥. Mantuve la orquesta desde que eran estudiantes de nivel medio, tocando much√≠simo. En el 2003 tuvimos la visita, en la jornada cucalambeana de ese a√Īo, del Maestro Leo Brouwer. Tuvimos la dicha, la suerte de dar un concierto completo para √©l, donde abordamos obras escritas por Leo Brouwer precisamente para este formato de orquesta de guitarras, como la obra¬†Acerca del cielo, el aire y la sonrisa;¬†una obra escrita para este formato. Lo interpretamos delante del compositor: nada m√°s y nada menos que Leo Brouwer. Ah√≠ est√° el video. El gesto que hace Leo al final, no necesita palabras.

En esa visita de Leo, estuvo la presencia de un gran amigo y periodista, Pastor Batista, que recogi√≥, en s√≠ntesis, todo lo que Leo dijo ‚Äú‚Ķes lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Algo realmente fant√°stico‚Ķ‚ÄĚ ‚Äú‚Ķhe visto guitarristas con instrumentos de diez mil d√≥lares y ustedes, con esos instrumentos de menor calidad, logran un sonido superior‚Ķ‚ÄĚ As√≠ sali√≥ publicado en el Peri√≥dico 26.

Fue un incentivo. Fue un antes y un despu√©s de la visita de Leo. Luego tuve la suerte de conocer personalmente al Maestro Jes√ļs Ortega, por mediaci√≥n del ya fallecido, excelente luthier Diosc√≥rides Borges, que s√≠ ten√≠a una relaci√≥n de amistad de a√Īos y le dijo que en Las Tunas hab√≠a una orquesta de guitarras. Entonces, el Maestro Jes√ļs Ortega le dijo ‚Äúdile a Ram√≥n que me llame‚ÄĚ. As√≠ comenzamos una amistad que devino luego en los festivales de orquestas de guitarras que se hicieron aqu√≠; desgraciadamente, ya desaparecidos. Pero, bueno, se hicieron cuatro en los a√Īos 2007, 2009, 2011 y 2015. Fueron festivales que reunieron a todas las orquestas de guitarras del pa√≠s: desde Guant√°namo hasta Pinar del R√≠o.

Mencionaste que la orquesta de guitarras Isaac Nicola comenz√≥ tocando en la jornada Cucalambeana ¬ŅDesde cu√°ndo no los invitan a las jornadas Cucalambeanas?

Hace much√≠simos a√Īos que no nos invitan y no s√© por qu√©.

La orquesta estuvo en varios festivales nacionales de guitarras en Las Tunas, que, desgraciadamente ya no se hacen desde el 2015. ¬ŅC√≥mo afecta este hecho a la guitarr√≠stica de la provincia o del pa√≠s, ya sea como solista o como orquesta?

Afecta y mucho. Es duro decirlo, pero hay que decirlo así y el Maestro Ortega está claro de eso (y pienso que en las demás ocurra lo mismo). En esta provincia, alojamiento hay. Ahora con el hotel ferroviario y otros alojamientos, se puede resolver. Un evento de esta magnitud que lleva a la provincia a la mayor cantidad de guitarristas y orquestas de guitarras del país, se requería del apoyo gubernamental: del Partido y el Gobierno.

Si el Partido y el Gobierno no se involucraba en eso, era imposible. Porque uno, sí, uno puede organizar los conciertos en el Teatro Tunas, recién reparado. Ahí se podrían hacer todos los conciertos por la noche. Pero detrás de eso lleva todo un mecanismo de logística, como por ejemplo, el hospedaje y alimentación de tantas personas. Anteriormente se hacía con el apoyo del gobierno y el Partido: se alojaban en el Motel del Partido y en el Motel del Gobierno, por aquel entonces (que ahora pasó a la empresa de alojamiento, lo que ahora es el Club Familiar).

Además, por la lejanía, se requería de transporte y de combustible. Todos sabemos el problema que hay con el déficit de combustible en estos momentos, pero se puede lograr.

Pienso que lo que mayormente, para realizar el festival, lo que hace falta es voluntad pol√≠tica, de los m√°ximos dirigentes de la provincia: que no la tienen. Por aquel entonces, en el 2007, estaba Jorge Cuevas, el primer secretario del partido aqu√≠, que s√≠ le interesaba la cultura. Por eso, aquel primer encuentro de orquesta de guitarra fluy√≥ de maravillas. Mis maestros en el ISA, que eran directores de orquestas de guitarras de Camag√ľey, me dijeron ‚ÄúRam√≥n, te has mandado un evento de primera‚ÄĚ.

Y todo era por el primer secretario del partido. Recuerdo las reuniones que hac√≠amos, el Maestro Jes√ļs Ortega y yo, con cultura, para la organizaci√≥n del evento; se hac√≠an en el Partido y la presid√≠a Jorge Cuevas Ramos. El Maestro Ortega en una ocasi√≥n estaba preocupado por el hospedaje, el primer secretario le dijo ‚ÄúMaestro, lo suyo son los conciertos, el resto, los problemas de transporte, alimentaci√≥n y hospedaje, d√©jemelo a m√≠‚ÄĚ.

Entonces, cuando tienes a un dirigente que le interese la cultura, que apueste por la cultura, todo fluye. Porque ya de lo otro, el camino estaba recorrido: montar el repertorio, que las orquestas estuvieran bien, que hicieran un excelente papel y que le dieran un espect√°culo de lujo al p√ļblico tunero. Como de hecho lo fue: magistral.

Estuvimos hablando de Ram√≥n como director de orquesta de guitarras, ahora hablemos de Ram√≥n ‚ÄúMaestro‚ÄĚ. ¬ŅQu√© tiempo llevas ense√Īando?

28 a√Īos en la ense√Īanza, desde el 1995.

¬ŅCu√°ntas graduaciones has realizado?

Graduaciones, como tal, de profesionales, son desde el a√Īo 2004. Recuerda que desde el 1995 hasta el 2000 era solo nivel elemental. Es decir, el ni√Īo terminaba el estudio en el noveno grado y ten√≠an que ingresar en el nivel medio profesional, que lo hac√≠an en Camag√ľey y Holgu√≠n. Entonces, al graduarme del ISA en el a√Īo 2000, le dije a la directora de la escuela, Nuris Cantallops, que si no abr√≠a el nivel medio en Las Tunas, me iba de la provincia, porque era el √ļnico graduado del ISA en la especialidad de guitarra.

√Čramos solo cuatro graduados de la universidad de las artes en ese momento: el profesor Dartmaud, de Amancio (graduado de flauta) pero √©l casi que resid√≠a en Camag√ľey; Perla, una profesora de solfeo en la escuela de superaci√≥n; Lisandra Rodr√≠guez, una guantanamera que viv√≠a aqu√≠ (graduada de piano) y solo yo en la guitarra. Como se abre el nivel medio en el 2000, la primera graduaci√≥n fue en el 2004; son 19 graduaciones hasta el momento.

Fundaste el nivel medio profesional en la EPA El Cucalambé

Conmigo abrimos el nivel medio profesional con la c√°tedra de guitarra y tres, con una matr√≠cula de diez estudiantes: seis estudiantes de guitarra (tres de las Tunas, otro de Granma, uno de Holgu√≠n y uno de Ciego de √Āvila) y cuatro de tres. Despu√©s el nivel medio se fue incrementando con otras l√≠neas como piano, en alg√ļn momento hubo percusi√≥n (que ahora no hay), cello, viol√≠n, pero el nivel medio profesional comenz√≥ con guitarra y tres.

¬ŅPor qu√© ense√Īar?

Siempre me ha gustado ense√Īar. Me gusta transmitir el conocimiento y el ambiente que se crea en la Escuela Profesional de Arte El Cucalamb√©. Me siento bien ah√≠. Viv√≠a y vivo para ense√Īar. Me pasaba hasta los domingos por la escuela, ya sea a dar clases o a ensayar con la orquesta de guitarras: ¬°hasta los domingos! Nunca me desvinculado del magisterio. Siempre he estado ah√≠, ininterrumpidamente, desde 1995, cuando termin√© del servicio militar y entr√© a la escuela como profesor. A su vez, estuve estudiando en el ISA por dirigido.

He tenido resultados que me llenan de satisfacci√≥n. Varios de mis alumnos han ganado concursos. El tope, para m√≠, fue Josu√© Rodr√≠guez, ese alumno que llev√© a un concurso de guitarras en La Habana y obtuvo el primer premio. Fue por una beca para Espa√Īa y reside por all√°. He tenido otros alumnos brillantes que han hecho carrera en varios pa√≠ses; otros andan diseminados por todo el pa√≠s; otros permanecen conmigo en la orquesta, en el grupo de rock tambi√©n. Es decir, que ya he formado a unos cu√°ntos.

Dicen que los maestros viven a trav√©s de sus alumnos, ¬Ņcrees eso tambi√©n?

Pienso que s√≠. Ver que t√ļ le coloques una guitarra en las manos, por primera vez, a un ni√Īo, verlo desarrollarse, poco a poco; ver como logran interpretar diferentes estilos, diferentes obras, llegar a verlos ser grandes concertistas y ganar concursos, es algo impresionante, la verdad.

Hablemos de¬†Olimpo,¬†de Ram√≥n director de un grupo de rock. ¬ŅQu√© tiempo lleva¬†Olimpo? ¬Ņpor qu√© el rock? ¬ŅPor qu√© esta dualidad de m√ļsica cl√°sica, por un lado y el rock por el otro? Estos dos g√©neros tan aparentemente diferentes, opuestos y que quiz√°s no lo sea.

Olimpo¬†lleva 28 a√Īos, desde que sal√≠ del ej√©rcito en el 95, empezando a dar clases en la escuela, comenc√© con el grupo. Ya ven√≠a con intenciones de formarlo, pero por el servicio me fue imposible. El rock, porque, mira, la guitarra es primordial en un grupo de rock. Como pudiera decirte, los trompetistas, por ejemplo, ellos se grad√ļan tocando m√ļsica cl√°sica, pero tienen una tendencia a tocar el son cubano, la salsa, (estos formatos lo llevan) y el jazz.

Y t√ļ ves que ellos se van por ah√≠, tambi√©n por esa l√≠nea, esa variante que es v√°lida, claro. A m√≠ siempre me gust√≥ la guitarra el√©ctrica desde peque√Īito. Lo que pasa es que en la escuela de arte se estudia la guitarra cl√°sica, que me vino muy bien, por supuesto. Siempre tuve la inquietud aquella de hacer rock, porque tambi√©n hay grandes exponentes de la guitarra el√©ctrica que han hecho transcripciones de la m√ļsica de concierto para este instrumento. Por eso estoy, quiz√°s, llevando ahora las dos: aparte de tocar la guitarra el√©ctrica en el grupo de rock, tambi√©n toco con ella la m√ļsica de concierto.

Me divierto mucho. Siempre me gust√≥ el grupo. Pasamos mucho trabajo, porque hab√≠a que imponerse aqu√≠. En los a√Īos noventa, con el boom de la salsa todos nos dec√≠an ‚Äúeso no va a caminar aqu√≠ en Cuba‚ÄĚ. Es cierto que es un g√©nero que viene de otro pa√≠s, pero aqu√≠, siempre que uno lo haga con seriedad y calidad, lo bueno se impone. Entonces, con mucha constancia hemos estado estos 28 a√Īos.

Al principio uno comienza con guitarras malas, con pedales criollos. Y poco a poco uno va mejorando, cambiando las guitarra, compr√°ndose un pedal mejor, para que el acabado final del producto, de la m√ļsica como tal, salga lo mejor posible. Estuvimos varios a√Īos en la ciudad de Trinidad, trabajando en el bar Yesterday hasta que lleg√≥ la pandemia. Por desgracia todo cerr√≥ y tuvimos que regresar a nuestra provincia.

Desde entonces hemos estado aqu√≠. Felizmente tenemos una pe√Īa en nuestra sede de la UNEAC todos los meses. Y si aparece otro trabajo, estamos en la mejor disposici√≥n de hacerlo.

Viajaste a M√©xico recientemente. ¬ŅCu√°l fue el motivo?

Fui a participar en el 3er ciclo internacional de guitarra. Es un ciclo que lleva poco tiempo de creaci√≥n, comenz√≥ en septiembre del a√Īo pasado. Son dos ciclos al a√Īo. En el 2023 se hizo en marzo y en septiembre, que fue cuando particip√©. Principalmente, fui a eso. Con la ventaja de tener una visa por tres meses, ellos decidieron que permaneciera all√° ese tiempo para organizar una orquesta de guitarras en aquella ciudad, en Hermosillo.

¬ŅPrimer cubano en esos ciclos internacional de guitarra?

No. Fui el segundo cubano. El primero fue Eliecer Travieso.

¬ŅD√≥nde te presentaste¬†all√° en M√©xico?

Lo primero que hice fue un concierto, solo m√≠o, en el 3er ciclo internacional de guitarras de Hermosillo. Creo que fue el 23 de septiembre. Fue mitad a guitarra cl√°sica y mitad con la el√©ctrica, pero tocando m√ļsica cl√°sica llevados a la guitarra el√©ctrica. Tambi√©n toqu√© el 1ro de noviembre por las festividades del D√≠a de los Muertos en la Secretar√≠a de Educaci√≥n y Cultura, que es como decir aqu√≠ el Ministerio de Educaci√≥n, solo que all√° est√°n fusionado ambos.

All√≠ tambi√©n di un concierto completo. Adem√°s de tocar en la radio de la Universidad de Sonora y en Radio Sonora. En ambas toqu√© en vivo. All√° se estila hacer entrevistas y que uno toque en vivo. Tambi√©n toqu√© en pe√Īas de trovadores, como Jorge Trewuartha, un trovador muy importante en la ciudad de Hermosillo. Me invitaron y toqu√© en su espacio.

Tambi√©n interactu√© con tres grupos de rock de la ciudad en los diferentes bares que tocan. Donde quiera que llegaba me presentaban y me dec√≠an ‚Äúsuba para que toque con nosotros‚ÄĚ y as√≠ lo hice, ya dentro del rock.

También fui invitado a la Universidad a participar en unos exámenes de guitarra que se estaban realizando.

H√°blame del¬†D√≠a de los Muertos. Este es una celebraci√≥n puramente mexicano, de su cultura. Ellos que apoyan y defienden tanto a su cultura y de repente aparece un cubano tocando m√ļsica cl√°sica en el¬†D√≠a de los Muertos. ¬ŅC√≥mo fue la aceptaci√≥n de tu actuaci√≥n all√°? ¬ŅCu√°les fueron las impresiones al ver tocar, a un cubano, m√ļsica cl√°sica con una guitarra el√©ctrica? ¬ŅHab√≠a alguien que hiciera lo mismo que t√ļ?

No. Allí no vi ni escuché a nadie hacer lo mismo que yo; por lo menos, no con la guitarra eléctrica. La gente en México apoya muchísimo a su cultura. Uno causa una sensación, sin dudas. Quieren mucho al cubano como tal y a la cultura cubana, indiscutiblemente. Conocen más de la cultura cubana, incluso más que muchos de los cubanos. Pero es increíble también como defienden su cultura.

Y estoy hablando de todas las generaciones, no de aquella generaci√≥n de m√°s de cuarenta a√Īos. Los j√≥venes, s√≠, pueden ir a una discoteca con m√ļsica electr√≥nica, pero tambi√©n defienden su cultura.

Entonces, el Día de los Muertos es una celebración característica de allí. Aquel día, antes de tocar me entrevistaron, el presentador me preguntó si aquí en Cuba se celebraba ese día y le dije que no, claro. Era un escenario impresionante, gigantesco y todo el mundo con las caras pintadas con las famosas Catrinas. También habían exposiciones, en todo el recinto, con altares de diferentes familias que adoraban a sus muertos.

Aquellos que han visto la película Coco, es eso mismo, pero eran exposiciones de diferentes familias, que tenían los retratos de la persona fallecida y todo alumbrado. Y eso era un concurso, porque al final donde yo toqué, en el escenario, hicieron una premiación al mejor altar. Pero eso estaba lleno. Es impresionante lo grande que era. En el escenario central, donde yo toqué, había un piso, adelante, grandísimo, decorado en forma de calavera hecha con panes, con pan de muerto.

Este es un pan que se hace en M√©xico, yo lo prob√©, es muy rico, y se llama as√≠, ‚Äúpan de muerto‚ÄĚ. Al final de esa fiesta, ese pan se reparti√≥ entre todas las personas que estaban all√°.

Despu√©s que te fuiste, vi que te despidieron por Facebook y otras redes sociales, una despedida hermosa. ¬ŅQui√©nes fueron esos que te despidieron?

B√°sicamente, fueron las personas que me invitaron all√° y que tambi√©n formaron parte del proyecto de la orquesta de guitarras que comenzamos a armar. El caso de David Alc√°ntara, que es todo un promotor de la m√ļsica para guitarra all√° en Hermosillo; de Benjam√≠n, que es un gran conocedor de varias aristas de la m√ļsica, como es el rock y el flamenco y que tambi√©n se integr√≥ a la orquesta; y quien fuera mi alumno, Alejandro Ochoa de Miguel.

Por la asociación que ellos tienen, fueron los que me invitaron. Me sorprendió ver en facebook la carta que hicieron al irme, de agradecimiento por el trabajo que hice, modesto, en transmitir mis conocimientos en el poco tiempo que estuve.

A nombre de Multicultural Sonora / Estudio Margarita,¬†Guitarras David Alc√°ntara, el programa radiof√≥nico Guitarra y Cultura de Radio Universidad, la Orquesta de Guitarras de Hermosillo y el Ciclo Internacional de Guitarra Hermosillo agradecemos la visita del maestro Ramon Carlos Leyva Perez, quien vino desde Las Tunas, Cuba a compartir su arte y transmitir sus ense√Īanzas en un intercambio cultural que nos ha enriquecido a todos nosotros.

…

Fue un honor, un orgullo y un placer para todos nosotros contar con su grata presencia y esperamos que esta sea apenas el primero de muchos proyectos por realizar.

Le deseamos un feliz viaje de regreso a su bello país de Cuba.

¬°Hasta pronto!

‚ÄúPor la difusi√≥n del arte guitarr√≠stico.‚ÄĚ

(fragmento del mensaje enviado en facebook)

Porque, a ver, formar una orquesta en dos meses y medio es bien dif√≠cil. Adem√°s, est√° la variedad entre los integrantes. Hay quienes ya est√°n tocando la guitarra bien, estudian m√ļsica en la universidad; y est√°n los que ni siquiera sab√≠an leer m√ļsica. A esos que no sab√≠an leer, tuve que darles clases extras, ense√Īarlos a leer las primeras lecciones en la guitarra y se pusieran a la par de los dem√°s y armar ese proyecto. Espero que contin√ļen. Piensan continuar ahora en enero y seguir trabajando. As√≠ montamos varias obras.

¬ŅObras cubanas o universales?

Hay dos obras cubanas y dos universales. Las dos cubanas son la canci√≥n de cuna¬†Drume negrita,¬†de Eliseo Grenet, con arreglo de Leo Brouwer; y un arreglo de ese arreglo de un integrante de la orquesta, porque el de Leo es para una sola guitarra. Este muchacho, Carlos, guitarrista que estudia en la universidad de Sonora me lo pidi√≥ y le dije que s√≠, por hazlo. √Čl lo hizo, yo le hice algunos se√Īalamientos, pero qued√≥ perfecto. Tambi√©n montamos una pieza de Eduardo Mart√≠n, deLa suite Habana, Lugares comunes.¬†Otra de folklore brasile√Īo y la ic√≥nica canci√≥n de Eric Clapton¬†Tears in heaven.

Por ahí lo dejé. Pienso seguir asesorándolos por whatsapp y quizás mandarle alguna otra pieza. La intención es seguir con la orquesta y presentarla en el próximo ciclo en marzo del 2024.

¬ŅCu√°les son los planes y sue√Īos futuros, cu√°l es la meta para Ram√≥n: como¬†Maestro, como solista concertista, director del grupo de rock y director de orquesta?

Con el grupo, seguir trabajando, traje mucho material, ideas nuevas para implementar aquí, como incluir teclados, incluirlos como máquinas y tocar encima de eso. Eso se estila mucho en México y allá pude ver cómo lo hacen y queda genial. Quiero seguir trabajando con Olimpo y si aparecen cosas buenas, bienvenidas sean.

Como concertista, seguir tocando donde sea que me programen y que me llamen. Pienso regresar a México. Estoy pensando en nuevo repertorio para montar; para tocar tanto aquí como allá, si vuelvo a ir al próximo ciclo internacional de allá, de Hermosillo.

Como profesor, seguir cosechando √©xitos, que mis alumnos salgan adelante, que brillen todos sin excepci√≥n. Yo pienso seguir dando clases hasta que las fuerzas me den. Nunca pienso retirarme del magisterio. Con la orquesta, seguir montando repertorio. Tengo en planes, porque lo convers√© con Giraldo Garc√≠a, (hermano m√≠o. Estudiamos juntos desde el nivel elemental y que hoy por hoy es uno de los mejores ingenieros de sonido de este pa√≠s; que ha trabajado con Silvio Rodr√≠guez, Pablo Milan√©s, el mismo Leo Brouwer) y √©l mismo me propuso hacer un disco con la orquesta. Espero que esto fructifique. √Čl me va a ayudar con el disco.

¬ŅDe qui√©n depende ese sue√Īo de hacer el disco?

De las instituciones nacionales: Centro nacional de m√ļsica de concierto, el Instituto Cubano de la M√ļsica, el Ministerio de Cultura. Voy a hacer el proyecto. Este a√Īo cumplimos 25 a√Īos de haber fundado la orquesta y por eso √©l (Giraldo Garc√≠a) me habl√≥ de hacer el disco. Y, ojal√° las condiciones econ√≥micas del pa√≠s lo permita, poder realizar otra gira nacional, como la que hicimos en el 2013. Ojal√° y podamos hacer esas dos cosas: el disco y la gira nacional. Por eso vamos a luchar.

¬ŅQui√©nes son Carlos, Diego y Ver√≥nica?

Son la raz√≥n de mi vida: los tres. Son mis hijos. Por suerte los tres estudian m√ļsica. Los varones estudian guitarra y Ver√≥nica estudia piano. Estoy muy contento porque tienen condiciones. No porque el pap√° sea m√ļsico o sea profesor de la escuela, ellos est√°n ah√≠. Ellos tienen muchas condiciones.

Yo me regocijo inmensamente cuando veo que Ver√≥nica ya toca piano, cuando se aprenden las cosas. Tienen gran facilidad. Buen, de hecho, los j√≥venes tienen esa facilidad, ya nosotros vamos perdiendo facultades. Pero ellos, en corto tiempo montan un repertorio. Es lindo ver el progreso que van llevando. Es lindo ver, como el caso de Carlos la forma en que est√° tocando (que es el mayor de los tres, va para el pase de nivel, est√° en noveno grado, √ļltimo a√Īo de nivel elemental).

Yo estaba en México cuando Carlos y Diego hicieron el examen de guitarra en este curso y pude verlos por videollamada cómo realizaban el examen y las lágrimas se me salían al verlos como han logrado llegar hasta ahí; y espero que sigan avanzando. Verónica también salió muy bien, con felicitaciones en su examen de piano.

Pienso que van a llegar lejos si siguen estudiando. Porque esta es una carrera de sacrificio (como todas las carreras, pienso). Hay que sacrificarse. Son muchas horas de estudio para lograr llegar a ser un gran m√ļsico, un gran guitarrista, un gran pianista. Hay que estudiar mucho, eso s√≠. Si uno tiene la buena gu√≠a de un Maestro (que espero aportarle todo lo que s√©‚Ķ) espero que puedan aprovechar esa oportunidad. Nada, mi deseo es que lleguen a ser grandes m√ļsicos.

De este modo es Ram√≥n, el Maestro. Ram√≥n Carlos Leyva P√©rez es m√°s que el miembro de la UNEAC, que el guitarrista de rock, el concertista o director de orquesta: es todo eso y m√°s. Al igual que la orquesta de guitarras ‚ÄúIsaac Nicola‚ÄĚ aglutina a los mejores guitarristas de la provincia, en √©l se aglutina todo en un aspecto en particular: √©l es el Maestro. Su frase, su convicci√≥n al decirme¬†Nunca pienso retirarme del magisterio¬†me lo dej√≥ todo claro. El magisterio se encuentra en cada aspecto de su vida y sus acciones lo demuestran.

El Maestro, merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional, que ha representado a Cuba y ha puesto a la cultura cubana por todo lo alto.

Un día de marzo para Leo, en la UNEAC de Las Tunas

Un d√≠a de marzo, el primero para ser exacto, pero hace 85 a√Īos atr√°s, naci√≥ uno de los m√°s grandes e influyentes m√ļsicos de Cuba y el mundo: Leo Brouwer. Este Maestro de Maestros y de Juventudes, revolucion√≥ la m√ļsica escrita para guitarras y cambi√≥, no solo el mundo de la m√ļsica, sino tambi√©n, la vida de muchos de nuestros artistas.

Por estas razones, entre tantas otras, a la Maestra Elvira Skourtis, la reci√©n reelecta presidenta de la filial de m√ļsica de la UNEAC tunera, se le ocurri√≥ la idea de homenajear al Maestro por sus 85 cumplea√Īos y convid√≥ a guitarristas de su organizaci√≥n, maestros de la Escuela Profesional de Arte (EPA) ‚ÄúEl Cucalamb√©‚ÄĚ y a los alumnos de la c√°tedra de guitarra de dicha escuela a sumarse al homenaje y realizar un concierto completamente con obras de Brouwer.

La cita fue para las 4:00 pm en la UNEAC de Las Tunas. A esa hora la sala ya se encontraba llena, con p√ļblico de pie para poder disfrutar de un espect√°culo que promet√≠a ser memorable. Entre el p√ļblico se encontraban amigos y familiares de los protagonistas, reconocidos artistas de la provincia y Nilian Rodr√≠guez, directora de la Empresa comercializadora de la m√ļsica y los espect√°culos ‚ÄúBarbarito Diez‚ÄĚ.

La Maestra Elvira Skourtis dio las palabras de bienvenida y present√≥ cu√°l ser√≠a el guion de la tarde. El programa estuvo dividido en tres momentos; todos con obras de la autor√≠a de Leo Brouwer. El primero de ellos fue con los estudiantes de la EPA ‚ÄúEl Cucalamb√©‚ÄĚ. Vale aclarar que la Maestra Elvira, quien adem√°s, condujo toda esta gala homenaje, introdujo a cada artista que se present√≥ en el escenario.

Abri√≥ la tarde el estudiante de 7mo grado Diego Leyva Skourtis, quien interpret√≥ el estudio sencillo #3. Acto seguido, Frank David Salgado, quien cursa el 8vo grado, interpret√≥ el estudio sencillo #4. Las f√©minas estuvieron muy bien representadas por Marian Enr√≠quez Bustamante, quien estando a√ļn en 6to grado toc√≥ de manera excelente el estudio sencillo #5. Ella le dio paso al estudiante de 8vo, Samuel Yunior, quien nos regal√≥ el estudio sencillo #6; el pen√ļltimo de los interpretados por los estudiantes de la EPA. El √ļltimo, el #9 estuvo a cargo de Lester Luis Delgado, original de Ciego de √Āvila, quien cursa el primer a√Īo de nivel medio.

Los dos solistas siguientes en esta primera mitad interpretaron dos de las obras m√°s reconocidas y de estudio obligatorio en toda escuela de guitarra cl√°sica que se respete en el mundo: La Danza caracter√≠stica y Paisaje cubano con fiesta, interpretados por Carlos Leyva Skourtis, de 9no grado y Adriel Tamayo, de 4to a√Īo de nivel medio, respectivamente.

El cierre de esta primera parte no pod√≠a ser otro mejor que con la Orquesta juvenil de Guitarras Clara Romero de Nicola, de la EPA ‚ÄúEl Cucalamb√©‚ÄĚ, dirigida por la Maestra Yuritza Hechavarria Cardoza, quienes interpretaron la obra M√ļsica incidental campesina.

La segunda mitad, como bien explicó la Maestra Elvira, estaba protagonizada por los maestros de estos alumnos.

El primero fue Alexander Mayo quien interpretó el estudio sencillo #19 y el #10 de los nuevos estudios del homenajeado.

El Maestro Argibaldo Acebo nos introdujo a una de las obras m√°s conocidas y gustadas por el p√ļblico cubano y mundial: Un d√≠a de noviembre. Pieza que, seg√ļn confes√≥, es una con las que m√°s se siente identificado.

Entonces llegó el turno de la conductora y presentadora de la tarde, la Maestra Elvira Skourtis quien nos entregó los estudios nuevos #8 y #9 como cierre de la segunda parte de este magnífico recital.

La tercera y √ļltima parte estaba reservada para las dos agrupaciones insignes de la guitarr√≠stica en Las Tunas y dos de las m√°s relevantes y reconocidas en el pa√≠s: el Cuarteto de Guitarras Sultasto, dirigido por la Maestra Elvira Skourtis y la Orquesta de Guitarras Isaac Nicola, bajo la batuta del Maestro Ram√≥n Carlos Leyva P√©rez, quien recientemente recibiera la Distinci√≥n por la Cultura Nacional y fue reconocido como el miembro m√°s destacado de la filial de m√ļsica de la UNEAC tunera en el √ļltimo lustro.

El cuarteto de Guitarras Sultasto interpret√≥ una de las piezas m√°s espectaculares de Leo Brouwer: Paisaje cubano con lluvia. La Maestra Elvira realiz√≥ una explicaci√≥n detallada a los estudiantes y al p√ļblico de cada elemento, cada efecto que introdujo el Maestro Leo Brouwer en esta pieza, en esta obra de arte, que llega a hacernos ver, a trav√©s de su m√ļsica, la historia de un aguacero cubano.

Como momento especial en este concierto homenaje, estuvo la intervenci√≥n de la directora de la Empresa de la M√ļsica, Nilian Rodr√≠guez, quien le entregara un reconocimiento al Cuarteto de Guitarras Sultasto, alegando que fue la unidad art√≠stica de su cat√°logo con mayor crecimiento y reconocimiento profesional en el a√Īo 2023, donde destaca su nominaci√≥n al Premio Cubadisco, por el fonograma Mujer que sue√Īa guitarras.

Pasado la emoción de este momento, le llegó el turno a la Orquesta de Guitarras Isaac Nicola. Su director, el Maestro Ramón Carlos Leyva Pérez explicó que la pieza que iban a interpretar fue la primera obra en el mundo escrita específicamente para el formato de orquesta de guitarras: Acerca del cielo, el aire y la sonrisa.

Tambi√©n nos cont√≥ de cuando √©l y el Maestro Argibaldo Acebo, all√° por el a√Īo 1989 pudieron ver de primera mano esta pieza dirigida por el mism√≠simo Leo Brouwer.

Varios a√Īos despu√©s, en el 2003, ambos Maestros, ya como m√ļsicos profesionales, tuvieron el honor de interpretar los dos movimientos de esta obra maestra de la guitarr√≠stica mundial (La ciudad de las mil cuerdas y Fantas√≠a de los ecos) frente a su autor durante una jornada Cucalambeana; all√° en la √©poca en que a√ļn invitaban a los guitarristas concertistas a esta fiesta tunera.

Después de esta introducción a la obra, el Maestro Ramón también explicó a los presentes cuáles eran los recursos introducidos por Brouwer y qué íbamos a disfrutar. Solo entonces fue nuestro momento de escucharla.

Cualquier noción o idea que nos hubiéramos hecho luego de esta charla, no podría estar más lejos de lo que se pudo disfrutar en Las Tunas este primero de marzo. Resulta ser algo inefable lo interpretado la Orquesta de Guitarras Isaac Nicola. Solo aquellos que tuvimos la dicha de escucharla sabemos lo que allí sucedió. No por gusto allá por el 2003, el autor de Acerca del cielo, el aire y la sonrisa confesó que fue la mejor interpretación de su obra que él había escuchado.

Fue un cierre m√°gico para una tarde de cumplea√Īos donde las guitarras homenajearon con su m√ļsica al Maestro Brouwer durante poco m√°s de una hora. Varias generaciones de guitarristas felicitaron, de la mejor manera que se le puede honrar al m√°s grande compositor cubano de m√ļsica para guitarra.

Sobre la Patria Chica, la Patria grande, los proyectos literarios, sus hacedores…

Patria Chica, concurso literario convocado por un grupo de escritores, so√Īadores, Quijotes de la cultura cubana, radicados en el municipio de Baire, otorga anualmente ¬†cuatro premios, uno por categor√≠a.

Podr√°n preguntarse por qu√© escribo sobre este evento, quiz√°s ‚Äúmenor‚ÄĚ en apariencia, de un municipio que muchos habr√°n escuchado por el famoso grito de nuestras guerras de independencia, pero que pocos podr√°n se√Īalar en el mapa de nuestra isla. Escribo porque el Patria Chica es otro grito que ha sobresalido con el tiempo y se ha escuchado m√°s all√° de la frontera bairense. Este concurso, que comenz√≥ como el sue√Īo de unos pocos, ideado para promover la literatura local entre los j√≥venes escritores, poco a poco ha ido en alza. Pas√≥ de ser local a provincial y, en este instante, abarca a toda la Patria grande.

Pero, ¬Ņqu√© tiene de especial este concurso literario?

Los méritos son varios y es lo que los hace grandes. Pero, comencemos por el principio:

¬ŅQui√©nes hacen el Patria Chica?

Quien va a un evento literario o de cualquier tipo, como el Patria Chica, siempre ve a una figura que es la que ‚Äúda la cara‚ÄĚ. En el caso de este evento, son dos los rostros que fungen como organizadores/anfitriones del evento, y esos son Osmel Vald√©s Guerrero y Mailin Castro Su√°rez. Ellos, adem√°s de escritores, son los que llevan los talleres literarios de Baire, todas las actividades de la filial de la AHS en Contramaestre, los repasadores de lengua inglesa (mezcl√°ndola con la poes√≠a) y organizadores de las actividades infantiles para los ni√Īos de la zona. Adem√°s de este evento, organizan o participan en otros dos eventos: el ‚ÄúTierra Adentro‚ÄĚ y ‚ÄúLa Ruta al coraz√≥n de Mart√≠‚ÄĚ (este, creado y dirigido por el historiador Arnoldo Fern√°ndez). Otros dos eventos que merecen sus art√≠culos aparte.

Pero la principal profesi√≥n de estos dos seres m√°gicos es la de ser padres de tres hermosos ni√Īos; trabajo de tiempo completo.

Ellos son los rostros que los participantes e invitados ven desde el primer momento y las voces que continuar√°n escuchando hasta que llegues a tu casa (momento en que ello dicen, que es cuando en verdad se acaba el evento).

Pero, por suerte para ellos y la cultura, no son los √ļnicos. Detr√°s se encuentra un equipo de patrocinadores, personas que apuestan por esas ‚Äúquijotadas‚ÄĚ so√Īadas por Mailin y Osmel. Sin estas personas que son los que aportan el capital para el pago de los pasajes, alimentaci√≥n, premios, log√≠stica y comunicaci√≥n del evento, nada saldr√≠a.

Por mucho amor y empe√Īo que pusieran los anfitriones, sin estas personas que toman el efectivo de su cuenta personal o empresa para patrocinar el Patria Chica, nada ser√≠a posible.

También está el equipo de colaboradores. Estas son las personas que, desinteresadamente, participan en la gestión, producción y organización del evento. Por lo general son jóvenes cercanos a los talleres literarios que realizan Osmel y Mailin. También está la familia de todos ellos que los apoyan en la retaguardia durante las 72 horas de Patria Chica.

Hay que tener en cuenta estos aspectos para poder organizar un evento como este. Sin dinero y sin el apoyo en la organización, nadie podría lograr nada.

¬ŅA qui√©n y qui√©n paga el Patria Chica?

Ni los organizadores ni los participantes cobran este evento. Esto es lo primero que hay que dejar claro. El dinero lo ponen los patrocinadores (que no nombraré porque desconozco de si prefieren el anonimato) y es exclusivamente para la producción, logística y pago de premios. Nadie más que los premiados se beneficia económicamente en el Patria Chica. Más bien, tanto los anfitriones, organizadores y colaboradores invierten de su dinero y sus recursos en aras que el evento salga con la mayor calidad posible.

El tiempo invertido por ellos en esta tarea, ora difícil, ora titánica, es invaluable y no se recupera. Muchas veces la producción del evento se realizó con recursos propios. Las gestiones corrieron a cargo de los organizadores… y los gastos, ya de paso.

De m√°s est√° decir lo mala que est√° la situaci√≥n en Cuba como para utilizar el dinero de la casa en eventos literarios para terceras personas. Ah√≠ se muestra esa Patria Grande en la Patria Chica de la que hablaba Rafael de √Āguila en sus palabras sobre el evento.

Quienes se oponen, ponen trabas burocr√°ticas, lastres, patrocinios retirados, los que no hacen nada o se quieren apropiar de los logros ajenos

Aqu√≠ cuento a todas aquellas que de un modo u otro interfieren en la realizaci√≥n del evento. Como expliqu√© anteriormente, el presupuesto del evento Patria Chica sali√≥ del bolsillo (o la caja) de patrocinadores externos. Estos, adem√°s de empresarios o emprendedores, son amigos, personas con sensibilidad y/o cercana a la cultura. Pero, ¬Ņpor qu√© recurrir a ellos en lugar de las casas de cultura o a las direcciones provinciales o municipales? Ellas deben tener un presupuesto para actividades ¬Ņno es as√≠? Pues no parece. S√≠ lo hay para pagos de audios, tarimas, luces y m√ļsica electr√≥nica grabada y a todo volumen en las plazas (y el respectivo transporte para todo esto), pero no para participar en un evento literario que se realiza una vez al a√Īo. Y si hab√≠a presupuesto, se utiliz√≥ en otra cosa.

Había quienes se oponían a abrir el evento (el Patria Chica y la Ruta al corazón de Martí) para aquellos de otras provincias. No sé por qué al hacerlo nacional, piensan que deja de ser un evento local. Al extenderlo al resto del país, atrae la vista de este hacia el municipio y visibiliza las actividades que allí tienen lugar.

Tambi√©n hubo quienes pusieron resistencia a llevar invitados de otras provincias por todos los gastos que ello conlleva. Una sabia Maestra me dijo un d√≠a que ‚Äúla calidad de tu evento depende de la calidad de tus invitados‚ÄĚ. Y un evento municipal que pueda atraer a un Premio Casa de Las Am√©ricas, al director de una editorial nacional y una Maestra Guitarrista Concertista, finalista del premio Cubadisco y miembro del consejo t√©cnico de evaluaci√≥n nacional, entre otros artistas con logros nacionales e internacionales, no puede considerarse algo menor.

Y ¬Ņpor qu√© hago √©nfasis en las instituciones? Debido a que cuando se busca un hospedaje con buenas condiciones, transporte intermunicipal (Baire-Contramaestre) o interprovincial, alimentaci√≥n en restaurantes o cafeter√≠as estatales, son las instituciones quienes pueden realizar todas estas gestiones, pues tienen los medios, el personal y el poder para gestionarlo, ya que estos centros no aceptan efectivo; y mucho menos con la bancarizaci√≥n que nos afecta. Claro, suponiendo que quisieran. Sin embargo, al acercarnos a las instituciones de cultura, se choca con las trabas burocr√°ticas de los contratos, los cheques que se atrasan en confeccionarlos, las gestiones que no se hacen por falta de personal o que ‚Äúno se pueden hacer‚ÄĚ, o el consabido mantra de ‚Äúno hay presupuesto‚ÄĚ, etc. Claro, no hay presupuesto para ‚Äúeso‚ÄĚ, ya que para el alquiler de sistemas de audio y luces para poner reguet√≥n en las plazas, hay de sobra. Vale la pena repetirlo.

Algo muy triste son los falsos profetas. En este caso me refiero a aquellos que se acercan a ‚Äúayudar‚ÄĚ y realizan promesas de premios colaterales, dinero, gestiones, etc.; para luego perderse, poner excusas, trabas y ‚Äúdonde dije digo, dije Diego‚ÄĚ. Luego, si algo queda mal, nadie los va a culpar, sino a los organizadores. Y hasta cierto punto tienen raz√≥n, por dejarse enga√Īar por cantos de sirena. Por suerte, no hubo problemas con esos cantos y Mailin y Osmel est√°n curtidos en el arte de navegar entre las sirenas y falsos profetas.

Ellos, los anfitriones y organizadores del evento Patria Chica buscaron autogestionarse a trav√©s del efectivo brindado por los patrocinios ofrecidos. Con este dinero, compraron los insumos para la alimentaci√≥n, pagaron las impresiones, pasajes, premios, los servicios de transporte local, la confecci√≥n de los alimentos (o cocinaron), el pago al jurado del premio, la comunicaci√≥n y los hospedajes. Este √ļltimo, m√°s caro y en casas de renta. De ese modo, m√°s de una veintena de personas disfrutaron de 72 horas de arte y conocimiento.

Ah, pero como siempre sucede, luego de terminar el evento, comienzan a verse las resonancias, las repercusiones en las redes sociales, p√°ginas webs y los comentarios de los participantes. Es entonces que todos quieren una parte del pastel, y se acercan para solicitar informes, reportes, entrevistas en los medios de prensa (ausentes durante todo el evento) porque el…

Patria Chica tiene logros visibles

No conozco de talleres literarios actuales, de casas de cultura que realice un evento de esta magnitud y mucho menos con la convocatoria y calidad de los textos premiados. Se recibió cerca de un centenar de textos de casi todas las provincias del país, asistieron invitados de seis provincias, además de los locales, y en las actividades acudieron cerca de cuarenta personas.

Las actividades tambi√©n son otro de los logros del Patria Chica. Los organizadores no quisieron que fuera solo la jornada de premiaci√≥n, sino que se convirtiera en algo m√°s. Quisieron llevar a los artistas hacia el p√ļblico y no al rev√©s. Por tal motivo, las primeras actividades fueron en las escuelas primarias Frank Pa√≠s y Jos√© Angel Morales. Con cantos, m√ļsica de concierto, narraci√≥n oral, lectura de poes√≠a y cuentos, los invitados realizaron alrededor de seis presentaciones en distintas aulas y bibliotecas de ambas escuelas. El evento tambi√©n se incorpor√≥ a las actividades de la Casa de Cultura de Baire, a las de la AHS, adem√°s de las suyas propias.

Son pocos los eventos donde los invitados se sienten en familia y son tratados como tal. Los anfitriones eran los primeros en levantarse y los √ļltimos en acostarse; organizaban almuerzos, meriendas y desayunos en su propia casa, adem√°s de los almuerzos y comidas en el restaurante.

La risa, los buenos ratos y las ganas de hacer m√°s actividades, de que no terminara el evento (y las de regresar), eran las que predominaron durante todo la estancia en Baire.

¬ŅSon necesario m√°s proyectos como este? ¬ŅPor qu√© lo hacen si cuesta tanto?

Cuando se miran las estadísticas de los eventos locales, como aquellos organizados por casa de cultura de los municipios, hay varios puntos en los que eventos como el Patria Chica, La ruta al corazón de Martí, Alta Literatura, Espacio Abierto, La rueda dentada, entre otros, tienen mayores logros. Hablamos de aspectos como el alcance, impacto, repercusión, la calidad de la obra presentada, el nivel o prestigio de los participantes, invitados, etc. Como todo en la vida, no se puede ser absoluto, pero casi.

¬ŅCu√°l es el sentido de los eventos art√≠sticos sino promover la obra y a los artistas? ¬ŅQu√© sentido tienen sino incentivar la creaci√≥n art√≠stica y con mayor calidad posible? ¬ŅDe qu√© modo se consigue todo eso si al final se queda en la localidad?

Proyectos como esos que he mencionado, no solo incentivan la creación literaria a nivel local, sino que su alcance es nacional. Por tanto, al mencionar o publicar a un artista, toda Cuba y quizás fuera de la isla también, lo están viendo.

Del mismo modo, desde todos los rincones de la isla est√°n conociendo la obra que se realiza en Baire y en Contramaestre. Quiz√°s, muchas de esas personas nunca hab√≠an pensado en ir a ese municipio o que su obra fuera conocida all√≠. Me consta que varios han querido ir y participar en este evento, a partir de la √ļltima premiaci√≥n.

Por otra parte está la competencia. Por lo general, en los concursos de casas de cultura municipales, la competencia resulta ser la misma. Es como si un equipo de pelota jugara con los mismos rivales, una y otra vez. Llegará un momento en que su calidad toca a un límite. A no ser que comiencen a topar con otros equipos, nunca mejorará. Por ende, el crecimiento cualitativo no resulta ser de la mejor calidad. Lo mismo sucede con muchos de los talleres de casas de cultura. Por esa razón, vemos a muy pocas figuras de ellos destacarse con premios a nivel nacional o internacional.

Sin embargo, con proyectos como el Patria Chica, esto no es un problema, en absoluto, ya que de por sí, incita a la superación y a la competencia sana. A premiar solo lo mejor.

A esto s√ļmele el ingreso monetario de los implicados en alojamiento, transporte y gastronom√≠a. Lo cual se traduce en pagos de impuestos al municipio. Como quiera que lo vean, es ganancia para todos: organizadores, concursantes,¬† la localidad, la provincia y la cultura nacional.

Por suerte, hay otros muchos eventos como el Patria Chica a lo largo del país.

Evento en familia, informal/formal

Lo bueno que tiene el Patria Chica y que lo caracteriza, quiz√°s porque es un reflejo de sus anfitriones.

Desde el momento en que llegas, con el mayor respeto del mundo, te introducen a una familia. No hablo solo de la de ellos, sino la de todo el equipo. El trato siempre es de respeto y familiar. Por m√°s cansado o nervioso que est√©s, siempre te hacen sentir como en casa y mediante bromas, conversaciones, datos hist√≥ricos de la ciudad, del evento, presentaciones de los amigos, artistas, familia y hasta las mascotas, dejar√°s de sentirte una persona extra√Īa y comenzar√°s a ser de all√≠, a querer regresar. Y ese lugar a d√≥nde siempre quieres regresar, no tiene otros nombres que casa, hogar, Patria.

¬ęEl signo del tigre¬Ľ, una ucron√≠a m√°s que so√Īada

Todo conocedor de la ciencia ficción sabe que uno de los temas más complicados de escribir son los viajes en el tiempo. Por eso, uno de los subgéneros más complejos de realizar son aquellos relacionados con esta temática; entre esos está, por supuesto, la uncronía.

Por esta razón, entre otras, me lancé de lleno a leer la novela El signo del tigre (parte 1 Habana РShi) publicado por Luna insomne editores, 2023, de la autoría del escritor Erick J. Mota.

Desde la primera l√≠nea notamos que algo extra√Īo suced√≠a en La Habana al ver un acorazado japon√©s en la Bah√≠a capitalina. Esta era una Habana diferente. De ah√≠ en adelante, todo ser√≠a un increscendo. Erick acumula m√°s y m√°s informaci√≥n a medida que los cap√≠tulos se suceden. Sin embargo, nunca regala nada. La informaci√≥n no est√° puesta ni l√≥gica ni cronol√≥gicamente, pero s√≠ como la necesita el argumento. Como todo en la vida, tenemos que ir uniendo las piezas, las im√°genes que ha ido colocando de tal manera que el lector est√© siempre al tanto de los detalles y construya ese mundo imaginado, so√Īado por el autor.

Y este no es otro que un universo lleno de maravillas, tan distinto al nuestro, en apariencia, pero al mismo tiempo tan semejante, cercano. Erick J. Mota realizó una extensa investigación, no solo histórica, sino también cultural. Estudió sobre el budismo, taoísmo, la religión cristiana, católica y, sobre todo, de la cultura e idioma de Japón. Estos elementos son los pilares sobre los que construyó la nueva Habana del libro.

El signo del tigre cuenta una historia de acci√≥n, espionaje y suspense en la capital cubana, pero en una Cuba administrada y colonizada por Jap√≥n, luego que estos ganaran la segunda guerra mundial. Y no solo La Habana, tambi√©n gran parte del Caribe insular y continental. Resulta maravilloso ver a esa Habana con las nuevas y m√°s cotizadas Geishas caribe√Īas, ceremonias del caf√©, rastafarismo zen, budismo del caribe, el camino de la espada, bicitaxistas con katanas, nuestros orishas y mucho m√°s.

Las m√ļltiples tramas van uniendo a los m√°s dis√≠miles personajes, de las m√°s variadas clases sociales, a medida en que aparecen las m√ļltiples conspiraciones que se gestan entre las islas del caribe. En el medio de ellas, una geisha caribe√Īa, una prostituta, un hijo bastardo, c√©lulas del partido comunista sovi√©tico, un bicitaxista, oficiales japoneses, el emperador de Jap√≥n, su heredero, una mujer santa y momentos claves de la historia cubana como la conocida crisis de de los misiles de octubre de 1962; todo ello se une para crear una de las m√°s interesantes ucron√≠as escritas en Cuba.¬†

Sé que parece poca información sobre la novela, pero temo que de mencionar un detalle, pueda delatar algo o romper una de las tantas sorpresas, giros dramáticos o argumentales que Erick ha ido sembrando como pistas o trampas a lo largo de la novela. Solo adelantaré con lo que me quedo de El signo del tigre.

Me quedo con la caracterizaci√≥n, la forma en que el autor ha conseguido destacar la idiosincrasia del cubano y la del japon√©s. Para nadie es un secreto que los de la isla del sol naciente son arduos defensores y exportadores de su cultura. Sin embargo, el cubano, a pesar de sus m√ļltiples colonizaciones (f√≠sicas y culturales) siempre ha sido un rebelde y a√ļn m√°s reacio a abandonar u olvidar qui√©nes somos.

Me quedo con las geishas del caribe. Hay una manera de actuar en ellas, de moverse, comportarse, donde Erick muestra a unas mujeres rebosantes de belleza, sensualidad, muy sexys tanto en el aspecto f√≠sico, como en los otros. Nada que ver con las geishas tradicionales, sino mucho m√°s atractivas. Al igual que la mulata, la criolla, durante la colonia espa√Īola obtuvo lo mejor del espa√Īol y el africano; estas ostentan lo mejor de la cultura cubana y japonesa.

Me quedo con la construcción de una trama donde, por más que pienses que sabes de qué, sobre qué o quién o cómo va a terminar el asunto, nunca vas a acercarte. La novela es como el famoso grabado de La gran ola de Kanagawa, con giros y giros dentro de ella.

Por √ļltimo, me quedo con la ceremonia del caf√© y la abrazo como m√≠a. Si algo me atrap√≥ y me impidi√≥ soltar el libro fue ese cap√≠tulo donde se describe meticulosamente esta nueva e importante tradici√≥n. El autor no explica nada o casi nada del nuevo orden mundial, sino que lo va mostrando a pinceladas donde el matiz depende de aquello que est√© ocurriendo. No obstante, con la ceremonia del caf√© puso un chotto matte kudasai[1] y nos mostr√≥ el lienzo completo donde se ilustra esta maravilla.

Punto aparte merece la imagen de cubierta. Solo con esa excelente imagen de las banderas cubanas y puertorrique√Īas alternativas, uno comienza a pensar en ese ‚Äúesto est√° raro cantidad, pero parece estar muy bueno‚ÄĚ. Una mala cubierta puede influir positiva o negativamente en la compra de un libro. La imagen de cubierta, es otro de los atractivos de esta novela. No me la imagino con una mejor o diferente.

Erick J. Mota, de forma muy sutil muestra muchas de las aristas del cubano, del caribe√Īo, de esa mezcla multicultural que nos caracteriza: y juega con ellas. Ya sean las creencias, las religiones, los mestizajes que vivimos y practicamos a diario en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, es algo que hemos hecho desde 1942 hasta el momento y dudo que dejemos de hacerlo. A partir de este aspecto, el autor teoriza, nos muestra su hip√≥tesis de c√≥mo esta cualidad de ‚Äúmestizar‚ÄĚ puede ser un ente contaminante para el colonizador; quien es, en parte, colonizado culturalmente tambi√©n.

El signo del tigre es una novela corta (la primera parte de tres planificadas seg√ļn Erick J. Mota), pero que se hace a√ļn m√°s corta de leer por lo atractivo de la mezcla de varias historias interesantes, enredadas y de mucha acci√≥n, con una Cuba alternativa, ucr√≥nica, pero que sigue siendo la Cuba nuestra de toda una vida. En su lectura vamos a descubrir los trazos de esa Cuba de antes, de ahora, la posible, y esa que ser√° siempre la nuestra que conocemos.

***

[1]     Espera un poco

Los cuervos: desde Poe hasta Vidal

El cuervo es una de las aves m√°s mencionada en la literatura. El padre del cuento moderno, el padre de la literatura de terror, Edgar Allan Poe tom√≥ a esta ave como protagonista para uno de los poemas m√°s famosos de la literatura. Guillermo Vidal, uno de los padres de la narrativa tunera contempor√°nea, vino a hacer lo mismo muchos a√Īos despu√©s cuando escribi√≥ Los cuervos, Editorial Letras cubanas 2002, Sanlope 2004.

Nombro a Vidal de este modo debido a la influencia en el estilo y temáticas de los escritores de su provincia. También por la trascendencia y transgresión que tuvo y tiene dentro de la literatura local y nacional.

Los cuervos narra la vida del protagonista desde su ni√Īez hasta que se vuelve adulto. Vidal no pod√≠a comenzar m√°s arriba, con mayor gancho que narrando, desde el punto de vista del ni√Īo, la muerte de su hermana de cuatro a√Īos y el asesinato de su padre a manos de la madre. Ella le prendi√≥ candela mientras dorm√≠a.

Por abusador.

Por borracho.

Por mal padre.

Por cansancio.

Todo eso, en las primeras p√°ginas.

A partir de ahí, Guillermo Vidal, con total maestría, nos va narrando el crecimiento del protagonista a través de su relato en primea persona. No solo de forma literal, por lo que nos dice, sino a través del lenguaje. A medida que pasa el tiempo, el lenguaje del personaje aumenta, mejora, evoluciona. La forma de entender el mundo cambia también.

El autor nos recrea una época de una Cuba por muchos olvidada o desconocida, pero verdadera. Con problemas reales. Ya sea el abuso en el hogar, el machismo, la marginalidad, el mundo carcelario, la homosexualidad, violaciones a los varones (el protagonista) a manos de la novia de su tía, los primeros amores, decepciones y mucho más.

Entre los doce capítulos que conforman la novela están insertados dos excelentes monólogos de Carmen, uno de los personajes más ricos de la historia y que nos funciona para ver todo desde otra perspectiva. Algo similar sucede con los fragmentos de los diarios de las tías que criaron al protagonista.

En Los cuervos encontraremos historias secundarias iguales de ricas, llenas de matices y tan atractivas como la principal. Ejemplo de ellas son la del Moro (el delincuente del barrio) y Manuel, amigo del protagonista y aspirante a ‚Äúg√°nster‚ÄĚ; o la de la propia Carmen, quien abus√≥ sexual y repetidamente del sobrino de su novia.

Dice Carmen en uno de sus monólogos:

Al muchacho se le notaba siempre el deseo de hacerlo aunque intentaba ocultarlo siempre era una fiesta esperar a que se hiciera el dormido para admitir que ya estaba esperando bajo las sábanas con su picha tan dura…

El autor nos describe una variedad de personajes bien distintos, vivos, perfectamente dise√Īados. A trav√©s de ellos hace alarde de un lenguaje exquisito y de t√©cnicas narrativas. Vidal se apoya en ellas para crear conversaciones, resumir escenas, adelantarnos informaci√≥n, describirnos las diferentes √©pocas vividas por estos. Vidal nos muestra las jergas, costumbres, posibilidades, miserias humanas y materiales de m√°s de veinte a√Īos de la historia de los protagonistas; que quiz√°s tambi√©n fue la nuestra.

Al igual que los cuentos de Poe, esta no es una historia de amor, aunque hay, y mucho. No es una novela de horror, aunque llega a asustar en muchas partes. La carga de tensión y juego sicológico es punto clave en la novela. Tiene acción, sexo explícito, violencia, humor, suspense: lo tiene todo.

Hasta el cuervo. Solo que este de Vidal no dice ‚Äúnevermore‚ÄĚ, sino todo lo contrario.

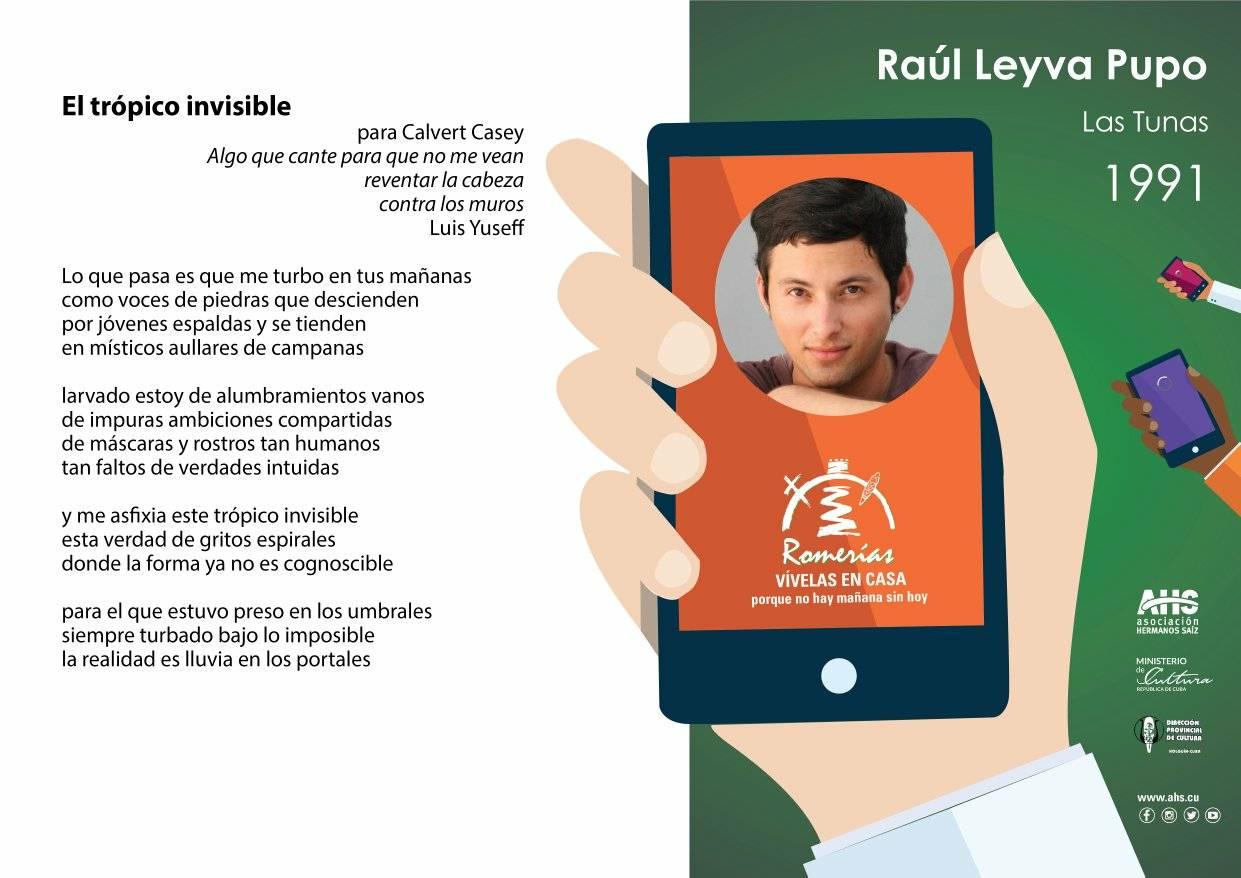

Un viento fresco llega desde los √°rboles

El √°rbol de los vientos, Sed de belleza Ediciones, 2019, es un hermoso libro de sonetos de la autor√≠a del joven autor Ra√ļl Leyva Pupo. El √°rbol‚Ķ es una colecci√≥n, bastante experimental, de veinticinco sonetos. Y hablo de lo experimental en el autor, que en lugar de realizar sonetos convencionales, ha escrito un libro con poco espacio para la zona de confort propia y para el lector.

Son textos con una carga filos√≥fica, de fe, y una semiolog√≠a muy inteligente y que se√Īalar√© a lo largo de esta rese√Īa.

El libro est√° estructurado en tres partes, una sin nombre y dos ‚Äúvientos‚ÄĚ: el viento del oeste y el del norte. Quiz√°s de ah√≠ nos llega la raz√≥n del t√≠tulo de este libro; algo muy interesante pues da qu√© pensar. Ra√ļl Leyva utiliz√≥ dos palabras con una extensa simbolog√≠a para bautizar el cuaderno: √°rbol y viento.

El árbol puede ser considerado como fuente de vida (frutos, oxígeno, etc.), de crecimiento, de firmeza o fortaleza. Además, es la fuente material con la que se confeccionan los libros. Los árboles son filtros para el viento fresco. Ese que notamos al ver moverse las hojas de los árboles, el que se siente más fresco bajo la sombra de uno. Ese viento que nos alivia el calor, elimina la incomodidad. Ese viento perfecto para comenzar a leer, recostados al árbol.

Otro origen del nombre pueden ser los propios vientos alisios. Los vientos del oeste, los que sentimos en nuestro país, van hacia el norte, mientras que los del norte, se dirigen al oeste, cerrando así el ciclo.

Este no es un an√°lisis innecesario, puesto que esto se puede notar en el libro. El √°rbol de los vientos es un cuaderno c√≠clico, cerrado, en su estructura y en la filosof√≠a que encierra. Inicia con el poema ‚ÄúCuerpos ca√≠dos del cielo‚ÄĚ, y una primera estrofa dice:

Escuchad la brisa del naciente astro

las c√°lidas brisas que despiertan todo

escuchad los vientos que se vuelven barcos

invisibles cuerpos que a√ļllan en coro

Esto no es coincidencia alguna. El autor nos habla del nacimiento (árbol=vida), el despertar, el inicio del viaje en barco impulsados por los vientos a través del libro. Viento que no vemos, pero podemos sentir gracias a la poesía de la imagen, que gracias al muy bien elegido y ejecutado recurso de la memoria emotiva podemos disfrutar en nuestra mente.

Como vimos, los vientos del oeste van hacia el norte. El cierre de la secci√≥n de los Vientos del Norte lo realiza un poema llamado ‚ÄúCuerpos que ascienden‚ÄĚ y un verso que reza:

Que llegue el viento del norte que se abran los caminos

Cierre perfecto para un libro, para un ciclo completo a nivel conceptual y literal.

Esta primera parte, la podr√≠amos llamar por el nombre del libro, puesto que sus poemas, de un modo u otro, tratan sobre o alrededor del √°rbol, de la vegetaci√≥n. Puesto que es casi imposible imaginar el disfrute del frescor del √°rbol sin ver el sol, la hierba, pensar en la siesta, en la perspectiva de la vista desde la base del √°rbol, sin so√Īar con el picnic.

Esta primera secci√≥n es un hermoso cuadro primaveral. T√≠tulos como ‚ÄúManos descansando sobre tus ojos‚ÄĚ, ‚ÄúCuerpos cerrados‚ÄĚ, ‚ÄúHierba salvaje‚ÄĚ, ‚ÄúLa retorcida rama‚ÄĚ, ‚ÄúEl pan amargo‚ÄĚ y ‚ÄúEl jard√≠n que nadie visita‚ÄĚ, nos muestra esto de lo que les explicaba. Sin embargo, los textos no son siempre lo que uno espera al leer estos t√≠tulos. El cuadro puede parecernos paradis√≠aco, pero no son siempre as√≠ el mensaje de los poemas. Podemos ver el dolor y el hambre en versos como:

Hoy los platos son espejos y la verdad se me esconde

como se ha escondido el miedo debajo de los manteles

Algo muy interesante es el uso de las referencias. El autor utiliza citas de otros autores, quienes tambi√©n han escrito sobre los vientos. No obstante, emplea el recurso de intratextualidad y la autoreferencia, en aras de que, aunque cambiemos de zona/viento en el libro, sigamos ese hilo com√ļn que refuerza la unidad tem√°tica o estil√≠stica.

Una muestra de ello lo vemos en el final de la primera sección con los versos:

Este es el impaciente adiós de la ceniza

Al inicio y luego cierra con

otro jardín quemado que desprende vapores

Estos versos hacen las veces de puente conceptual o hilo conductor al t√≠tulo del primer poema de la segunda secci√≥n del libro Viento Oeste: ‚ÄúPacto de ceniza‚ÄĚ.

Este poema tambi√©n nos habla de una b√ļsqueda, quiz√°s de ese jard√≠n que nadie visita.

Junto a ‚ÄúPacto de cenizas‚ÄĚ, los dem√°s t√≠tulos de este Viento nos adelanta c√≥mo ser√° la atm√≥sfera de lo que leeremos. Me refiero a t√≠tulos como ‚ÄúSepultando el rostro‚ÄĚ, ‚ÄúHasta que el blanco fluye‚ÄĚ, ‚ÄúDesolada bruma blanca‚ÄĚ, ‚ÄúCalles laterales‚ÄĚ, ‚ÄúFantasmas desnudos‚ÄĚ y ‚ÄúGestos √≠ntimos‚ÄĚ, el cual cierra esta secci√≥n y da paso a Viento Norte. Al igual que la primera transici√≥n, aunque menos evidente, Ra√ļl Leyva vuelve a unir, de forma inteligente, una secci√≥n con otra. De este modo, aunque est√©n separadas, hay un hilo tem√°tico-conceptual que las une en un mismo sistema/libro/concepto.

Pero no es solo la estructura del libro lo interesante. En sus poemas, el autor se vale de las métricas más tradicionales de arte mayor, como el verso endecasílabo, hasta aquellos de dieciséis sílabas métricas. Entre ellas, algunas tan raras como los versos de quince.

Estos sonetos, asonantes, consonantes e incluso, de rimas blancas son pensados y colocados inteligentemente para que veamos con claridad a un autor que ha estudiado el soneto; pero también las figuras de dicción y la preceptiva. Leyva acude a estos recursos para otorgarle vida, profundidad, belleza y fuerza a su mensaje.

Hay un juego rico con el lenguaje en los poemas, incluso con la lengua. Ra√ļl fuerza la sintaxis y el orden l√≥gico de las oraciones para reforzar su idea y de ese modo, la rima. Un ejemplo de eso es la estrofa:

el blanco respirar florecido en la di√°spora

un morboso silencio donde no existen puertas

ventanas claustrofobias y unas frías anécdotas

que me recuerdan todo sin esperar que vuelvas

De ese modo llegamos a lo que creo que es el fuerte del libro y que, por lo general, es de lo primero que se habla: ¬ŅDe qu√© trata el libro?

Al ser un libro de poemas, responder la pregunta es un tanto complicado, debido a que cada lector se va a apropiar de estos textos e interpretarlos a su modo; a adue√Īarse de ellos. Por esa raz√≥n, creo que es mejor explicar qu√© es lo que encontrar√°n en El √°rbol de los vientos.

A primera vista y lo hojean, notar√°n las citas de grandes escritores que, de un modo u otro han escrito sobre el viento, o sobre lo que escribi√≥ Ra√ļl Leyva en el texto citado. Pero una vez que comenzamos a leer, nos encontramos con textos cargados de filosof√≠a, de un pensamiento cuestionador: de la vida, la muerte, al enga√Īo, la cobard√≠a, el amor y, sobre todo, a la fe. En fin, a todo lo que nos hace humanos.

Y mientras borro todas las preguntas

y todos los inviernos y el derrumbe

y las enso√Īaciones de tres puntas

sobre una lengua muerta que retumbe

en agua tan sagrada y tan podrida

que las moscas se alejen a un tópico

hay hombres que han planeado su partida

antes que Colón llegara el trópico.

Pero tambi√©n notaremos, como en el ejemplo anterior, que hay un exquisito uso, primero, de la memoria emotiva y, segundo, de la b√ļsqueda del color, el olor y el sabor en los textos. La b√ļsqueda de una sinestesia que complete el ciclo, que el mensaje nos llegue a los cinco sentidos.

En los textos de El árbol de los vientos encontraremos cuadros renacentistas, clásicos, contemporáneos. Las luces, las sombras y los colores completarán esas escenas que nos son descritas y nos transportan a ríos, praderas, jardines, iglesias, etc.

El cuestionamiento y las posibles respuestas que nos brinda, o sugiere el autor, muchas veces vienen apoyadas o argumentadas con una fuerte carga emocional y, en otras ocasiones, de fe.

La presencia de un Dios es casi como la de un personaje recurrente. Y no solo Dios como sujeto, sino tambi√©n las referencias a la fe, como las iglesias, los elementos sacros, la eternidad, referencias b√≠blicas, lit√ļrgicas, el temor a Dios, la fe en la vida m√°s all√° de la muerte.

Esto también puede verse en el cómo se abre y se cierra el libro.

Hay otro elemento caracter√≠stico y que es, en mi opini√≥n, lo que me llevo al leer El √°rbol de los vientos, y es la fuerza, la esperanza, la b√ļsqueda de la belleza, all√≠ donde menos una la imagina. Esto lo vi casi al finalizarlo y me hizo regresar y releerlo; ver las semillas que siempre estuvieron ah√≠ plantadas en la semiolog√≠a, en la corriente subterr√°nea de sentido: en el propio t√≠tulo.

Tanto el árbol como los vientos son sinónimos de fuerza, permanencia, de esperanza; y eso se nos transmite en cada poema.

Ya he plantado fuertes vientos como el que planta semillas

como luces que se esparcen entre las sombras sin rumbo

ya es tiempo de que regreses en un renacer de lilas

El √°rbol de los vientos es, en resumen, un libro necesario, interesante, c√≥modo de leer. Es una colecci√≥n de poemas inteligentes y estructurado de un modo muy bien pensado y a√ļn mejor ejecutado. Cada verso cumple una funci√≥n individual y colectiva. Este es un libro donde la forma, el c√≥mo ha sido escrito, responde a una necesidad de contar, responde a un mensaje, a una voz que nos transmite fuerza, belleza y esperanza a trav√©s de im√°genes originales. Aqu√≠ encontramos cuestionamientos filos√≥ficos, √©ticos, religiosos y personales que bien podr√≠amos habernos hecho con anterioridad, solo que nunca con tanta destreza y alarde con la pluma.

Gladiadores literarios

Con Gladiadores, al igual que aquellos guerreros de la Roma imperial, el escritor Pedro Luis Azcuy logra entretenernos. Este cuento recibió el Premio Eduardo Kovalivker 2023, y aunque no tiene esa dosis de violencia y sangre como los espectáculos del coliseo romano, tanto el nombre del texto como la analogía a estos gladiadores, está muy bien empleada.

Gladiadores muestra una ventana al mundo de los trabajadores portuarios, su lucha, sus problemas, su vida. El autor logra recrear a través de su texto toda una sinestesia de olores, colores, sonidos, así como los miedos, principios, personalidades y valores de estos guerreros.

A trav√©s de una narraci√≥n fluida, limpia y extremadamente bien llevada, Azcuy recrea ese poco mencionado pero muy atractivo ambiente portuario y su cruda realidad. Nos muestra una mirada a un mundo pr√°cticamente virgen, desconocido. Pedro abre los ojos a la cuesti√≥n de los trabajos casi esclavos, ‚Äúde mala muerte‚ÄĚ de esta sociedad underground en los puertos cubanos y la muestra, tal y como es.

Sin embargo, amén de lo descarnado del texto descrito, lo hace de una forma casi poética, en alabanza, con respeto; siempre apegado a la realidad. La cara hostil de todo este mundo (re)creado por el autor, se esconde entre líneas, en esa historia no escrita, pero que no escapa de la mente de todo aquel que la lee.

Este es un relato que bien por su calidad escritural y por su tem√°tica bastante novedosa, tambi√©n pudiera ser el inicio de una magn√≠fica novela; donde el realismo sucio y el mundo marginal tomaran ese protagonismo √ļnico que bien logra darle Pedro Luis Azcuy, sin perder nunca la poes√≠a y esa m√ļsica de fondo. Tal parece que estamos viendo una pel√≠cula de Lars Von Trier, donde, a pesar de la crudeza de la imagen, detr√°s hay una excelencia po√©tica en fotograf√≠a, guion, caracterizaci√≥n de personajes y uso exquisito de la t√©cnica.

Gladiadores podemos ser todos; lo son todos esos guerreros que, como el Máquina, dan su vida en las barrigas de los barcos/arena del coliseo, y que saludan siempre a ese emperador llamado Dinero, antes de comenzar a jugarse la vida por él.

No dejen de leer este magnífico cuento.

Fabulaciones de Junior con la historia

Hoy en día, en un país donde el verso rimado ha perdido y pierde cada vez más espacio (quizás por prejuicio, quizás por desconocimiento, quizás por ambos), es fresco encontrarse un libro como Fabulaciones del verbo, Editorial Sanlope, 2015 del escritor Junio Fernández Guerra.

Fabulaciones… es la ópera prima de este joven escritor, quien luego ganaría el premio Calendario en la categoría de Poesía infantil con otro libro de similar estilo. Con Fabulaciones del verbo, Junior nos presenta un libro dividido en tres secciones bien marcada temática y estructuralmente: Abstracción de la piedra de la cordura, La soportable necesidad del ser y Las flores del mar.

Si bien Junior fabula con el yo, como especie de monólogo interior o conversación con ese otro lector sobre la soledad, el sexo, el deseo, el abandono o, simplemente, el amor y el desamor en esta primera parte como eje temático, esto es algo que podremos encontrar en el resto de la obra.

Pero, ojo, no es para nada un libro rom√°ntico.

Junior tiene la necesidad de fabular, de filosofar: Junior quiere contarnos algo.

Para eso lo hace de la mejor manera que conoce y es con la literatura; en especial, la poesía. Esta le brinda la posibilidad de lucir un lenguaje exquisito, erudito, que le permite realizar un juego inteligente de palabras e imágenes que enriquecen los versos. Además del lenguaje, el rey por excelencia de este libro, Junior le agrega profundidad a los textos con sugerentes títulos a los poemas, jugando con referencias bíblicas, a escenas de la mitología y cultura griega, poemas, poetas, etc.

Esto es buena parte del atractivo principal de este libro (am√©n de la experimentaci√≥n y el riesgo) se encuentra en el rejuego del humor, el lenguaje y las referencias. Los t√≠tulos de los poemas nos brindan una sinopsis de lo que encontraremos: Mata Hari extasiada ante el pelot√≥n de fusilamiento mientras la muerte interpreta la danza de los siete velos, La d√©cima musa en el estanque de las ninfas, √öltimo delirio de Donatien en Charenton (dormido entre las piernas de Constance), Eleg√≠as del bardo (o cualquier silueta b√≠peda incestuosa), √Čxodo 19,94, entre muchos m√°s as√≠ de sugerentes.

Junior Fernández no quiso escribir un libro cómodo, sencillo, simple. Eso se nota desde la primera página. Fue arriesgado al elegir temas complicados de desarrollar de una forma original, diferente; el uso de un lenguaje alto, erudito, multireferencial, moderno, fresco, con toques de ironía y humor negro; tal vez, hasta crítico en ocasiones.

Al autor no le bastaba eso y fue m√°s all√°.

En una tierra donde la d√©cima es la reina de la poes√≠a, Junior quiso arriesgarse y jugar ‚Äúen casa del trompo‚ÄĚ.

Y jugó con la estructura, con la forma. Tomó la décima espinela, la décima de vanguardia, el soneto, e hizo lo que sintió que era necesario hacer para transmitir su mensaje.

Pero no le bastó.

No le bastó el verso octosílabo, el endecasílabo, y la forma tradicional que utilizó en varios de los poemas. Algunos de sus textos exigían otra estructura, y él la rompió y adaptó la forma al contenido. Escribió lo que podría parecer verso libre, prosa poética e incluso epigramas para el lector menos conocedor de la poesía rimada.