Sancti Spíritus

AHS: organización de vanguardia, no de élite

Conscientes de que urge en tiempos de m√ļltiples ataques directos al alma de la naci√≥n dinamizar la vida cultural de la sociedad toda con el respeto fiel a las jerarqu√≠as, la m√°s joven vanguardia art√≠stica de Sancti Sp√≠ritus se encontr√≥ de frente como parte del proceso previo al Cuarto Congreso de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z.

Resultó esa cita la octava realizada en el país como verdadero espacio para provocar al pensamiento en busca de fortalecer al gremio y encauzar su quehacer en consonancia al actual contexto.

‚ÄúAunque mucho menos intervenciones si comparamos con otras asambleas, no me preocupa porque todas se pueden llevar a nuestro c√≥nclave ‚Äďresumi√≥ Rafael Gonz√°lez Mu√Īoz, presidente nacional de la AHS‚Äď. La membres√≠a se puso de acuerdo para resumir en la voz colectiva en temas medulares como pol√≠tica y programaci√≥n cultural y la responsabilidad que tenemos con el sistema de ense√Īanza art√≠stica y general‚ÄĚ.

Dos buenas noticias dieron la arrancada del encuentro. Viejos anhelos, de acuerdo con la joven investigadora Liset L√≥pez Francisco y, justo uno permanec√≠a como acuerdo pendiente de la √ļltima asamblea con car√°cter provincial ya se disfrutan.

El primero puede ser constatado en la Casa del Joven Creador espirituana, donde abrió las puertas el Centro de documentación Fernando Martínez Heredia para la consulta de textos diversos, tanto por asociados como cualquier persona que precise de ese servicio.

‚ÄúTambi√©n andamos muy contentos pues gracias a un donativo que en pr√≥ximas horas llegar√° a nuestro territorio; consta de un n√ļmero de instrumentos musicales para las agrupaciones de rock. Se ha retardado el traslado hasta aqu√≠ porque se encuentra en el puerto de Santiago de Cuba y como conocemos, el Oriente fue afectado recientemente por intensas lluvias‚ÄĚ.

Igualmente sacó sonrisas al auditorio cuando la propia fuente anunció que en el mes de octubre se publicará en formato digital la compilación Pienso, luego investigo. Una experiencia de jóvenes investigadores, por la editorial Aldabón, de Matanzas.

‚ÄúSer√° la primera vez que en Cuba los investigadores asociados tengamos un espacio de publicaci√≥n y fue una idea espirituana. Naci√≥ como resultado del evento Comunidad cient√≠fica de j√≥venes investigadores, en las Lunas de invierno, y lo mantenemos con conferencias v√≠a un grupo de WhatsApp. El editor de esta propuesta nos comunic√≥ que esperan mantener esa iniciativa para sacar a la luz otras compilaciones‚ÄĚ.

Precisamente, el acceso a la literatura y sus formas de gestión y promoción tanto en el formato impreso como virtual provocaron más de una mano alzada para compartir criterios.

La publicaci√≥n de los t√≠tulos Nomeolvides, del holguinero Erian Pe√Īa, y Escaleras al mar, de la santiaguera Lisbeth Lima, ganadores del Premio Casatintas en 2019 y 2021, respectivamente, fueron de los t√≥picos m√°s debatidos.

De ahí que como sucede en las Asambleas de la AHS, las instituciones tienen el deber de informar ante los reclamos. En esta ocasión no fue la excepción. Luis Mateo Lorenzo, director de la Editorial Luminaria, aseguró que al primero de los títulos galardonados solo le falta su encuadernación. Sin embargo, el segundo padece de la falta de insumos que afecta a la institución.

‚ÄúSi no se cumple con el contrato y la convocatoria del Concurso que es publicar el libro ser√° imposible presentar este a√Īo la convocatoria‚ÄĚ, aleg√≥ Dayana Margarita Pomares, elegida como vicepresidenta de la filial provincial.

Mientras que Fernando León, viceministro de Cultura, volvió sobre un tema ya conocido: las restricciones del país para adquirir papel.

‚ÄúNo podemos renunciar al olor a tinta y al placer que produce siempre la lectura del libro impreso, pero tenemos que transformar nuestra cultura y pensar en las versiones digitales. Hoy en Cuba existen los mecanismos para la comercializaci√≥n en ese formato, adem√°s de que hablamos de una obra que no tiene l√≠mites para ser compartido‚ÄĚ.

Yunier Mena Benavides, el otro vicepresidente elegido, insistió que resulta importante asumir esa nueva forma de gestión y promoción, mas sin olvidar cómo no perder la conservación del patrimonio escrito.

En el caso de buscar en una u otra forma para que se conozca, divulgue la obra literaria, acot√≥, en la provincia existe como ejemplo la publicaci√≥n de una investigaci√≥n hasta este momento sin antecedentes en el pa√≠s que puso la lupa en los p√ļblicos y sus consumos de lecturas, bajo las firmas de Liset L√≥pez y Duniesky Conteras. Es una huella de las alianzas entre la AHS y la C√°tedra Desiderio Navarro, de la Universidad de Sancti Sp√≠ritus Jos√© Mart√≠ P√©rez.

Para el profesor universitario Mena Benavides una de las grandes deudas de la AHS en predios espirituanos ‚Äďcon un evidente decrecimiento en su membres√≠a en los √ļltimos meses‚Äď resulta la escasa vida que tiene la Casa del Joven Creador de la cabecera provincial.

‚ÄúNo hay suficiente movimiento de creadores y de creaci√≥n. Es necesario entre todos pensar y trabajar para lograr una programaci√≥n constante, firme, variada, que pueda dinamizar la vida cultural de la urbe y que de esa manera atraiga a la mayor cantidad de j√≥venes‚ÄĚ.

Sobre esa cuerda de pensamiento, la célula de Trinidad tiene un camino andado. Víctor Echenagusía, su jefe saliente por edad, comentó que tras lograr ya un 90 por ciento de la reparación de la Casa de la tercera villa de Cuba cocinan cómo convertirla en el espacio de resistencia cultural en un contexto donde el mercado artístico pondera más lo comercial que los verdaderos valores de la creación.

‚ÄúQueremos hacer de la galer√≠a un lugar para conservar la fotograf√≠a contempor√°nea. Trabajamos para ello de conjunto con la Oficina del Conservador de la ciudad de Trinidad y su Valle de los Ingenios. En el caso de la computadora para ese trabajo, la mipyme que tambi√©n tiene estrechos lazos con nosotros qued√≥ en facilitarla‚ÄĚ.

Justamente, la membres√≠a residente en la Ciudad Museo del Caribe ha comprendido que en la cooperaci√≥n est√° la fuerza y victoria para lograr sue√Īos.

‚ÄúFuimos a un evento a Santa Clara ‚Äďdetall√≥ Yudi Hern√°ndez, jefa de la c√©lula trinitaria‚Äď y nos interes√≥ c√≥mo all√≠ funciona un caf√© anfitri√≥n de todas las actividades que tienen lugar en la sede de la AHS. Despu√©s de varias visitas, pues en la Direcci√≥n Municipal de Trabajo no se nos entend√≠a, hoy podemos decir que en el mes de julio abriremos nuestro caf√© en convenio con el sector particular para entre todos tributar a la programaci√≥n cultural del municipio‚ÄĚ.

A pesar de las pocas intervenciones, la Asamblea Provincial ‚Äďdonde se religi√≥ a Lil Laura Castillo como su m√°xima l√≠der‚Äď se demostr√≥ que la organizaci√≥n de casi 37 abriles sigue con el esp√≠ritu juvenil de sus miembros, por lo que se repiensa sistem√°ticamente como estandarte la creaci√≥n, en consonancia con las jerarqu√≠as, desde los principios de voluntariedad y selectividad que adquiere una vanguardia que no significa √©lite.

Cabotín Teatro repone Adentro en el aniversario de la ciudad de Sancti Spíritus

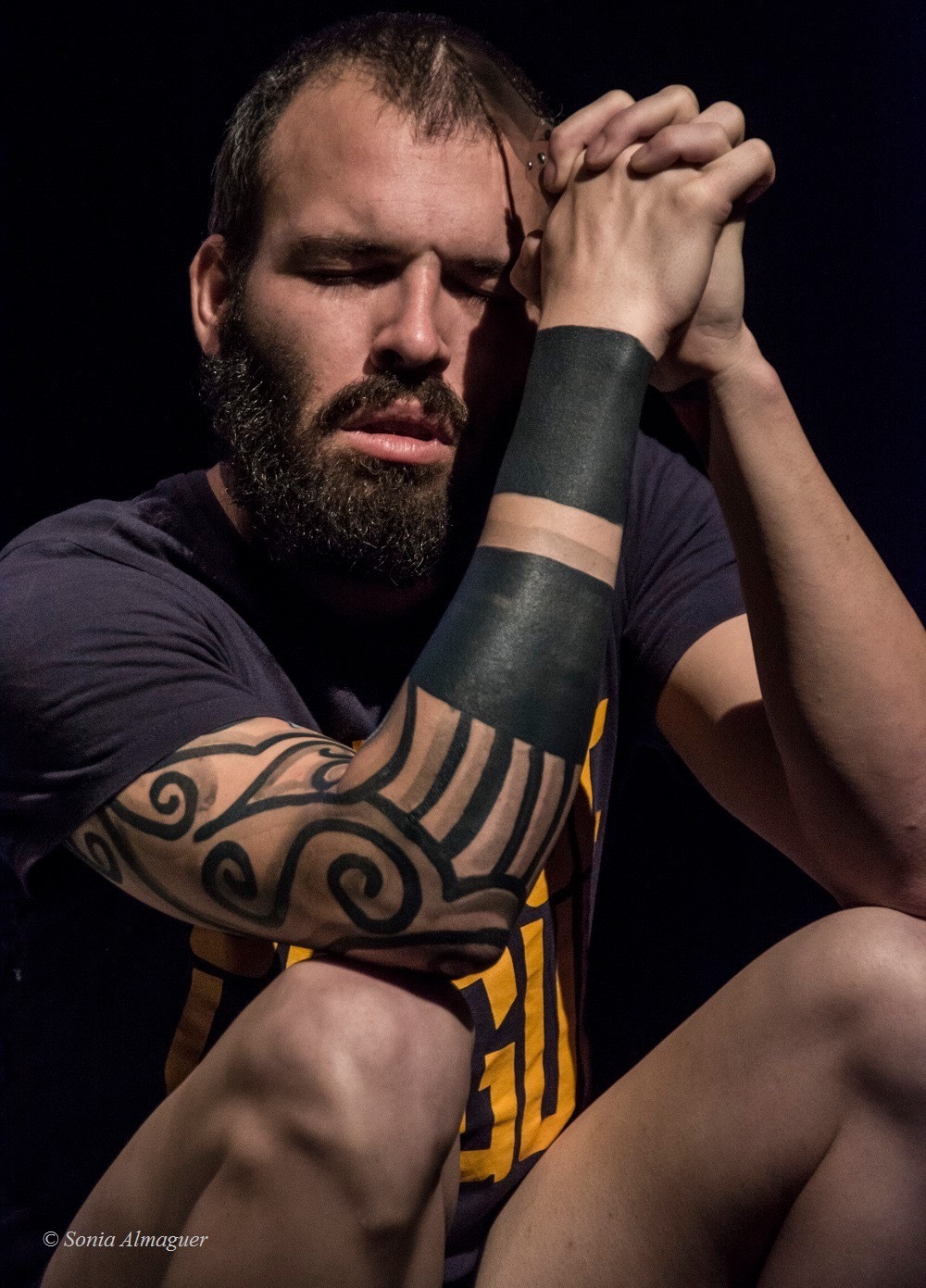

En la v√≠spera del aniversario 507 de la fundaci√≥n de la ciudad de Sancti Sp√≠ritus, este jueves 3 de junio, el Teatro Principal ser√° el escenario propicio para la realizaci√≥n de una funci√≥n especial de la obra Adentro, del dramaturgo Abel Gonz√°lez Melo, bajo la direcci√≥n de Roger Fari√Īas, en coproducci√≥n Cabot√≠n Teatro y Los Impertinentes.

Adentro narra la historia de un joven, Daniel, que hace tatuajes para ganarse la vida mientras trama el mejor modo de abandonar el pa√≠s junto a su novia, Aleorka. Enrique, el hermano de Daniel, le ofrece un pacto que en principio parece factible para cumplir su prop√≥sito de irse del pa√≠s, pero que, en definitiva, desatar√° una turbia espiral de comportamientos tocados por el amor, la locura y la muerte. Con Adentro, el binomio Gonz√°lez Melo-Fari√Īas propone un viaje interior y analiza cu√°n perversa llega a ser la mente del ser humano cuando ans√≠a algo y est√° dispuesto a todo por conseguirlo.

¬ęLas grandes epopeyas llegan hasta hoy porque las hemos contado, siglo tras siglo, con el resquemor de que la historia la escriben los vencedores. En Adentro, en cambio, nadie vence. Su grandeza no radica en la gesta ut√≥pica de buscar la inmortalidad a la manera de Gilgamesh, ni siquiera en rememorar la cl√°sica relaci√≥n entre Ca√≠n y Abel. Aqu√≠ todo es grandioso desde la particularidad: esta es la epopeya de una familia cubana que lleva las manos manchadas de sangre. Una familia que sobrevive, calla, miente, traiciona y asesina, y donde cada quien, como eco rashom√≥nico, cuenta la historia a su conveniencia. Es la epopeya de los hermanos Enrique y Daniel, un polic√≠a y un tatuador¬Ľ, nos cuenta Roger Fari√Īas, el director de la puesta en escena.

Por otra parte, el dramaturgo Abel Gonz√°lez Melo ha confesado que: ¬ęRoger se ha atrevido a recomponer el puzzle en el coraz√≥n de la Isla. Me incit√≥ a reescribir, a dinamitar la estructura, a conectar las voces del deseo y la muerte. Paso a paso fue intuyendo los signos, los parajes, los susurros. Se ha ido arriesgando, cada vez m√°s, a entrelazar los rincones de la f√°bula y la vida. Y ha tenido la suerte de que este enorme equipo de actores y dise√Īadores conf√≠e en √©l y lo siga en el dif√≠cil viaje de las tinieblas a la luz. Juntos proponen un tempo, una temperatura, una cadencia en sordina para contar la angustia y la traici√≥n. Hay en su espect√°culo algo de ritual desquiciado y de herej√≠a palpitante. El trazado esc√©nico desenfoca los l√≠mites, fragmenta el claroscuro, monta en paralelo, alimenta lo m√°s salvaje. Un teatro despojado, enigm√°tico, bello, que me enfrenta a la pasi√≥n y al espanto que un d√≠a fui. Que sigo siendo¬Ľ.

Una primicia de esta reposici√≥n, a dos a√Īos de su estreno absoluto en Cuba, es que cuenta con el elenco original: Anna Garc√≠a, Judith Gallo, Alejandro Garc√≠a y Alexander Cruz. El equipo art√≠stico est√° conformado por Carlos Celdr√°n (asesor dram√°tico), Liobis Garc√≠a (asistente de direcci√≥n), Jos√© A. Rodr√≠guez (dise√Īo de escenograf√≠a, luces y gr√°fica), Ale Garc√≠a (dise√Īo de vestuario), √Āngel Luis Montagne (concepto y realizaci√≥n de los tatuajes), Omar Vali√Īo (asesor teatral de Cabot√≠n Teatro) y Laudel de Jes√ļs (director general de Cabot√≠n Teatro).

As√≠ es que las artes esc√©nicas locales se suman a los festejos de la otrora Villa del Esp√≠ritu Santo, con un aforo m√≠nimo en la sala y tomando las medidas pertinentes de seguridad y de distanciamiento. El Teatro Principal de esta urbe vuelve a abrir sus puertas tras varios meses de clausurado a causa de la pandemia para acoger a un p√ļblico √°vido de teatro.

Quinta Studio ya le da la vuelta al mundo

Un homenaje a la trova, una de las raíces de la auténtica cultura espirituana, resultó la primera transmisión de Quinta Studio, equipo audiovisual del sector  cultural de la provincia de Sancti Spíritus,

Feminista, comunicadora y sin frenos

Si a algo no puede renunciar la espirituana Lisandra G√≥mez Guerra, Doctora en Ciencias de la Comunicaci√≥n,¬†es a la madrugada sustanciosa en ideas y a la palabra lista para ser expresada sin tapujos ni dobleces. Son dos h√°bitos que forman parte de su personalidad, como su modo desinhibido de vestir y de hablar.¬†Por eso, si alguien le pide una opini√≥n, no puede esperar menos que la verdad pura y dura (si lo es); y si le solicitan ayuda con la revisi√≥n de un art√≠culo, un proyecto de tesis o, incluso, que responda un cuestionario, ella ‚ÄĒque nadie se explica c√≥mo logra cumplir con tantas responsabilidades‚ÄĒ dir√° que s√≠, que claro, pero que tienes que esperar hasta ma√Īana.

¬ęA las 6:00 a.m. lo tendr√°s en tu buz√≥n¬Ľ ‚ÄĒescribir√° la noche anterior antes de irse a dormir, poco m√°s de seis horas, para que le alcance el tiempo. Un tiempo que parece estar cronometrado, pues est√° dedicado a cumplir con sus m√ļltiples obligaciones como corresponsal de¬†Juventud Rebelde, periodista de la p√°gina cultural del semanario¬†Escambray, profesora de la carrera de Comunicaci√≥n Social en la universidad de la central provincia; reportera y directora del noticiero Al d√≠a, de Radio Sancti Sp√≠ritus; y tambi√©n investigadora y vicepresidenta de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS) en ese territorio.

Ella dice que s√≠, que llevarlo todo a la vez ¬ęes muy complicado. Intento acomodar las tareas por prioridades en el tiempo.¬†Me levanto todos los d√≠as a las 5:00 a.m. y eso me permite adelantar, sobre todo, en los procesos de escritura.¬†Aunque si pudiera ponerle m√°s horas al d√≠a, lo hiciera con sumo placer¬Ľ.

De cada uno de sus empe√Īos diarios enumera lo que le enamora o le reta, y aunque ha recibido numerosos reconocimientos en cada √°rea en la que labora, Lisandra asegura que no est√° satisfecha: ¬ęy creo que jam√°s lo estar√©. Soy extremadamente autocr√≠tica, tanto que a veces voy al extremo de la inconformidad¬Ľ.

Quiz√°s de ah√≠ haya nacido una obra period√≠stica tan prol√≠fica que ni ella misma ser√≠a capaz ‚ÄĒsi se lo propusiera‚ÄĒ de recordar cada uno de los textos publicados tanto en radio, peri√≥dicos, revistas, sitios web o televisi√≥n, en los 12 a√Īos de experiencia laboral acumulados, luego de graduarse de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central ¬ęMarta Abreu¬Ľ, de Las Villas. No obstante, confiesa que es el mundo de las ondas sonoras el que la tiene totalmente atrapada.

¬ęDesde el segundo a√Īo de la carrera, la prensa radial me enamor√≥. Contar mediante los sonidos y las palabras es tan intenso que cuando intento hacer una obra compleja me deja sin aliento. Adem√°s, la adrenalina de la inmediatez es una de las mejores sensaciones experimentadas como profesional ‚ÄĒdice, totalmente segura de su elecci√≥n‚ÄĒ. Radio Sancti Sp√≠ritus me ha posibilitado hacer casi todo lo que me he propuesto.

¬ĽLa direcci√≥n de programas es otro placer y mucho m√°s el noticiero Al D√≠a, porque me permite crear un gran producto con la obra de otras muchas personas. Por eso siempre digo, ante cualquier reconocimiento, que no es solo m√≠o, sino de todo un colectivo. Adem√°s, he logrado crear una empat√≠a y complicidad con el equipo m√°s peque√Īo (grabador, redactora, realizador de sonidos y locutores), porque hablamos un mismo idioma. Basta una sola mirada para saber lo que queremos. Y eso, cuando se dirige, es fundamental¬Ľ.

Entre los primeros retos que la profesión le puso delante estuvo el periodismo cultural, una tarea inesperada que se convertiría en pasión, al punto de que hoy lo toma como trabajo, pero también como placer.

¬ęCuando me gradu√©, en Radio Sancti Sp√≠ritus no hab√≠a qui√©n asumiera los temas cul-turales; as√≠ que fue una imposici√≥n, m√°s que una elecci√≥n. Pero estuve s√ļper agradecida porque desde adolescente intentaba estar presente en cuanto suceso cultural ocurr√≠a en la ciudad. Desde ese instante, aprendo de la mano de artistas e intelectuales. Creo fiel-mente en la idea de que lo primero que hay que salvar es la cultura, porque es el sost√©n del resto de los procesos. Por eso, interpretarla y analizarla me desvela¬Ľ. En esa suerte de vigilia alerta, su posici√≥n como vicepresidenta de la AHS le sirve de puntal, porque le ha permitido ¬ęestar del otro lado del escenario cultural, mucho m√°s cerca de los creadores ‚ÄĒexplica‚ÄĒ. Eso ha contribuido a que comprenda mejor los procesos culturales espirituanos, lo que incide directamente en c√≥mo hacer un periodismo m√°s cercano a las luces y sombras de la vida sociocultural de la provincia y de Cuba¬Ľ.

Cinco a√Īos despu√©s de salir de las aulas universitarias, otra sorpresa le esperaba a la apasionada periodista de temas culturales: la comunicaci√≥n desde la perspectiva de g√©nero.

¬ęEn 2013, mi jefe me envi√≥ a un taller sobre g√©nero, pensando que era sobre g√©neros period√≠sticos. Le agradecer√© eternamente aquella equivocaci√≥n. Bast√≥ el primer encuentro con el tema para impulsarme a buscar informaci√≥n, en el af√°n de aprender m√°s de lo que desconoc√≠a. Eso me ha servido para crecer como ser humano, al dejar a un lado prejuicios, estereotipos e intentar entender a quienes me rodean desde la multiplicidad.

¬ĽAl llegar la posibilidad del doctorado, muchas personas me dijeron que para la aprobaci√≥n del tema deb√≠a ser algo poco estudiado y que me motivara, pues exigir√≠a de m√≠ horas de entrega. Pens√© enseguida que solo exist√≠a una tesis doctoral sobre G√©nero y Comunicaci√≥n, referente para cualquier investigaci√≥n: la de Isabel Moya. Se unieron as√≠ dos cosas: pasi√≥n y objetividad, ingredientes que me acompa√Īan siempre¬Ľ.

-¬ŅCu√°nto se transform√≥ tu vida profesional y personal luego de obtener el grado cient√≠fico de Doctora en Ciencias de la Comunicaci√≥n?

-He sentido que las personas intentan probarme, a veces con intención y otras no, como si tener el grado de Doctora me hiciera experta en todo o incapaz de equivocarme. Para mí es solo el inicio de un gran proceso en mi vida: superarme como profesional y persona. Cuando la Doctora en Ciencias Literarias Yanetsy Pino Reina aceptó ser mi tutora, me dijo que lo asumía si le aseguraba que ayudaría a otros, luego de obtener mi grado. Y con mucho placer lo hago. Alumnos, amigos, desconocidos… siempre intento guiar desde mis saberes, eternamente abiertos a nuevos horizontes.

Hago periodismo de a pie, ese que intenta auscultar la vida de una provincia. Claro que, m√°s all√° del t√≠tulo que guardo con cari√Īo y orgullo, hoy soy una mejor persona y profesional por la experiencia adquirida en la investigaci√≥n del G√©nero y la Comunicaci√≥n en Cuba.

-¬ŅCarece el periodismo cubano de un enfoque ajustado a las corrientes, paradigmas y estudios de g√©nero en Latinoam√©rica y el mundo?

-S√≠, predomina la ausencia de la perspectiva de g√©nero en nuestro periodismo. Se debe, en buena medida, a que en nuestras redacciones est√°n hombres y mujeres herederos de una milenaria ideolog√≠a y cultura patriarcales. Que no reproduzcan en sus materiales period√≠sticos sus roles y estereotipos es muy dif√≠cil. Transformar esas representaciones sociales implica sensibilizar y recibir educaci√≥n desde la perspectiva de g√©nero, y eso debe comprenderse y hacerse cumplir como pol√≠tica nacional. Hay muchas intenciones, hemos ganado conocimientos en cursos y talleres, pero a√ļn son mayor√≠a quienes reproducen las diferencias entre hombres y mujeres, ancladas en el patriarcado, y se niegan a comprender la multiplicidad de las feminidades y masculinidades.

-¬ŅTe ha tra√≠do sinsabores esa postura inclusiva, democratizadoramente feminista, con la que defiendes tus ideas?

-Muchos. Recuerdo que varios colegas espirituanos me cuestionaron el por qu√© dedicarme a realizar un doctorado sobre el tema y otros (no pocos) a√ļn me dicen que son ¬ęexquisiteces¬Ľ m√≠as, cuando les explico c√≥mo logramos mejores productos comunicativos si asumimos la perspectiva de g√©nero. De forma general, no se concibe como importante y vital para el ejercicio de un periodismo m√°s comprometido con su contexto.

-Y a ti, como mujer, ¬Ņcu√°nto te ha aportado y transformado ese conocimiento?

-Soy una mujer mucho m√°s fuerte, confiada, resiliente, segura y capaz de comprender conductas, pensamientos, actitudes desde la multiplicidad misma de los seres humanos.

-¬ŅA qui√©nes tienes como paradigmas de mujeres periodistas?

-Es difícil, porque son varias. Todas las que de forma ética y valiente defienden en sus creaciones sus puntos de vista con la responsabilidad social que exige esta profesión, no siempre bien comprendida.

-Defiendes con vehemencia tus criterios y gustas de imponerte desaf√≠os constantemente‚Ķ ¬ŅTe consideras una periodista libre de tab√ļes?

-Intento. A veces choco con alguno y me obligo a sacarlo del camino, pero es difícil. Por eso cuando estudias sobre género, lo primero que aprendes es que estás en un constante aprendizaje.

-¬ŅQu√© te retiene en tu terru√Īo, aun cuando te han invitado a cruzar fronteras interprovinciales?

-Nunca he pensado en irme de Sancti Sp√≠ritus. Aqu√≠ crezco como profesional. Los medios solo tienen la condici√≥n de municipal, provincial y nacional para el sistema de pago. Desde que conquistaron Internet, ya el mundo rompi√≥ esas fronteras. Aqu√≠ he escrito sobre lo que he querido; mientras que, por ejemplo, en¬†Juventud Rebelde¬†m√°s de un tema me ha sido censurado porque nacionalmente no es considerado acertado. Aqu√≠ tambi√©n est√° mi familia y tengo mi comodidad. Quiz√°s en eso √ļltimo deba trabajar para que no se convierta en un freno en mi vida.

Dice ¬ęfreno¬Ľ y la palabra suena fuerte, como si no estuviese hecha para ella, una mujer de 35 a√Īos a la que ni los m√°s duros rigores de la profesi√≥n le han podido imponer l√≠mites.¬†

Esa seguridad que se proyecta hasta en su forma de mirar est√° asentada en la b√ļsqueda constante de un modo de hacer que es unas veces impetuoso y otras, m√°s reflexivo, pero nunca un freno.

*Tomado del libro El compromiso de los inconformes. Entrevistas a jóvenes periodistas cubanos (Ocean Sur, 2021)

El hombre como pasi√≥n in√ļtil

El hombre es una pasi√≥n in√ļtil

Jean Paul Sarte

El poemario ‚ÄúRestos‚ÄĚ, del escritor espirituano Ariel Fonseca Rivero, fue publicado por Ediciones Luminaria en el 2018. Se trata del primer poemario de este autor, quien anteriormente ten√≠a un recorrido en ascenso como narrador de prosa infanto-juvenil y para adultos.

Como parte de la colecci√≥n Verja, este cuaderno consta de 41 p√°ginas y varios textos cortos en los que la mutilaci√≥n, la p√©rdida y el vac√≠o constituyen sus direcciones conceptuales fundamentales. Estructurado en tres partes: Uno, Dos y Tres, el autor consigue una b√ļsqueda est√©tica de lo sucio, de lo que hist√≥ricamente se ha entendido como feo, lo desvalido, las asimetr√≠as y el despoblamiento del ser a favor de la nada.

El primer cap√≠tulo, Uno, a la luz de un exergo de Marcelo Morales Cintero que devela el sentido del libro, re√ļne 10 poemas, iniciados por un texto enteramente contemplativo: ‚ÄúSentado en el parque descubro restos de una mariposa‚ÄĚ. A partir de este momento comienza una cadena de ideas, imaginarios, acciones y sucesos existencialistas en todos los versos, entendiendo c√≥mo el ser se relaciona consigo mismo mediante una relaci√≥n constitutiva de su propio ser. Esa idea del existencialismo sartreano de que ‚Äúno hay una esencia fija e inmutable sino solo un proyecto, una pura posibilidad, pues cada individuo se hace mediante sus propias decisiones y su √ļnica finalidad es la muerte‚ÄĚ.

El segundo cap√≠tulo, Dos, ata√Īe a la relaci√≥n memoria/vac√≠o con 10 poemas, cuya apertura se concreta con un formidable texto ‚ÄúNo s√© escribir‚ÄĚ. En esta parte, la cotidianidad no es la vida, ni el entorno ni la realidad, sino el marco donde el ser humano se coloca ante su propio ser y se hace responsable de sus decisiones, aun de la defenestraci√≥n de s√≠, el abandono final que tiene lugar en las emociones y experiencias reunidas en el cap√≠tulo Tres.

La √©tica existencialista basada en esta responsabilidad de asumir las decisiones, incluso las m√°s crueles y desgarradoras constituye el centro conceptual del libro. Son 29 poemas cortos, sin grandes complejidades estr√≥ficas o r√≠tmicas, rebuscamientos ling√ľ√≠sticos y con alta narratividad, imaginarios existencialistas y desvar√≠os sic√≥ticos entre el yo, el t√ļ y la existencia.

Se trata, en fin, de ‚Äúrestos‚ÄĚ de humanidad, ni confesionales, ni memoriosos, ni denunciantes. Son m√°s bien trazas, huellas laceradas por abandonos, ausencias, p√©rdidas y circunstancias capaces de mutilar incluso la sucesi√≥n de los d√≠as y el posible sosiego de la nada.

***

Datos de la autora

Yanetsy Pino Reina (Sancti Spíritus, 1977). Escritora, profesora universitaria, editora e investigadora. Licenciada en Letras y Doctora en Ciencias Literarias. Entre sus libros más conocidos tanto dentro como fuera de Cuba, está Hilando y deshilando la resistencia (pactos no catastróficos entre identidad femenina y poesía), editorial Casa de las Américas, La Habana, 2018, Premio Casa de las Américas 2018 en Estudios sobre la Mujer. Es miembro de la Uneac y de Honor de la AHS.

Ni√Īos y ni√Īas dibujan el rostro triste de la pandemia

El mundo tal y como lo conoc√≠amos ha cambiado, a causa de la covid -19. Casi desde que arranc√≥ este 2020 nos entristecen las noticias de numerosas p√©rdidas humanas, la preocupaci√≥n por el bienestar de nuestros seres queridos atrapados en alg√ļn lejano paraje, lejos de casa y, entre otras consecuencias de la pandemia, nos agobian los largos per√≠odos de encierro.

Unidos por un mismo ideal

Sub√≠an y bajaban del lomer√≠o con las palabras en forma de verso. Alegraban las noches en el coraz√≥n del parque Seraf√≠n S√°nchez Valdivia o en una esquina de cualquier calle. Propon√≠an esculturas con dimensiones llamativas. Daban vida, color y sonidos biso√Īos a la quieta ciudad.

En su mayor√≠a, ol√≠an a√ļn a escuelas habaneras o villare√Īas. Consum√≠an expresiones art√≠sticas renovadoras; discursos desafiantes para algunos, alarmantes para otros. Eran capaces de arrastrar a unos cu√°ntos curiosos, y a otros ya convencidos de la val√≠a de la oleada de j√≥venes con muchas ganas de hacer y que poco a poco rompieron filas para integrarse al contexto cultural espirituano.

‚ÄúComo en el resto del pa√≠s, los artistas j√≥venes est√°bamos agrupados en la Brigada Ra√ļl G√≥mez Garc√≠a, la Brigada Hermanos Sa√≠z y el Movimiento de la Nueva Trova. Mas, como resultado de la l√≥gica en el desarrollo como creadores lleg√≥ la necesidad porque lo fue as√≠, una necesidad de unirnos todos como Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z‚ÄĚ, recuerda con detalles Carlos Manuel Borroto, protagonista de aquel contexto.

Desde hac√≠a meses, se hablaba de esa fusi√≥n, no bien aceptada, seg√ļn la memoria colectiva de los protagonistas de aquel contexto, por todo el gremio por los temores propios que genera lo nuevo. Sin embargo, tras largos debates en busca del bien com√ļn, se aprob√≥, el 18 de octubre de 1986, en el Encuentro Nacional de J√≥venes Escritores, Artistas y T√©cnicos de la Cultura.

‚ÄúFue el momento en que se materializaba y fortalec√≠a el sistema institucional de la cultura. Por tanto, el mecanismo para el intercambio estaba tambi√©n‚ÄĚ, rememora Juan Eduardo Bernal Echemend√≠a (Juanelo), otro de los testigos de aquel nacimiento.

La nueva generaci√≥n siempre con muchas cosas por decir no cedi√≥ espacio y aprovech√≥ cada instante. El di√°logo directo con los diferentes p√ļblicos sigui√≥ en el centro del colectivo que guitarra, pinceles y cuadernos en mano; no sab√≠an lo que significaba la palabra conformaci√≥n.

‚ÄúLas m√°s j√≥venes generaciones siempre son vistas con la expectativa de qu√© va a pasar y nosotros no escapamos a ello. No obstante, recuerdo que se nos respald√≥ desde la Uni√≥n de J√≥venes Comunistas, el Partido y la Direcci√≥n Provincial de Cultura. En aquellos primeros instantes, ten√≠amos muchas carencias: no exist√≠a la editorial, el Teatro Principal era cine; ni imaginar con emisoras municipales o un canal de televisi√≥n, por lo que no par√°bamos en el interior de las reci√©n creadas instituciones. Todav√≠a en industrias como el Central Uruguay y en centros de acopio en alta mar deben recordarnos, porque nos √≠bamos a esos lugares por d√≠as para compartir nuestras creaciones y nos un√≠amos a sus diarismos‚ÄĚ, describe Carlos Sotolongo, otro de los miembros del primer ejecutivo de la filial espirituana de la AHS.

En muy poco tiempo, otra prioridad tocó las puertas de la organización: una sede para que se convirtiera en guarida segura de tanto quehacer.

‚ÄúEstaba en nuestros debates hasta que pasados unos a√Īos de la constituci√≥n de la AHS nos entregaron la vivienda, ubicada en la calle C√©spedes, que desde entonces es la Casa del Joven Creador. A la par de esa preocupaci√≥n siempre estuvo la de ejercer un di√°logo constante, propio del cambio hist√≥rico protagonizado por la juventud. Y como ha sucedido en muchos otros momentos, no siempre encontr√≥ o√≠dos receptivos del otro lado. Pero nosotros no nos cans√°bamos y volv√≠amos una y otra vez‚ÄĚ, insiste Juanelo.

Como en la ciudad del Yayabo, en Trinidad el empuje arrollador de la juventud de los a√Īos 80 dinamiz√≥ los m√ļltiples espacios donde el pensamiento se acomodaba con benepl√°cito.¬†¬†

‚ÄúRecuerdo con a√Īoranza aquellos d√≠as en que la ciudad era un centro cultural. La AHS es un oasis art√≠stico, donde lo nuevo se mezcl√≥ con lo viejo y se comparti√≥ con el pueblo. Tanto as√≠, que desde que nos entregaron como sede la casa ubicada en la calle Jes√ļs Mar√≠a, se convirti√≥ en el espacio de creaci√≥n para artistas de la pl√°stica, el escenario del Teatro Gaviota, donde tambi√©n sucedieron pe√Īas, talleres… Y contamos siempre con la ayuda de quienes ya ten√≠an una obra consolidada‚ÄĚ, cuenta Carlos Enrique Sotolongo, presente en cada uno de aquellos primeros instantes.

Sin percatarse el tiempo pas√≥ y a su mismo ritmo, se sumaron otras nuevas voces al grupo fundador de la AHS en predios espirituanos, quienes por edad fueron cediendo su vida activa en la organizaci√≥n. Mas, la mayor√≠a no ha dejado de estar en las propuestas con aires biso√Īos.

‚ÄúEn la AHS nacieron muchas de las principales personalidades que hoy representan nuestra cultura. Lo que entonces fue un sencillo cuaderno, moldeado en un taller, hoy es un referente. Al igual, sucede en el resto de las manifestaciones‚ÄĚ, opina Rigoberto Rodr√≠guez Entenza (Coco), a quien se le encuentra siempre por la Casa del Joven Creador de Sancti Sp√≠ritus.

De esa efervescencia inicial, se ha bebido a lo largo de estos 34 a√Īos de vida. Eventos como el Voces cruzadas, √ļnico espacio de su tipo en el pa√≠s para mirar desde la ciencia a nuestros medios de comunicaci√≥n, y el Lunas de invierno, el m√°s importante de la filial espirituana por unir a todas las manifestaciones art√≠sticas con propuestas para los espacios p√ļblicos son dos ejemplos de un quehacer consolidado con el talento y compromiso para encauzar inteligentemente el arte cubano.

‚ÄúLa Asociaci√≥n se parece a su tiempo y cada joven es capaz de transformar su entorno en la manera que le es posible‚ÄĚ, reflexiona Liudmila Quincoses, la espirituana con mayor per√≠odo de tiempo en el ejecutivo provincial de la organizaci√≥n.

En el centro del lente

Muchos de los trazos de esta historia llegan por vez primera en formato de documental, gracias a la idea original, direcci√≥n, edici√≥n y postproducci√≥n de Alexander Hern√°ndez Chang. Resulta el mejor regalo al cumplea√Īos de la AHS en tiempos de COVID.

Entrevista con m√°s de 10 protagonistas de estos 34 a√Īos se cruzan en un discurso √°gil sostenido en fotos que nos devuelven momentos √ļnicos a lo largo de esta historia.

No en vano su t√≠tulo, Memorias de Juventudes, nos toma de la mano desde aquel a√Īo 1986 hasta el quehacer actual y con el impacto de las c√©lulas de Jatibonico y Trinidad.

La Comisi√≥n de G√©nero de la Uneac y la AHS de Sancti Sp√≠ritus iniciar√° a partir de este mes, una serie mensual de conversatorios de 10 minutos dise√Īados en el proyecto "Formar ciudad: espacios interactivos". No te lo pierdas desde su perfil en Facebook. #UneacSanctiSpiritus#Uneac#CubaEsCultura #Cuba????????

Publicada por Unión de Escritores y Artistas de Cuba РUNEAC en Miércoles, 14 de octubre de 2020

Su premier se so√Ī√≥ con la apertura de la Casa del Joven Creador de Sancti Sp√≠ritus, finalmente reparada, despu√©s de m√°s de dos a√Īos con la presencia de fuertes laceraciones constructivas, y en su interior un centro documental, donde adem√°s de atesorar bibliograf√≠a de inter√©s para su membres√≠a resguardar√° en una publicaci√≥n impresa esta historia.

La actual situación epidemiológica de la provincia obligó a dilatar la celebración por todo lo alto. Mas, un día, no muy lejano, la casona de calle Céspedes abrirá esplendorosa sus puertas para retomar su vida y devolvernos la magia de un grupo juvenil que cree fielmente en que la cultura salva, a pesar de los molinos de vientos.

Claustrofobias Promociones Literarias entrega Premio Colateral en concurso de la radio joven cubana

Claustrofobias Promociones Literarias entrega un Premio colateral en el Taller y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam desde 2016. Claustrofobias reconoce el poder y valor de la radio cubana que acompa√Īa la promoci√≥n de libros y autores cubanos y universales.

Restauran sede de la AHS en Sancti Spíritus

Ariel Fonseca hace autostop en la Autopista 8

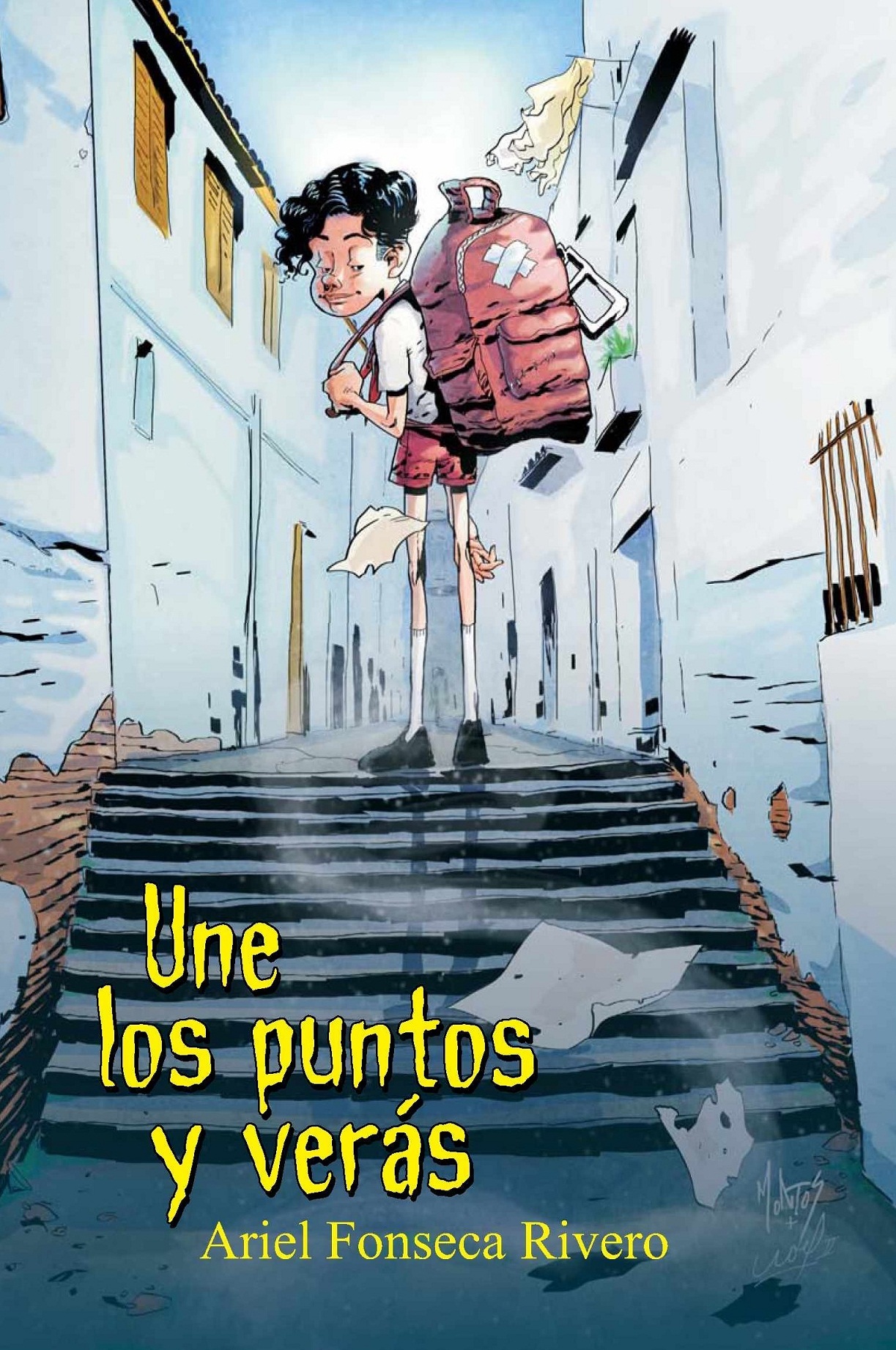

Ariel Fonseca (Sancti Sp√≠ritus, 1986) no deja de ser noticia en el panorama literario cubano. A sus libros anteriores ‚Äďlos cuentos de ‚Ķaqu√≠ Dios no est√°, Hierbas y Ventana al mar, los relatos para ni√Īos de El circo invisible y el poemario Restos‚Äď se a√Īaden ahora el texto para j√≥venes Une los puntos y ver√°s, publicado por la Editorial Oriente y presentado en la reciente edici√≥n de la Feria Internacional del Libro de La Habana, y la novela Do not disturb, a√ļn en proceso editorial por la Casa Editora Abril, con la cual gan√≥ el Premio Calendario 2019 de Narrativa.

Do not disturb ‚Äútrata temas cotidianos como el amor, la violencia, los traumas de la infancia, el travestismo por esos traumas de la ni√Īez, los celos, el dolor‚Ķ Pero todos los textos tienen un desenlace paranormal. Se llama as√≠ porque todo ocurre dentro de un motel o al menos dentro de ese radio. Es que como si alguien, un hombre o mujer, no lo defino, estuviera contando todas las historias, sin excepci√≥n y no importa que el narrador sea en primera o en tercera persona. Es que la distancia entre el narrador y el personaje es muy corta, a veces no se define qui√©n habla, si es el narrador o el personaje. Es como que el narrador y el personaje casi fuera uno; quise que el narrador padeciera todo como si fuera el personaje‚ÄĚ, dice. ¬†

‚ÄúSiempre digo que los protagonistas no son las personas, son el empapelado, el espejo c√≥ncavo, la m√°quina de hielos, el columpio y la Autopista 8, que da paso al motel. Me han dicho que regresa una y otra vez, e imagino que sea porque hay un personaje que est√° ah√≠ varias veces como mal augurio, que es el ni√Īo de la cazadora roja con el slogan de los Red Socks, y la m√°quina de hielo. Y el empapelado, que juega un papel determinante en varias historias o seg√ļn su color podemos descubrir qu√© est√° pasando o qu√© pasar√°‚ÄĚ, a√Īade Ariel Fonseca, a quien siempre asocio a cosas que poco tienen que ver entre s√≠: cuentos donde se destila cierto realismo sucio, ese que se torna cotidiano, compensado con un adecuado manejo psicol√≥gico de unos personajes que insisten en comprender el porqu√© de sus acciones, aun por extra√Īas que estas parezcan; pero tambi√©n lo relaciono a la pizza con frijoles, extra√Īa combinaci√≥n que hace las delicias del paladar de Ariel; a las alb√≥ndigas de su madre; el pie de lim√≥n; a las calles de Sancti Sp√≠ritus, donde vive y escribe; a las empedradas y centenarias callejuelas de Trinidad, que visitamos juntos; a su obsesi√≥n cuando quiere cualquier cosa, un libro, por ejemplo; a sus timbres telef√≥nicos a cualquier hora del d√≠a o de la noche‚Ķ

Ariel Fonseca escribe historias escu√°lidas y conmovedoras, que recuerdan las del J. D. Salinger y donde soplan, adem√°s, ciertos aires de Charles Bukowski, Raymond Carver, Ernest Hemingway‚Ķ muchos de los maestros a los que rinde homenaje en sus narraciones, aunque Ariel lee como pocos, analice y a veces hasta ‚Äúdescuartice sin piedad‚ÄĚ a sus contempor√°neos. Sus personajes ‚Äúsienten, respiran, sufren y da√Īan‚ÄĚ; relatos de gente com√ļn, sin muchas o grandes expectativas en la vida, esos que vienen a poblar la verdadera historia.

Dice Ariel que √©l es todos sus ‚Äúpersonajes y a la vez no‚ÄĚ. Y le creo. Lo notamos al leer los 13 cuentos que conforman Hierbas, libro publicado por La Luz con el que obtuvo el Premio Celestino de Cuento en 2015. Pero tambi√©n en ‚Ķaqu√≠ Dios no est√° (Ediciones Luminaria, 2010) y Ventana al mar, Premio Fundaci√≥n de la Ciudad de Sancti Sp√≠ritus Fayad Jam√≠s 2016.

Ventana al mar, uno de sus libros recientes, muestra, como si mir√°ramos precisamente desde una ventana, a un narrador m√°s met√≥dico que sigue con las mismas obsesiones de su primer libro ‚Äďpor algo son obsesiones, no‚Äď y que mediante ella se nos desnuda, pero esta vez sabiendo que ya ha corrido los riesgos que implica hacerlo. Que ha crecido. Siete relatos que, nos dice Dalila Le√≥n Meneses, nos entregan la expresi√≥n m√°s realista del hombre alienado: ‚ÄúNo exentas de un sutil sarcasmo y un reflexivo pesimismo, abordan temas tan habituales como la soledad, la p√©rdida, el amor y el desamor. Est√°n otros argumentos con un trasfondo m√°s expl√≠cito como los prejuicios sociales, la inmigraci√≥n y, por supuesto, las circunstancias de la condici√≥n sexual, no superada aun en nuestra sociedad contempor√°nea‚ÄĚ.

Este libro habla de las derrotas; otros de Ariel tambi√©n. Est√©n poblados por personajes sin grandes expectativas, hostiles, desarraigados, desencantados, marginales y marginados, y solos, principalmente eso, muy solos. Ellas, las derrotas, me dijo una vez, son el hilo conductor de esas historias y tambi√©n la obsesi√≥n com√ļn, en un intento fallido de escapar de una vida hueca. Para qu√© comprar y leer un libro as√≠, podr√≠amos preguntarnos. Para descubrirnos y quiz√°s, frente al libro-espejo, desmantelar la expresi√≥n de soledad, como un exorcismo. Me interesan las personas, lo que ellas son y porqu√© lo son, parece decirnos Ariel.

Mediante la literatura, lucha contra sus miedos e incertidumbres. Grita que debemos aceptarnos tal y como somos, con nuestras potencialidades y limitaciones, con nuestros sue√Īos y pasiones. Eso es lo que les pasa a sus personajes, a√ļn no han aprendido a aceptar lo que son y por ello fracasan. Aunque Borges aseguraba que lo que decimos no siempre se parece a nosotros (esperemos entonces por la llegada a la librer√≠as de su libro Do not disturb).

El Ariel que imparte clases, el que espera el autob√ļs cada ma√Īana, el que cuida de su madre, no es el mismo que escribi√≥ el primer cuento y mucho menos el que ha escrito el m√°s reciente. Incluso, los poemas de Restos, un libro suyo publicado hace poco tambi√©n por Ediciones Luminarias. No hablo de capas, sino de sedimentos ‚Äďexistenciales, literarios, vivenciales‚Äď que van formando al ser humano y al escritor. Como sus personajes lo hacen con el alcohol y el cigarro, Ariel se siente vivo mientras escribe. Vivo mientras alguien lo lee y, digamos, se descubre. Es como si luchara consigo mismo y la literatura fuera, adem√°s de lanza, blas√≥n. Por eso no nos extra√Īe que vengan nuevos premios y otros tantos libros con su firma.

Portadas de los libros de Ariel Fonseca