La Luz

Convocan a participar en el Concurso Nuevas Voces de la Poesía

Con el objetivo de promover y visibilizar a poetas emergentes en el panorama literario nacional, la 24ª edición del Concurso Nuevas Voces de la Poesía mantendrá abierta su convocatoria hasta el 15 de diciembre de 2024.

En esta ocasión el certamen estará dedicado al 95 aniversario del nacimiento de la holguinera Lalita Curbelo Barberán (1930-2002), una de los voces poéticas de la Generación del Cincuenta, que ha dejado una huella significativa en la poesía cubana.

El concurso est√° abierto a todos los autores residentes en Cuba, sean o no miembros de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS), que sean menores de 35 a√Īos y que no tengan obra publicada. Los participantes podr√°n presentar un poemario de tema libre con un m√°ximo de 15 cuartillas. Las obras deben ser enviadas al correo electr√≥nico¬†premionuevasvoces2024@gmail.com, utilizando un seud√≥nimo. Adem√°s, se requiere que los autores env√≠en una plica en un documento separado con sus datos personales y forma de contacto.

Foto: P√°gina de Instagram de Ediciones La Luz.

Foto: Página de Instagram de Ediciones La Luz.La premiación del Concurso Nuevas Voces de la Poesía 2024 se realizará el 4 de febrero de 2025, en una ceremonia que formará parte de las actividades en homenaje a Lalita Curbelo. El ganador recibirá un diploma acreditativo, una colección de libros y la publicación de su obra por Ediciones La Luz en la colección Analekta. Además, se llevará a cabo la grabación de su obra en formato audiolibro.

Con la realización anual de este concurso, Ediciones La Luz, la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saíz y el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín reafirman su compromiso con el fomento de la poesía joven y la creación literaria en Cuba, ofreciendo una plataforma para que nuevas voces sean escuchadas y reconocidas.

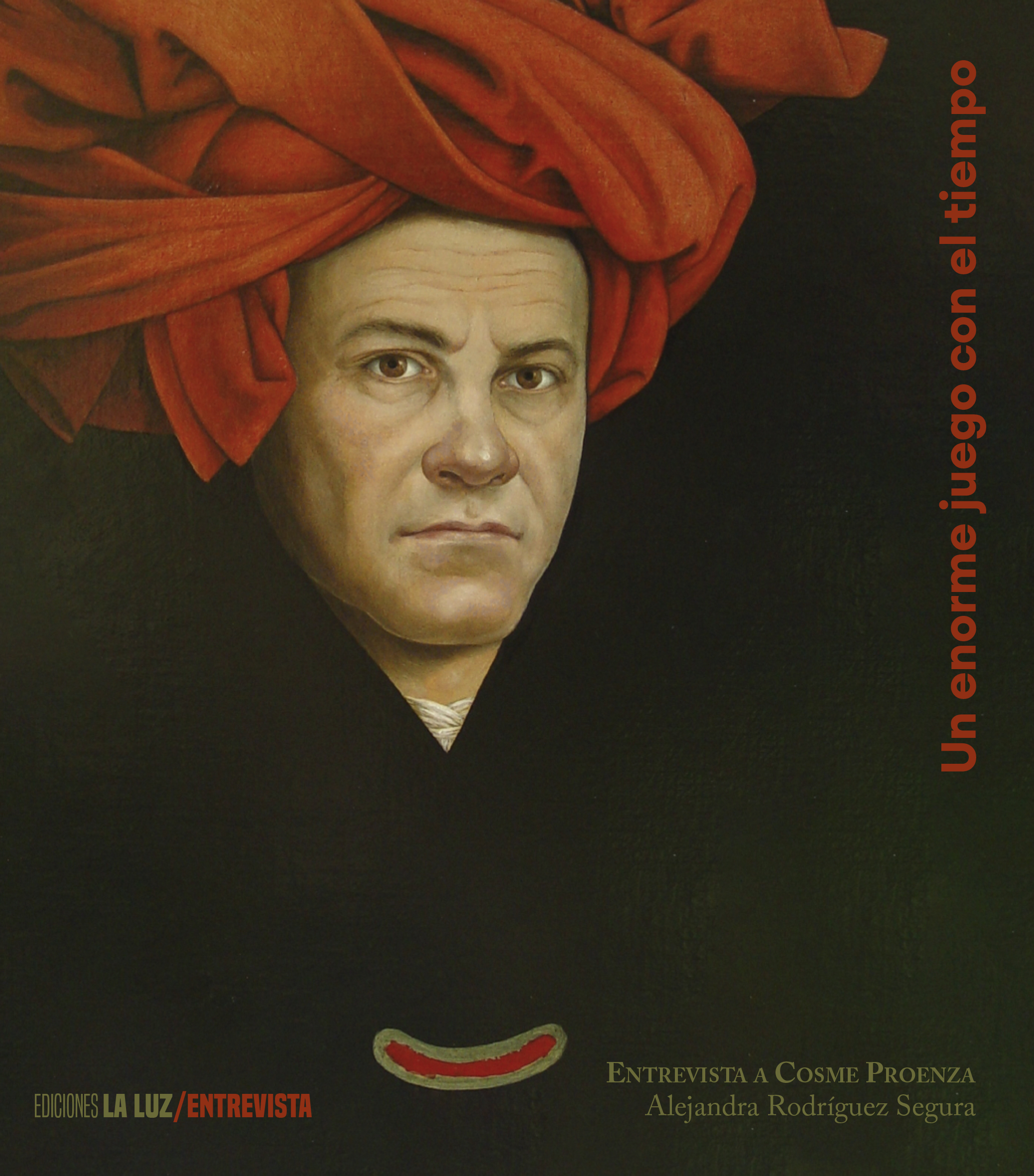

Cosme Proenza en un juego enorme con el tiempo

Mi primer encuentro con la obra de Cosme Proenza ‚ÄĒy creo que tambi√©n el de parte de mi generaci√≥n‚ÄĒ estuvo marcado por eso que Walter Benjamin defini√≥, en su conocido ensayo, como la ‚Äúreproductividad t√©cnica‚ÄĚ. Las obras de Cosme nos llegaban en fotos, en reproducciones, en im√°genes que uno miraba absorto como se mira la maravilla‚Ķ Resulta, cuando menos, curioso que haya sido as√≠ que muchos conocimos su obra antes de verla en una galer√≠a y comprobar la reafirmaci√≥n de ese di√°logo inicial, la constataci√≥n del prodigio, porque de similar manera, en los campos de su natal Santa Rita, el adolescente Cosme conoci√≥ ‚Äúlas obras maestras y los autores que la civilizaci√≥n occidental difundi√≥ como universales‚ÄĚ. En las p√°ginas de revistas como Carteles y Vanidades, y en los cursos por correspondencia de la Academia Interamericana, inici√≥ esta ‚Äúeducaci√≥n sentimental‚ÄĚ que le permitir√≠a ir adentr√°ndose en el uso del color, en las t√©cnicas de dibujo, en el trabajo con el medio y la preparaci√≥n del soporte; d√°ndole forma a sus herramientas y a su vocaci√≥n de pintor.

El libro sobre arte, como sabemos, est√° fuertemente ligado a su trabajo. Para el artista que asegur√≥ que su obra es ‚Äúpura investigaci√≥n‚ÄĚ, estos constituyeron los soportes b√°sicos para esa investigaci√≥n inicial que result√≥ ser la antesala de su inquietud ‚Äúante cuestiones como el sujeto, la historia, el Arte, los museos, las m√°quinas‚ÄĚ: el arte y la imagen, la imagen y su reproductibilidad; lo que articul√≥ el amplio discurso que atraviesa horizontalmente su obra. Ahora Cosme nos es devuelto en las p√°ginas del libro Un juego enorme con el tiempo, entrevista realizada por la realizadora audiovisual Alejandra Rodr√≠guez Segura, con la asesor√≠a de √Āngel San Juan, para aprehenderlo, para o√≠rlo en cada palabra mientras leemos su testimonio, de similar manera a como √©l se adentr√≥ en esos a√Īos en el Bosco y Brueghel, en Da Vinci y en Miguel √Āngel, en Vel√°zquez y en Goya, en los impresionistas franceses‚Ķ trazando un arco que va desde los tiempos del antiguo Bizancio hasta la modernidad, con artistas como Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Pollock, Morris Louis y Barnett Newman, a√Īos que coinciden en el √°mbito internacional con el agotamiento de la abstracci√≥n. Ley√©ndolos y vi√©ndolos, investig√°ndolos y haciendo un ejercicio de an√°lisis, vivi√©ndolos‚Ķ as√≠ fue conformando su obra. Es como si los ciclos continuaran abiertos siempre, en expansi√≥n‚Ķ Es como si la permanencia de la tradici√≥n en la vanguardia no dejara de fluir, porque, justamente, la obra de Cosme Proenza no puede comprenderse sin esos principios que ‚Äútienen al menos quinientos a√Īos‚ÄĚ y que, en su caso, acompa√Īaron la intenci√≥n de unir la tradici√≥n y la vanguardia, e investigar desde Holgu√≠n ‚ÄĒel sitio donde quiso hacerlo‚ÄĒ las capas y profundidades de la Historia del Arte Occidental, que integran la g√©nesis de nuestra identidad.

Resulta interesante ‚ÄĒy lo justifica su propia formaci√≥n intelectual‚ÄĒ como Cosme Proenza no parti√≥ de las ra√≠ces digamos que m√°s inmediatas, las de su origen campesino y las de las vanguardias cubanas, sino que trabaj√≥, estableciendo un di√°logo fecundo, desde el an√°lisis de la tradici√≥n, con lo m√°s intelectual de la cultura de Occidente. Mir√≥ ‚ÄĒsin utilizar este ‚Äúdiscurso campesino‚ÄĚ y desde una esfera p√ļblica proletaria‚ÄĒ a la universalizaci√≥n del arte desde lo local y fue capaz, asimismo, de transformar estos contenidos a partir de una herencia medular, para devolver una historia otra sobre el arte de Occidente (sobre lo m√°s can√≥nico de este, la pintura), siendo ‚ÄĒrecordemos a Ortega y Gasset‚ÄĒ un transe√ļnte por la historia del arte.

‚ÄúNo puedo citar a un grande si no puedo ni siquiera asomarme a un di√°logo con √©l‚ÄĚ, asegur√≥ en el documental Cosme, un enorme juego con el tiempo, dirigido por Alejandra y al cual no podr√≠amos separar del libro, pues result√≥ la g√©nesis del proyecto editorial: si el documental fue un homenaje al amigo-artista que, en su Holgu√≠n natal, se sab√≠a querido y admirado; el libro, al complementarlo, lo es tambi√©n. Como dije entonces en las palabras de presentaci√≥n, Cosme, un enorme juego con el tiempo es un autorretrato de Cosme, quien supo que adem√°s de su obra, que ha influido a varias generaciones, este documental ser√≠a como esa carta al mundo que lanz√≥ la poeta Emily Dickinson: una carta-testimonio que permite acercarnos, curiosos y motivados tambi√©n por la admiraci√≥n, a momentos vitales de su vida: a la g√©nesis y los caminos de un maestro. Por eso este es, sobre todo, un libro necesario y sincero, como sincera es la mirada de Cosme Proenza. √Čl mismo asegur√≥ que ‚Äúse es personal en la medida que se es sincero consigo mismo‚ÄĚ, como aquel Mart√≠ de Jorge Arche que, con la mano en el pecho, le cautiv√≥ en su infancia. Este libro publicado por Ediciones La Luz, con edici√≥n de Luis Yuseff, correcci√≥n de Mariela Varona y dise√Īo de cubierta e interiores de Robert R√°ez, es otra carta lanzada al mundo. Aqu√≠ tambi√©n Alejandra nos entrega otro autorretrato de Cosme pintado por Cosme, y por ella, junto con el equipo editorial de La Luz; luego de varios a√Īos de profusa investigaci√≥n y trabajo, y con la humildad del orfebre, o del copista e iluminador que en el claustro medieval, a la luz de la vela, dejaba que la pluma creara maravillas insospechadas, misterios por imaginar. A todo ello ‚ÄĒcomo amplios p√≥rticos de luz que custodian la entrada a mundos que apenas vislumbr√°bamos, incluso quienes nos hab√≠amos detenido un poco m√°s en su quehacer‚ÄĒ nos acerca un libro que, en su valor testimonial, resguarda la memoria de uno de nuestros grandes art√≠fices, y que nos hace agradecer la dicha de haber vivido similar tiempo bajo el sol en la misma ciudad; incluso que podamos decir a nuestros hijos y nietos, con orgullo, que fuimos contempor√°neos de Cosme Proenza.

Este libro ‚ÄĒproducto de largas conversaciones en la etapa de filmaci√≥n y de dis√≠miles complicidades que unieron (unen) a la directora y al pintor‚ÄĒ complementa, como dije, el documental. Podr√≠amos alternarlos y buscar la continuidad de ideas parar ampliar los temas. Este es un material de amplio valor, no solo para investigadores y artistas, sino para todo aquel cuya sensibilidad quede atrapada o rozada por la belleza, pues Cosme no cre√≠a en el posible agotamiento, en su devenir hist√≥rico, del sistema de valores pl√°sticos establecido por el humanismo renacentista, pues confiaba en su continuidad y expansi√≥n, a trav√©s de la investigaci√≥n, la apreciaci√≥n y el acto creativo; y la fuerza de su plenitud humanista. ‚ÄúLa belleza es imperdonablemente adhesiva, no hay manera de escapar de ella‚ÄĚ, me coment√≥ una vez.

Todo lo anteriormente escrito (y hasta el libro) es apenas una nota al pie en la obra de Cosme Proenza (como dir√≠a Severo Sarduy al comparar su literatura con la de Jos√© Lezama Lima): apenas unos apuntes a modo de agradecimiento, unos trazos inconexos, un leve rasgu√Īo, imperceptible, en esa roca que S√≠sifo de Corinto, desde tiempos inmemoriales, contin√ļa levantando cuesta arriba en la empinada ladera; unas l√≠neas que han tratado de estar en sinton√≠a y di√°logo con las investigaciones de √Āngel San Juan que sirvieron de cat√°logo para Paralelos. Cosme Proenza: Historia y Tradici√≥n del Arte Occidental. Lo importante ‚ÄĒy lo que nos muestra este libro, con su voz como interlocutor ideal‚ÄĒ se encuentra en su obra pl√°stica, luego de un trabajo de m√°s de cinco d√©cadas. Ese ha sido su rasgu√Īo en la roca, su manera, desde la tradici√≥n occidental, de convertir la utilidad en virtud; su manifiesto sobre tela. Una vez Cosme me dijo que ‚Äúla ventaja de ser viejo es que eres como san Juan en el Apocalipsis, que ves desde m√°s alto cada d√≠a‚ÄĚ. Esta posibilidad nos permite volver, entre los hilos del tiempo, sobre lo pasado. Desde la altura de hoy, al lado de sus √°ngeles tutelares y de los maestros a los que tanto admir√≥ y con los que dialog√≥ a plenitud, y bajo el manto de la Virgen de la Caridad del Cobre, Cosme Proenza Almaguer nos acompa√Īa, mientras se escucha la Sinfon√≠a no. 4 de Johannes Brahms. √Čl siempre supo que ‚Äúlo grande que tiene el arte es su capacidad de expansi√≥n‚ÄĚ y que si algo podr√° permanecer ser√° su belleza divina y humana.

Un tiempo enorme con el arte

Que Cosme Proenza es un gran pintor porque le gusta a muchísima gente es una hermenéutica muy simple.

Que Proenza es grande porque cuadros suyos adornan el Vaticano y el Teatro alla Scala, de Milán, y engrosan colecciones privadas de todo el mundo, sería un criterio reduccionista.

Para definir su grandeza, su m√°xima medida, se debe contextualizar, ubicar su sitio en la historia del arte cubano y universal, y esto resultar√≠a una tarea tortuosa sin acudir al misterio de su vocaci√≥n, la bit√°cora de su formaci√≥n, la evidencia de su maestr√≠a t√©cnica, los avatares de su ‚Äúleyenda personal‚ÄĚ y el testimonio de su obra cuantiosa.

Afortunadamente, existe el audiovisual Cosme, un enorme juego con el tiempo, de Alejandra Rodríguez Segura, que logró el Premio del jurado joven al mejor largometraje documental, en la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Gibara, luego de su estreno a finales de 2022, poco después del fallecimiento del pintor holguinero.

Por Alejandra, amiga entra√Īable, supimos de primera mano acerca del proyecto; luego, sobre las charlas grabadas en dos tiempos a Cosme, al que le un√≠a una amistad singular; and√°bamos cerca cuando editaban el documental y celebramos su estreno. Tambi√©n conocimos del material recopilado e imposible de utilizar por su extensi√≥n.

Por eso, nos alegró saber que Ediciones La Luz se proponía dejar en letra impresa los humanísimos testimonios del maestro, dichos desde la sinceridad y el afecto elocuentes, al punto de permitirnos participar del ameno diálogo con un artista tan grande como sencillo.

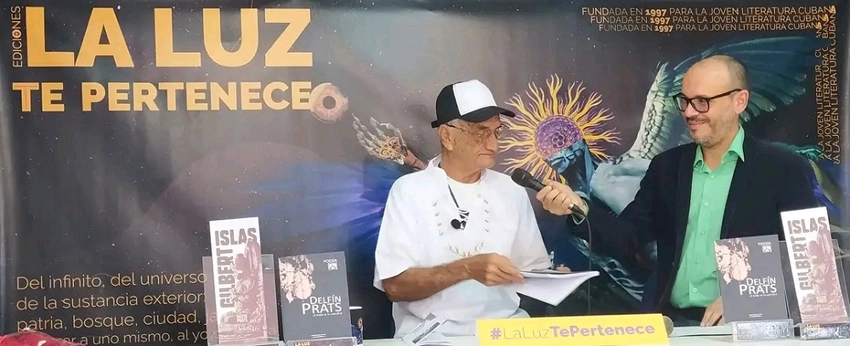

El volumen¬†Un juego enorme con el tiempo, publicado por la editorial de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z en Holgu√≠n y presentado durante la reciente Feria del Libro, tuvo su segundo momento durante la √ļltima jornada del XXV Premio Celestino, realizada en la ciudad de Gibara. En este espacio amado por Proenza, una peque√Īa galer√≠a atesora una muestra representativa de la presencia femenina en su obra pict√≥rica.

El libro posee un pr√≥logo que no se limita a describir el contenido que le sucede, sino que aporta claves para su comprensi√≥n, desde lo hist√≥rico y lo metodol√≥gico. Como al autor de este pr√≥logo, el periodista y cr√≠tico Erian Pe√Īa, le asiste la voluntad est√©tica, deviene una suerte de ensayo, colocado a manera de p√≥rtico. Documental, libro y presentaci√≥n contaron con los buenos auspicios de √Āngel San Juan, especialista en la obra de Cosme y su albacea.

Editado prolijamente por Luis Yuseff, con la correcci√≥n minuciosa de Mariela Varona y dise√Īado por Robert R√°ez, todos escritores, la obra de Rodr√≠guez Segura posee visualidad atractiva, desde la imagen de cubierta (uno de los autorretratos de Proenza), los colores empleados y la sobria sencillez de la composici√≥n y la tipograf√≠a elegida, a tono con el formato propuesto.

En la presentaci√≥n del s√°bado, en el gibare√Īo hotel Ordo√Īo, el hermoso volumen se acompa√Ī√≥ con copias del documental en DVD y separatas contentivas de los versos con que varios poetas holguineros rinden homenaje al gran artista pl√°stico, nacido en Tacaj√≥, B√°guanos, en 1948.

Hubo girasoles a montones, luz a raudales y mucho viento bajo el cielo brillante, como un telón azul sobre los techos apizarrados. El resto fue avanzar, andar junto a Cosme por un sendero de imágenes y palabras, tal como se debe leer este libro necesario.

Cuando La Luz abre las constelaciones

Lograr que una editorial alcance su definici√≥n mejor, con un cat√°logo de obras y autores que re√ļne tiempos y perfiles diversos, asentado en trabajos que a√ļnan elegancia y belleza, resulta labor para distinguir su presencia en los horizontes de la isla y, de manera especial, lo alentador de ver c√≥mo, frente a adversidades circunstanciales o deterioros materiales, el hecho del libro en formato de papel mantiene su car√°cter, como nave proa del acervo cultural que representa los m√°s altos tesones de la humanidad.

Fundada en 1997 en Holguín, Ediciones La Luz, con la guía del poeta Luis Yuseff, y un equipo que se renueva sin cesar, constituye lo ya citado, para refrendar un quehacer que se expresa muy bien en el logotipo, una palmatoria que ilumina desde el lomo de sus libros, claridad, puntual y comprometida con los valores de la literatura, guía para adentrarse en nombres provenientes de cualquier sitio de la geografía cubana, o de otras regiones bien de América Latina o cualquier parte, siempre a favor de la calidad más acendrada.

Es así como esas ediciones holguineras de la Asociación Hermanos Saíz han logrado convertirse en una de las constancias más altas del libro cubano, y no sólo dentro de las fronteras insulares, sino mucho más allá, lo cual bien permite definirla también como una editorial cubana de honda vocación latinoamericana: el hecho de que significativas figuras de la creación verbal en ese ámbito acepten publicar en ellas, como el novelista chileno Hernán Rivera Letelier o el poeta colombiano Juan Manuel Roca, lo corroboran.

En tal sentido, resulta igualmente halag√ľe√Īo ver c√≥mo la obra po√©tica del mexicano Jos√© Emilio Pacheco (1939-2014), uno de los grandes en Am√©rica Latina, Premio Cervantes de Literatura en 2009, se ha publicado en La Luz en una cuidadosa antolog√≠a,¬†En el √ļltimo d√≠a del mundo, preparada por Erian Pe√Īa, y por cortes√≠a de los familiares del poeta ‚ÄĒvale a√Īadir que la mexicana Elena Poniatowska, tambi√©n Premio Cervantes, ofreci√≥ su consentimiento para incluir como introducci√≥n un texto suyo‚ÄĒ.

Línea muy relevante de la editorial es la colección que recoge los libros del Premio Celestino de Cuento, certamen anual de alcance nacional, que ya brinda un muestrario que valida lo más granado del género entre los jóvenes; Umbralismo: una antología, de Rafael Ramírez; Los macabeos, de Abel Fernández-Larrea; Nube oscura alrededor de la cabeza, de Julián Marcel; La máquina de recuerdos, de Evelin Queipo; y Boustrophilia, de Roberto Ráez: que para el autor de esta columna demuestran un nivel encomiable.

Igualmente, el hecho de poner en manos de los lectores lo m√°s reciente del quehacer de j√≥venes poetas, resulta una experiencia que coloca, a la versada y perseverante editorial holguinera, en el horizonte m√°s diferente por sus empe√Īos y realizaciones; son muchos, pero a la hora de recordar, el¬†oficio de lector¬†me trae ahora mismo dos:¬†Carne roja, de Reynaldo Zald√≠var, y¬†Laminarios, de Camilo Noa, t√≠tulos que proponen los comienzos de maneras que se afirman en apremios sostenidos con singularidad y aptitud.

Otra colecci√≥n a tener entre los logros m√°s estimables de La Luz es Analekta, que ya suma 52 con la reciente antolog√≠a¬†Castas arenas de la noche, de Emilio Ballagas: se trata de cuadernos elegantes y moderados en su volumen, en un listado que a√ļna voces recientes y otras del acervo ya establecido, para conformar un abanico tan sugestivo como obsequioso: muestras a distinguir, aparte del ya citado, son¬†Quiero escribir con el silencio vivo, de Fina Garc√≠a Marruz, y¬†Una cantidad misteriosa, de Cintio Vitier.

Cap√≠tulo ineludible en estas ediciones es el de proyectos muy especiales, como es el ejemplo de dos libros:¬†Un enorme juego con el tiempo, entrevista a Cosme Proenza por Alejandra Rodr√≠guez Segura ‚ÄĒacompa√Īado del dvd que contiene el documental de la realizadora‚ÄĒ, un viaje a la intimidad creativa de ese gran maestro de la pintura cubana; y¬†Monstruos. Peque√Īo inventario, de Maikel Rodr√≠guez Calvi√Īo, minucioso t√≠tulo que se acerca al imaginario de culturas y tradiciones literarias diversas, bellamente ilustrado.

Un acontecimiento a resaltar en la suma de fortuna que brinda a los aires del libro cubano La Luz, es la publicaci√≥n de la poes√≠a completa de¬†Delf√≠n Prats,¬†El brillo de la superficie, con pr√≥logo de Ronel Gonz√°lez ‚ÄĒesmerado ofrecimiento que incluye un cd, con el autor leyendo algunos de sus poemas‚ÄĒ, constancia de gratificante iniciativa emprendida por la editorial, para distinguir el legado de una de las voces legendarias de la poes√≠a cubana ‚ÄĒde inalterable arraigo en la admiraci√≥n de los j√≥venes poetas‚ÄĒ, Premio Nacional de Literatura 2022.

El ejercicio de la traducci√≥n literaria, como v√≠a de acercamiento para acceder a otras zonas de la creaci√≥n verbal ha sido capital en La Luz ‚ÄĒvale recordar lo que apuntaba Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990: ‚ÄúPasi√≥n y casualidad pero tambi√©n trabajo de carpinter√≠a, alba√Īiler√≠a, relojer√≠a, jardiner√≠a, electricidad, plomer√≠a; en unas palabras: industria verbal. La traducci√≥n po√©tica exige el empleo de recursos an√°logos a los de la creaci√≥n, s√≥lo que en direcci√≥n distinta‚ÄĚ‚ÄĒ, y con ella, su camino a los lectores resulta loable.

En tal derrotero, t√≠tulos como¬†El mar en un cielo, de Saint-John Perse;¬†Compraremos la ciudad; de Allen Ginsberg; e¬†Instrucciones para dibujar un p√°jaro, de Jacques Prevert ‚ÄĒtraducidos, respectivamente, para esta ocasi√≥n, por Manuel Garc√≠a Verdecia y Ariel L√≥pez Home, los dos primeros, y el segundo por Irina Chaveco y Elizabeth Soto‚ÄĒ, advierten de la jerarqu√≠a que para un empe√Īo de tal √≠ndole ‚ÄĒfaena de primer orden en el di√°logo permanente entre lenguas y culturas‚ÄĒ, resulta primordial para un ensanche editorial.

Y la reciente colecci√≥n Abrirse las constelaciones, con atracci√≥n muy sagaz en su dise√Īo y exactitud en su prop√≥sito ‚ÄĒnuevos textos de autores que, como propone el nombre, abren zonas del firmamento a la hora de la lectura‚ÄĒ, para entregar primicias que se sit√ļan en trayectos a tener en cuenta: ejemplos como los poemarios¬†Hojarasca de las formas, de Erian Pe√Īa; y¬†Rituales de la culpa, de Jos√© Luis Laguarda; la novela¬†Al son de la calavera, de Andr√©s Cabrera; y la pieza teatral¬†Teor√≠a de las flores salvajes, de Katherine Perzant, lo afirman.

Libros en formato de papel ‚ÄĒla heredad que atesora¬†El universo en un junco, para decirlo a la manera de la escritora espa√Īola Irene Vallejo, al recordar lo entra√Īable de la civilizaci√≥n lectora‚ÄĒ, pero tambi√©n espl√©ndidos audiolibros, carteles, jornadas literarias, eventos con ni√Īos y t√≠tulos para ellos, promoci√≥n sin tregua en las plataformas medi√°ticas, recuerdan lo propuesto en los versos de Delf√≠n Prats: ‚Äú‚Ķellos se asomaron mucho m√°s all√° /ellos vieron /del otro lado del horizonte‚Ķ‚ÄĚ. As√≠ se confirma cuando La Luz abre las constelaciones.

Los consejos para no acatar de Miguel Barnet

Los d√≠as pasan, arremolin√°ndose, frente al espejo de la vida. Frente a ese espejo se mira el poeta Miguel Barnet para sopesar, sin √°nimos de permanencia, como golpes de luz en la memoria, sus horas bajo el sol. Yo nunca fui yo realmente / siempre fui muchos cuando deb√≠a ser solo yo, confiesa ante el espejo dom√©stico y este, acostumbrado a su perfil, le responde que seguramente el olvido ser√° lo √ļnico que sobreviva. Por eso ha ido mordiendo el sitio dejado por su sombra, como le corresponde a cada hombre que ‚ÄĒle dice Virgilio Pi√Īera‚ÄĒ come los fragmentos de la isla.

Consejos para no acatar, poemario de Miguel Barnet publicado por Ediciones La Luz en 2021 y merecedor del Premio del Lector en la reciente XXXII Feria Internacional del Libro de La Habana, no es un libro de la senectud o la provecta edad, como podr√≠a pensarse al ser escrito sobre el umbral de las ocho d√©cadas; ni un cuaderno resumen que vuelve sobre temas frecuentes en su obra po√©tica, aunque aqu√≠ est√°n presentes varias de las b√ļsquedas del joven autor de La piedrafina y el pavo real (1963). Consejos para no acatar es un libro que se lee como un divertimento gozoso, pues aflora una reposada y, al mismo tiempo, lozana sabidur√≠a del vivir que se detiene en la contemplaci√≥n de las peque√Īas cosas, en el ambiente dom√©stico donde surge la poes√≠a. Para escribir estos poemas hay, en primer lugar, que haber vivido y acumulado experiencias vitales en el fiel de los d√≠as; pues, como sabemos, aquel que ofrece consejos, aunque nos pida no acatarlos, es porque ha experimentado semejantes o parecidas alegr√≠as y dichas, pero sobre todo lances y cuitas, angustias y congojas, ya que suelen ser los consejos, justamente, amables advertencias, luces en el camino‚Ķ As√≠ el poeta se mira en su espejo y, con una sonrisa de sutil iron√≠a, nos advierte de esa inutilidad, pues solo quien olvida queda libre de toda compasi√≥n, insiste y escribe, pues poco a poco se van agotando mis recuerdos / casi estoy en la misma tesitura / de la p√°gina en blanco‚Ķ Estos consejos son tambi√©n maneras de poblar de palabras ‚ÄĒy con ellas, de nuevas experiencias, sentidos y b√ļsquedas‚ÄĒ la p√°gina en blanco: Pobre del que no sienta en su o√≠do / el dulce crujir de las palabras, asegura en un poema.

De Consejos para no acatar, libro que mereci√≥ el Premio del Lector en la reciente Feria Internacional del Libro de La Habana, llaman la atenci√≥n varias cuestiones: la primera es su tono sentencioso, sin dejar de ser elegante. Se es sentencioso, sin que ello signifique ser enf√°tico o proverbial, porque se acumulan experiencias y existe una voluntad, humanista por cierto, de s√≠ntesis y sedimento, de querer resumir y aconsejar, sobre todo al joven lector: La √ļnica alegr√≠a que tiene la tristeza es la nostalgia; La felicidad casi nunca encuentra su destino. La segunda es cierto desplazamiento al entorno dom√©stico como epicentro y escenario po√©tico. Es un libro anclado en lo dom√©stico, en lo hogare√Īo, en los espacios cerrados y al mismo tiempo, abiertos: la casa y sus habitaciones, los objetos de la cotidianidad, la puerta (y tambi√©n las ventanas) como el umbral que separa un mundo seguro de otro mundo citadino y tambi√©n escenario llamativo que destruye y construye sus estructuras: Apocal√≠ptica ciudad donde acuno mi tristeza / s√°lvame de vivir atado a la ventura de los felices, escribe y a√Īade que aquellos que vivimos en zonas de peligro / hemos aprendido a ejercer / nuestros mecanismos de salvaci√≥n. Barnet se maravilla ‚ÄĒcomo Emily Dikinson en el cerco fecundo de su Amherst natal, con quien comparte, adem√°s, esa vocaci√≥n afor√≠stica en su poes√≠a‚ÄĒ con las peque√Īas y sencillas cosas del hogar. En ellas encuentra los sedimentos para dar cuerpo a la escritura. Solo la soledad tiene el valor / de vivir a la intemperie y √©l no parece creer en la soledad, aunque sea una soledad dialogante. En estos versos hay, adem√°s, un claro rumor nocturno, como si muchos de los poemas se hubiesen escrito en las entra√Īas de la noche: Es verdad que amo la noche / que nac√≠ en la noche / que mi patria es la noche‚Ķ confiesa el autor de Biograf√≠a de un cimarr√≥n y Canci√≥n de Rachel. En esa misma noche del tr√≥pico insular brota una mirada er√≥tica, reposada, capaz de trasmitir un sabor de pastosa sensualidad que prefiere la contemplaci√≥n, el roce y el eros frugal m√°s que la posesi√≥n y el desborde arduo, pues ya la excelsa voluptuosidad ceg√≥ mi vida.

El tiempo ‚ÄĒobsesi√≥n que hemos visto anclada en la poes√≠a de otros autores de su generaci√≥n y anterior a ella, como Jos√© Emilio Pacheco y Juan Manuel Roca en el cat√°logo de La Luz‚ÄĒ recorre las p√°ginas del libro. El tiempo y su paso indetenible; tambi√©n el tiempo como historia y el hecho de ser parte de ella: No me he puesto totalmente de acuerdo / con el tiempo‚Ķ nos advierte, sabi√©ndonos en buena medida devorados por la urgencia temporal / cuando ya somos historia. No estamos frente a un libro crepuscular, salvo por cierto h√°lito nocturno que emanan sus poemas. Miguel Barnet reconoce la inutilidad de estos consejos po√©ticos, por eso insiste en que cada uno muerda el sitio dejado por su sombra, esa menguante pero segura compa√Īera; en que cada uno recoja, esparcidos en el mar, los fragmentos de su isla y con ellos, como resumen de experiencia, moldee las formas de sus propios consejos, esos que tambi√©n ser√° mejor no acatar.

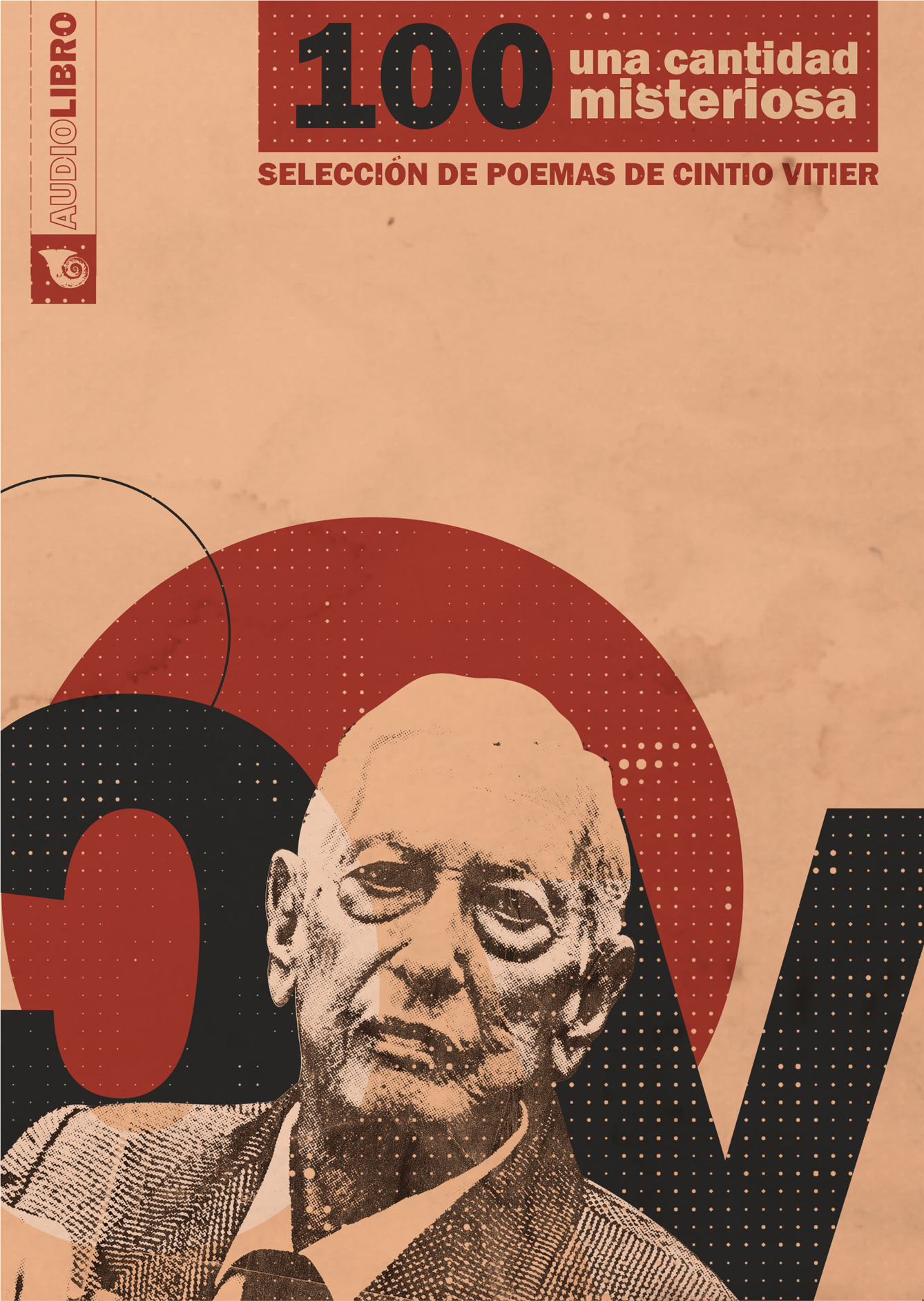

Cintio Vitier, poemas para una cantidad misteriosa

La poes√≠a de Cintio Vitier suma a la tradici√≥n l√≠rica cubana ‚ÄĒquien lo tiene, adem√°s, entre sus principales investigadores‚ÄĒ uno de sus procesos po√©ticos m√°s intensos, √°vidos y fecundos, al portar una ‚Äúgran intensidad cognitiva‚ÄĚ y una mirada ‚Äúintelectual‚ÄĚ pocas veces vista en nuestras letras.

Si la poes√≠a de ambos ‚ÄĒla de Cintio y la de Fina Garc√≠a Marruz‚ÄĒ recorren senderos y temas similares, al mismo tiempo logran, como ha escrito Jorge Luis Arcos, tonos y b√ļsquedas diferentes. Si la de Fina, m√°s conocida por el lector contempor√°neo, puede ser como una evocaci√≥n de profundas fibras, como una cancioncilla primaveral y pr√≠stina susurrada al alma, la de Cintio ‚Äúactiva‚ÄĚ directamente el pensamiento y porta un anclaje intelectual, aunque no es exactamente el mismo que enarbolan sus ensayos sobre literatura, sino otro m√°s natural e intuitivo. Si el poeta Vitier no hizo concesiones con su manera de asumir el hecho po√©tico, ese conocimiento l√≠rico que se concreta en la escritura desde su primer libro, Poemas, de 1938; el ensayista Vitier pudo, en cambio, sostener ideas que el tiempo enrumbar√≠a hacia nuevos senderos en su propia obra. El poeta, como no depende del an√°lisis o no de la constataci√≥n o verificaci√≥n de las ideas, nos deja siempre una ‚Äúintensidad fulgurante‚ÄĚ y a veces desconocida para muchos, como flor oculta que, en alg√ļn momento del d√≠a, se abre a la plenitud del misterio po√©tico.

Pero ‚Äúdesconocido y oculto [escribi√≥ Cintio] no son nociones negativas, t√©rminos de una b√ļsqueda, sino presencias‚ÄĚ y esas presencias, en ecos reconfortantes, se pueden rastrear en las voces que escuchamos en Una cantidad misteriosa, el audiolibro homenaje que Ediciones La Luz dedica a Cintio Vitier, como homenaje a uno de los escritores m√°s importantes de nuestra literatura y en el que diez j√≥venes poetas hacen suyos igual cantidad de textos del autor de Extra√Īeza de estar, V√≠speras, Conjeturas y Canto llano. En estos poemas, seleccionados por Elizabeth Soto, m√°s de un Cintio refulge y al mismo tiempo, una po√©tica original vibra: Desde aquel joven √°vido ‚ÄĒcomo quienes hoy, asombrados, ponen sus voces a estos versos‚ÄĒ que se pregunta, imantado por Mar√≠a Zambrano y Juan Ram√≥n Jim√©nez: ‚Äú¬ŅQu√© es el mundo?‚ÄĚ, desplegando ‚Äúuna extra√Īeza que no lo separa de la realidad, sino que lo rodea de ella‚ÄĚ, porque el poeta siente ‚Äúlo extra√Īo-natural, la cotidianidad de la extra√Īeza‚ÄĚ; a aquel que en La r√°faga escribe las eternas preguntas: ‚Äú¬ŅY esto? ¬ŅY esto que me conmueve? ¬ŅY yo qu√© voy a hacer con esto?‚ÄĚ.

O aquel que incorpora otras experiencias po√©ticas igualmente decisivas, como las obras de Lezama Lima y C√©sar Vallejo, y en Capricho y homenaje insiste: ‚Äú¬ŅQu√© es preguntar, qu√© es estar, qu√© es esto?‚ÄĚ; o el de despu√©s escribir√≠a una obra de un ‚Äúmayor acendramiento discursivo, m√°s detenida y l√ļcida frente a la realidad que le circunda‚ÄĚ, y, a la vez, de una ‚Äúmayor espesura verbal‚ÄĚ. O el escritor cuya literatura ilustra ‚Äúun movimiento hacia una mayor claridad y cierto despojamiento intelectivo‚ÄĚ, en el que ‚Äúla oralidad se adue√Īa del tono predominante‚ÄĚ e irrumpe, adem√°s, lo hist√≥rico o la necesidad de la uni√≥n de la poes√≠a y la historia (como comprobamos tambi√©n en ese cl√°sico felizmente reeditado que es Lo cubano en la poes√≠a). El car√°cter testimonial reaparece, asimismo, en ‚Äúuna po√©tica afirmativa que es fecunda en la eticidad y el sentido trascendente de las realidades m√°s inmediatas‚ÄĚ. O el Cintio que, en la d√©cada del 60, suma a su mirada un compromiso pol√≠tico y social que se sumerge en el torbellino epocal con los ecos de la po√©tica del nicarag√ľense Ernesto Cardenal y tambi√©n el filo luminoso de la obra martiana.

La poes√≠a de Cintio refuerza su condici√≥n abierta, √°vida, por sobre complacencias formales y conformidad intelectiva. ¬ŅQu√© Cintio encuentra ecos en las noveles voces de Andr√©s Cabrera, Camilo Noa, Elizabeth Soto, Erian Pe√Īa, Idania Salazar, Jos√© Alberto P√©rez, Lilian Sarmiento, Liset Prego, Norge Luis Labrada y Robert R√°ez? ¬ŅQu√© hallazgos realizan estos j√≥venes que, en un estudio de la emisora Radio Holgu√≠n, graban los versos de un autor cuyo centenario celebramos, precisamente, con este audiolibro? Ante nosotros se nos presenta un Cintio personal y al mismo tiempo poli√©drico, y por tanto, abierto a m√ļltiples miradas. Su poes√≠a enarbola la lucidez y en ella nos es dado rastrear ‚ÄĒacota Arcos‚ÄĒ temas recurrentes como la pobreza, lo cubana, la extra√Īeza de lo real, la luz del imposible, la po√©tica de la memoria y el olvido, el desnacer y el renacer constantes, la Poes√≠a, la sustantividad de lo desconocido, el misterio de la encarnaci√≥n ‚ÄĒexpresado a trav√©s del brillo hiriente y alucinado de lo real‚ÄĒ, la intemperie, la aridez y la lejan√≠a, y tambi√©n la alegr√≠a, las relaciones de la poes√≠a y la historia, el mundo de los valores morales y cristianos: la verdad, la justicia, el amor, la amistad‚Ķ Todo ello da cuerpo a una sobrecogedora lecci√≥n de autenticidad creadora, fiel y consecuente con sus preguntas iniciales, desde que abri√≥ la conciencia a los l√≠mites de la palabra. En este audiolibro de la colecci√≥n Quemapalabras cada voz hace suya un texto en di√°logo con las sonoridades del Dj productor Artemio Viguera (DjArte). Diez poemas y diez j√≥venes poetas dan forma a esa cantidad misteriosa que nos subraya la apreciable vitalidad po√©tica de Cintio Vitier.

Ciego que lee

Ciego de √Āvila es la pr√≥xima parada del periplo, luego de participar junto a Ediciones La Luz en la Feria del Libro de Matanzas. Algunos de la editorial de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS) bajar√°n en Camag√ľey, otros seguir√°n hasta Holgu√≠n.

Breve odisea el descenso con maletas y cajas de libros, aunque la inefable avile√Īa Lourdes ha seguido el trayecto de nuestro tren desde Matanzas y nos aguarda. Realismo m√°gico: el bicitaxista que nos transporta rumbo al amanecer es un banense aplatanado. La representante del Instituto Cubano del Libro a la feria, Mildred Patterson es tambi√©n holguinera, lo cual nos hace casi ronronear.

En corto tiempo han tenido que organizar los avile√Īos su feria, donde se esperan ansiosamente las novedades de La Luz, con sus poemarios laureados en la reciente FILH:¬†El √°rbol del mundo. Selecci√≥n de autores holguineros, y¬†Consejos para no acatar, escrito por Miguel Barnet especialmente para el sello de la AHS aqu√≠; los nuevos t√≠tulos de la colecci√≥n¬†Abrirse las constelaciones¬†y otras propuestas, como la bell√≠sima edici√≥n de¬†Cuentos nuevos que parecen antiguos, de Luis Caiss√©s con hermosas ilustraciones de Alberto D√≠az de Le√≥n. La escritora Dania Sor√≠, natural de Jicotea, me permitir√° que lo presente en su pe√Īa¬†Mi sol, del pabell√≥n infantil.

Mariela Varona presenta libro de cuentos Las eternidades, de Felix S√°nchez.

Mariela Varona presenta libro de cuentos Las eternidades, de Felix S√°nchez.De vuelta a mis or√≠genes, participo en panel sobre ciencia ficci√≥n y fantas√≠a cubanas, junto al avile√Īo Yasmany Rodr√≠guez Alfaro, la holguinera Mariela Varona y el habanero Erick Motta, voz principal de esos g√©neros en la Isla y bromista consumado. Su taller sobre fantaciencia se colma con los j√≥venes ¬ęcronopios¬Ľ, admiradores que le siguen a todas partes en ¬ęmodo grupie¬Ľ, fascinados. Motta, de sombrero de ala ancha y bast√≥n tallado, se deja querer.

Subdirector del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, trae el libro de cuentos La casa de la discreta despedida, de la Varona, publicado hace una década por la editorial Cajachina, de esa institución fundada por el legendario Eduardo Heras León.

La feria se dedica a una mujer fascinante e irreverente, la escritora y editora Carmen Hern√°ndez Pe√Īa, suerte de hechicera celta, que ha declinado recibir el Premio provincial por la obra de la vida, porque le parece muy ¬ędefinitivo¬Ľ, como un cierre a su creaci√≥n literaria. En su caser√≥n asaltado a deshora, cuyo patio huele a madreselvas, bebemos caf√© de medianoche merodeados por gatos inquietantes.

La escritora Carmen Hern√°ndez presenta poemario de Eduardo Pino.

La escritora Carmen Hern√°ndez presenta poemario de Eduardo Pino.Tambi√©n Ciego tiene sus arcanos, sus misterios insondables, tras su apariencia de ciudad llana y apacible, cuyo ecl√©ctico bulevar invita a andar en medio del trasiego de transe√ļntes y el v√©rtigo de los patinadores adolescentes.

La feria incluye, adem√°s de paneles, presentaciones literarias y homenajes, sesiones sobre escritura de haikus y d√©cimas y la premiaci√≥n de varios concursos en el espl√©ndido caf√© literario¬†Estaciones, de la librer√≠a ¬ęJuan Antonio M√°rquez¬Ľ, una coherente simbiosis entre comercio de libros y servicio gastron√≥mico.

El libro de cuentos fant√°sticos Girasoles en el fin del mundo, de Elaine Vilar y publicado por Ediciones La Luz, presentado por Mariela Varona.

El libro de cuentos fant√°sticos Girasoles en el fin del mundo, de Elaine Vilar y publicado por Ediciones La Luz, presentado por Mariela Varona.La noche de apag√≥n frente a la librer√≠a nos depara sorpresas, m√°s all√° de la t√≠pica canch√°nchara. Una competencia de danzantes callejeros se sucede en el portal, vertiginosa, din√°mica, esquizofr√©nica, exquisita. La gente les hace coro y, para sorpresa nuestra, tambi√©n los transe√ļntes devienen bailarines en una coreograf√≠a inesperada.

Son jóvenes que se juntan en la librería para bailar, algunos provienen del mundo de la danza, otros la llevan en la sangre y es bastante. El espíritu de la noche contagia y nos vamos al hospedaje, gozosamente sorprendidos de que, en medio del áspero contexto, la juventud baile sabrosamente amnésica, optimista, transpirando alegría.

Presentaci√≥n de la colecci√≥n Abrirse las constelaciones, de Ediciones La Luz, en Plaza Ciego del √Ānima.

Presentaci√≥n de la colecci√≥n Abrirse las constelaciones, de Ediciones La Luz, en Plaza Ciego del √Ānima.Los holguineros hemos llevado los audiolibros y libros electr√≥nicos de Ediciones La Luz, que no se presentar√°n pues fallar√° la corriente en el √°rea digital, mas se agradece el esfuerzo de los organizadores, encabezados por dos guerreras: Natacha Cabrera, la poetisa y profesora de m√ļsica que dirige Ediciones √Āvila, y Yanelis Santos, al frente del Centro Provincial del Libro.

Habr√° momentos emotivos como el encuentro con el narrador F√©lix S√°nchez en perenne batalla con la memoria, o la presentaci√≥n del best seller de Ediciones √Āvila,¬†Guardianes de Cassinga, cuyos autores, Yeniska Mart√≠nez y Dagoberto Massip, recopilaron durante tres lustros la informaci√≥n necesaria acerca de esa epopeya, donde perecieron ocho internacionalistas avile√Īos.

El libro, cuya cubierta huele a tinta del poligráfico de Villa Clara, se terminó de encuadernar y cortar a mano esa madrugada, en una interminable jornada de esfuerzo altruista, encabezada por un hombre orquesta, Daniel Cruzata.

Premiación del concurso de cuentos de ciencia ficción.

Premiaci√≥n del concurso de cuentos de ciencia ficci√≥n.El presentador Rafael de √Āguila luce su emotiva oratoria √©pica, los ancianos sobrevivientes no disimulan las l√°grimas, agradece el embajador de Namibia: a la saz√≥n, un ni√Īo sobreviviente de la matanza sudafricana.

Momento jocoso sobreviene previo al lanzamiento de la novela de Mariela Varona,¬†Las puertas de la perversi√≥n, cuyo espacio, la plaza Ciego del √Ānima, se colma de ni√Īos ante el azoro de la narradora holguinera, que corre a prevenir a las maestras acerca de su obra plena de inquietante erotismo. Pronto se aclara que all√≠ se iba a presentar una danza escolar, momento aplazado por el apag√≥n, y que los ni√Īos solamente desean ver c√≥mo sus compa√Īeritas bailan un estilizado mambo.

La fraterna emulaci√≥n entre el evento provincial y la anunciada Feria de Mor√≥n pondr√° una nota de color, cuando Miguel √Āngel Lanz, bailar√≠n y librero, fantasee sobre futuras ediciones de la cita del libro.

Partimos con el amanecer de un d√≠a raro para la Isla, pero algo se nos queda en Ciego de √Āvila, reteni√©ndonos, como el afecto de nuestro anfitri√≥n, el descendiente de sefard√≠es Manolo Castro, y su familia, y la amabilidad de tanta gente buena y sencilla, de donde emana la m√≠stica fascinante de esta tierra.

Premios para editoriales de la AHS en la Feria del Libro

En la reciente XXXII Feria Internacional del Libro de La Habana, realizada del 14 al 24 de febrero, los sellos editoriales de la AHS protagonizaron importantes jornadas del programa, donde presentaron las novedades de sus cat√°logos, principalmente en el Pabell√≥n Cuba, la fortaleza San Carlos de la Caba√Īa y la Casa de la Poes√≠a, en la Habana Vieja, esta √ļltima sede del XII Encuentro de J√≥venes Escritores de Iberoam√©rica y del VII Encuentro Internacional de Promotores de la Poes√≠a.

T√≠tulos de poes√≠a, narrativa, ensayo y teatro, sobre todo, fueron presentados por sus autores e invitados, como muestra del trabajo de Ediciones La Luz (Holgu√≠n), Sed de Belleza (Villa Clara), Ancoras (Isla de la Juventud), Reina del Mar (Cienfuegos) y Aldab√≥n (Matanzas). A ello se suma, en el caso de La Luz, el lanzamiento de la campa√Īa de promoci√≥n literaria ‚ÄúLa claridad avanzada‚ÄĚ, dos cap√≠tulos de la serie documental hom√≥nima y la convocatoria del 25 Premio Celestino de Cuento.

Precisamente La Luz recibi√≥, en la Sala Nicol√°s Guill√©n de La Caba√Īa, el Gran Premio del Lector con el poemario Consejos para no acatar, del tambi√©n narrador, ensayista y etn√≥logo Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura y Maestro de Juventudes de la AHS. ‚ÄúSiempre he tenido en mi mente y en mi coraz√≥n la palpitaci√≥n, la vibraci√≥n de la poes√≠a. Al saber de este premio me doy cuenta de que la gente la ama. ¬°Qu√© peligro vivir sin poes√≠a, qu√© riesgo! Este es un triunfo de la poes√≠a‚ÄĚ, afirm√≥ Barnet poco antes de recibir el Premio. Consejos para no acatar cuenta con la edici√≥n de Luis Yuseff, dise√Īo de Frank Alejandro Cuesta e imagen de cubierta de Ernesto Ranca√Īo.

Esta es, adem√°s, la primera vez que un poemario obtiene el Gran Premio del Lector, reconocimiento que se otorga a aquellos t√≠tulos con mayor √≠ndice de ventas o de m√°s r√°pida circulaci√≥n, tras consultar las estad√≠sticas comerciales y las preferencias de los lectores en el a√Īo, obtenidas a trav√©s de la red de librer√≠as y el Observatorio Cubano del Libro. El Premio del Lector implica, tambi√©n, la reimpresi√≥n de los libros en el plan editorial del a√Īo 2025, como expresan sus bases.

Adem√°s, La Luz mereci√≥ el reconocimiento La Puerta de Papel con la antolog√≠a El √°rbol del mundo. Selecci√≥n de poetas de Holgu√≠n, compilada por el joven poeta Norge Luis Labrada y con pr√≥logo del intelectual holguinero Manuel Garc√≠a Verdecia. Este es un libro que destaca por su calidad art√≠stica, edici√≥n y dise√Īo, al reunir la obra de 23 j√≥venes con una calidad indiscutible y adem√°s por su coherencia generacional que resulta un aporte a la cr√≠tica literaria en la actualidad, resalt√≥ el jurado presidido por Elizabeth D√≠az e integrado por Darling Reyes y Jes√ļs David Curbelo. El √°rbol del mundo. Selecci√≥n de poetas de Holgu√≠n cuenta con edici√≥n de los poetas Luis Yuseff y Elisabeth Soto, y dise√Īo de cubierta e interiores del escritor y artista gr√°fico Robert R√°ez.

Aldab√≥n, de Matanzas, tambi√©n sello de la AHS, recibi√≥ otro de los premios La Puerta de Papel, con la antolog√≠a personal de poes√≠a para ni√Īos y j√≥venes de Jos√© Manuel Espino, Rosa de los vientos.

El premio La Puerta de Papel es entregado cada a√Īo a casas del Sistema de Ediciones Territoriales (SET). El Gran Premio, este a√Īo, lo recibi√≥ Horario abierto, de Marta Vald√©s, por Ediciones Matanzas.

Premios para Ediciones La Luz en Feria del Libro de La Habana

Dos galardones recibió Ediciones La Luz, editorial de la Asociación Hermanos Saíz en Holguín, durante la jornada de viernes en la XXXII Feria Internacional del Libro de La Habana.

Uno de ellos es el premio La puerta de papel, m√°ximo reconocimiento que otorga el Instituto Cubano del Libro (ICL) al trabajo de dise√Īo, ilustraci√≥n y acabado del libro, as√≠ como al autor, concedido a la antolog√≠a ¬ęEl √°rbol del mundo. Selecci√≥n de poetas holguineros¬Ľ.

El poemario, compilado por el escritor Norge Luis Labrada, re√ļne la obra de 23 j√≥venes autores, en su mayor√≠a pertenecientes a la AHS y varios miembros tambi√©n de la Uneac, quienes nacieron entre 1985 y 1997.

¬ęEl √°rbol del mundo¬Ľ cuenta con edici√≥n de los poetas Luis Yuseff y Elizabeth Soto, y dise√Īo de cubierta e interiores del escritor y artista gr√°fico Robert R√°ez.

Por su parte, el poemario ¬ęConsejos para no acatar¬Ľ, del destacado intelectual Miguel Barnet, logr√≥ categor√≠a de Gran Premio entre los Premios del Lector, que entrega el ICL a los t√≠tulos m√°s vendidos durante el a√Īo anterior a nivel nacional, aunque se tienen en cuenta su calidad y trascendencia.

El libro del Premio Nacional de Literatura cuenta con edici√≥n de Luis Yuseff, dise√Īo de Frank Alejandro Cuesta e imagen de cubierta de Ernesto Ranca√Īo.

Ediciones La Luz ha tenido una destacada participación en varios espacios de la FILH 2024.

La Luz y su ‚Äúclaridad avanzada‚ÄĚ en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de La Habana, del 15 al 25 de febrero, cuenta con la presencia de Ediciones La Luz, sello de la AHS en Holguín, con la presentación de varias de las novedades de un amplio catálogo que la distingue entre las casas editoras cubanas más importantes y en el que confluyen los reconocidos autores con jóvenes voces.

La obra de escritores miembros de la secci√≥n de Literatura de la AHS en la provincia caracteriza parte de la propuesta de La Luz para esta Feria, dedicada a la Rep√ļblica Federativa de Brasil. En ella destaca El √°rbol del mundo. Selecci√≥n de poetas en Holgu√≠n, antolog√≠a compilada por Norge Luis Labrada que pone en circulaci√≥n los hallazgos l√≠ricos de veintitr√©s autores, en edades comprendidas entre los veinticinco y los treinta y siete a√Īos. Esto ‚Äúle confiere ese tono de frescura y aptitud irruptora. Todos ya tienen alguna obra publicada y muchos han recibido premios diversos, lo que nos advierte de que no se trata de balbuceos iniciales, sino labor de crecimiento‚ÄĚ, asegura en el pr√≥logo el reconocido intelectual holguinero Manuel Garc√≠a Verdecia. Entre los autores reunidos encontramos a Karina Mora, Elizabeth Soto, Liset Prego, Camilo Noa, Ana G. Ramos, Rebeca Torres, Alejandro Batista, Frank Alejandro Cuesta, Erian Pe√Īa, Reynaldo Zald√≠var, Andr√©s Cabrera, Katherine Perzant, Susel Leg√≥n e Idania Salazar. Sus voces le confieren a esta selecci√≥n ‚Äúuna coherencia escritural y una unidad sustancial que la convierte en cr√≥nica emotivo-reflexiva de este tiempo‚ÄĚ, subraya Garc√≠a Verdecia.

Precisamente a varios de estos j√≥venes escritores antologados en El √°rbol del mundo pertenecen los libros que La Luz presentar√° en sitios como el Pabell√≥n Cuba, sede nacional de la AHS, el Complejo Morro-Caba√Īa, la Casa de la Poes√≠a y la Casa Vitier Garc√≠a Marruz, como: An√°lisis de la forma, de Ana G. Ramos, ‚Äúespl√©ndido y terrible‚ÄĚ cuaderno donde ‚Äúlo grotesco, incluso lo de mal gusto, posee una solapada dosis de belleza que a muy pocos poetas les importa exponer‚ÄĚ; Hojarasca de las formas, de Erian Pe√Īa, poemario con una ‚Äúescritura impecable, intertextual, casi narrativa‚ÄĚ, en el que la ‚Äúefectividad de las herramientas de su autor radica en el empleo de la metapoes√≠a, y por lo tanto en la creaci√≥n del poeta a modo de protagonista de su obra‚ÄĚ; Rituales de culpa, de Jos√© Luis Laguarda, quien ‚Äúes capaz de crear un sistema para que la poes√≠a simplemente suceda‚ÄĚ en un cuaderno donde ‚Äúhay una manifiesta exactitud en sus versos, un aparente orden en el caos donde el contrasentido avanza hacia lo razonable, y lo c√≥smico interact√ļa con lo dom√©stico‚ÄĚ; y la novela Al son de la calavera, de Andr√©s Cabrera, en el que la ciudad de Holgu√≠n y sus habitantes ‚Äúviven en un futuro dist√≥pico que provoca risa y reflexi√≥n‚ÄĚ y ‚Äúel humor negro y el absurdo se confabulan para narrar acontecimientos que distorsionan nuestra realidad y nos hacen mirarla con el ojo cr√≠tico necesario‚ÄĚ.

Adem√°s de impresos como parte de la colecci√≥n ‚ÄúAbrirse las constelaciones‚ÄĚ, los cuadernos se presentar√°n en formato digital (e-book) y una selecci√≥n de sus textos integra un audiolibro, en la colecci√≥n Quemapalabras, para llevar a un n√ļmero mayor de lectores y formatos la obra de los autores incluidos en el plan de este reconocido sello cubano.

Teor√≠a de las flores salvajes, obra de teatro de la holguinera Katherine Perzant incluida en la colecci√≥n Abrirse las constelaciones, es una de las novedades de La Luz que se presentar√° en la Feria del Libro habanera. El mismo es ‚Äúuna operaci√≥n po√©tica sobre la memoria: eventos tipogr√°fiados en su agendita para no olvidar, notas de voces en el tel√©fono para fechas se√Īaladas. En √©l encontrar√° dos obras: Cabo de Hornos y Cempas√ļchil, que ensayan desde el sustrato memorioso de la luz o la sinastr√≠a de las almas gemelas‚ÄĚ. Adem√°s: Girasoles en el fin del mundo, de Elaine Vilar Madruga, que obtuvo el Premio Celestino de Cuento y posee un ‚Äúlogrado lenguaje, profundidad y a la vez elegante hechura, y un regalo para sus necesarios lectores, con personajes que resonar√°n en la memoria posterior a su lectura con el cimbrar de lo humano‚ÄĚ; y Traducci√≥n ap√≥crifa, de Mail√≠n Vald√©s, en la colecci√≥n Analekta, poemario que mereci√≥ el Premio ‚ÄúEl √°rbol que silva y canta‚ÄĚ, certamen organizado por la AHS del municipio B√°guanos.

Otro t√≠tulo es Camino de herej√≠as. Acercamiento a la historia de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, de Yasel Toledo, presidente nacional de la AHS, que resulta ‚Äúuna excelente compilaci√≥n donde se encuentra la evoluci√≥n cr√≠tica de la AHS a trav√©s de entrevistas a sus presidentes y un enfoque de los congresos y encuentros con artistas. Cuenta con planteamientos est√©ticos relacionados con el arte en el pa√≠s; y se trata, igualmente, de una recopilaci√≥n de las vicisitudes que ha tenido la misma en m√°s de 30 a√Īos‚ÄĚ.

Varios libros incluidos en la colecci√≥n Quemapalabras est√°n incluidos en el programa de presentaciones: Un cuento diferente cada noche. Voces de Celestino, propuesta compilada por Luis Yuseff a prop√≥sito de 24 Premio Celestino de Cuento y a los ochenta a√Īos del natalicio de Reinaldo Arenas, autor de la novela Celestino antes del alba, en la que ‚Äúvarios escritores premiados en este certamen aparecen reunidos en este audiolibro que, si no se aproxima todav√≠a a una antolog√≠a, es por mucho, una muestra exquisita de la joven literatura cubana que contiene los presupuestos m√°s altos de la narraci√≥n‚ÄĚ; Quiero escribir con el silencio vivo, poemas de la Premio Nacional de Literatura Fina Garc√≠a Marruz, tambi√©n impreso en la colecci√≥n Analekta; y Una cantidad misteriosa, versos del tambi√©n novelista y ensayista Cintio Vitier, Premio Nacional de Literatura, un audiolibro que contiene diez textos en la voz de igual n√ļmero j√≥venes poetas. En esta propuesta se mezclan las sonoridades electr√≥nicas del Dj productor Artemio Viguera (DjArte), que experimenta con sonoridades insertando las voces de los j√≥venes poetas holguineros de la selecci√≥n que declaman versos de Cintio Vitier.

En la misma colecci√≥n encontramos: Carne roja, poemario de Reynaldo Zald√≠var; En busca de la piedra verde, cuaderno para ni√Īos de la estadounidense Alice Walker; √Čl y yo sumamos dos, de la pinare√Īa Nersys Felipe, reconocida con el Premio Nacional de Literatura; La casa de los gatos perdidos, de la holguinera Liset Prego; El final de los finales felices, del narrador Rub√©n Rodr√≠guez; y Cuentos nuevos que parecen antiguos, del importante autor para ni√Īos y j√≥venes Luis Caiss√©s, presente tambi√©n en formato impreso.

Como parte de las iniciativas que realiza la editorial se presentar√°, asimismo, la campa√Īa de promoci√≥n de la lectura ‚ÄúLa claridad avanzada‚ÄĚ; dos cap√≠tulos de la serie documental hom√≥nima de Luis Yuseff y Gerardo Perdomo sobre la historia del sello editorial, y la convocatoria del 25 Premio Celestino de Cuento que se celebrar√° del 10 al 15 de junio y dedicar√° sus espacios a los 25 a√Īos del cuento ‚ÄúFlora y el √°ngel‚ÄĚ, de Rub√©n Rodr√≠guez, ganador de su primera edici√≥n en 1999, al argentino Julio Cort√°zar en los 40 a√Īos de su muerte y al cubano Onelio Jorge Cardoso, en el 110 aniversario de su natalicio.