Herzog

Con ojos de cinéfilo #14

Estos textos ‚Äďfragmentarios, arb√≥reos, convergentes‚Äď no pretender, quiz√° salvo algunas excepciones, acercarse a un filme en todos o la mayor√≠a de sus elementos, cuestionarlo ensay√≠sticamente, criticarlo; parten m√°s bien de cuestiones espec√≠ficas, escenas, momentos a ‚Äúatrapar‚ÄĚ, gui√Īos desde la posmodernidad y desde la mirada del homo ludens. M√°s que otra cosa, estos textos son las recomendaciones de un cin√©filo empedernido, que cuando le preguntaron si prefer√≠a el cine o la sardina, eligi√≥ sin dudas al primero. Pel√≠culas bastante recientes, nominadas y ganadoras de premios en festivales de cine.

***

Ver Dios y el diablo en la tierra del sol y leer La guerra del fin del mundo. La primera, el cl√°sico filme de 1964 del brasile√Īo Glauber Rocha, l√≠der del movimiento conocido como Cinema Novo. La segunda, una de las grandes novelas de Mario Vargas Llosa, publicada en 1981. No importa el orden, aunque lo mejor es no distender el tiempo entre una y otra. Tratar de que una contin√ļe a la anterior. La obra de Rocha, conocida por abordar temas pol√≠ticos, combina misticismo y folclore, tradici√≥n e historias del sert√£o (el sert√≥n, una vasta regi√≥n semi√°rida del nordeste brasile√Īo). Y la novela del Nobel peruano, su primera novela hist√≥rica, y la m√°s dif√≠cil de escribir, seg√ļn ha confesado, nos traslada precisamente a este nordeste brasile√Īo de finales del siglo XIX, azotado por sequ√≠as y plagas, hambre y misticismo (un poco como en las narraciones y los paisajes de Juan Rulfo). Y ya all√≠, cerca del cambio de siglo y del posible fin del mundo, presenciamos, somos part√≠cipes, como si lo estuvi√©ramos palpando, viviendo, de la Guerra de Canudos, enfrentamientos entre el ej√©rcito, en diferentes expediciones, y los yagunzos (campesinos) liderados por Antonio Conselheiro, una especie de Mes√≠as redentor, que lleva una cruzada por restaurar las normas de la fe. Monarqu√≠a contra Rep√ļblica, tradici√≥n contra modernidad (civilizaci√≥n y barbarie). Diferentes caras de una misma moneda.

En el filme de Rocha, nominado a la Palma de Oro en Cannes, encontramos el desolado (y desolador) nordeste del Brasil, la tierra abandonada, el sert√£o con sus bandidos, cangaceiros, sus l√≠deres mesi√°nicos, los problemas del desarrollo desigual y la opresi√≥n de los terratenientes (como Vidas secas, de Pereira dos Santos, y Los fusiles, de Ruy Guerra; leer adem√°s Los sertones, de Euclides da Cunha, tambi√©n sobre la Guerra de Canudos). ‚ÄúUna c√°mara en la mano y una idea en la cabeza‚ÄĚ, era el lema del movimiento, con notable influencia del neorrealismo italiano como tambi√©n de la nouvelle vague francesa, que hab√≠a hecho a Rocha decir ‚ÄúYo soy el Cinema Novo‚ÄĚ. Adentrarse en uno y otro, sentir sed bajo el sol, rodeado de cactus, irremediablemente perdidos, solos, hasta encontrarse con uno mismo, todo por una idea, con la esperanza de sobrevivir y contarlo, como supieron hacer Glauber Rocha y Vargas Llosa.

Aaron Sorkin en el banquillo de un juicio en Chicago

Aaron Sorkin (Nueva York, 1961) realiz√≥ su √≥pera prima con Molly‚Äôs Game (2017) y ahora repite tras las c√°maras con El juicio de los 7 de Chicago (2020), previsto inicialmente para que fuera dirigido por Steven Spielberg. El autor del guion de Malicia (Harold Becker, 1993), El presidente y Miss Wade (Rob Reiner, 1995), La guerra de Charlie Wilson (Mike Nichols, 2007), la oscarizada La red social (David Fincher, 2010), Moneyball: Rompiendo las reglas (Bennett Miller, 2011) y Steve Jobs (Danny Boyle, 2015), entre otros, explora uno los grandes subg√©neros de Hollywood, los dramas judiciales, como lo hizo en Algunos hombres buenos (1992), basada en su propia obra teatral y dirigida por Rob Reiner, y tambi√©n en La red social, sugerente disecci√≥n sobre la fundaci√≥n y primeros a√Īos en Harvard de Facebook.

Pero en El juicio de los 7 de Chicago, Aaron Sorkin se queda lejos de la altura de aquellas pese a lo que muchos han llamado la ‚Äúoportunidad pol√≠tica‚ÄĚ del momento, los galardones y el virtuosismo de varios int√©rpretes de un reparto coral. Pese incluso a contraponer ‚Äúla verdad‚ÄĚ de los hechos y la versi√≥n estatal, la b√ļsqueda de justicia real y los obst√°culos del poder que impiden llegar a esta. Todo ello para reflexionar sobre cuestiones como la contracultura, la violencia pol√≠tica, las formas de protesta y las contradicciones y miserias del sistema sociopol√≠tico de su pa√≠s en la d√©cada del sesenta. Aqu√≠ aborda el juicio celebrado entre marzo de 1969 y febrero de 1970, uno de los episodios m√°s representativos de la contienda pol√≠tica y cultural entonces en Estados Unidos; un suceso que puso frente al estrado a varios de los l√≠deres de la izquierda y de los movimientos civiles contra la intervenci√≥n en Vietnam, acusados de incitar las revueltas callejeras ocurridas un a√Īo antes en la ciudad de Chicago durante la Convenci√≥n Nacional del Partido Dem√≥crata, que declarar√≠a a Hubert H. Humphrey como su candidato presidencial (quien luego perdi√≥ contra el republicano Richard Nixon). En Chicago, para generar un masivo movimiento de protesta antib√©lico, confluyeron distintos sectores del progresismo y la izquierda.

Varios de sus l√≠deres ‚Äďcomo Abbie Hoffman (interpretado por un notable Sacha Baron Cohen) y Jerry Rubin (Jeremy Strong) del Youth International Party (Yippies); Tom Hayden (Eddie Redmayne) y Rennie Davis (Alex Sharp), de la Students for a Democratic Society; David Dellinger (John Carroll Lynch), de Mobilization to End the War in Vietnam (MOBE); Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II), del Partido de las Panteras Negras; y John Froines (Daniel Flaherty) y Lee Weiner (Noah Robbins)‚Äď fueron detenidos, acusados de conspiraci√≥n contra la seguridad nacional, en lo que fue un juicio del Estado contra estos movimientos civiles. Los que, al inicio del mismo, ser√≠an llamados los Chicago Eight pronto se convirtieron en los Chicago Seven: a pesar de que la evidencia contra Bobby Seale, cofundador de las Panteras Negras, era bastante escasa ‚Äďfue un remplazo de √ļltimo minuto para Eldridge Cleaver, tambi√©n de las Panteras, y hab√≠a estado en Chicago solo dos d√≠as de la convenci√≥n‚Äď, Seale fue atado y amordazada con cinta en el juicio por sus ataques verbales contra el juez Hoffman, y luego separado del caso y sentenciado a cuatro a√Īos de prisi√≥n (hecho que destaca el filme al subrayar la diferencia con que se le trat√≥ sobre el resto de acusados, al ser el √ļnico negro juzgado en este famoso juicio en un contexto racista).

El cineasta sabe exprimir las partes m√°s absurdas de la sociedad y la pol√≠tica estadounidense ‚Äďcomo bien hizo en la popular serie El ala oeste de la Casa Blanca‚Äď, incluyendo gags en momentos supuestamente serios, y utilizando personajes secundarios como resortes c√≥micos de la trama, aunque sin perder la seriedad del tema. En la pel√≠cula estamos frente a una gran farsa ‚Äďel juicio viene a ser el protagonista del filme‚Äď, as√≠ que si todo es una farsa es in√ļtil tom√°rselo en serio, nos dice el personaje de Abbie Hoffman, interpretado por el popular humorista ingl√©s Sacha Baron Cohen (quien, por cierto, ese a√Īo estren√≥ la segunda parte de su exitosa y tambi√©n pol√©mica comedia Borat, dirigida por Jason Woliner).

Si bien es cierto que el filme cuenta con varios de los ‚Äúsorkinismos‚ÄĚ que caracterizan los guiones de Sorkin ‚Äďdi√°logos r√°pidos, brillantes y con un h√°bil uso del sentido del humor; mon√≥logos en los que los personajes manifiestan su ideolog√≠a sin cortapisas; cierto romanticismo pol√≠tico, incluso a√Īoranza; pasi√≥n democr√°tica; falta de personajes femeninos de peso‚Äď, a esta pel√≠cula le hubiera convenido tener a alguien m√°s detr√°s de c√°mara.

Aunque la narraci√≥n vincula de forma paralela el juicio con los hechos previos, lo que aporta riqueza al relato, pues no funciona como una mera aclaraci√≥n de lo sucedido, en el filme prima m√°s bien la fluidez para retratar la historia que el intento de aportar ideas originales. Su trabajo es pulcro, casi intachable, pero se queda un poco en lo com√ļn a la hora de establecer un tono que no potencia del todo lo que sucedi√≥ realmente o lo que se quiere mostrar. Ah√≠ la pel√≠cula se siente funcional, es cierto, pero la pregunta ser√≠a c√≥mo trascender el material creado por √©l mismo, por Aaron Sorkin. Si bien el director prioriza una explicaci√≥n algo convencional del contexto, como para ‚Äúubicarnos‚ÄĚ, varios de los personajes centrales acaban cediendo importancia y, entre idas y venidas, sentimos que el ritmo ha tomado fuerza un poco tarde. Abundan decisiones torpes que lastran el potencial del nudo, incluidos los flashbacks sobrantes, y que hubieran podido explotar m√°s el crucial duelo entre el programa pol√≠tico de Tom Hayden y Abbie Hoffman. Queda as√≠ tambi√©n opaco el final y su √©pica anecd√≥tica y bastante efectista, con visos conmovedores, en la ‚Äútoma de conciencia‚ÄĚ realizada por Hayden y el fiscal Richard Schultz (Joseph Gordon-Levitt).

Al final parece que todas son piezas de una partida de ajedrez dise√Īada de antemano y ejecutadas con precisi√≥n, pero sin demasiada chispa (o la que ha demostrado en otros filmes). Esto es algo que se intenta compensar a partir de algunas escenas especialmente llamativas, pero que recalcan que las principales virtudes de la pel√≠cula est√°n m√°s en el guion (ha tenido varios premios y nominaciones en esta categor√≠a, incluidos los BAFTA y los Globos de Oro, y estuvo entre los favoritos de los Oscar) y en lo que aportan los actores, que en la propia direcci√≥n de lo que pudo ser una cinta sino memorable, al menos s√≠ importante. Es como beber caf√© descafeinado cuando prefieres una taza bien cargada de cafe√≠na.

A pesar de ciertos momentos de un montaje raudo y elaborad√≠simo, El juicio de los 7 de Chicago est√° mucho mejor escrita y actuada que dirigida. Eso sin contar cierto halo de autocomplacencia y autoimportancia que no era necesario y que evidencia la posici√≥n de un Aaron Sorkin entre agradable y convencional ‚Äďaunque s√≠ vale la pena verla, claro que s√≠‚Äď a la hora de captar uno de los sucesos m√≠ticos de una d√©cada bastante turbulenta y prol√≠fica.

***

La misi√≥n (Roland Joff√©, 1986) y Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1992). Dos filmes que aparentemente poco tienen que ver, salvo los magn√≠ficos paisajes de las selvas sudamericanas, de tupidos bosques y turbulentos r√≠os, y de que en ambos aparezcan misiones cat√≥licas en lo intrincado del paraje: en la segunda apenas un momento; en la primera, la base en s√≠ del filme, el mantenimiento o la destrucci√≥n de estas misiones jesuitas. Adem√°s de la importancia de luchar por aquello justo, valedero, o por lo que se sue√Īa‚Ķ La misi√≥n, famosa tambi√©n por la m√ļsica del maestro italiano Ennio Morricone, nos muestra a unos j√≥venes Robert De Niro y Jeremy Irons (y un mucho m√°s joven, en un papel secundario, Liam Neeson). En la de Herzog, un magn√≠fico Klaus Kinski se luce en la piel de Brian Sweeney Fitzgerald, Fitzcarraldo, un irland√©s exc√©ntrico y obsesionado con la √≥pera que quiere construir un teatro en la selva y que debe conseguir el dinero en la industria del caucho. Y aunque Kinski, irascible y pol√©mico siempre, es impactante en todos los trabajos con Werner Herzog, desde Aguirre: la c√≥lera de Dios hasta Cobra verde, pasando, sin dudas, por Nosferatu, fantasma de la noche, en este filme es sencillamente impresionante, grandioso.

En La misi√≥n, el cura interpretado por Jeremy Irons, se arriesga a adentrarse luego de las Cataratas del Iguaz√ļ, donde los misioneros jesuitas intentan evangelizar a los indios guaran√≠es. Los anteriores sacerdotes han sido asesinados y √©l sabe que puede correr similar suerte. Pero lleva un oboe y, aunque se siente observado, incluso amenazado, se sienta tranquilamente y toca su instrumento. Deja las notas escapar, como se√Īal de amistad, de cercan√≠a‚Ķ Y esa es la primera piedra, m√°s bien el primer sonido, para edificar la misi√≥n en la selva.

Mientras que en Fitzcarraldo, Kinski se adentra, remontando el río en un llamativo barco a vapor, en una zona que no ha sido explorada y que permanece virgen a la explotación del caucho. Todos saben que la zona es peligrosa: de las expediciones enviadas apenas han sobrevivido unos pocos; incluso los sacerdotes de la misión cercana han sido asesinado por los indígenas. También se siente observado, vigilado… Pero lleva un destartalado fonógrafo y en la cubierta del barco deja escuchar, mientras avanzan por el río, la voz de Enrico Caruso. Y el italiano, entre los pioneros en realizar grabaciones, contagia la inmensidad de la selva.

Con ojos de cinéfilo #9

Kinski, Herzog y varios clásicos frutos de una íntima enemistad

Klaus Kinski (1926-1991) fue un actor extraordinario y uno de los más polémicos de la historia del cine. Irascible, temperamental y neurótico, bebió del teatro de la crueldad, del abstracto y el experimental, prohibidos durante el nazismo, y aprendió los conceptos de la teoría de la representación que utilizaría en una carrera que inició a fines de la Segunda Guerra Mundial, interpretando monólogos de William Shakespeare y del francés François Villon.

:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/LX7B6YOD2RAAHHTFNGGM5HDVOE.jpg)

Abandon√≥ el teatro, que luego retomar√≠a, y comenz√≥ en el cine en 1948, al mismo tiempo que dejaba una estela de enemigos luego de cada filmaci√≥n. Quiz√° el m√°s famoso de estos ‚Äúcontrincantes‚ÄĚ fue Werner Herzog, fundador del denominado Nuevo cine alem√°n junto a Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders y Volker Schl√∂ndorf. Herzog le dedic√≥ a Kinski el documental Mi enemigo √≠ntimo (1999), que explora la tempestuosa y fruct√≠fera relaci√≥n entre ambos. Podr√≠amos decir que es dif√≠cil hablar de Herzog sin Kinski y viceversa, pues juntos rodaron las que quiz√° sean las pel√≠culas m√°s emblem√°ticas de sus amplias carreras: Aguirre, la c√≥lera de Dios, Woyzeck, Nosferatu, fantasma de la noche, Fitzcarraldo y Cobra verde.

:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/VF7RQ2LWKZECFBBCKVUJBQBPTU.jpg)

Cada una de ellas ‚Äďacabo de repasar Aguirre y Nosferatu‚Äď es un derroche de virtuosismo interpretativo por parte de Kinski y se encuentra entre lo mejor del cine alem√°n y mundial. Herzog prefiere los antih√©roes y Kinski lo era; sus personajes son de singular temperamento frente a un mundo hostil, al borde de la supervivencia. Ellos se rebelan ante lo absurdo de la vida y su lucha contra esta situaci√≥n les lleva a la locura, a la anulaci√≥n total o la propia muerte. Kinski era ‚Äďcomo vemos‚Äď una especie de personaje-actor perenne.

En Aguirre, la c√≥lera de Dios interpreta a Lope de Aguirre, un soldado espa√Īol que se rebel√≥ contra el rey Felipe II, adentr√°ndose en la selva amaz√≥nica en busca de El Dorado, y que acaba, obstinado con la fama y las riquezas, enloqueciendo y llevando a la muerte a sus subordinados. Y en Nosferatu, fantasma de la noche, Herzog realiza una revisi√≥n m√°s que de la archiconocida novela de Bram Stoker, de la cl√°sica pel√≠cula de F. W. Murnau, Nosferatu una sinfon√≠a del terror (1922). All√≠ Kinski se apropia sorprendentemente del sombr√≠o Nosferatu, el ‚Äúno muerto‚ÄĚ (Dr√°cula) que estampa sus colmillos mortales en el cuello seductor de una Isabelle Adjani joven, bell√≠sima y ‚Äúsublime‚ÄĚ, mientras recorre su cuerpo, en una de las escenas sobre la muerte y la posesi√≥n m√°s atractivas y sensuales del cine: Nosferatu sabe que peligra y aun as√≠ se deja ‚Äúatrapar‚ÄĚ por la belleza de la Adjani, belleza que posee y que, al mismo tiempo, lo ‚Äúposee‚ÄĚ a √©l en una suerte de aniquilaci√≥n mutua.

RashŇćmon, a 70 a√Īos del cl√°sico de Akira Kurosawa

Antes de RashŇćmon, Akira Kurosawa (1910-1998) hab√≠a realizado otros diez filmes, pero fue esta pel√≠cula con visos de policiaco, la que dio a conocer internacionalmente a este gran maestro del cine, luego de obtener el Le√≥n de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 1951.

Era la primera vez que en Venecia, en la Secci√≥n oficial, compet√≠a una pel√≠cula no europea ni estadounidense. El filme consagr√≥ a su autor de forma casi autom√°tica, y m√°s all√° del Le√≥n de Oro, hizo que la cinematograf√≠a japonesa se pusiera de forma directa en el foco de atenci√≥n de los ojos cin√©filos del mundo entero, y que el filme, que este 2020 celebra 70 a√Īos de su estreno, se convirtiera en todo un hito del cine. Kurosawa, por entonces con 40 a√Īos, pas√≥ a ser uno de los emblemas del cine japon√©s cl√°sico, junto a Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu y Mikio Naruse. Adem√°s, gracias al reconocimiento del director nip√≥n, el canon cr√≠tico se vio obligado a desperezarse y ampliar sus miras a cinematograf√≠as ajenas a la estadounidense, francesa o italiana, lo que llev√≥ a incluir dentro de las jerarqu√≠as indiscutibles del s√©ptimo arte otras miradas, hasta el momento desconocidas por Occidente.

Y es que RashŇćmon abord√≥, al mismo tiempo, el cine hist√≥rico como representaci√≥n del presente, la expresi√≥n del patetismo descarnado de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, y la verdad como presupuesto relativo y voluble a los designios de cada individuo. Asombrado, despu√©s de verla en Venecia, a Joseph-Marie Lo Duca, cofundador y cr√≠tico de Cahiers du Cin√©ma, RashŇćmon le pareci√≥ una revelaci√≥n: ‚ÄúOccidente ni siquiera imagin√≥ que podr√≠a sorprenderse con una perfecci√≥n tan t√©cnica, un coraje deslumbrante en la b√ļsqueda de los medios, un impulso de la historia tan confuso‚ÄĚ, escribi√≥ ante una obra que requer√≠a otro esfuerzo respecto a una mirada completamente ajena a la producci√≥n occidental normativa, y para la que la informaci√≥n disponible era m√≠nima, entonces casi inexistente.

La hipn√≥tica obra de Kurosawa ‚Äďinspirada en dos cuentos de RyŇęnosuke Akutagawa escritos a inicios de siglo: RashŇćmon (1915) y En el bosque (1922), publicados en Cuba hace unos a√Īos por la editorial Arte y Literatura, y el √ļltimo de ellos, incluido tambi√©n en la antolog√≠a Los policiacos involuntarios, que la misma editorial public√≥ en 2018‚Äď, con gui√≥n de Shinobu Hashimoto (Los siete samur√°is, Vivir) y el propio Kurosawa, da voz a cuatro personajes distintos, en el siglo XII, que narran como supuestos testigos del asesinato de un samur√°i.

Desde esa premisa, la pel√≠cula desarrollaba la versi√≥n de cada uno de los implicados, incluyendo la del propio muerto, para realizar un portentoso trabajo sobre el punto de vista. Por otra parte, el particular uso del flashback es fundamental y casi fundacional de RashŇćmon al exteriorizar la misma premisa relativista de su propia historia, pues los flashbacks son, al mismo tiempo, reales y falsos, contradictorios entre s√≠, ambiguos. Bordeando la l√≠nea entre la verdad y la mentira, su conflicto avanza con la resoluci√≥n como meta ansiada pero nunca alcanzada; y es en su desenlace cuando la pel√≠cula se configura como una terrible imagen de la Segunda Guerra Mundial, en la que no hay verdad, solo v√≠ctimas.

La historia es conocida, se ha escrito mucho sobre el filme, incluso se adapt√≥ al western en 1964 bajo el nombre de The Outrage, con Paul Newman, Claire Bloom y Edward G. Robinson: En un templo en ruinas llamado RashŇćmon tres personajes se cobijan de una tormenta: un monje, un le√Īador y un peregrino comentan los acontecimientos surgidos tras la violaci√≥n de una mujer y el asesinato de un hombre en un bosque; a estos tres testimonios hay que a√Īadir el esp√≠ritu del samur√°i asesinado. Todas las declaraciones coinciden en dos hechos b√°sicos: la mujer del samur√°i no despreci√≥ al violador despu√©s de su acto, y el samur√°i muri√≥ atravesado por una espada o pu√Īal. Adem√°s, los tres implicados se atribuyen la autor√≠a de la muerte (incluido el propio muerto), pero lo relatan de forma que la culpa no recae del todo sobre ellos. Lo √ļnico cierto es que ninguna versi√≥n coincide, y no se sabe cu√°l es en realidad la verdad. Sin embargo, los hechos tienen que ser √ļnicos y similares, pero los relatos, aun partiendo de esa misma realidad, resultan incompatibles e incongruentes. Estos llegan a trav√©s del testimonio del monje budista que asisti√≥ a las confesiones de los protagonistas en la instrucci√≥n policial y el le√Īador, que asisti√≥ a la sesi√≥n y, adem√°s, fue testigo presencial de los hechos, seg√ļn versi√≥n que solo sabemos al final.

El guión usa tres presentes, cuyo intercalado da profundidad y relieve a la historia: el presente narrativo bajo la puerta, el de la instrucción del caso (realizada poco antes) y el de los hechos (tres días antes). La lluvia se emplea para diferenciar el presente narrativo del pasado. La atmósfera que envuelve el relato es sombría, desolada y opresiva, como la que imperaba en Kyoto en la época de las sangrientas guerras civiles que llevaron la destrucción a la urbe y la muerte a sus habitantes. La obra funciona como una exploración del ser humano, su egoísmo y vanidad, sus capacidades y limitaciones, sus relaciones con la verdad.

El guion, uno de los grandes logros del filme, en forma casi de palimpsesto, nos obsequia frases como estas del gran fil√≥sofo Kurosawa: ‚ÄúAqu√≠, en la puerta de RashŇćmon, viv√≠a un demonio y dicen que se fue porque ten√≠a miedo a los hombres‚ÄĚ. Aunque para muchos es una obra que vino a anteceder verdaderas joyas en la carrera del nip√≥n (Vivir, Los siete samur√°is, Trono de sangre, La fortaleza escondida, Yojimbo, Barbarroja, La sombra del guerrero) y que nos muestra al gran Toshiro Mifune a√ļn joven y sin el esplendor interpretativo de otros filmes por los que ser√≠a mundialmente reconocido, no hay dudas que, con un montaje, direcci√≥n y fotograf√≠a exquisitamente compuestos, RashŇćmon es un cl√°sico, no solo en la amplia obra de Akira Kurosawa, que se posiciona en este filme como un narrador visual inigualable, sino en la historia de toda la cinematograf√≠a japonesa y mundial.

No es, por tanto, descabellado se√Īalar el triunfo de RashŇćmon durante aquel Festival de Venecia ‚Äďrodada en exteriores y en plat√≥ (Puerta de RashŇćmon) con un presupuesto modest√≠simo, obtendr√≠a tambi√©n un Oscar honor√≠fico (Mejor pel√≠cula extranjera) y otros premios‚Äď tambi√©n como el detonante de una proyecci√≥n internacional del cine de otras latitudes. Una victoria, la de la pel√≠cula de Kurosawa, sin la que no se puede entender el √©xito y la atracci√≥n que causan fen√≥menos como Par√°sitos, flamante Palma de Oro de Bong Jon-hoo en el pasado Festival de Cannes, o la fascinaci√≥n por la filmograf√≠a de Wong Kar-wai, Apichatpong Weerasethakul, Kim Ki-duk, Chan-wook Park, Hou Hsiao-hsien, sin olvidar los filmes de compatriotas suyos como Naomi Kawase o Hirozaku Koreeda, ambos con reconocimiento cr√≠tico en la actualidad. RashŇćmon fue, quiz√°, la primera piedra de un cine m√°s all√° de Europa y Estados Unidos; un monumento de obligada y necesaria visita para todos.

De lo mejor estrenado en 2020 y que, si no has visto aun, debes tener en lista para este a√Īo:

Agosto (Armando Capó, Cuba).

Bacurau (Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles, Brasil).

Blanco en blanco (Théo Court, Chile).

Bliss (Joe Begos, Estados Unidos).

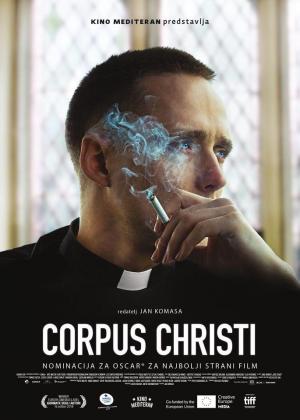

Corpus Christi (Jan Komasa, Polonia).

Da 5 Bloods: Hermanos de sangre (Spike Lee, Estados Unidos).

El lago del ganso salvaje (Diao Yinan, China).

El padre (Florian Zeller, Francia).

Estoy pensando en dejarlo (Charlie Kaufman, Estados Unidos).

Mank (David Fincher, Estados Unidos).

Nunca, casi nunca, a veces, siempre (Eliza Hittman, Estados Unidos).

She dies tomorrow (Amy Seimetz, Estados Unidos).

Sobre lo infinito (Roy Anderson, Suecia).

Verano del 85 (Francois Ozon, Francia).

Zombi Child (Bertrand Bonello, Francia).