La mosca o el horror corporal de David Cronenberg

Uno ve La mosca (1986) y confirma que el cineasta y guionista canadiense David Cronenberg âcomo si hubiera que hacerlo a estas alturasâ es uno de los grandes maestros no solo del cine, sino de lo que se ha denominado âhorror corporalâ en su sentido más amplio. Cronenberg inaugura el concepto de la ânueva carneâ, que elimina las fronteras entre lo mecánico y lo orgánico (Crash, 1996), y explora los miedos humanos ante la transformación fÃsica y la infección, como sucede en La mosca, un remake (más bien una revisión) del filme homónimo de 1958, dirigido por Kurt Neumann, y que, a pensar de sus errores cientÃficos y su tono general, encajaba mejor dentro de los parámetros del terror. Pero él prefirió evitar la parodia, la deconstrucción o la trasposición más o menos literal del primero.

A partir del guion de Charles Edward Pogue, este maestro canadiense que insiste siempre en filmar en Ontario, su provincia natal, y con apoyo del gobierno para incentivar un cine nacional con fondos gubernamentales frente a Hollywood, recuperó la idea original del filme, basada en un relato de George Langelaan publicado en 1957, para llevarla en direcciones más inquietantes. Dejó de lado la propuesta de la primera pelÃcula por inverosÃmil âuna mosca y un hombre intercambiando miembrosâ y, en cambio, tejió una historia más creÃble e inquietante sobre la fusión de ambos seres en una entidad hÃbrida, mutante; un inteligente e interesante estudio del carácter humano ante la degeneración corporal en el que se integran tanto elementos de La metamorfosis (1915) del checo Frank Kafka, como la obsesión del director por el lado más carnal âla carne en sÃâ del ser humano, y que hace que en sus pelÃculas usualmente se mezcle, además, lo psicológico con la parte fÃsica.

A lo largo de su carrera, David Cronenberg ha demostrado no solo comprender sino también transmitir el terror y la repulsión que produce la carne humana. Esa relación de nuestro inconsciente con su inseparable envoltura material golpea al espectador en varias de sus pelÃculas, empezando por Videodrome (1983) y terminando en eXistenZ (1999). Nos estremecemos con el pensamiento y la visión de la carne abierta, corrompida o marchita por obra de la tecnologÃa, o a través de una lenta transformación; o cuando Cronenberg añade otro ingrediente igualmente carnal: el sexo (en La mosca, la novia del protagonista, interpretada por Geena Davis, le dice que está loca por la carne tras el sexo; o en M. Butterfly, de 1993, donde encontramos a Song, una cantante transgénero en la China maoÃsta; o la icónica Crash, que explora la excitación sexual a partir de los accidentes de autos).

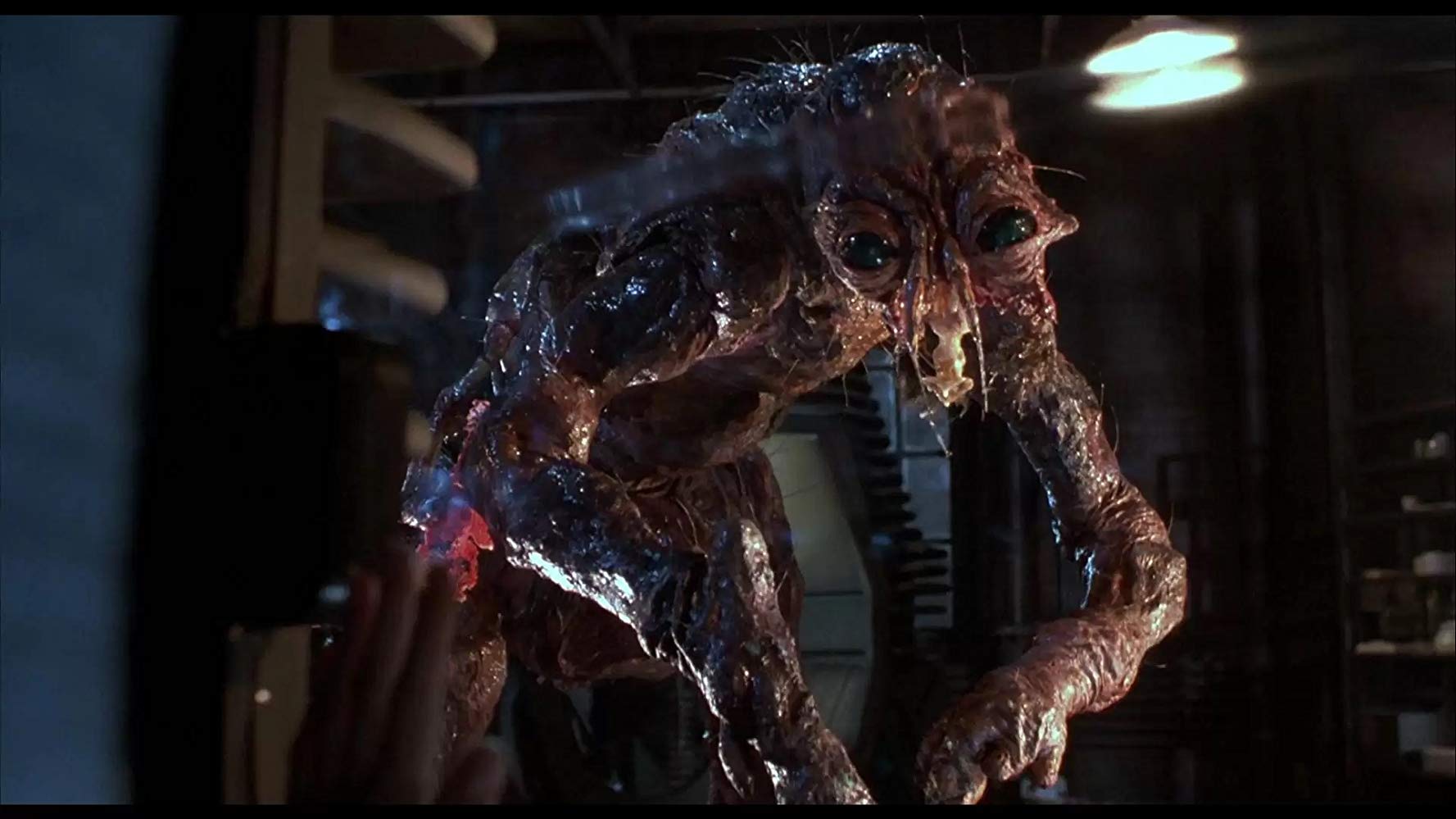

La obsesión de Cronenberg por la carne ây su putrefacciónâ brinda en La mosca altos momentos, desde el desprendimiento de trozos del cuerpo de la criatura hÃbrida (interpretada por Jeff Goldblum) hasta la escena del parto, que hizo que ganara el Oscar al mejor maquillaje, a cargo de Chris Walas. Pero esa obsesión no es solo visual, también proporciona uno de sus núcleos emocionales y conceptuales: el cuerpo del héroe se corrompe, evoluciona a una forma infrahumana, traicionado por las innovaciones tecnológicas que él mismo ha creado. La metáfora de corrupción se ha querido ver también de otras maneras: como una alegorÃa de la mortalidad humana y la frágil envoltura del cuerpo. Contribuyen, asimismo, a la construcción de atmósfera que invade todo el filme, la pálida fotografÃa de Mark Irwin y una oscura banda sonora a cargo de Howard Shore. Y, por supuesto, la acertada interpretación de Goldblum âen lo que muchos han catalogado como el mejor papel de su carreraâ y de Geena Davis. La mosca aportó al género del terror/ciencia ficción uno de sus ejemplos más notables; y ello porque el horror proviene de lugares mucho más profundos que el mero susto o el efecto especial de otros filmes del género.

Porque en La mosca los efectos especiales âindiscutiblemente innovadores para su tiempoâ no están allà simplemente para causar solo la repulsión. Sabemos que la criatura-mosca es repulsiva, pero cuando Jeff Goldblum completa su transformación en lo que él llama âBrundlemoscaâ, el personaje ha pasado a ser interpretado por una marioneta; y sin embargo, nos sentimos tan cercanos a este que sentimos aun la presencia de Goldblum en pantalla.

Lo que convierte a esta pelÃcula en un clásico del género es no se apoya en los efectos visuales o el maquillaje, sino el trasiego de relaciones humanas que aborda, al punto de cobrar, además, los matices de una tragedia romántica. Asà que, dejando aparte toda la parafernalia de carne, mutación y asco, lo que tenemos en La mosca es una historia sobre el carácter humano. Jeff Goldblum nos da lástima porque comprendemos los sentimientos, las debilidades, los errores y los miedos de su personaje. El deterioro progresivo y la carne putrefacta no son más que efectivos añadidos al drama central, de carácter psicológico y con varios niveles. Es por esto por lo que el remake de David Cronenberg âuna de âlas tres Câ del cine de horror contemporáneo, junto con John Carpenter y Wes Cravenâ es tan sólido como obra de arte. Mientras que la de 1958 adolece de inconsistencias cientÃficas y justifica su existencia en la capacidad âya hace tiempo caducadaâ de sobresaltar momentáneamente al espectador, la de Cronenberg nos impacta no por sus imágenes, sino porque apela a los miedos que, latentes en el fondo de nuestras mentes, nos hacen humanos.

Andréi Tarkovski, el cineasta, retrata a Andréi Rubliov, el pintor de iconos

Andréi Rubliov (1966) es una de las altas cumbres del universo llamado Andréi Tarkovski (1932-1986), una joya del cine y de la libertad autoral (aunque se presentó en el resto de Europa siete años después de su primera proyección, ganando premios en Belgrado y Helsinki) y con toda seguridad, uno de sus trabajos más apasionantes y enigmáticos, que se aleja de biopic al uso, erigiéndose en un amplio mosaico de imágenes paradigmáticas y potentes.

Tarkovski âuno de los grandes artistas del cine, con una poética visual incomparable por el nivel de sublimidad lÃrica y pictórica, al igual que la densidad mÃstico-filosófica de sus filmes, que requieren a un espectador contemplativo y perspicazâ consideraba que el cine era âun mosaico hecho de tiempoâ, de modo que lo que lo diferenciaba de otras artes era su capacidad para âatraparâ la realidad de ese tiempo. Su lenguaje cinematográfico es único y fácilmente identificable, algo de lo que no todos pueden lograr, y que en Andréi Rubliov permite que proyecte un ambicioso acercamiento a una de las figuras artÃsticas más relevantes de la pintura rusa, el monje y pintor de iconos Andréi Rubliov (¿1360?-¿1430?) y a una etapa convulsa de la historia nacional (el siglo XV) y de la conformación del alma rusa.

Durante varios años, Tarkovski (director de La infancia de Iván, Solaris, Zerkalo, Stalker, Nostalgia y Sacrificio) y el coguionista de su primer y anterior filme, La infanciaâ¦, de 1962, el también director Andréi Mijalkov-Konchalovski (Runaway Train, Tango & Cash, La Odisea), se dedicaron a escribir el guion de la pelÃcula, aparándose en documentos medievales, tanto literarios como gráficos, y en el arte y la cultura antigua de Rusia. El cineasta necesitaba viajar a una época, y recrear un estilo de vida, hasta en sus más mÃnimos detalles (logrado en la pelÃcula, además, por la dirección artÃstica de Yevgeni Chernyayev, los decorados de S. Voronkov, y el vestuario de M. Abar-Baranovskaya y Lidiya Novi).

En el filme Rubliov no se âexplicaâ a sà mismo, pues Tarkovski prefiere que los contornos de su personalidad y de su alma queden definidos más bien por lo externo a él que por su interior. Por eso la estructura (dividida en los capÃtulos o cantos: âBufónâ, âTeófanes, el griegoâ, âCelebraciónâ, âDÃa del Juicioâ, âAtracoâ, âSilencioâ y âLa campanaâ, y el prólogo y el epÃlogo, en los que no siempre aparece el personaje de Rubliov o no es necesariamente el protagonista de los mismos, pues varias veces ocupa un papel de mero testigo, como en el episodio final de la campana, hermosa metáfora de la fe y pequeña obra maestra, en cuyo final, el blanco y negro de la pelÃcula dará paso al color de los iconos reales de artista ruso) da cuerpo al viaje iniciático de Rubliov no solo en su formulación clásica, sino también como el eterno retorno al propio cÃrculo, ya que Andréi Rubliov vive una peripecia fÃsica casi opuesta a su peripecia espiritual. Mientras va siendo reconocido, aceptado como discÃpulo por Teófanes, el griego, y llegando a pintar importantes sitios, duda cada vez más de sà mismo y, lo que es más importante, llega a perder la fe en el ser humano, al ser testigo de innumerables atrocidades. Una cosa es ser un pintor recluido en una celda y otra muy distinta es ver el mundo y darse cuenta de lo imperfecto del hombre y, quizá, de Dios (ahà radica el pensamiento vital y creador del artista: para Rubliov el sacrificio de Cristo es un ejemplo del que se obtiene una lección de amor; el ser humano no es malvado por naturaleza, sino que tiene la capacidad de redención, y solo asà podemos entender su arte). Para Tarkovski, Rubliov es interesante precisamente por eso: por la conexión entre el artista y la época que le ha tocado vivir, por la imposibilidad de crear en un ambiente ideal, y porque quizá el arte más trascendente e inmortal nace del conflicto entre el hombre y su destino (más de una similitud encontramos entre el Andréi del siglo XX y el iconógrafo ruso).

Cada capÃtulo representa un pasaje independiente sobre el peregrinar de Rubliov: desde que sale del convento en el que se encuentra recluido como monje, hasta llegar a Moscú, donde se dispone a pintar los frescos de la Catedral de la Anunciación, como si este fuera un recorrido por la historia rusa bajo el yugo de los tártaros. Todas las partes, pese a estar dotadas de esa no linealidad, aportarán los matices que finalmente servirán para la comprensión global del filme y de Rubliov; una estructura episódica similar a la que usó Kurosawa (en quien encontramos una singular relación simbiótica con el Rubliov de Tarkovski) en sus evocadores Sueños (1990), y que posibilitó se tratara el tema artÃstico desde diferentes puntos de vista (Tarkovski tenÃa en el japonés uno de sus directores favoritos).

Aunque Tarkovski pudo rodar quizá un 65 % de lo planeado, sobre todo por los recortes presupuestarios que sufrió la producción, Andréi Rubliov es una obra sólida, enigmática, potente. Porque su puesta en escena es capaz de convocar una tensión psicológica enigmática, que surge de una experta dirección de actores y de una mirada insustituible, en la que cada momento captado es âel más importanteâ de la pelÃcula. Los impresionantes exteriores, y los cuidados interiores, fotografiados con la habilidad de Vadim Yusov, asà como la misma historia de Rubliov, no son más que una excusa para que Tarkovski expusiera su filosofÃa sobre la existencia humana, no solamente por su perfección técnica, sino sobre todo por la verdad que emana de sus conclusiones y de cada una de las secuencias. Ni una sola nota falsa. Nada falta y nada sobra en este filme. La cámara, increÃblemente fluida, es como el ojo nervioso de Tarkovski que sigue a los personajes, o se detiene en un objeto, pero casi siempre en grandes tomas en la que se siente el tiempo pasar, y que quizá por ello varias de ellas resulten aburridas o excesivas para algunos espectadores; asà como diálogos largos, o silencios muy prolongados, que llenan un espacio anÃmico creado por la escenografÃa y la cámara, como una vasija que se va llenando de agua.

Por otra parte, Anatoli Solonitsin interpreta a un Rubliov cuyo carácter evoluciona en manos de Tarkovski y sorprende por su espiritualidad interna y su psicologÃa, un actor que desde entonces se convirtió en imprescindible en la obra del director ruso. Encontramos también a Ivan Lapikov, como Cirilo, Nikolai Grinko, que borda a Danil, y sobre todo a Yuriy Nazarov, que da vida a los dos prÃncipes mellizos. Gracias a esto, Tarkovski es capaz de afrontar secuencias inimaginables para otro director entonces: la larguÃsima batalla, perteneciente al episodio âAtracoâ, que nada tiene que envidiar al Kurosawa más épico; la lÃrica de la crucifixión, acaso una ensoñación del propio Rubliov, con la que Tarkovski establece una especie de conexión espiritual entre toda Rusia en base al sufrimiento (la idea que tenÃa gran parte de la sociedad rusa de entonces era precisamente la de tener que sufrir en silencio el mismo tormento que sufrió Cristo); y el largo bloque del âDÃa del Juicioâ, en el que se dan la mano la barbarie (cuando les sacan los ojos a los pintores) con el lirismo más hermoso e enigmático (el polen flotando en las cercanÃas del palacio, mientras dialogan los artistas) y que demuestra que las obras maestras de Rubliov no estuvieron inspiradas en la crueldad de los corazones humanos, sino en la fiereza del siglo en que vivió.

Si Andréi Rubliov (canonizado incluso por la Iglesia Ortodoxa rusa) realizó los más importantes y conmovedores iconos religiosos de su tiempo, Andréi Tarkovski, en esta pelÃcula penetrante, conmovedora, profundamente filosófica y al mismo tiempo históricamente creÃble, como un mazazo en pleno rostro, âpintóâ con la luz de la cámara una época y un carácter profundamente rusos y al mismo tiempo, en esa búsqueda patente desde la primera imagen del filme, ampliamente universal. Cuando veo Andréi Rubliov, filme que posiblemente sea, junto a Guerra y paz, de León Tolstói, la obra más importante del realismo ruso, u otros filmes suyos, recuerdo a Rufo Caballero cuando decÃa jocosamente que Andréi Tarkovski era uno de los cineastas que más daño le habÃa hecho al cine, pues todos los estudiantes querÃan imitarlo y él, Tarkovski, es, sin lugar a dudas, inimitable.

Abel Ferrara revisita las últimas horas de Pasolini

Abel Ferrara (Nueva York, 1951) dirigió en 2014 un biopic sobre los últimos momentos de la vida del escritor y director italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Esto podrÃa parecernos sencillo âaunque nada que tenga que ver con Pasolini lo es, ni su abarcadora y poliédrica obra, ni las circunstancias que aun enturbian los hechos que conllevaron a su muerteâ, si Ferrara no se desligara del biopic al uso para construir un âmosaicoâ a partir de las últimas horas del director de clásicos como Edipo Rey (1967), Teorema (1968) y El Decamerón (1971).

Ferrara ârecordemos Welkome to New York, su biopic sobre Dominique Strauss-Kahnâ más bien articula en Pasolini una historia, escrita junto a Maurizio Ferrara, de obsesiones y anhelos que explora la personalidad y los ambientes cotidianos de uno de los cineastas más amados y odiados en su momento, a partes iguales. Para ello no hace demasiado hincapié en lo polémica que fue la obra del director boloñés y el rechazo que produjo (aunque algo destila, sobre todo en lo relacionado con el estreno de Saló o los 120 dÃas de Sodoma, de 1975).

Contra todo pronóstico Ferrara evitó las teorÃas conspiratorias y se centró en la versión tradicional âla más conocida y aceptada en el proceso judicial, no exenta de discusiónâ del asesinato de Pasolini. Esta lo relacionada a Pino Pelosi, un menor de edad con quien el poeta se encontraba en las playas de Ostia, aunque el filme refuerza la lógica teorÃa, patente en los juicios realizados, de la participación de más personas en la muerte de Pier Paolo. âTodo el mundo en Roma cree saber quién asesinó a Pasoliniâ, dijo, cuando el estreno de la pelÃcula, Abel, quien realizó una profunda investigación en esa ciudad antes de filmar. âA estas alturas igual no es tan importante saber qué pasó esa noche. El tipo está muerto, y nada de lo que hagamos o digamos le traerá otra vez a la vidaâ, ha subrayado Ferrara (para esto recomiendo más bien Pasolini, un delitto italiano, de Marco Tullio Giordana, de 1995, centrado en el proceso judicial que conmovió a toda Italia y parte del mundo).

En lo personal Pasolini más bien se me antoja una especie de homenaje consiente, un filme sobre la profunda admiración del director de The Addiction (1995) y The Funeral (1996), y también de Willem Dafoe, quien âreviveâ al italiano, a âun cineasta mayorâ, como ha dicho Ferrara.

Esta admiración âsin centrarse en especulaciones o polémicas, sino captar lo âposibleâ sobre aquellos sucesosâ está presente a lo largo de todo el filme: desde la música, los actores que participan y esa especie de âescritura fÃlmicaâ de los proyectos dejados sin concluir por Pasolini (la novela Petróleo y la pelÃcula que comenzaba a perfilar con el tÃtulo Porno-Teo-Kolossal) y que el cineasta estadounidense de ascendencia italiana alterna con sus últimas vivencias: su llegada de Estocolmo; la finalización de Saló o los 120 dÃas de Sodoma; el encuentro en su casa con el periodista de L´Unitá, Furio Colombo; la cena con sus actores habituales, entre ellos Ninetto Davoli; hasta el que será su último itinerario, junto al joven Pelosi, en su flamante Alfa Romeo, que terminó con su muerte, en un descampado cercano a la playa de Ostia, a unos pocos kilómetros de Roma, en noviembre de 1975.

Desde Maria Callas (amiga suya y actriz protagonista de Medea, de 1969) y el âEbarne dichâ de La pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, que formó parte de la banda sonora de El evangelio según San Mateo, hasta âreencontrarnosâ con Adriana Asti como su madre, actriz que formó parte del elenco de Accattone, su opera prima, refuerzan este homenaje, coronado por un septuagenario Ninetto Davoli, amante y actor fetiche en filmes como Pajaritos y pajarracos (1966), Edipo Rey, Teorema, Pocilga, El Decamerón, Los cuentos de Canterbury (1972) o Las mil y una noches (1974), acompañado precisamente por otro personaje que es él mismo, pero en su juventud, interpretado por Riccardo Scamarcio.

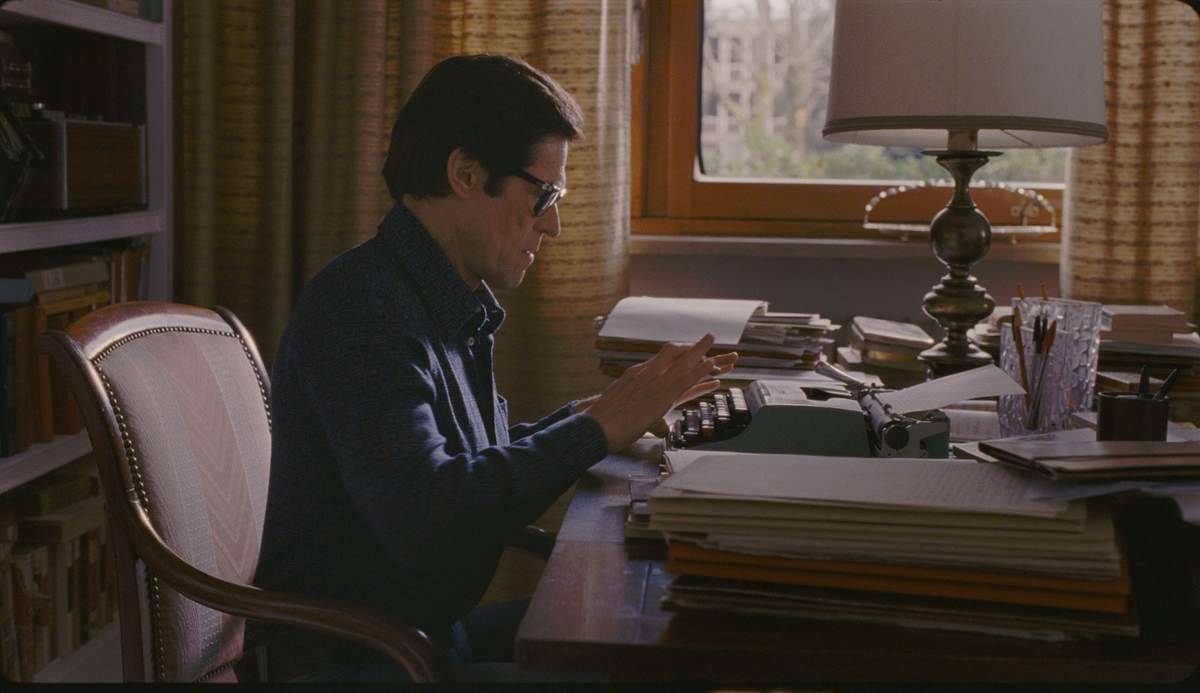

Ferrara âaunque muchos creen que el neoyorkino fue mucho más contenido de lo que habitualmente acostumbra o quizá por todo lo contrario, por ese aire en consonancia con el âverismo operÃstico decimonónicoâ que emanan algunas de las secuencias, entre ellas la muerte del director de Mamma Roma, de 1962â tuvo en Pasolini aciertos indiscutibles: una puesta en escena que logra captar tanto los ambientes como esa textura estética propia de las imágenes de los años setenta, y la elección de Willem Dafoe, quien además del parecido fÃsico con el italiano, se transfiguró con su personaje, dando muestras no solo de una insólita capacidad camaleónica, sino de un talento interpretativo con un grado de mimetismo que nos lleva a preguntarnos si detrás de aquellas caracterÃsticas gafas de pasta de Pasolini se oculta realmente un actor; o creer que Dafoe no interpreta a Pasolini, es Pasolini (aunque se extrañe en todo el filme, desde la frialdad e incluso pasividad de Defoe, esa fuerza, rabia y pasión que caracterizaron al italiano en su actividad intelectual y polÃtica).

Y además, por preferir mostrar, sobre todo en la primera parte, una cotidianidad que prioriza al ser humano extraordinario llamado Pier Paolo Pasolini âcomo dicen sus amigos que fueâ sobre la crónica roja y los vericuetos, polÃticos incluso, que rodearon su muerte, a pesar de algunos altibajos narrativos, y por añadir la magia, por momentos ensoñadora, de sus filmes, que nos devuelven a un Ninetto Davoli eternizado con su amplÃsima e ingenua sonrisa, se agradece que Abel Ferrara corriera los riesgos para reverenciar y traer nuevamente a través de la eterna magia del cine, como alumno dÃscolo, a su maestro italiano.

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social.